コロナ禍の前年、2019年度から非常勤講師としてお願いされ、東北芸術工科大学での「芸術平和論」の1コマを担当することがスタートし、今年度で6年目。初年度のみ対面で、それ以降はリモートで行い、「芸術」「平和」という点で研究事項と重なりはないのですが、「生命科学が世界に何をもたらしたのか?」という観点からの講義。「生命科学」の発展がよい面もあれば、かえって困ったことになった側面も。それらをまとめて、「生命科学の光と影」として講義を。全ての事例に納得できなかったかもしれないですが、人間が行うこと、また、科学も芸術も古代欧州の地中海沿岸がスタートという点では共通点もあるのでは。

講義の中では、人間の行いが平和をもたらしたり、そうでなくなってしまうことから、情報の扱い、キャリア形成などについても少しばかりですが、話すことができたかと。芸術とは、平和とは、科学とはということを考えた1.5hrでした。担当の吉田先生、ありがとうございました。次年度もよろしくお願いします。

わたなべしるす

【非常勤講師講義】東北芸術工科大学「芸術平和論」(4/23)

2024年4月24日 (水)

【アウトリーチ活動】福島県立福島高等学校・SSH特別講義(4/18)

2024年4月19日 (金)

4/17(水) 23:14頃、豊後水道を震源とするM6.6の地震で、愛媛県南予、高知県西部を中心に震度5-6の搖れが。朝のニュースで確認しただけで、どのような状況か気になるところです。

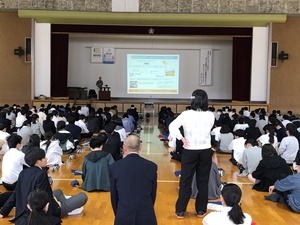

4/18(木):福島県立福島高等学校・SSH特別講義「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

年度初めの出前講義は、福島県立福島高等学校へ。前日の豊後水道地震をイントロに使ったのですが、3.11を経験していたからだと思います、多くの方が知っていたことは危機管理がなせる技。その感覚を大事にして下さい。で、肝腎の講義の内容は、課題研究になぜ取り組むのか、その取組をきっかけに「キャリア形成」という将来に向けた展望を持つこと。単に大学に進学したいと言うことから、何をしたいのかということの明確化。少しずつversion upしていますが、これが講義の大枠。

時代の変化とともに、自然の中での学びなどが少なくなっていることから、それらを補完することも考えた「課題研究」という解答がないことへのチャレンジ。失敗から学ぶということなど、これから始まる「課題研究」にしっかり取り組んでほしいと。また、キャリア形成については、渡辺のこれまでの学びを小学校から振り返り、なぜ、その道を選んだのかなど紹介しましたが、これからを考えるヒントになったでしょうか。講義を1.5hr程度、そのあと、30minの質疑応答の時間。いつもであれば「キャリア形成」についての質問が多いのですが、この学年は「サイエンス」に関する質問が多く、自家不和合性の利用、メカニズムなど、講義でスルーした点に興味を持ってもらったことはうれしい限りでした。さらに深い学びのために、講義でも紹介した大学公式のPodcast番組を聞いて見て下さい。最後の代表挨拶では話をした2点についてしっかり理解し、チャレンジしようという意気込みも見ることができました。考えること、不思議に思うこと、やってみることを習慣にしてください。これからを楽しみにしています。

時代の変化とともに、自然の中での学びなどが少なくなっていることから、それらを補完することも考えた「課題研究」という解答がないことへのチャレンジ。失敗から学ぶということなど、これから始まる「課題研究」にしっかり取り組んでほしいと。また、キャリア形成については、渡辺のこれまでの学びを小学校から振り返り、なぜ、その道を選んだのかなど紹介しましたが、これからを考えるヒントになったでしょうか。講義を1.5hr程度、そのあと、30minの質疑応答の時間。いつもであれば「キャリア形成」についての質問が多いのですが、この学年は「サイエンス」に関する質問が多く、自家不和合性の利用、メカニズムなど、講義でスルーした点に興味を持ってもらったことはうれしい限りでした。さらに深い学びのために、講義でも紹介した大学公式のPodcast番組を聞いて見て下さい。最後の代表挨拶では話をした2点についてしっかり理解し、チャレンジしようという意気込みも見ることができました。考えること、不思議に思うこと、やってみることを習慣にしてください。これからを楽しみにしています。

講義の前後は丹野校長先生をはじめ、SSH関係の先生方と高大連携、生徒の成長などについての貴重な意見交換もでき、とても有意義でした。ありがとうございました。

講義の前後は丹野校長先生をはじめ、SSH関係の先生方と高大連携、生徒の成長などについての貴重な意見交換もでき、とても有意義でした。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. この日は黄砂がかなり飛散していた日。あまり遠くない山もかすんで見えるような。。。この時期は多いとは言え。。。

分野名が植物生殖システム分野になりました

2024年4月 1日 (月)

新年度ですね、こんにちは!マスコ(スズキ)です。

仙台の桜の開花宣言はまだですが、片平キャンパスの気の早い桜はもう咲いておりますよ。

さて、我らが植物分子育種分野渡辺研、2024年4月1日から名称が変わり、

植物生殖システム分野

となりました。

それに係りまして、ホームページ各所の分野名が更新されていたり、研究コンセプトなどが更新になっています。キャッシュが残っていると前の分野名表示のままになりますので、PCではブラウザのスーパーリロード(Ctr + F5 同時押し)、スマホではキャッシュクリアをお試しください。

引き続き、今年度もよろしくお願いいたします。

マスコ(スズキ)

積雪と卒業式とケーキ会(3/26)

2024年3月26日 (火)

今年は2, 3月の気温が逆さま。週末に夏タイヤに替えた途端、昼前から雪に。15:00頃には一面真っ白。Brassicaを栽培しているガラス室の温度も0oC。日付が変わる頃には降雪も終わり、明日の日中は12oCの最高気温。一体、どの気温が今の気温なのだろう。花が長持ちすることを考えると、気温が低めで推移するのがよいとはいえ。20oC近い最高気温、積雪で0oC、翌日は10oC越え。。。ただ、そのあとは、15oCを超える最高気温の予定。やっぱり、開花は予定通りなのかもしれない。

で、例年より1日ずれて、3/26(日)が東北大の卒業式。大学院生にとっては修了式でしょうか。研究室ではM2の横田君が無事「修了」。4月からは民間の会社で頑張ると。Brassicaが実験素材で、会社で扱う材料は違うかもしれないですが、何も言わない植物からたくさんのことを学んでくれたと思います。その学びを会社でも活かして下さい。楽しみにしております。それから、アルバイトの佐々木さんが卒業式の帰りに研究室に立ち寄ってくれました。コロナ禍がスタートした4月に大学入学。慣れない状況だったかもしれないですが、お世話になりました。そうそう、4月からM1として配属になる直江さんも来訪。4月からのことなど、多くのことを相談できました。歓迎会はまた、4月になってからということで。

そんな3月の卒業式シーズンとはいえない時期だったですが、修了生、卒業生、来客を交えて、今年度最後のケーキ会。コロナ禍でそんなことをしていたのだという情報発信も停滞していましたが、4月からは研究・教育・普及だけでなく、研究室でのイベントなども情報発信しますので。

わたなべしるす