こんばんは、スズキです。

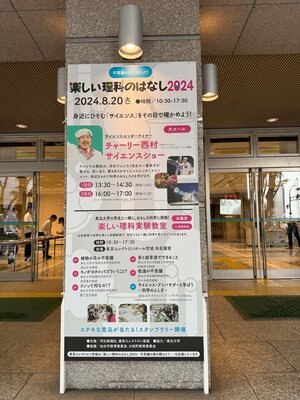

昨日は、5年ぶりの「楽しい理科のはなし」~身近にひそむ「サイエンス」をその目で確かめよう!~が東京エレクトロンホール宮城にて開催されました。

「楽しい理科のはなし」は、東北大学の全面協力のもと、研究者が実験等を含めた体験型の出前授業を通して、身のまわりの不思議や理科の楽しさを子供たちに伝えるイベントです。河北新報社と東京エレクトロン宮城主催で行われています。出前講義と夏休みの実験教室・サイエンスショーで構成されることがコロナ前の開催では多く、渡辺教授は毎年、この「楽しい理科のはなし」で出前講義を行い、夏休みイベントで実験ブースを運営しておりました。大変好評だったのですが、5年間、コロナ禍で東京エレクトロンホール宮城での夏休みイベントが休止になってしまいました。

5年の間に・・・娘は小学生から反抗期の中学生になり、学生は何代か代替わりし、当時のノウハウは途絶え、イベントとチャーリー西村さんを知るものは少なくなりました。

今年、5年ぶりに夏休みイベント開催となり、渡辺教授に再び声がかかったとのこと。

渡辺教授の実験ブースは、花の不思議を体験しよう、ということで、花をバラバラに分解してもらい、それを自由な感性で並べてもらったものをコールドラミネートによって密封し、お土産に持って帰ってもらう、というものでした。

果たして、5年ぶり本格稼働のコールドラミネート装置(3M製、在庫限り廃盤)は動くのか??

実験教室ブースに様子を見に行くことにしました。

5年前の実験教室の人出はこんな感じでしたが、

コロナ禍を経て、実験教室では人が蜜にならない工夫が随所に見受けられました。

ブースによっては、あらかじめ机と椅子で距離をとった授業形式で運営したり、時間を区切って人員誘導し、蜜を避けているブースもありました。

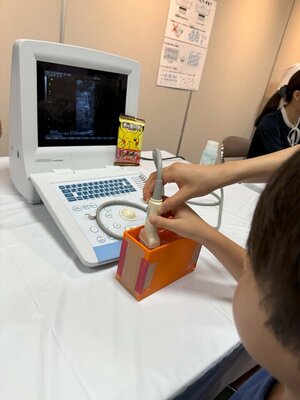

今回、私は、小学生の息子を一緒に連れて行ったのですが、超音波について勉強させてもらったり(エコー検査に使うアレを使わせてもらいました)、

手動超電導リニアカーで遊ばせてもらったり(超電導ジェットコースターも人気でした)、

液体窒素で凍った花をパリパリさせてもらったり(パリパリしてました)、

花をバラバラにして並べたり(渡辺教授とスタッフの皆がんばってました)、

息子にとっては、良い夏休みの思い出になったようです。渡辺研ブースのスムーズな運営の様子に、ホッとしつつ、スタッフの中には懐かしい顔が多く、嬉しい再会を喜びました。

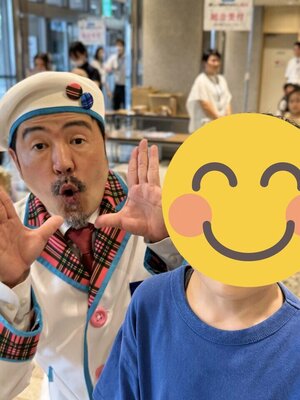

そして、「楽しい理科のはなし」といえば、チャーリー西村さんのサイエンスショーが目玉です。チャーリー西村さんは、でんじろう先生の一番弟子。日本のみならず、世界中でサイエンスショーを開催する、サイエンスエンターテイナーです。緩急取り混ぜ、会場全体を巻き込んでのサイエンスショーは、もはや円熟・名人芸の域(なんと空気砲のところは撮影OK、ブレブレ空気砲)。

ジャイアンさん、助手のお姉さま方の流れるようなサポートもスムーズ。チャーリー西村さん、走って、実験して、しゃべり倒しの1時間。とても楽しかったです!

チャーリー西村さんは、ショーが終わると、ロビーに出てきて、子供たちと一緒に写真を撮ってくれるファンサ(ファンサービス)の神です。今年は息子と写真を撮ってもらいました。物販に並ぶ列の中には、5年ぶりにチャーリーに会いにきた、大学生になりました、という方もいたみたいでした、根強い人気ですね。

大人気の大変良く飛ぶペーパーブーメランが入っている会場限定チャーリーセットを購入し、抽選会では2等をゲットし、ホクホクと会場を後にしたのですが、その後、ホクホクしすぎて、片付け撤収のタイミングを間違え、渡辺教授と学生スタッフを大変待たせたのでした(申し訳ありませんでした)。

渡辺教授、スタッフの皆様、お疲れ様でした。主催の河北新報社様、東京エレクトロン宮城様、楽しいイベントをありがとうございました!

スズキ