この記事を書いているのは、週末の土曜日。とある学校の研究発表会への移動中。仙台の町中にいると、雪がない暖冬ですが、日本海側との県境に近づくと少しは雪が。もちろん、例年よりもずいぶんと少ないのでしょうが。。いつもなら、外の風景を見て、あれ?ということに気がつく時間があるのですが、このところ、下を向いて「パソコン」に向かい合っていると、そんな時間も取れず。。。自然の観察は大事な時間というか、発想の宝庫なのですが。

2/3(月):小松市立中海小学校・特別講義・特別講義「花の不思議な世界」

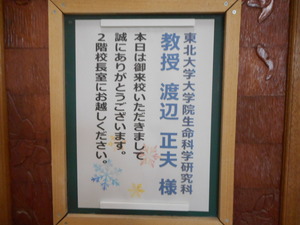

北陸さらしからぬ、雪のなさは、石川県小松市でも。部分的には、春の花?とおぼしきところも。このまま、春になってよいのか。ふと、そんなことを。そんな週の始まりの月曜日。小松高校にSSHで出前講義に伺うようになってから、年に1回は伺っている小松市立中海小学校へ。いつものことですが、welcome boardがお出迎え、ありがとうございました。 今回の講義はリンゴを材料にした開花から結実までの「花の不思議な世界」。リンゴは小学校に用意してもらいましたが、リンゴジュースは調査でお世話になった寺岸先生に用意頂きました。赤、黄系のリンゴの多様性をまずは観察。開花から結実まで。ちょうど平野との境にある山間地の学校だけあって、たくさんのバラ科の果樹を観察できていたのはよいことかと。というか、是非、続けてほしいこと。果実を大きく育てるために、「摘果」をしているというのを日本だけがやっている理由も。そんなものづくりの大切さをこんなところからも学んでもらえたのでは。

今回の講義はリンゴを材料にした開花から結実までの「花の不思議な世界」。リンゴは小学校に用意してもらいましたが、リンゴジュースは調査でお世話になった寺岸先生に用意頂きました。赤、黄系のリンゴの多様性をまずは観察。開花から結実まで。ちょうど平野との境にある山間地の学校だけあって、たくさんのバラ科の果樹を観察できていたのはよいことかと。というか、是非、続けてほしいこと。果実を大きく育てるために、「摘果」をしているというのを日本だけがやっている理由も。そんなものづくりの大切さをこんなところからも学んでもらえたのでは。

で、自家不和合性の動画を見てもらいながら、遺伝的多様性を維持することの不思議さと大切さも理解できたのでは。ただ、一方で、ある種の驚きだったのが、小学校の理科の時間に「受精」という現象は「メダカ」をモデルとした動物だけ。植物では、受粉をしたら、種子ができると。もちろん、見た目にはそうなのですが。。雌しべの中では、動物と同じ「受精」が起きていると言うことを、今回の講義を通じて、覚えてくれたのではないでしょうか。

で、自家不和合性の動画を見てもらいながら、遺伝的多様性を維持することの不思議さと大切さも理解できたのでは。ただ、一方で、ある種の驚きだったのが、小学校の理科の時間に「受精」という現象は「メダカ」をモデルとした動物だけ。植物では、受粉をしたら、種子ができると。もちろん、見た目にはそうなのですが。。雌しべの中では、動物と同じ「受精」が起きていると言うことを、今回の講義を通じて、覚えてくれたのではないでしょうか。

最後はリンゴの縦断面、横断面の観察。あわせて、日本ではほとんどの場合、野菜、果物を縦に切ることが多く、横には切らない。なぜなのか。そんな話も。意外なことが背景にあったのではないでしょうか。ぜひ、おうちに戻ってから、色々な野菜、果実を切ってみて下さいと。最後になりましたが、最後になりましたが、西村校長先生、理科専科の宇佐美先生、5年生担任の葛西先生をはじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年も伺うことができればと思いますので。

最後はリンゴの縦断面、横断面の観察。あわせて、日本ではほとんどの場合、野菜、果物を縦に切ることが多く、横には切らない。なぜなのか。そんな話も。意外なことが背景にあったのではないでしょうか。ぜひ、おうちに戻ってから、色々な野菜、果実を切ってみて下さいと。最後になりましたが、最後になりましたが、西村校長先生、理科専科の宇佐美先生、5年生担任の葛西先生をはじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。また、来年も伺うことができればと思いますので。

2/7(金):仙台市立長命ヶ丘小学校・学校評議委員会

昨日、今日と仙台の最低気温が氷点下。雪も降ったりもしましたが、積雪にはならず。。。今年の冬が尋常でない「暖冬」なのだろうと。で、12月に出前講義に伺った仙台市立長命ヶ丘小学校の学校評議委員を仰せつかっており、午前の修論審査会の午後は、仙台市立長命ヶ丘小学校へ。玄関先には、welcome boardが。ありがとうございました。 会議の細かな中身はある種の秘匿事項ですので、詳細はご容赦を。地域との連携、学校・学級経営のあり方などなど。deepな議論ができたのは、貴重な時間でした。また、授業参観も。小中高大で縦串をさして考えることの大事さを改めて、実感でした。

会議の細かな中身はある種の秘匿事項ですので、詳細はご容赦を。地域との連携、学校・学級経営のあり方などなど。deepな議論ができたのは、貴重な時間でした。また、授業参観も。小中高大で縦串をさして考えることの大事さを改めて、実感でした。 高等教育の一端を普段になっているとは言え、「教育」ということを理解する上では、初等、中等教育との連携は重要なことなのだと。改め、「教育現場」から理解することができた貴重な時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、板橋校長先生、伊藤教頭先生、はじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。脳みそを活性化する3hrでした。

高等教育の一端を普段になっているとは言え、「教育」ということを理解する上では、初等、中等教育との連携は重要なことなのだと。改め、「教育現場」から理解することができた貴重な時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、板橋校長先生、伊藤教頭先生、はじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。脳みそを活性化する3hrでした。

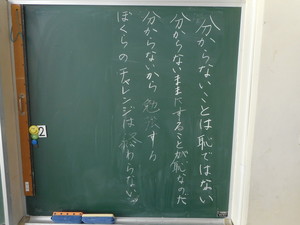

PS. 会議の部屋には、貴重な言葉が。心にしみました。分かること、分からないことをきちんと理解することの重要性を。

PS.のPS. 板橋校長先生には、七北田小学校のNSPに始まり、福岡小学校、長命ヶ丘小学校の3つの学校でお世話になりました。この3月で退職されると。。とても残念ですが、また、どこかでつながることができればと。ありがとうございました。

PS.のPS. 板橋校長先生には、七北田小学校のNSPに始まり、福岡小学校、長命ヶ丘小学校の3つの学校でお世話になりました。この3月で退職されると。。とても残念ですが、また、どこかでつながることができればと。ありがとうございました。

2/7(金):宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会

仙台市泉区から隣の青葉区へ。30minほどで、宮城県仙台第三高等学校へ。会議時間が重なり、その調整がうまくいかず、ご迷惑をかけた、途中からの参加に。今年度は5年計画の3年目で中間評価が。それも無事乗りきって。運営指導委員がアウトサイダー的なコメンテーターにならず、カイゼンするために、ある種、学校のメンバーとして、サポートできたことがよかったのだろうと。

小学校から高等学校での会議がつながったことから、小学校での会議でトピックになったようなことが、果たして高校学校でできているのか。もちろん、大学、大学院でもナノですが。「失敗にくじけない」、「失敗に学ぶ」、「最後まで完遂する」など、。。そんなことを大事な事故評価軸に入れることで、さらなるversion upがなされるのではと。細かなことは、もちろん、秘匿事項と言うことで。最後になりましたが、佐々木校長先生、SSH部長・千葉先生、はじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度もさらなる発展ができるように、サポートしたいと。

2/8(土):山形県立東桜学館高等学校・未来創造プロジェクト成果発表会・講評者、SSH運営指導委員会

2週間前には「東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会」の主催でお世話になった山形県立東桜学館高等学校。この日は学校での成果発表会。附属中学校も併設していることから中学校、高等学校の発表が並行して実施。時間的、空間的制限もあり、午前の発表会は高校生の発表会に。こちらの時間の関係で、最初のところの「西表島」の話を伺うことができなかったのが、残念で。。。で、発表会のあと、発表会の講評と言うことで、発表をした生徒サンタに課題研究についての講義をしたという立場として渡辺から。そんなことを踏まえて、実験でなぜ、この条件を使ったのか。自然の中の何を見ようとしたのか。その点を考えて、今後の研究発展の参考にしてほしいと。 昼休みはランチミーティング形式で、運営指導委員会。時間を効率的に使って、情報交換、コメント、サポート等ができたのでは。活動内容などは、いつものように内々と言うことで、ご容赦ください。ただ、先日の熊谷西、前日の仙台三でのSSH運営指導委員会で議論になったようなことをご紹介したり。事業実施と評価の関係、高校生に開いている学会参加など、中間評価を踏まえて、今後の方向性について、議論できたのでは。企業的なコメントからは、参考になるところが数多くあり、こちらも反省点満載でした。

昼休みはランチミーティング形式で、運営指導委員会。時間を効率的に使って、情報交換、コメント、サポート等ができたのでは。活動内容などは、いつものように内々と言うことで、ご容赦ください。ただ、先日の熊谷西、前日の仙台三でのSSH運営指導委員会で議論になったようなことをご紹介したり。事業実施と評価の関係、高校生に開いている学会参加など、中間評価を踏まえて、今後の方向性について、議論できたのでは。企業的なコメントからは、参考になるところが数多くあり、こちらも反省点満載でした。 午後からはポスター発表。2年生全体で文理問わず。いくつかのポスターで議論をしたり、こんなカイゼンがあるのではと。。。中には、最近の社会問題をディベート形式で作ったポスターが。それも英語で。少しだけ英語でチャレンジしましたが、返り討ちに。。。そこで日本語に切り替えて、その「制限」を設ける前はどうだったのか、その問題を可能な限り、自然科学、社会科学、人文科学のような世界で見たときに、どうなのかという議論を。時間を忘れての楽しい時間でした。時間に「制限」がなければ、もっとdeepに議論できたと思います。これからも、多角的に物事を見ることができるようにと。それが大事なことだと。最後になりましたが、官校長先生、SSH担当の小野先生、兼子先生はじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度も講義などで伺い、SSHが発展するようにコラボできればと。。

午後からはポスター発表。2年生全体で文理問わず。いくつかのポスターで議論をしたり、こんなカイゼンがあるのではと。。。中には、最近の社会問題をディベート形式で作ったポスターが。それも英語で。少しだけ英語でチャレンジしましたが、返り討ちに。。。そこで日本語に切り替えて、その「制限」を設ける前はどうだったのか、その問題を可能な限り、自然科学、社会科学、人文科学のような世界で見たときに、どうなのかという議論を。時間を忘れての楽しい時間でした。時間に「制限」がなければ、もっとdeepに議論できたと思います。これからも、多角的に物事を見ることができるようにと。それが大事なことだと。最後になりましたが、官校長先生、SSH担当の小野先生、兼子先生はじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。ありがとうございました。次年度も講義などで伺い、SSHが発展するようにコラボできればと。。

2/10(月):愛媛県立西条高等学校課題研究検討

愛媛県立西条高等学校へ伺うのは、2015年以来。当時の担当の先生は矢野先生。今回、お世話になったのは、生物の槙先生、東先生。課題研究は、どこのSSH実施校でも、問題に。課題を見つけるのが難しい、どう解析するのがよいのか。それでという結論は。。。などなど。どこでも同じ問題。もちろん、これに対する「指導書」のような「虎の巻」のようなものもなく。。。確かに。一方で、ミニ周りを見渡すと、冬の季節なので落葉樹は冬芽というか、休眠芽が。その休眠芽。いつから大きくなるのか。中はどうなっているのか。まじめに測った人はそんなにたくさんはいないのでは。バラ科の樹木だけでも、かなりありますから。というか、同じバラ科でもビワの場合はすでに開花済み。この寒い中でも開花できるのが、不思議なくらい。。。花粉も雌しべも低温耐性があるのではと。。。そんなことに思いを巡らせたら、あれこれとできるのではないかなと。。。いくつかの事象を例にして。。。

途中から2年生3名が日中の実験の続きに来ていて、合流。渡辺は高校時代、生物Iで放課後の実験ができず、悔しかったのですが。よい時代になりました。で、最後は食虫植物に形成される「ポット」を使っての検討会に。ポットがどうやってできているのか、どの様に生長するのかを計ってみると楽しいのでは。という提案に、2年生3名は、早速、自分たちが観察する葉っぱを選んで。。。24hr後の今日も、ちゃんと計測に来たとか。このお知らせは、HPを書いているタイミングで、槙先生からのお知らせ。いずれ、短い時間でしたが、何かの刺激にはなり、課題研究を考えるヒントになったのでは。。。次回は、出前講義で伺うことができればと思います。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、槙先生、東先生、山本先生、ありがとうございました。次回を楽しみにしています。ポットの生長も気になりますので。

途中から2年生3名が日中の実験の続きに来ていて、合流。渡辺は高校時代、生物Iで放課後の実験ができず、悔しかったのですが。よい時代になりました。で、最後は食虫植物に形成される「ポット」を使っての検討会に。ポットがどうやってできているのか、どの様に生長するのかを計ってみると楽しいのでは。という提案に、2年生3名は、早速、自分たちが観察する葉っぱを選んで。。。24hr後の今日も、ちゃんと計測に来たとか。このお知らせは、HPを書いているタイミングで、槙先生からのお知らせ。いずれ、短い時間でしたが、何かの刺激にはなり、課題研究を考えるヒントになったのでは。。。次回は、出前講義で伺うことができればと思います。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、槙先生、東先生、山本先生、ありがとうございました。次回を楽しみにしています。ポットの生長も気になりますので。

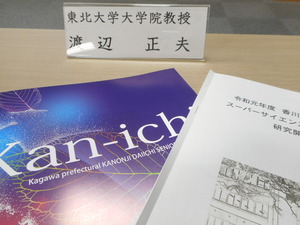

2/12(水):香川県立観音寺第一高等学校SSH研究開発成果報告会、運営指導委員会

6月に出前講義とSSH運営指導委員会があった、香川県立観音寺第一高等学校。2月なので、しおかぜがもう少し冷たいかと思いましたが、こちらも暖冬。今回はSSH探求発表会と成果報告会。理数科のdeepな研究から、普通科の文系・理系のいずれも課題探求。論理的に考えることはよいことですので。渡辺が植物を扱っているので、そうしたテーマは興味深いですが、ここのトピックは「データサイエンス」。なるほどというポスターとは、できるだけ議論をしてみたり。もちろん、先生方との情報交換も。ありがとうございました。最後のところで渡辺から講評。お願いされたときは覚えていたのですが、当日は議論に夢中で。。。あわてて、今日の振り返り、それは自分にも当てはまる、大事なことなので。これからも振り返りを忘れないように。

成果報告会では、この1年間のSSHとしてやってきたこと。その中でのトピックは、多くの学校から訪問を受けたと言うことではないかと。これは話を聞いて伺っての感想で。もちろん、全ての情報公開をしているのも感動でした。後半は、「データサイエンス」に関する「重点枠」についても。以前、「コンソーシアム形成」ということで、鹿児島県立錦江湾高等学校、岩手県立水沢高等学校でのダイコン、アブラナを材料とした、15あまりの高校での研究を懐かしく思い出したり。。。

成果報告会では、この1年間のSSHとしてやってきたこと。その中でのトピックは、多くの学校から訪問を受けたと言うことではないかと。これは話を聞いて伺っての感想で。もちろん、全ての情報公開をしているのも感動でした。後半は、「データサイエンス」に関する「重点枠」についても。以前、「コンソーシアム形成」ということで、鹿児島県立錦江湾高等学校、岩手県立水沢高等学校でのダイコン、アブラナを材料とした、15あまりの高校での研究を懐かしく思い出したり。。。

運営指導委員会では、中間評価の話。これもご縁なのか、渡辺が運営指導委員を賜っているSSH実施校は、今年度に中間評価が多い感じ。ということは、次の採択の時に、競合関係になるのは気がかりではあるのですが。。。現状分析と方向性の検討。議論の内容は秘匿事項と言うことで、ご容赦ください。最後になりましたが、多田校長先生、SSH担当の床田先生、石井先生をはじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。次は年度が替わった6月、楽しみにしております。

運営指導委員会では、中間評価の話。これもご縁なのか、渡辺が運営指導委員を賜っているSSH実施校は、今年度に中間評価が多い感じ。ということは、次の採択の時に、競合関係になるのは気がかりではあるのですが。。。現状分析と方向性の検討。議論の内容は秘匿事項と言うことで、ご容赦ください。最後になりましたが、多田校長先生、SSH担当の床田先生、石井先生をはじめとする関係の先生方に、お礼申し上げます。次は年度が替わった6月、楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. 多田校長先生はこの3月で退職と。。。1期目の立ち上げの時には、教頭先生として現場の陣頭指揮をされ、校長先生としてもどってこられたので、これからと言うときに。とても残念です。また、どこかで何かの繋がりがあればと。。。ありがとうございました。

PS.のPS. 観音寺駅には、こんなポスターが。。。小学校の頃に、四国と本州が橋で結ばれるというのがあって、実現したのが。。。としたら、この新幹線はいつになるのか。。できるのは楽しみなので。。。ただ、ふるさと・今治は通らないような地図があったところはショックでcut。。お許しを。。。

【アウトリーチ活動】小松市立中海小学校・特別講義、仙台市立長命ヶ丘小学校・学校評議委員会、宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会、山形県立東桜学館高等学校・SSH成果発表会、運営指導委員会、愛媛県立西条高等学校課題研究検討、香川県立観音寺第一高等学校SSH報告会、運営指導委員会(2/3, 7, 8, 10, 12追記)

2020年2月 8日 (土)

2019年度博士前期課程最終試験

2020年2月 7日 (金)

どうも、どうもどうも、マスコでございます。

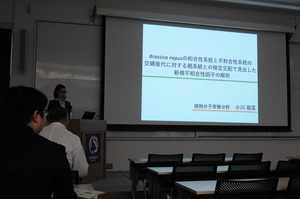

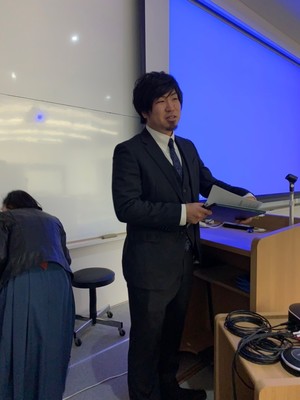

今日は博士前期課程の最終試験でした。当研究室のM2小川さんが2年間の成果を発表する集大成の日です。

発表前、キャリアウーマンな小川選手。

発表するぞ!というキリリとした表情です。

すっきりとしたパンツスーツは社会人生活のため新調したそうです。似合っています。

発表をがんばる小川選手。

教授陣の質問をうまいことなんとかどうにかして、無事終わりました。

修士の試験でいつも思うのは、教授陣の質問が緩急に富んでいるということ。

質疑応答の限られた時間内にどう調理して答えるのか。答えないのか。それも試験のうちになっている訳なのですが。

見ているこちらもドキドキしてしまいますね。

この二人の並びを気軽に撮れるのもあとわずかなのか。さみしいなあ。

ま、そんなこんなで(どんなだ)無事終了の小川選手のあとは菅野研・三瀬選手の登板です!こちらも無事終了しました!

B4金さんが先生方へのマイク運びなど、ナイスサポートをしてくれました。

研究室の学生同士のサポートがあって、最終試験が成り立っております。

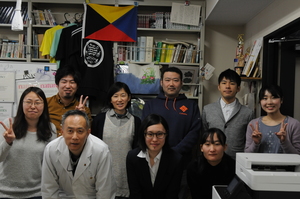

試験後、ささやかながら、メンバーでお疲れ様会をさせていただきました。

今回は春日町にある、仙台の和菓子の老舗・賣茶翁のどら焼きを用意しました(小川さんの発表終了後、古井さんが自転車で買ってきてくれました)。いつもながら渡辺先生、ごちそうさまです!

餡がぎっしり!うマーベラスでした!

まるでドラえもんのどらやきのよう。完璧なフォルム。

渡辺先生から一言いただきつつ、2年間の思い出を語らいました。

語らいました(いろいろ準備お手伝いくださったM1古井さん、ありがとう!ルピシアの加賀棒茶とチョコのセット、喜んでもらえました!)

語らいました(OB・OGの皆さん、突然の連絡すいません、そしてご協力ありがとうございました!渡しました!実物は本人から見せてもらってくださいませ)。

語らいました(最後は皆で集合写真を撮りました。卒業生の皆さん、何処に行っても渡辺研のメンバーは皆を応援しています!仙台に来たらいつでも寄っていってください!)。

小川さん、今日は本当にお疲れ様でした!今日はゆっくり休んで、残りの学生生活も楽しいものになりますように!

そして、来週は宮教大にて学士最終試験・金選手の登板を控えています。がんばれ金選手!

マスコ

追伸:

おわかりいただけただろうか。

尾形さんに同じ場所に立って頂いて撮らせていただけたので、ラクに合成できました。

ありがとうございました...!

昨年度のおわかりいただけただろうか、はこちら。

2019年度博士後期課程最終試験

2020年1月30日 (木)

どうも、どうもどうも、マスコでございます。

今日は博士後期課程の最終試験でした。当研究室のD3岡本くんが5年間の成果を発表する集大成の日です。

発表前、プロジェクタに画面が映って一安心の岡本選手。

緊張の面持ちの岡本選手。

スーツは9年前、入学式で着ていたものだそうです。

発表をがんばる岡本選手。

教授陣の質問をうまいことなんとかしたりしなかったりして、無事終わりました。

ドクターの試験で毎度思うのが、質疑応答が長く、非常に多面的になること。

それをどのように捌くのか。捌ききれるのか。それも試験のうちになっている訳なのですが。

見ているこちらもドキドキしてしまいますね。

ま、そんなこんなで無事終了の岡本選手。少し痩せた気がします。

M2小川さんが先生方へのマイク運びなど、ナイスサポートをしてくれました。

そして、B4金あおいさんが写真をしっかり撮ってくれました。本日のダイアリー、ほぼ金さんの写真でお送りしております。

研究室の学生同士のサポートがあって、最終試験が成り立っております。

試験後、ささやかながら、メンバーでお疲れ様会をさせていただきました。

ケーキはいつもながら渡辺先生にご提供いただきました。いつもありがとうございます!

岡本くんへの最後の嫌がらせ、サプライズに、岡本くんの笑顔のチョコレートを東京に発注(1週間前に)。

ケーキは栗生にあるムッシュマスノ・アルパジョンのスペシャリテ、スペシャルバースデーケーキを用意しました。

岡本くんといえばチョコケーキ、チョコケーキといえば岡本くん、ということで、M1古井さんが考えてくれました。

チョコムースぎっしりのケーキです。

渡辺先生から一言いただきつつ、5年間の思い出を語らいました。

語らいました(いろいろ準備お手伝いくださったM1古井さん、ありがとう!耳がぴょこぴょこするイーブイの帽子にしなくて良かった!)。

語らいました(OB・OGの皆さん、突然の連絡すいません、そしてご協力ありがとうございました!渡しました!)。

語らいました(岡本くんからもひとこと頂きました。ちなみに、机の551蓬莱のシュウマイ・肉まんは高田さんの大阪のお土産。ジューシイで美味しかったです!辛子醤油をつけるとさらに美味しい)。

岡本くん、今日は本当にお疲れ様でした!今日はゆっくり休んで、残りの学生生活も楽しいものになりますように!

そして、来週は博士前期課程最終試験・小川選手の登板を控えています。がんばれ小川選手!

増子

【アウトリーチ活動】東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会、仙台市立館小学校・特別講義、岩手県立一関第一高等学校・理数科課題研究発表会、埼玉県立熊谷西高等学校・運営指導委員会、SSH生徒研究発表会(1/24, 28, 29, 31追記)

2020年1月25日 (土)

鹿児島県奄美大島の名瀬では54年ぶりで、1月に25oCを超える「夏日」が2日連続で記録。仙台も例年なら日陰に雪があっても1月終わりなのに、そんな風景もなく。10oC近い気温だったり。日本海側の県でも雪不足でスキー場などで問題になっているようですが、春以降の水資源への影響が出なければよいのですが。。。そうそう、発表会があった山形県東根市も雪がない。。。日本全体が暖冬なのだと。。実感でした。。

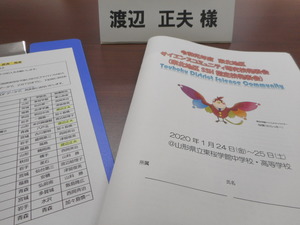

1/24(金)-25(土):東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会・評価者

アウトリーチ活動を東北地区の高校で行うようになったきっかけが、10年あまり前の岩手県立水沢高等学校での東北地区SSH実施校の発表会への参加。本来は別の方がお願いされていたのをピンチヒッターだったような。。。その当時、東北地区でSSHを実施しているのは3つくらいの高校だったような。。今年度は、かつての参加校も入れて、19校。サイエンスを通じて「観察する」、「考える」と言うことを学ぶ機会が多くなったのは、よいことなのだろうと。なにより、250名を超える参加者が、「サイエンス」という言葉でdeepに議論するのは、よいことと言うか、楽しいことだと。で、今年は、運営指導委員を賜っている山形県立東桜学館高等学校での開催。

1日目は、参加校を代表して、口頭発表。それに対して、評価者からコメント・質疑応答など。2日目は、ポスター発表。いくつかのこれというポスターについて議論する時間もあり。また、東北地区と言うことで、何らかの形でコラボしている学校の方々ともよい交流の時間も。。。次年度につながるような案件もあり、よい機会でした。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、山形県立東桜学館高等学校・官校長先生、小野先生、兼子先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

1日目は、参加校を代表して、口頭発表。それに対して、評価者からコメント・質疑応答など。2日目は、ポスター発表。いくつかのこれというポスターについて議論する時間もあり。また、東北地区と言うことで、何らかの形でコラボしている学校の方々ともよい交流の時間も。。。次年度につながるような案件もあり、よい機会でした。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、山形県立東桜学館高等学校・官校長先生、小野先生、兼子先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

PS. 発表会の合間に、科学者の卵養成講座の参加者が声をかけてくれたり。。。ありがたいことです。また、SSHなどでお世話になった先生が指導されている生徒さんたちとも、おもしろい議論ができました。ありがとうございました。

1/28(火):仙台市立館小学校・特別講義「環境問題を考える」

大学のこの時期は、学位審査、講義の評価など、師走よりも年度末の方が師走ではないかと思うような。。。そんなことを言い訳にはできないのですが、今週のアウトリーチ活動の報告が後回しに。。。反省です。本来なら、この時期には「降雪」があるはずなのですが、雪ではなく、雨降り。それも季節外れのかなりの降雨で。そんな火曜日は、今年度最後の仙台市教育センターとのコラボの出前講義で、仙台市立館小学校へ。玄関先には、welcome boardが。ありがとうございました。講義内容は、先月の長命ヶ丘小学校と同じ「環境問題を考える」。 館小学校には、夏休み前に「花を解剖して花の構造を理解しよう」の出前講義で伺って以来。今回は6年生向けに「環境問題」の講義を。最初に、大友校長先生から過分なご紹介を頂き、「環境」と言うのを理科だけでなく、毎日の生活から考えて見ようというところからスタート。今の小学生もクラスでの席替えはとても刺激的なこと。また、学校の帰り道に思わぬものを見つけたりできるの、ある意味で「環境要因」。渡辺が子供の頃には、道草をして、山道をかえったり。そんなちょっとしたことから、環境を考えてほしいと。もちろん、地球温暖化、マイクロプラスチックなど、現在のトピック的なことはありますが、毎日の生活に関わる問題なのだと。

館小学校には、夏休み前に「花を解剖して花の構造を理解しよう」の出前講義で伺って以来。今回は6年生向けに「環境問題」の講義を。最初に、大友校長先生から過分なご紹介を頂き、「環境」と言うのを理科だけでなく、毎日の生活から考えて見ようというところからスタート。今の小学生もクラスでの席替えはとても刺激的なこと。また、学校の帰り道に思わぬものを見つけたりできるの、ある意味で「環境要因」。渡辺が子供の頃には、道草をして、山道をかえったり。そんなちょっとしたことから、環境を考えてほしいと。もちろん、地球温暖化、マイクロプラスチックなど、現在のトピック的なことはありますが、毎日の生活に関わる問題なのだと。 そんなきっかけのあとは、実際の例を。生き物はある環境に適応していきているもの。ということは、他のところから持ってきて、それらの遺伝子が混ざるのは。。困ったことになるはず。だから、飼育をはじめたら、放置することなく最後まで責任を持つこと。また、最近では、環境浄化というか、害になっている生き物を排除するというテレビも。こうした番組から「生き物」を解放系に出す問題を理解してくれていたのは、何よりでした。難しい環境問題に興味を持つことも大事。でも、その前に、学校、自宅、校区、広くは仙台の環境に興味を持って、自然観察をすることが大事だろうと。しっかり、豊かな自然観察をして下さい。これからも。。

そんなきっかけのあとは、実際の例を。生き物はある環境に適応していきているもの。ということは、他のところから持ってきて、それらの遺伝子が混ざるのは。。困ったことになるはず。だから、飼育をはじめたら、放置することなく最後まで責任を持つこと。また、最近では、環境浄化というか、害になっている生き物を排除するというテレビも。こうした番組から「生き物」を解放系に出す問題を理解してくれていたのは、何よりでした。難しい環境問題に興味を持つことも大事。でも、その前に、学校、自宅、校区、広くは仙台の環境に興味を持って、自然観察をすることが大事だろうと。しっかり、豊かな自然観察をして下さい。これからも。。 講義の前後に、大友校長先生と昨今の教育事情についての議論の時間を頂きました。若い先生方をどの様にして教育するのか、また、その振り返りをどうするのかなど、とても刺激的な現場のあり方を拝見できました。ありがとうございました。また、次年度からの新たなコラボについても議論できました。よりよい形で発展させることができればと思っております。よろしくお願いします。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、仙台市立館小学校、大友校長先生、6年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

講義の前後に、大友校長先生と昨今の教育事情についての議論の時間を頂きました。若い先生方をどの様にして教育するのか、また、その振り返りをどうするのかなど、とても刺激的な現場のあり方を拝見できました。ありがとうございました。また、次年度からの新たなコラボについても議論できました。よりよい形で発展させることができればと思っております。よろしくお願いします。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、仙台市立館小学校、大友校長先生、6年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。 PS. 今回の講義は近隣の小学校などに公開と言うことを伝えて頂き、2つの学校から3人の先生方に加えて、校内で時間のある先生も、聴講に。ありがとうございました。渡辺の今回の講義が小学校の先生方の毎日の授業の何かに活かされれば、望外の喜びです。ありがとうございました。

PS. 今回の講義は近隣の小学校などに公開と言うことを伝えて頂き、2つの学校から3人の先生方に加えて、校内で時間のある先生も、聴講に。ありがとうございました。渡辺の今回の講義が小学校の先生方の毎日の授業の何かに活かされれば、望外の喜びです。ありがとうございました。

PS.のPS. 学校を表す樹木として「モミの木」(話を伺ってからすでに数日たって、記憶が定かでないのが、問題で。。。)が。樹勢が少し弱っているようなのですが、渡辺にはknow-howもなく。。。何とか、根のはりがよくなる様なことができればと。樹にとってよい「環境」になることを祈りつつ。 PS.のPS.のPS. 講義当日の夕方には、館小学校のHPに渡辺の記事が、ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 講義当日の夕方には、館小学校のHPに渡辺の記事が、ありがとうございました。

1/29(水):岩手県立一関第一高等学校理数科課題研究発表会・評価者

今年の暖冬は岩手県でも。普通であれば降雪のところが降雨で、積雪がない。今年からSSHに採択された一関一高の理数科課題研究発表会に、コメンテーターとして。研究内容の一部は先週の「東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会」でも拝聴していて。改めて、なるほどと。こんな工夫ができるのではと言うような内容も。年度末と言うこともあり、十分な議論を生徒さんとできなかったですが、次年度はもう少しdeepにコラボできればと。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、遠藤校長先生、SSH担当・宮本先生、柿木先生、佐藤先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

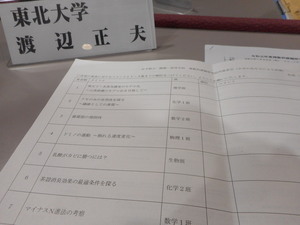

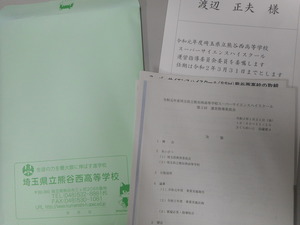

1/31(金):埼玉県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会

夏の前後にも、埼玉県立熊谷西高等学校で運営指導委員会があったのですが、こちらの体調管理不足で、参加できず。。。初めての運営指導委員会。運営指導委員会の中身については、ある意味で、それぞれの学校の特徴などもあることから、細かなことはご容赦を。少しでもよい方向にと言うことで、建設的な議論であったので。来年度の発展が楽しみだなと。

そうした中での議論で、AIなどで、自動翻訳などがされて、日本語でしゃべれば英語に翻訳してしゃべってくれる、英語を聞いても日本語で理解できるという時代もそんなに遠くない離し。では、そんな時に大事なことは。「リベラルアーツ」とか。このカタカナ文字をどの様に解釈するのか。。。難しいところですが、渡辺の理解は自分自身の確固たる専門性と幅広い教養というか、一般常識に対する自分の考えを持つことではないかと。広い知識、また、それに対する意見というのは、長年の研鑽の結果でもあるような。。いずれ、これからの日本を背負って立つ世代への言葉としてだけでなく、自分自身にも刺激的な議論の時間でした。

1/31(金):埼玉県立熊谷西高等学校・SSH生徒研究発表会・評価者

運営指導委員会に続いて、ポスター、口頭発表会。ポスターでは、植物、生物に関するところでいくつかの議論を。自家不和合性ではないですが、遺伝的多様性をもたらす「生殖」についての研究も。こちらの理解不足なところがありましたが、発展的な研究についても議論でき、楽しい時間でした。少し気になったのは、発表タイトル。できれば、そのポスターの核心部分を突いたタイトルであればよいのではないかと。その方が、発表者、聞く方ともに、齟齬がないような。。。

口頭発表の最初に中村校長先生から開会の言葉が。その中に「発表者を含めた参加者への敬意を表して」と言うような話があり、しゃべるだけでなく、聞く側もそうした気持ちを持つことの大切さを改めて、こちらも実感。発表内容は、それぞれの学校での課題研究等の特徴を表していることから、ある意味で企業秘密のようなところもあって。詳細はご容赦してほしいのですが。。。ただ、自分たちから学ぶ、理解したことを深める、どの様に伝えるのか、ということについては、こちらも十分に理解できました。

いつものことですが、そうした「熱い発表」に対して、可能な限りの「質問」でお礼を。これからの研究発展のきっかけになれば、うれしいのですが。いずれ、環境問題、部活動からの問題、通常の課題研究などなど。よい刺激を頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、埼玉県立熊谷西高等学校、中村校長先生、新井教頭先生、SSH主任・北原先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

PS. 発表会のある熊谷から大宮の間は上越線。途中の駅の中に「北鴻巣」、「鴻巣」と言う名前が。昨年末に原稿依頼があり、とある植物遺伝学、育種学の礎を築かれた方の紹介文を書いたとき、戦前に「鴻巣」と言う場所に、農事試験場が同じ埼玉県内の「西ヶ原」から支場としてできたのだと。時間の関係で、その場所を見ることができなかったですが、実際の場所を見て、そこで何が起きて、何が育種されていたのかを考えると、今まで見えなかったものが見えるのだろうと。そんなことをふと。。。出版物になったところで、改めて、その紹介をしたいなと。

PS. 慌ただしさで、写真撮影を失念。。。お許し下さい。会議・発表会はいずれも盛会でしたので。

わたなべしるす

2019年を振り返り、2020年を迎えて。。(1/1)

2020年1月 1日 (水)

2019年大晦日、横浜では20oCを超えたとか。。。気温が高めに推移したと言うことを如実に現したような最後の1日。明けて、お正月は気温が低めとはいえ、比較的穏やかな天気に。年末年始にかけては、どんなからくりなのかと思えるような事件も。。。からくりが分かれば。なるほどなのでしょうかが。 で、2019年の目標は、「正念場」、「断崖絶壁」、「上昇」、「渾身」、「真正面」、「完璧」という6つの言葉で、1年間を過ごしましたが、「断崖絶壁」という「正念場」からの脱却には。。。さらなる「上昇」に向けての「真正面」からのトライも今一歩。。。何事も「渾身」の力で「完璧」にと言うことの重みを改めて、実感。反省の1年間でした。

で、2019年の目標は、「正念場」、「断崖絶壁」、「上昇」、「渾身」、「真正面」、「完璧」という6つの言葉で、1年間を過ごしましたが、「断崖絶壁」という「正念場」からの脱却には。。。さらなる「上昇」に向けての「真正面」からのトライも今一歩。。。何事も「渾身」の力で「完璧」にと言うことの重みを改めて、実感。反省の1年間でした。 こんな2019年を踏まえ、渡辺の退官まで11年となる2020年の目標は。「悲願」、「到達」、「進化」、「海図」、「逸材」。10年で「達成」できる「海図」を作りつつ、現時点で「到達」できる研究を推進する。さらには、これまでの教育研究を「進化」させ、大きな研究成果という「悲願」を達成すること。また、2020年度が領域ものの科研費の最終年度。次の領域立案に向けて、これという「逸材」を見いだし、新たな変革をもたらせることができるように。これらを達成することをこの1年の目標として、教育研究に精進したいと。。。今年もよろしくお願いいたします。

こんな2019年を踏まえ、渡辺の退官まで11年となる2020年の目標は。「悲願」、「到達」、「進化」、「海図」、「逸材」。10年で「達成」できる「海図」を作りつつ、現時点で「到達」できる研究を推進する。さらには、これまでの教育研究を「進化」させ、大きな研究成果という「悲願」を達成すること。また、2020年度が領域ものの科研費の最終年度。次の領域立案に向けて、これという「逸材」を見いだし、新たな変革をもたらせることができるように。これらを達成することをこの1年の目標として、教育研究に精進したいと。。。今年もよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 年末には、冊子体への掲載があったとか。。。研究室が開いたところで、お祝いを予定したいと。うれしいですね。こうしたことも。。。さらに、多くのこうしたこと、研究成果を発表したいなと。