どうも、どうもどうも、マスコでございます。2月ももう終わりですね。

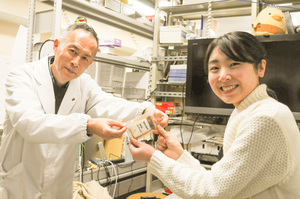

M2小川が先日ラボを去り、はんなりさみしい今日この頃ですが、28日の金曜日、あおいちゃんの卒論発表会お疲れ様ケーキ会を行いました。

人が少ないタイミングだったのですが、その分、和気あいあいとケーキを頂きました。

今回は泉・高森にある、SWEETS SUITE FUKUDA(スイーツ・スイート・フクダ)さんのケーキにしました。実は、私の通っているベリーダンス教室の最寄でありまして、「お菓子は人を幸せにする」というのが信条のお店です。豊富なケーキ・焼き菓子・ショコラももちろん、アイシングクッキーもとってもカワイイお店です。

チョコレートのケーキ、オレンジのケーキ、マカロンつきのケーキ。チョコレートのと、マカロンのは、洗って再利用できるカワイイ器つきでした。

フクブルという名のブルドッグ型のケーキ。

テレビに出ていたのを伊藤さんがご覧になったことがあるそう。もったいなくて食べられず、なべさんにお土産として家に持って帰っていただきました。

後ろ姿も良く出来ています。台座はクッキー。

昨年の2月、宮教大からインターンとして渡辺研に来てくれた、あおいちゃん。あっという間に1年経ったなあという感じです。

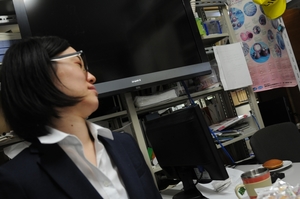

あおいちゃんは、実験にイベントに、いつも本当に明るく、前向きに取り組んでくれました。その笑顔にどれだけ救われたことか。

大学院からの研究科である渡辺研では、レア中のレアである学部4年生の在籍。メンバーも本当に良い刺激を頂いた気がします。

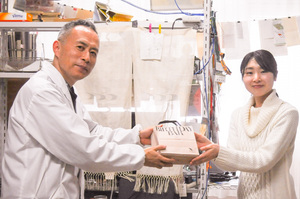

そんなあおいちゃんに、一足早く、アイシングクッキーの卒業証書をなべさんから授与していただきました。

渡辺研の皆から、M1古井さんと選んだ、修士生活に疲れたらお風呂でリラックス~グッズをお渡ししました。

皆のメッセージと思い出の写真をぎうううっと詰めたフォトブックはちょっと手違いで輸送中でして、来週にお渡しすることになりました(ほんとごめん)。

学生インターンとしての在籍が終わりつつあり、渡辺研のメンバーとしての2年間がはじまろうとしています。

修士課程の2年間、長丁場なようで結構あっという間、ぜひ無理せず楽しんでください!

これからも、よろしくお願いいたします(渡辺研一同より)

----

さてさてさーて、

コロナウィルス感染症に関する東北大学の対策についてのリンクをトップページに追記しました。

しばらくは、当たり前ですが、あんなイベント、こんな講演会、そんな最終講義、渡辺教授の出張も、全部吹き飛んでおります。

今日ドラッグストアに行ったら、仙台でも、ティッシュもトイレットペーパーも無くなっており、おむつも品薄になっていました。

ついでに、インスタントラーメンなどの備蓄食品も品薄になっておりました(皆、家に籠るつもりなんだろうなあ)。

この品薄感といったら、ちょっと震災の時を思い出してしまって。懐かしくなってしまいました(写真撮ればよかった)。

皆さんも、御身第一にお過ごしくださいね。

マスコ