お久しぶりです。M1矢野です

10/27-29の間 神奈川の湯河原で開催された若手の会に参加してきました。

こちらが、開催場の最寄りの湯河原駅。某匠が活躍するリフォーム番組に出てきそうな作りですね。(感受性豊かで博識な人なら、木の温かみがある建築と明朝体で書かれた駅名がマッチしていて素晴らしい。さすがは新国立競技場も手掛けた隈研吾さんのデザイン!!ぐらいの感想を持つそうです。)

ちなみに少し見切れていますが手前に手湯もあります。

そしてこちらが、今回宿泊する宿。あれ?何かがおかしい、、、浴衣が二着。

と思っているとガチャリとドアが開いてはじめましての人が登場。相部屋でした。

なかなか珍しい経験になりました。

二日目はひたすら口頭発表を聴くだけと思っていたら昼食にBBQ!

ほとんど同席した方々が焼いてくれました。(一応矢野も肉を焼いています)

外で食べるお肉は格別!

BBQ奉行のうちの一人、京大・K君と話していると、なんと彼は去年まで大教(鈴木研)にいたそうです。

ちょうどなべ研には僕たちと入れ替わる形で大教の方々が来ているとのこと。意外なご縁もあるものですね。

彼とはその後、卓球をしたりするぐらい仲良くなりました笑

(※わかりにくいですがちゃんと右手にラケットを握ってます)

そして本題の口頭発表(特別講演)

中でも印象的だったのが、イネの体内時計に関する遺伝子群に対するインフォマ解析のお話(東大・井澤先生)とタンパク質の構造予測について。

イネは野外環境においても30分程度の日長差を反映することがわかっており、<時間と日長を正確に反映する遺伝子の発現量>2つに対して確率密度を求めることで、そのサンプルが何時に採取されたかを求めれるそう。またこれの応用で開花日や収量の予測も行えるとか。バイオインフォマ等の技術は持て囃されるんだろうと、しみじみ感じました。(お金の匂いがプンプンしますし笑)

タンパク質の構造予測では①部分的に似ている構造を持つ既知のタンパク質を指標とする予測、②ab initioモデリング、③ ①②の複合があり、①は構造の方が機能よりも保存されやすく、30%以上の配列同一性があれば意味のある予測ができるそうで、指標となる既知タンパク質さえあれば(Swiss-Modelなどのツールを利用して)素人でも使えると。矢野の扱っているタンパク質についても利用できるのか、検討してみたいです。

その後のポスター発表では、GA合成酵素の阻害剤をその構造をもとにして探索している方がいて、学部時代を思い出しつつディスカッションしました。

先生方が発表者に質問されているのを見て、「ポスター発表とはこんなふうに質問するのか」と思ったり、聞き手とコミュニケーションを取りながら、さらには疑問を投げかけながら発表される方がいて勉強になるな(この方はポスター賞を取ってました)と思ったりしました(聞き手とのコミュニケーションというのはポスター形式だからこその利点ですね)

その他にも色々なエピソード(だいぶ割愛してます)、出来事、収穫のあった、とても濃い3日間でした。

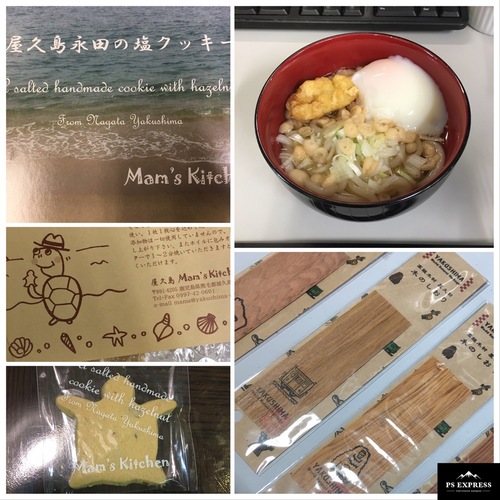

写真は東京駅で食べた天津飯(3日間を振り返りながら食べてました)

最後に、、、

「準天然温泉って温泉じゃないでしょ!」

とか言っていたら入浴する機会をすっかり逃して3日が過ぎていました 笑

なにはともあれ、とてもいい経験になりました。機会があればぜひ来年も!

M1矢野