4月22日は「地球の日」とか。。。地球温暖化を巡り、世界600ヶ所以上でイベントが。。。ということもあれば、沖縄県先島諸島周辺のサンゴが今世紀の終わりには、消滅するかもと。。。このところ、仙台も寒暖の差が激しくて。。。それが地球温暖化によるものなのか、そうでなくて、別の原因なのか。難しい問題ですが、地球レベルの問題と言うことで、何らかの形で解決しないと。。。そんなで、今週のアウトリーチ活動は、6件。

4/24(月):宮城県宮城第一高等学校・特別講義「進路、人生をこれと思う方向に進めるために!!」

先週までが色々なことがあり、今週はその反動か、講義が始まる前に、担当頂く先生にカメラをお願いして、なのですが、完全に写真撮影をお願いするのを失念。。。掲載している写真は、この講義のあとの、飛翔型「科学者の卵養成講座」の広報でお世話になった山田先生から頂いたもの。。。連休で少し脳みそを整理し直して。。。 講義の内容は、進路というか、人生設計というか、いわゆる、キャリア教育。講義が始まる前に学年主任の阿部先生と少し教育の現状を議論したこともあったですが、イントロから少し飛ばし気味でしたが、色々と質問をしてみると、自然の中でというか、普段の生活でというか、そんな経験が少ないような。。その経験値を上げること、そんなことをベースに講義を。渡辺の小学校の頃の夢というか、将来展望というか、そんなことを。もちろん、それが達成できてもできなくてもよい訳なのですが、微調整をしながら、自己実現をすることの大切さを。また、そのために「五感」をフル活用してほしいと。

講義の内容は、進路というか、人生設計というか、いわゆる、キャリア教育。講義が始まる前に学年主任の阿部先生と少し教育の現状を議論したこともあったですが、イントロから少し飛ばし気味でしたが、色々と質問をしてみると、自然の中でというか、普段の生活でというか、そんな経験が少ないような。。その経験値を上げること、そんなことをベースに講義を。渡辺の小学校の頃の夢というか、将来展望というか、そんなことを。もちろん、それが達成できてもできなくてもよい訳なのですが、微調整をしながら、自己実現をすることの大切さを。また、そのために「五感」をフル活用してほしいと。

高校での学習が中学校から比べると、難しくなる。渡辺も経験済み。国語、英語など、壊滅的に。でも、いまとなれば、そこでの基礎が役に立っていると。あと、ぜひ、これまでの自分の夢というか、将来展望というか、そんなのを整理してみてほしいと。大事なこととして、数学での思考力。これは将来にわたっての思考力の基礎になりますから。大学に進学するとき、センター試験の結果で一喜一憂するわけですが、その時の決断というか、大学での指導教官を誰にするかによって、ずいぶん、将来は変わってくると。。。あまり実感がないかも知れないですが、。。 普段からの色々なことへの注意力、考えること、そんなことを大事にして、ということで、。講義のあとの質疑の時間、ほぼ、例年のことですが、かなりシビアでストレートな質問が。こちらもずいぶん答えに窮する部分があったりしましたが、よかったでしょうか。最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた三文字先生、阿部先生をはじめとする先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

普段からの色々なことへの注意力、考えること、そんなことを大事にして、ということで、。講義のあとの質疑の時間、ほぼ、例年のことですが、かなりシビアでストレートな質問が。こちらもずいぶん答えに窮する部分があったりしましたが、よかったでしょうか。最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた三文字先生、阿部先生をはじめとする先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

PS. 講義のあと、科学者の卵養成講座の説明会の間に佐藤教頭先生とお話する時間が。渡辺は農学部農学科。昭和59年入学。佐藤教頭先生は2級上で畜産学科。渡辺が日向研究室でお世話になった先輩をよくご存じだったり。世の中狭いです。雨宮キャンパスでなくなったのですが、そんな昔をふと思い出す時間でした。ありがとうございました。

4/24(月):宮城県宮城第一高等学校・飛翔型「科学者の卵養成講座」(JST)を広報、第2弾

講義のあと、科学者の卵養成講座の広報を。渡辺から基本的なことを。あとは、3名の昨年の受講生が来てくれていて。こちらが言わないといけないこと、たくさん、語ってくれました。レポートの大変さが今となっては、色々な力になっているとか、あと、印象的だったのは、この講座を受講するなら、休まないでほしい。たとえ、定期試験があっても。それが、受講できなかった人への責務というか。そんなことも語ってくれて。こちらが言わないいけないこと、大事なポイントでした。。 質疑もたくさんあり、ほぼ、1hrほどの広報になりましたが、しっかりした答案を書いて、今年度の受講生として、お目にかかれるのを楽しみにして。。。

質疑もたくさんあり、ほぼ、1hrほどの広報になりましたが、しっかりした答案を書いて、今年度の受講生として、お目にかかれるのを楽しみにして。。。 最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた山田先生をはじめとする先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた山田先生をはじめとする先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

PS. 説明会のあと、昨年度の受講生とこれからのことについて、議論を。重点コースでがんばりたいと。たのしみですね。あと、この広報の時間も、写真撮影を失念。。。失敗です。週末にかけては、忘れないようにしないと。

PS.のPS. 4/27(木) 13:30. 宮城第一高校の山田先生が、説明会の写真も送って頂きました。ありがとうございました。かなり、バランスがよくなりました。

4/25(火):宮城県仙台第三高等学校・SSH担当教員研究室訪問

2010年4月~2016年3月まで、宮城県仙台第三高等学校で実施されていたSSHの運営指導委員(副委員長も兼任)を仰せつかっており、1年の間はあったものの、今年度から2期目として採択され、今回も運営指導委員を仰せつかることに。1期目とは異なり、2期目となると、色々な面でハードルが上がることから、課題研究の展開手法、全校体制での運営など、SSHを効果的に学校運営と連動するためのポイントについて、情報収集に、西澤先生と清原先生が来訪。

細かなことを書くのは、企業秘密の部分もありますので。お許しを。。。それぞれのSSHで授業公開、課題研究発表会などを行っておりますので、そのようなものを見て頂ければと。何とか、1期目よりもよいものをできるようにと思いますので。

4/25(火):宮城県仙台第一高等学校・生物部研究室訪問

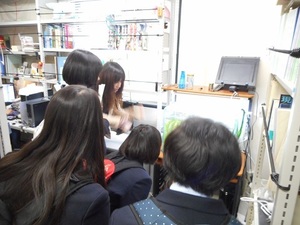

先週、4/20(木)に科学者の卵養成講座の広報に伺ったのが、宮城県仙台第一高等学校。その時、生物部の方々が研究室訪問をしたいということで、調整の結果が、この火曜日に。先週の金曜には、福島県立磐城高等学校の1クラス分の生徒さんが訪問してくれましたが、こうした小規模の研究室訪問は、久しぶりのような。今年生物部に入部しされたのが2名。先週の説明会の時に質問をしてくれた方と不思議なご縁でつながっていた方。こうして研究室に来てくれたのも、不思議なご縁な訳で。。。 最初、簡単に研究室の概要を。今年のOpen labのパンフはまだできてないので、去年のを使って、簡単に研究内容の紹介を。あわせて、Nature, Scienceを目指す理由というか、そんなこともあわせて。来てくれた生徒さんたちの年齢を考えると、ちょうど、渡辺が博士の学位を出すことができるギリギリくらいの世代。いっしょに研究できる日が来るのを楽しみにしていますので。

最初、簡単に研究室の概要を。今年のOpen labのパンフはまだできてないので、去年のを使って、簡単に研究内容の紹介を。あわせて、Nature, Scienceを目指す理由というか、そんなこともあわせて。来てくれた生徒さんたちの年齢を考えると、ちょうど、渡辺が博士の学位を出すことができるギリギリくらいの世代。いっしょに研究できる日が来るのを楽しみにしていますので。

そのあとの研究室見学はM1の皆様にお任せ。木曜日、金曜日に大学生、高校生に研究室紹介をしてもらったこともあり、なれた様子で。前回も今回も、4人で説明をしてもらっていたので、是非、次回からは、1名でもできるようにと。。。説明をしてもらっている間に、生物部の顧問をされている小松原先生と実験の話など。色々と。今年度の発展を楽しみにして。。。あっという間の2hr弱でしたが、ありがとうございました。また、今度は実験にいらしてください。

そのあとの研究室見学はM1の皆様にお任せ。木曜日、金曜日に大学生、高校生に研究室紹介をしてもらったこともあり、なれた様子で。前回も今回も、4人で説明をしてもらっていたので、是非、次回からは、1名でもできるようにと。。。説明をしてもらっている間に、生物部の顧問をされている小松原先生と実験の話など。色々と。今年度の発展を楽しみにして。。。あっという間の2hr弱でしたが、ありがとうございました。また、今度は実験にいらしてください。 1週間分をまとめてもよかったのですが、次は金曜日の福島高校まで日程が飛ぶので、月、火のところで、一次的に公開を。続きは、また、週末に。

1週間分をまとめてもよかったのですが、次は金曜日の福島高校まで日程が飛ぶので、月、火のところで、一次的に公開を。続きは、また、週末に。

4/28(金):福島県立福島高等学校・SSH特別講義「進路、人生をこれと思う方向に進めるために!!」

先週の金曜日に予定していた福島県立福島高等学校での出前講義。インフルエンザで学年閉鎖ということで、1 week遅れで。明日からゴールデンウィークというプレミアムフライデー。プレミアムフライデーも3回目。何かよいことがあったのかというと。。。いまだに、趣旨は理解できても、楽しさは。。。。難しいイベントだなと。 講義は、月曜日の宮城県宮城第一高等学校での出前講義と同じ内容で、1年生に。ただ、その状況によって講義内容というか、なにを例にするか、違うのだなと。同じ週に講義をすると、話している方でも分かって。それなりに刺激になってくれたのであれば。最初に、SSH主任の細谷先生が渡辺のことを紹介頂き、恐れ入ります。ありがとうございました。講義の内容は、渡辺のこれまでのことなどを参考にして、いかに「考える、チャレンジする」ということを身につけてもらうか。

講義は、月曜日の宮城県宮城第一高等学校での出前講義と同じ内容で、1年生に。ただ、その状況によって講義内容というか、なにを例にするか、違うのだなと。同じ週に講義をすると、話している方でも分かって。それなりに刺激になってくれたのであれば。最初に、SSH主任の細谷先生が渡辺のことを紹介頂き、恐れ入ります。ありがとうございました。講義の内容は、渡辺のこれまでのことなどを参考にして、いかに「考える、チャレンジする」ということを身につけてもらうか。 今の高校生というか、若い者というと、年を感じるのですが、とてもよい子というか。渡辺が子供の頃、ずいぶんと色々な悪さをしながら、学校の帰り道を道草したものですが。。。以外と。。。そうした経験値の不足が将来での色々なことに影響すると。なので、是非、今からでもよいのでチャレンジしてほしいと。また、答えのないことにチャレンジする。昔なら、悪さをしながら、あれこれと失敗をしたわけです。その失敗が色々なところで活きてくる訳なのですが。。なかなか、失敗が怖くて。失敗はできるだけ若い頃にやってほしいと。。。

今の高校生というか、若い者というと、年を感じるのですが、とてもよい子というか。渡辺が子供の頃、ずいぶんと色々な悪さをしながら、学校の帰り道を道草したものですが。。。以外と。。。そうした経験値の不足が将来での色々なことに影響すると。なので、是非、今からでもよいのでチャレンジしてほしいと。また、答えのないことにチャレンジする。昔なら、悪さをしながら、あれこれと失敗をしたわけです。その失敗が色々なところで活きてくる訳なのですが。。なかなか、失敗が怖くて。失敗はできるだけ若い頃にやってほしいと。。。 あと、大学に進むとき、大学に進学して研究室を選ぶとき、しっかりと何をしたいか目的を持ってほしいと。そこまでに決めるのは、難しいこともあるかも知れないですが。そこでの決断で人生が大きく変わることもあるだろうし。人生とは不思議なものだと。このあたりまでは、渡辺の事例だったですが、それ以外の事例を出しながら、どの様に決断したり、チャレンジするか。高校の3年間「考える、チャレンジする」をがんばってみて下さい。質問コーナーでも、多くの質問が。そんな風に、考えて、チャレンジする気持ちを忘れないように、やってみて下さい。最後に、お礼の挨拶をしてくれた方のコメントを聞いて、それができそうな感じを頂けたのでした。がんばって下さい。

あと、大学に進むとき、大学に進学して研究室を選ぶとき、しっかりと何をしたいか目的を持ってほしいと。そこまでに決めるのは、難しいこともあるかも知れないですが。そこでの決断で人生が大きく変わることもあるだろうし。人生とは不思議なものだと。このあたりまでは、渡辺の事例だったですが、それ以外の事例を出しながら、どの様に決断したり、チャレンジするか。高校の3年間「考える、チャレンジする」をがんばってみて下さい。質問コーナーでも、多くの質問が。そんな風に、考えて、チャレンジする気持ちを忘れないように、やってみて下さい。最後に、お礼の挨拶をしてくれた方のコメントを聞いて、それができそうな感じを頂けたのでした。がんばって下さい。

4/28(金):福島県立福島高等学校・SSH「SSH課題研究を始めるに当たって」

1年生向けの講義のあと、SSクラスで研究をdeepに行う1, 2年生向けに、課題研究を行うために、重要なことの講義。実験の基本である反復で行い、統計処理をすること。また、しっかりとしたノートを取るなどなど。また、論文というか、課題研究をまとめるとき、実験方法などから書いてみると、よいのでは。もちろん、タイトルはできあがったもので見直すことも。。。時間の関係で、短くでしたが。。1, 2年生、それぞれの立場で参考になったのであればと。。。

4/28(金):福島県立福島高等学校・飛翔型「科学者の卵養成講座」(JST)を広報、第3弾

課題研究の講義のあと、短時間で「科学者の卵養成講座」の説明。というか、去年の受講生からコメントを最初に。英語のトレーニング。興味がある分野以外も学べる。他県の高校生と科学の議論ができるなど。こちらが話をしたいことをしっかりと。ありがとうございました。さすが、先輩。もちろん、海外研修に行った受講生からも。そんな色々な取り組みをしていると。また、今年度も多くの方々とお目にかかるのを楽しみにしています。

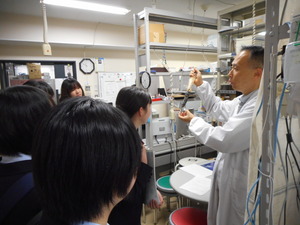

講義のあとには、ちょっとしたイベント。そのあとには、その日の実験の様子を拝見したり。なるほどという実験であったり、こんな工夫をしたりということをコメントしたり。また、ずいぶん使ってない実験器具の不思議さも改めて学んで、もう少し考えないといけないことをこちらも改めて。。。ということで、今回の講義などを設定頂きました、SSHの細谷先生をはじめとする多くの先生方にお礼申し上げます。これからの5年間、また、よろしくお願いいたします。さらなる発展を楽しみにしております。

講義のあとには、ちょっとしたイベント。そのあとには、その日の実験の様子を拝見したり。なるほどという実験であったり、こんな工夫をしたりということをコメントしたり。また、ずいぶん使ってない実験器具の不思議さも改めて学んで、もう少し考えないといけないことをこちらも改めて。。。ということで、今回の講義などを設定頂きました、SSHの細谷先生をはじめとする多くの先生方にお礼申し上げます。これからの5年間、また、よろしくお願いいたします。さらなる発展を楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. 講義が終わったあと、実験助手をされている先生方とSSHの実験を指導したり、昨今の教育事情を議論したり。とても刺激になりました。こちらももどったら、ビシッとやらないといけないのだなと。。。というか、それが若い者に刺激になるのだと。ありがとうございました。

PS.のPS. 全てが終わったあと、SSHを担当される多くの先生方と議論を。その内容。それは、。。。先日の仙台三と同じく、ここは企業秘密ということで。また、発展があったSSHの取り組みの中で紹介できれば。。。

PS. 5/1(月), 18:00. 宮城一・進路担当の先生からお礼のmailを。HPには、当日の講義の案内、科学者の卵養成講座の広報の案内の資料も掲載されていました。ありがとうございました。科学者の卵養成講座の〆切は、HPにあるとおり、「2017年5月6日(土) 消印有効」に変更されております。より多くの方の応募をお待ちしております。

【アウトリーチ活動】4/23(日)~4/29(土)のアウトリーチ活動(出前講義, 研究室訪問)(4/25, 27, 29, 5/1追記)

2017年4月25日 (火)

磐城高校の皆さん、ようこそ!

2017年4月21日 (金)

こんにちは、M1の引地です。

仙台市は4月の下旬になっても肌寒く、未だに朝と晩の通学では防寒着が欠かせません...。

さて、本日の午前中には福島県立磐城高等学校の1年1組の生徒さんと先生方が、総合的な学習の活動ということで、この片平キャンパスに研修に来てくださいました。

1年生ということは、ついこの間まで中学生?2000年代生まれ...若い!などと、M1の間では盛り上がっておりました。 実際にご対面したら、ピカピカの制服に身を包み、やはり初々しいなと感じました。

午前9時15分頃、生命科学研究科前にてなべさんのご挨拶。

生徒さんが40人いたので、10人ずつ4班に分かれ、研究室や温室の案内をしました。

なべさんのデスク付近にはしろたん(可愛らしいアザラシのキャラクター)のグッズが沢山置いてあります。あとは専門書からキン肉マンなどの漫画も...と紹介し、実際に生徒さんをなべさんの椅子に座らせてみたりもしました。中々ない機会ですからね。教授の椅子の座り心地はいかがだったでしょうか。

奥は職員さんや大学院生のスペースで、水槽があり、魚やエビ、タニシを飼っています。生徒さんも興味津々で見ていました。

続いて実験室のご案内です。説明は我々M1(ごんちゃん、たかさき、においくん、私)の4人が主に行ったのですが、辺本さんと岡本さんにもサポートを頂き...ありがとうございました。

実際に4℃の部屋に入って、寒~い冬を体験してみたり、「殺し物専用機」(ドラ○゛ンボールのフ○―ザ様の絵付き)のインパクトに笑ったりしましたね...。(※殺し物専用機というのはオートクレーブです。)

生徒さんはリアクションが素直で、中にはメモを取りながら熱心に聞いてくれる子もいました。本当に真面目な子達で...我々も逆に見習いたくなりました。 高校生、ましてや入学して間もない子達が初めて見る実験装置や器具も沢山あったかもしれません。

帰ったら、こういう物を見てきたよ!と是非お家の方にお伝えください。

続いて外に出て、温室を見学しました。

一見黄色いお花で、最初は全部同じ植物に見えたかもしれませんが、葉っぱなどをよく観察すると、微妙に違います。同じアブラナ科でも、ミズナだったりハクサイだったりブロッコリーだったり。食卓の野菜のこれとこれは実は親戚だったのだと意識すると、面白いですね。

生徒さんには、他の研究室(東谷研、児島研、日出間研)もローテーションで見学してもらいました。研究に興味を持っていただけたでしょうか。高校生になったばかりの子は、大学でどのようなことを学びたいか、ということも不明確で、大学院ではどういう人がどんな事をしているのか、まだ分からないかもしれません。もしかしたら、今まで大学院という施設があったことすら知らなかったかもしれません。今日の活動を通し、ふんわりとでいいので、大学院のことについて知ってもらえれば幸いです。オープンキャンパス等にも参加して、まずは見ることから始めると良いと思います。

本当は桜が満開の時に片平キャンパスを見て回ってもらえたら良かっただろうなあと思います。生憎、先週が見ごろで、先日の強風でほとんど散ってしまいました。是非、またいらしてください。

そういえばなべさんが科学者の卵養成講座の宣伝をしていましたが、以前の記事にも書いたとおり、私もかつては受講生でした。一言で言えば、オススメです。

高校生の頃は、現代の研究について知る機会は自ら能動的にならないと少ないわけで。インターネットの普及により、手軽に物事を調べることは可能にはなりましたが、進んで科学について調べることは、あまりないですよね...。

この講座では、大学の先生が大学の講義のように、研究内容をお話ししてくれます。発展コースに進むと、実際に東北大学で数日間にわたる研究を体験することができます。最近だと海外まで行っているとか...。高校生で、研究に興味がある人はもちろん、文理を問わないので取り敢えずやってみようかな、という人もまずは応募してみるといいと思います。

長くなりましたが、磐城高校の皆様、本日は遠路はるばる来ていただき、ありがとうございました。

PS.母校の福島県立福島高校がインフルエンザにより学年閉鎖だそうで...驚きを隠せません。春になっても予防対策しなければいけないと思いました。早い回復をお祈りしております。

PS.のPS. 打ち合わせをしたわけでもないのに、今日はM1の4人が似たような色合いの服装でした。何かのユニットみたいになりました。

M1 ひきち

【アウトリーチ活動】4/16(日)~4/22(土)のアウトリーチ活動(出前講義, 研究室訪問)(4/21)

2017年4月21日 (金)

北海道でこの時期に「インフルエンザ」の猛威が。。そんな記事が昨日のHPの記事に。インフルエンザは、1, 2月の寒い時期。渡辺が直近でインフルエンザに罹患したのは、10年ほど前。。。天気が暑くなったり、寒くなったりというのが、よくないのでしょうか。いずれ、体調管理は、難しいもので。それも大事な仕事と言われるくらいなので。このところ、あれこれと案件が浮上しては、消えて。。。連休をはさむと少し物事が片付いて、通常状態に戻れるような。で、今週のアウトリーチ活動は、2件。

4/20(木):宮城県仙台第一高等学校・飛翔型「科学者の卵養成講座」(JST)を広報、第1弾

科学者の卵養成講座も4年プログラムの最終年。その募集の〆切はHPにもあるとおり、5月2日(火)。いろいろあって、少し動きが遅いのですが。。。最初に広報する時間を頂戴できたのが、生物部とのコラボなどでお世話になっている、宮城県仙台第一高等学校。

希望者はもっと瀬在的にいるのだと思いますが、当日来てくれたのは、1年生8名と2年生1名。卵のHPを使って、このプログラムとして、何を学んでほしいのか。考える力と文章力。あと、グローバルという単語があるので、できたら、英語力。今は、Google先生に来たら、ほぼ、何となく理解できる時代。また、ゲームも100円玉を投入しなくてもできる時代。なんというか、崖っぷち感がないというか、緊張感がないというか。この100円にかけるような。。。そんなで、緊張感を持って、取り組んでほしいと。そのようなこちらからのアナウンスをサポートしてくれたのが、去年の受講生の方。ありがたいですね。先輩は。渡辺からの話では、うまく伝わらないところが、ちゃんと伝わったのでは。

希望者はもっと瀬在的にいるのだと思いますが、当日来てくれたのは、1年生8名と2年生1名。卵のHPを使って、このプログラムとして、何を学んでほしいのか。考える力と文章力。あと、グローバルという単語があるので、できたら、英語力。今は、Google先生に来たら、ほぼ、何となく理解できる時代。また、ゲームも100円玉を投入しなくてもできる時代。なんというか、崖っぷち感がないというか、緊張感がないというか。この100円にかけるような。。。そんなで、緊張感を持って、取り組んでほしいと。そのようなこちらからのアナウンスをサポートしてくれたのが、去年の受講生の方。ありがたいですね。先輩は。渡辺からの話では、うまく伝わらないところが、ちゃんと伝わったのでは。 こちらからの説明のあと、質疑も。知らない友達の前で質問するのは、勇気のいること。たいしたものだと思いました。是非、しっかりとした答案を書いて、チャレンジして下さい。また、皆さんとお目にかかるのを楽しみにしていますので。

こちらからの説明のあと、質疑も。知らない友達の前で質問するのは、勇気のいること。たいしたものだと思いました。是非、しっかりとした答案を書いて、チャレンジして下さい。また、皆さんとお目にかかるのを楽しみにしていますので。 最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた生物担当の小松原先生にお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の企画を準備頂いた生物担当の小松原先生にお礼申し上げます。ありがとうございました。

PS. 説明会の前に、生物部の顧問もされている小松原先生と高大連携ではないですが、情報交換を。われわれが学生だった時代とは、色々なことがずいぶんと変わっているのだなと。。。

PSのPS. 説明会が終わったあと、声をかけてくれた生徒さん。少し、いや、かなりしゃべって、そういえば、半年ほど前にお目にかかっているのを思い出す始末。。。何とも、失礼しました。生物部でがんばっていかれるとか。渡辺の研究室に来る機会もあるかと思います。お待ちしておりますので。

PS.のPS.のPS. この企画が終わり、研究室に戻って、今年度新しくアルバイトをしてくれるという方々とお話を。高い志を持って、がんばってくれることを期待しておりますので。

4/20(金):福島県立磐城高等学校・大学訪問研修

連休前のこの時期のイベントに定着したのが、福島県立磐城高等学校からの大学訪問研修。この生命科学研究科以外の学部などに分散して訪問。文系を希望している生徒さんには、???というのが並ぶかも知れないですが、大事なことは、異分野交流というか、異分野融合。そのためにも、何かのヒントになるのではと。。。今年度も、渡辺の研究室以外に、東谷先生、日出間先生、児島先生にお手伝い頂き、10人ずつの4つのグループに分けて、実施。植物、線虫、微生物など、多様性のある研究を見ることができたのでは。簡単な研究科の説明は、広報から研究科概要を頂き、それを見て頂きながら。。。

渡辺の研究室はというと、このイベントが新しくlab. memberになったM1の皆さん(乳井くん、佐藤さん、高橋さん、引地さん)に研究室紹介をしてもらい(研究室の説明をしてもらっている間、渡辺は引率で来られた先生との打合せ等々があり、写真をもらって、D1の岡本君、D3の辺本さんもhelp頂いたのだと。。)、より深く、研究室を理解してもらうきっかけに。研究室での実験器機から、それを使って何を行っているかなど。もちろん、材料として、ガラス室にある、アブラナも使いますので、そんな材料についても。実際に見学してもらい。高校では味わうことができない、ちょっと背伸びした世界を見ることができたのではないかと思います。いろいろな意味で、参考になればと。

渡辺の研究室はというと、このイベントが新しくlab. memberになったM1の皆さん(乳井くん、佐藤さん、高橋さん、引地さん)に研究室紹介をしてもらい(研究室の説明をしてもらっている間、渡辺は引率で来られた先生との打合せ等々があり、写真をもらって、D1の岡本君、D3の辺本さんもhelp頂いたのだと。。)、より深く、研究室を理解してもらうきっかけに。研究室での実験器機から、それを使って何を行っているかなど。もちろん、材料として、ガラス室にある、アブラナも使いますので、そんな材料についても。実際に見学してもらい。高校では味わうことができない、ちょっと背伸びした世界を見ることができたのではないかと思います。いろいろな意味で、参考になればと。

2hrほどの見学の最後に、午後からの自由研修に向けて、片平キャンパスの地図を。100年以上前に大学ができた時点からあるものや、著名な方の胸像など。たくさん見てもらえたのではないでしょうか。あまり暑くも寒くもない日でしたので。また、科学者の卵養成講座の資料も皆さんに、。もし、使わないときは、友達に渡して、誘って下さいと。。。最後になりましたが、企画・実施頂いた桑折先生、草野先生、鵜沼先生をはじめとする、福島県立磐城高等学校の先生方にはお礼申し上げます。ありがとうございました。

2hrほどの見学の最後に、午後からの自由研修に向けて、片平キャンパスの地図を。100年以上前に大学ができた時点からあるものや、著名な方の胸像など。たくさん見てもらえたのではないでしょうか。あまり暑くも寒くもない日でしたので。また、科学者の卵養成講座の資料も皆さんに、。もし、使わないときは、友達に渡して、誘って下さいと。。。最後になりましたが、企画・実施頂いた桑折先生、草野先生、鵜沼先生をはじめとする、福島県立磐城高等学校の先生方にはお礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. この企画をお願いされたのは、今年に入ってすぐくらいのはず。その時に、SSHに採択されても、そうでなくても実施すると。これまでのことを考えて、十分、採択されると、こちらも思っていたのですが。。。難しいものです。次年度の採択に向けて、サポート等できればと思いますので。

PS.のPS. 福島県の高校の先生方には、渡辺が助手の頃、助教授で岩手大にいた頃に、とてもお世話になりました。当時の論文の共著者にもなって頂いていて。助手になってすぐの頃、岩手大に異動してすぐの頃、大変だった時期をサポート頂いた、お礼というのはおこがましいですが、そんなで、次年度以降も是非、継続したいと思いますので。

PS.のPS. 福島県の高校の先生方には、渡辺が助手の頃、助教授で岩手大にいた頃に、とてもお世話になりました。当時の論文の共著者にもなって頂いていて。助手になってすぐの頃、岩手大に異動してすぐの頃、大変だった時期をサポート頂いた、お礼というのはおこがましいですが、そんなで、次年度以降も是非、継続したいと思いますので。

PS.のPS.のPS. 最初のインフルエンザにもどるのですが、最初の予定では、午後からは、福島県立福島高等学校への出前講義の予定が。。。インフルエンザで、1年生が学年閉鎖と。。。そんなで、そのイベントは来週に持ち越し。いろんなことが重なっていたので、予定的にはゆっくりになったような。。。また、来週も楽しみです。

仙台に春到来!オープンラボにも来てね!

2017年4月17日 (月)

こんにちは、D3の辺本です。

私にとって極寒の仙台もようやく暖かくなってきました。なべ研では、新しい学生を4人迎え、毎年恒例の花見も無事終わって落ち着いたところです。

私たちは室内での花見でしたが、片平キャンパスの桜は有名なので、毎年一般の方を含めた沢山の人がお花見にしに訪れます。写真は先週のものですが綺麗な桜が待ってますよー!枝垂桜は今週あたりが見頃なのではないでしょうか?

桜だけではありません。先週は可愛い動物たちが片平キャンパスに遊びにきていました。ピンクの桜を背景に、のんびり食事を続けるポニーと、撮影慣れしているのかカメラ目線をくれたトイプードル。癒される!!!

片平キャンパスは街中にあるにも関わらず自然が豊富で、研究や勉強に疲れた時の散歩にピッタリな環境です。またペットの散歩コースとしてもよく利用されているので、色んな動物に癒されます。

新入生の皆さん、慣れない研究室に閉じこもってばかりいると疲れちゃいます。授業やレポート書きの合間に是非キャンパス周辺を散歩してみてくださいね!素敵な出会いがあるかもしれません。

また、大学院進学を目指している方、生命科学研究科のオープンラボが5月にあります。何事もそうだと思いますが、実際に研究室を見て、先生や学生と話してみないと分からないことが沢山あります。申し込み受付中ですので、少しでも興味持たれた方は是非気軽に来てみてください。県内の方は散歩がてら、県外の方は観光がてらに。美味しい食べ物が沢山ありますよ!

D3 ナベ

矛盾、粉微塵、宿願(4/14)

2017年4月14日 (金)

今日は、熊本地震から1年。仙台という被災地で生活をしていたので、条件など違うとはいえ、その大変さは計り知れないものがある。何をどの順番で片付ければ、矛盾なく、復旧できるのか、分からないような次元の事象かも知れないが、何とかしないといけない。こちらにできることであれば。ただ、4月も半分終了。。。昨年12月の師走から怒濤の局面が変わらない。。。というか、忙しさから、解放されない。明らかにこれまでの数年と次元が違っている。温暖化が急速にという言葉はあるが、この忙しさは予想を遙かに超えたものである。そんなで、熊本地震をサポートできず、離れた仙台の地から、祈るばかりしかないのが、申し訳ないのであるが。。。 それとは異なるが、これも異次元の状態。ジャガイモ不足。北海道の大地を粉微塵にしたのではないかと思える、台風の通過。。。その影響ではあるが。。。net上では、さらにすごいことも起きているとか。。。どちらのこともそうであるが、戦力を逐次投入することなく、高速で物事を執行しないと。この異次元の局面から脱出できるとも思えない。

それとは異なるが、これも異次元の状態。ジャガイモ不足。北海道の大地を粉微塵にしたのではないかと思える、台風の通過。。。その影響ではあるが。。。net上では、さらにすごいことも起きているとか。。。どちらのこともそうであるが、戦力を逐次投入することなく、高速で物事を執行しないと。この異次元の局面から脱出できるとも思えない。

ただ、そんな異次元の局面を打破することができたら、すごい世界があると。今週のサイエンスに「夢の分子・カーボンナノベルト」というのが。。。理論上、予想されていたものができる。実現された研究者の方々の戦略性とその秘めたる奥義があればこそ。。。その当たりを学んで、宿願の硬度10を超えるような「ロンズデーライト」のようなすごさを身につけ、この異次元の忙しさを乗り越える。まずは、それが連休までの重要案件なのであろう。その案件を片付ける援軍が遠く離れたところから。こちらがお世話になったに、援軍を。ありがとうございました。これの力を借りて、すっきりした脳みそで理解し、矛盾なく、解決できればと。そんな異次元の世界で始まった4月の前半であった。

わたなべしるす

PS. そうそう、2年前になるのだろう、渡辺の師匠の日向先生の母校である、山形県立鶴岡南高等学校のSSHの方が研究室見学に。その時に受講された方が、研究室に。あまりの多忙で、写真を撮るのを失念。。。申し訳ありません。また、いらしてください。来月には、オープンラボもありますので。