こんばんは、M1の引地です。

先日誕生日を迎えました。皆さんお祝いありがとうございました。23歳になりましたが、昔思い描いていた23歳の像(しっかり、きびきび動けて、何でも自分でこなす...)とはかけ離れている気がするので、気を引き締めていきたいです。

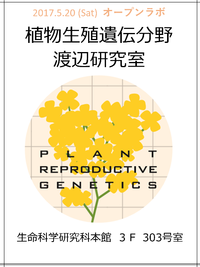

さて、前々からお知らせしていた通り、5/20(土)は生命科学研究科入試説明会 仙台会場がありました。大畠さんがソフトボール大会の記事を書いてくださいましたが、記事を書いてアップするのが遅くなってしまい、それよりも少し前の出来事です。

この日はとても暑く、夏のようでした。仙台青葉まつりも開かれていたようで、アーケードには山車と絵馬がありました。

1人1人の名札も作っていただき、勧誘のチラシ、案内のポスターも研究紹介のポスターも準備OKということで、我々も説明会の会場へ向かいました。

午前中からお昼は研究科全体の説明や、各研究室の研究紹介をプレゼンやポスターを用いて行っていました。植物生殖遺伝分野のポスターブースにも、沢山の学生さんが来ていただき、盛況を見せられたと思います。

東北大学の学生さんは勿論のこと、遠い所から来てくださった他大学の学生さんもいました。私もポスター付近にいましたが、研究内容の説明というよりは、その人が今まで何を勉強していて、大学院ではどんなことをしたいのか、学生ならではの目線でお話ししました。

そして14時からはオープンラボ。

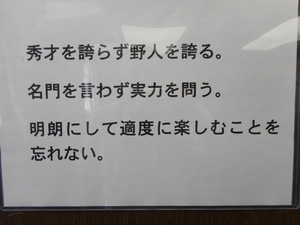

このラボの特徴は、月に1回程度開催されるケーキ会です。

午前中に乳井くんと買いに行ったケーキをお出ししました。(たかさきは飲み物とお菓子の買出し担当。ごんちゃんは欠席...)今回は藤崎地下1階のFLOさんで買いました。

色鮮やかで華やかで、見るだけでも楽しめますね。暑い日だったので、ゼリー系が人気だった気がします。

星型の容器が可愛い。

星型の容器が可愛い。

ポスターのときに来てくれた学生さんに加え、学生アルバイトさんも来てくれて、賑やかな様子でした。4年生だけではなく、2年生や3年生まで。学んでいる分野もそれぞれ違う印象でした。

ポスターのときに来てくれた学生さんに加え、学生アルバイトさんも来てくれて、賑やかな様子でした。4年生だけではなく、2年生や3年生まで。学んでいる分野もそれぞれ違う印象でした。

研究室や温室の案内をし、個人的にお話をいろいろとしました。(話し込んでいて写真を撮るタイミングが...)

皆さん複数のラボを回っていった様子でしたが、まだ行きたいラボが定まっていない学生さんも、受験しようか悩んでいる学生さんも、将来のことをじっくり考え、選んでくれたらなと思います。私も内部進学せず外部で入ってきたので、似たような境遇の学生さんは特に...。研究室をこれまでと変えることは、確かに新たに勉強することが多く、大変かもしれませんが、こうして説明会に来てくださるということは何か強い意志を持っているのですから、自分で選んだ道を進むことは大切だと思います。

前期の入試の出願が6月から始まりますが、相談などがあればメールいただければ嬉しいです。

PS.なべさんの奥さんからおにぎりの差し入れを頂きました。御馳走様でした。

PS.のPS. 5/30 スマートフォンで閲覧した際に一部の画像が逆さまになってしまっていたため、修正致しました。失礼致しました。

M1 ひきち