朝からnetが重たい。何に原因があるのか。分からないのが困ったものである。net上にはとある注意事項も。これを見てからどう行動するのか。。。かなり難しい。3.11の教訓を活かしても、という気がする。天気は今日も晴れ。30oC近くまで行くのだろうか。こちらの原因は、たぶん、高気圧のバランス。その当たりはうまく説明できないのだが。ただ、空を見上げて、雲を見ると、梅雨空の雲というのとは、少し違うような。。。このあたりは、はやりのAIで解析をすれば何か、分かるのだろうか。AIと言えば、チェス、囲碁、将棋は、AIに軍配が。。。人間にはできない繰り返しの数を練習というか、シミュレーションできる。ただ、一方で、新記録と同世代と言うことで、注目を浴びた戦いも。威信をかけてと言うところだろうか。夕方から夜には、結果が出る。なにをするにも「威信」というのは、心がけたいものである。 先週の出前講義での来島海峡の潮流。船からでなく、橋の上からであったので。世の中の潮流は。。。色々なことが複雑化して、読みにくい。以前から書いている「愛媛・今治」もその1つかも知れない。今治には開通しそうにないが、四国新幹線。その切り札ともいえる列車の開発を断念と。これも時代の潮流なのか。現在の試験車輌でなくて、ひと世代前のを見つけたことがあるような。。。なかなか、難しいものなのだろう。その今治というか、渡辺が生まれる前には、越智郡桜井町というのが、渡辺が通った小学校のある校区。そこの出身の方が、先月初めにお亡くなりに。不思議なご縁というか、渡辺が小学校の時に見た唯一の映画がなくなられた方の監督作品だとか。。。当時の環境問題を題材にしたものであり、まさに、時代の潮流であったのだろうと。。そんなことを大事にしないと。。。時代の潮流と言えば、渡辺が読んでいる作品(本)と社会との接点の記事が。。。これも不思議なものである。

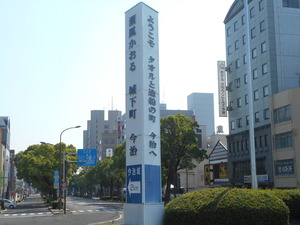

先週の出前講義での来島海峡の潮流。船からでなく、橋の上からであったので。世の中の潮流は。。。色々なことが複雑化して、読みにくい。以前から書いている「愛媛・今治」もその1つかも知れない。今治には開通しそうにないが、四国新幹線。その切り札ともいえる列車の開発を断念と。これも時代の潮流なのか。現在の試験車輌でなくて、ひと世代前のを見つけたことがあるような。。。なかなか、難しいものなのだろう。その今治というか、渡辺が生まれる前には、越智郡桜井町というのが、渡辺が通った小学校のある校区。そこの出身の方が、先月初めにお亡くなりに。不思議なご縁というか、渡辺が小学校の時に見た唯一の映画がなくなられた方の監督作品だとか。。。当時の環境問題を題材にしたものであり、まさに、時代の潮流であったのだろうと。。そんなことを大事にしないと。。。時代の潮流と言えば、渡辺が読んでいる作品(本)と社会との接点の記事が。。。これも不思議なものである。

天気というか、天候を相手にする農業。不順な天候では、作柄に大きく影響する。昨年の北海道での豪雨の関係で、ジャガイモの生産が。。その関係でその加工品も。渡辺はほとんど食さないが、ブドウの生産がフランスで大変なことに。。。ガラス室のようなところであれば、少しは管理できるが、自然の変化の中でというのが、一般的。いずれ、時代の潮流を可能な限り読み、自分がやろうとすることへの威信をかけて、やってみること。そうすれば、自ずと、管理された枠からでて、新境地が見えてくるのであろう。

わたなべしるす

威信、潮流、管理(6/26)

2017年6月26日 (月)

おかしだョ!全員集合!

2017年6月23日 (金)

こんにちは!

東北もいよいよ梅雨入りしましたね。

しかしまだまだ雨が降らないみたいで、とてもいい気分です。

どうもM1のサトウです。

最近天気はいいのになぜでしょう、ラクロスの予定以外で外にいる機会が全くありません。

機会が無いのではなく、時間が無いのか。

いや、時間は自分で作るものですよね!

そしてそんな自分が今週末、ラクロス以外の予定でお出かけすることに!

実は私まだラクロスのコーチをしているためか、ほぼ毎日ジャージで研究室に来てるのです(昔のブログ見てね)。

M1にもなってジャージっておいおい。

と見かねた我が友が服買いにいぐどー!てな感じでお誘いしてくれました。

来週から、週1以上の私服が見れるかもしれません。

皆様、お楽しみに。

さて、今日はなべさんが長い長い出張から帰ってまいりました!

ラボにはなんと期待していたお土産がどーん!!! たくさんのお菓子!

たくさんのお菓子!

ラボの皆さんのテンションも上がっちゃいますね!

私の口にはもったいないほどおいしいものばかりでした。

今日はお菓子効果もあってなのか、ラボのメンバー全員集合でございます。

※お菓子効果ではなく、みなさんの予定が落ち着いているからです

今日はにぎやかになりそうだ!

来週のソフトボール大会に向けてチームワーク高めていきましょー!

それでは

M1 サトウ

【アウトリーチ活動】6/18(日)~6/24(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(6/20, 21, 22, 23, 26追記)

2017年6月20日 (火)

今週の6/21(水)は、夏至とか。19:30過ぎまで、外ではそれなりに薄暗くて。仙台でなくて、出張先の愛媛で。今週の後半にかけて、少し雨が降るとか。いずれ、少し雨が降らないと、灌水してないところの植栽はかなりつらそう。。。「愛媛・今治」の話題も未だ収まらず。。。一方、「愛媛・松山」ということでは、スポーツ関連でもう少しで世界一に。ちょっと、今治の旗色がよくないのは。。。愛媛ではないですが、兵庫・神戸では南米原産外来種の昆虫が。。外で遊ぶ機会が多くなるこの時期。どこまで広がっているのか。。。かなりの毒性、攻撃性を見ると、。。少しでも早い収束を願いたいのですが、「愛媛・今治」と同様に。。。。もちろん、実態が明らかになることが前提だと思いますが。

6/19(月):今治市立吉海小学校「キャベツとブロッコリー」(2017年度ふるさと出前授業-4)

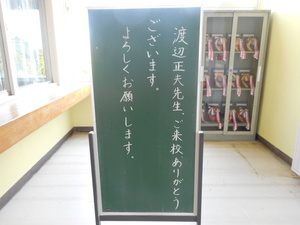

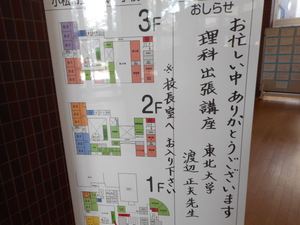

ふるさと出前授業も3日目。午前中は今治市から三連の吊り橋である来島海峡大橋で結ばれた大島にある「今治市立吉海小学校」。平成の大合併の前は、越智郡吉海町立吉海小学校。学校の沿革を見ると、もっと詳しいことが。来島大橋を渡る手前側には、波止浜にある造船所が。これを見ると、今治が造船の街というのは、理解してもらえる場所。来島海峡の潮の流れはこの日は時間帯がよくなかったのか。あまり速い潮流でなかったのですが。玄関先には、welocme boardがありがとうございました。

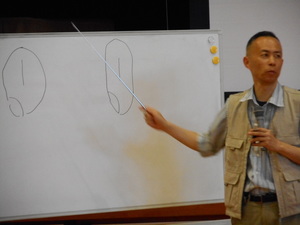

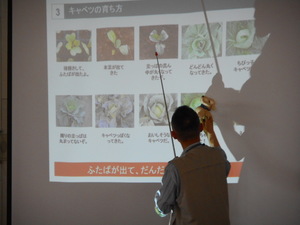

5, 6年生合同の受講と言うことで、去年は「花の不思議な世界」でしたので、今年は「キャベツとブロッコリー」。最初に村上校長先生から渡辺の紹介。いつも恐れ入ります。渡辺も自己紹介をしたあと、トマトの栽培経験を活かして、植物の形態のルールの復習。トマトと同じようなルールの他植物は。。。たくさんでていました。よく観察できています。

5, 6年生合同の受講と言うことで、去年は「花の不思議な世界」でしたので、今年は「キャベツとブロッコリー」。最初に村上校長先生から渡辺の紹介。いつも恐れ入ります。渡辺も自己紹介をしたあと、トマトの栽培経験を活かして、植物の形態のルールの復習。トマトと同じようなルールの他植物は。。。たくさんでていました。よく観察できています。

では、キャベツ、ブロッコリーは。キャベツでの観察はあまりなかったようですが、ブロッコリーの花の観察はしっかりと。では、この2つの遺伝子を持つ「ハイブリッド植物」は、どんなものか。。。最初に、渡辺が高校時代に見た「ハイブリッドライス」の話をしたからでしょうか。そんなことも考えるきっかけになり。。

では、キャベツ、ブロッコリーは。キャベツでの観察はあまりなかったようですが、ブロッコリーの花の観察はしっかりと。では、この2つの遺伝子を持つ「ハイブリッド植物」は、どんなものか。。。最初に、渡辺が高校時代に見た「ハイブリッドライス」の話をしたからでしょうか。そんなことも考えるきっかけになり。。

この後は、5, 6年生それぞれが班ごとに、そのハイブリッド植物を書くわけですが、25minの制限時間の中で。しっかり考えをまとめることができる班もあれば、そうでないところは、先生のサポートも。何とか時間内にまとめることができたのは、niceでした。

この後は、5, 6年生それぞれが班ごとに、そのハイブリッド植物を書くわけですが、25minの制限時間の中で。しっかり考えをまとめることができる班もあれば、そうでないところは、先生のサポートも。何とか時間内にまとめることができたのは、niceでした。

この後は、班ごとに、自分たちのグループの意見発表と質疑応答。発表の経験はあっても、質疑応答というのは初めてだったかも。いつもは答えてくれるのは、先生というのが多いでしょうから。他の違う意見とすりあわせると言うことも大事にして下さい。全体が終わったところで、渡辺が解説というか、もう一度、植物の形態のルールを復習。こんなのはあるかな。正しいかなと。吉海小学校の校区内には、たくさんの自然があるはず。それを観察して、あらためて、色々な植物でルールを復習してみて下さい。

この後は、班ごとに、自分たちのグループの意見発表と質疑応答。発表の経験はあっても、質疑応答というのは初めてだったかも。いつもは答えてくれるのは、先生というのが多いでしょうから。他の違う意見とすりあわせると言うことも大事にして下さい。全体が終わったところで、渡辺が解説というか、もう一度、植物の形態のルールを復習。こんなのはあるかな。正しいかなと。吉海小学校の校区内には、たくさんの自然があるはず。それを観察して、あらためて、色々な植物でルールを復習してみて下さい。

最後は、代表の方が今日の講義の感想を。とてもしっかりしていました。また、どこかでお会いしましょう。で、最後の最後は、忘れてなく、みんなで世界に向けて情報発信。

最後は、代表の方が今日の講義の感想を。とてもしっかりしていました。また、どこかでお会いしましょう。で、最後の最後は、忘れてなく、みんなで世界に向けて情報発信。

PS. 講義に伺い、講義が始まるまで、また、講義のあとの昼食の時間などを使って、今年度の「ふるさと出前授業」の統括を頂いている村上校長先生と秋に実施できる学校などについて議論、調整を。これまで伺ったことがない、新しい学校にも行くことができそうで、秋が楽しみです。よろしくお願いいたします。「ふるさと出前授業」という実務的な側面だけでなく、昨今の教育事情について、deepな議論をする時間を頂きました。今の小学校で起こっている問題などが10年後には、大学院でも。そう考えると、初等、中等、高等教育の連携をしっかりやらないと。。。常盤小学校の渡部校長先生に続いて、貴重な時間でした。ありがとうございました。

PS. 講義に伺い、講義が始まるまで、また、講義のあとの昼食の時間などを使って、今年度の「ふるさと出前授業」の統括を頂いている村上校長先生と秋に実施できる学校などについて議論、調整を。これまで伺ったことがない、新しい学校にも行くことができそうで、秋が楽しみです。よろしくお願いいたします。「ふるさと出前授業」という実務的な側面だけでなく、昨今の教育事情について、deepな議論をする時間を頂きました。今の小学校で起こっている問題などが10年後には、大学院でも。そう考えると、初等、中等、高等教育の連携をしっかりやらないと。。。常盤小学校の渡部校長先生に続いて、貴重な時間でした。ありがとうございました。 PS.のPS. 週末には、ダイコンコンソーシアムでお世話になった松山南高校(現・大洲高校肱川分校)・田中先生、当時、実験をしていた中川さん(現・松山大)とも、議論をする時間が。SSHで課題研究を行ったり、コンソーシアムで他の高校生との交流の意義など、deepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。さらに、進化したところでお目にかかれることを。。

PS.のPS. 週末には、ダイコンコンソーシアムでお世話になった松山南高校(現・大洲高校肱川分校)・田中先生、当時、実験をしていた中川さん(現・松山大)とも、議論をする時間が。SSHで課題研究を行ったり、コンソーシアムで他の高校生との交流の意義など、deepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。さらに、進化したところでお目にかかれることを。。 PS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、火曜日の夜。昨日の夜のうちに、すでに、吉海小学校のHPには、渡辺の記事が。。。光速です。。ありがとうございました。残りもがんばらないと。。。

PS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、火曜日の夜。昨日の夜のうちに、すでに、吉海小学校のHPには、渡辺の記事が。。。光速です。。ありがとうございました。残りもがんばらないと。。。

6/19(月):今治市立近見小学校「花の不思議な世界」(2017年度ふるさと出前授業-5)

火曜日の午後は近見小学校。近くにある近見山に子供の頃、テレビアンテナ塔ができた記憶が。。。それによって、ずいぶんテレビがきれいに映るようなったような。その近見地区には、来島海峡の潮流を観測しているところも。つまり、来島海峡をはさんで、隣の学区になるわけで、。橋ができたおかげで不思議な感覚です。

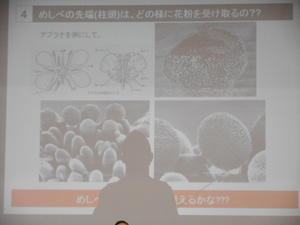

講義内容は「花の不思議な世界」。講義の様子を先生方に写真撮影をお願いするのですが、午前の吉海小学校で「電池切れ」になっていることに、気がつかず。。。予備のバッテリーを使えばよかったのですが。すみません。そんなで、数ある写真となっていますが、こちらの質問にとてもしっかりと発表してくれていました。このところの暑さで、午前中はプールの時間だったそうですが、そんなことを感じさせない元気さで。たいしたものだなと。。。最初は花の名前。しっかり考え、よく観察しているなと。是非、続けて下さいね。 リンゴをモデルにして、受粉から結実まで。花粉に模様がある理由を考えたり、雌しべの先端の柱頭上での花粉管伸長を観察して、何が起きているのか。花粉は吸水して、花粉管伸長するわけですが、「水、つまり、液体」がどこから来るのか。雌しべと花粉が相互に協調して花粉管伸長が起きていると言うことが不思議なようでした。

リンゴをモデルにして、受粉から結実まで。花粉に模様がある理由を考えたり、雌しべの先端の柱頭上での花粉管伸長を観察して、何が起きているのか。花粉は吸水して、花粉管伸長するわけですが、「水、つまり、液体」がどこから来るのか。雌しべと花粉が相互に協調して花粉管伸長が起きていると言うことが不思議なようでした。

後半はリンゴの開花から結実の過程を写真を見ながら。摘果をするわけです。日本の農家では。このおかげでみんなが食べているような立派な果実になるわけで。海外に行くことがあったら、是非、リンゴを探してみて下さい。日本のリンゴがどれくらい立派か、よくわかりますので。また、リンゴの品種はたくさん知らなくても、柑橘の品種はたくさん知っているのが、愛媛県というか、今治市の子供たち。さすがです。この秋には、スーパーで、リンゴの品種も覚えて下さいね。

後半はリンゴの開花から結実の過程を写真を見ながら。摘果をするわけです。日本の農家では。このおかげでみんなが食べているような立派な果実になるわけで。海外に行くことがあったら、是非、リンゴを探してみて下さい。日本のリンゴがどれくらい立派か、よくわかりますので。また、リンゴの品種はたくさん知らなくても、柑橘の品種はたくさん知っているのが、愛媛県というか、今治市の子供たち。さすがです。この秋には、スーパーで、リンゴの品種も覚えて下さいね。 自家不和合性のことも。動画を見ながら。さすがに不思議なことのようです。脳みそもないのに。自分でない花粉がよい理由。。。遺伝子を混ぜて、多様な子孫を残すこと。あと、果実を半分にして、リンゴが花からスタートしたことを改めて。実感してもらえたのでは。

自家不和合性のことも。動画を見ながら。さすがに不思議なことのようです。脳みそもないのに。自分でない花粉がよい理由。。。遺伝子を混ぜて、多様な子孫を残すこと。あと、果実を半分にして、リンゴが花からスタートしたことを改めて。実感してもらえたのでは。 講義の最後には、質問の時間。果実の色が褐色から緑色、リンゴ色というか、その変化の理由。最初に褐色というのが、不思議だったようで。最初から緑色、つまり、葉緑体でないのは、。。たぶん、カエデの葉っぱが出てくるとき、紅葉のように褐色の色をしているのと同じだろうと。多分ですが。。。このあと、2つのクラスの代表の方が今日の講義について感想を。とてもしっかりしていました。1人の方は、品種改良について、こんなに色々なことがあることに不思議に思ってくれたのは、ありがたいなと。最後に全体で、世界に向かって、情報発信と思っていたのですが、。。ここでも慌てて、失敗。申し訳ありません。どうにも年を隠せないように。。。

講義の最後には、質問の時間。果実の色が褐色から緑色、リンゴ色というか、その変化の理由。最初に褐色というのが、不思議だったようで。最初から緑色、つまり、葉緑体でないのは、。。たぶん、カエデの葉っぱが出てくるとき、紅葉のように褐色の色をしているのと同じだろうと。多分ですが。。。このあと、2つのクラスの代表の方が今日の講義について感想を。とてもしっかりしていました。1人の方は、品種改良について、こんなに色々なことがあることに不思議に思ってくれたのは、ありがたいなと。最後に全体で、世界に向かって、情報発信と思っていたのですが、。。ここでも慌てて、失敗。申し訳ありません。どうにも年を隠せないように。。。 PS. 学校に伺ってすぐに、玄関先に昆虫というか、スズメバチの死骸が。。。子供の頃には、クヌギの木にクワガタムシ、カブトムシがいるので、取ろうとしたとき、スズメバチが。もちろん、生きているものが。。。虫取り網でスズメバチを捕まえて、そのあとに、クワガタムシを。今、考えると危ないことかも知れないですが、それなりに工夫して。危険度を理解して、トライしていたわけですが。。。花壇の隅っこに。

PS. 学校に伺ってすぐに、玄関先に昆虫というか、スズメバチの死骸が。。。子供の頃には、クヌギの木にクワガタムシ、カブトムシがいるので、取ろうとしたとき、スズメバチが。もちろん、生きているものが。。。虫取り網でスズメバチを捕まえて、そのあとに、クワガタムシを。今、考えると危ないことかも知れないですが、それなりに工夫して。危険度を理解して、トライしていたわけですが。。。花壇の隅っこに。 PS.のPS. この記事を書いているのが、火曜日の夜。昨日のうちに昨日のイベントといっしょに、渡辺の講義のことが、近見小学校のHPに。ありがとうございました。

PS.のPS. この記事を書いているのが、火曜日の夜。昨日のうちに昨日のイベントといっしょに、渡辺の講義のことが、近見小学校のHPに。ありがとうございました。

6/20(火):四国中央市川滝小学校「花の不思議な世界」(2017年度ふるさと出前授業-6)

今年度6月期のふるさと出前授業も4日目で最終日。今治市からは外れますが、四国中央市へ。川之江市、伊予三島市、宇摩郡が合併したのだったような。四国中央市川滝小学校は、旧川之江市になり、香川、徳島、高知県との県境に近いところ。ふるさと・今治からは予讃線の特急で1hr近く離れたところ。今年で3年目になりますが、そもそもの今治市内の小学校での出前講義のきっかけを作って頂いた常盤小学校に伺ったとき、当時の理科専科の先生をされていたのが、村上校長先生。そんなこともあり、今年も伺った次第です。川之江、伊予三島と言えば「紙の町」、製紙業で有名なところ。 講義は「花の不思議な世界」。というタイトルでしたが、村上校長先生から頂いた「講師派遣」の書類には、講義内容について「命を受け継ぐ植物の戦略(受粉と結実)について」とあり、このあたりが「理科の達人」という愛媛県でも認められた理科のすごい先生からのリクエストで。そこで、いつも、リンゴをモデルにした「受粉から結実」にくわえて、「ウリ科のなかまたち」という4年生で講義を行う内容を取り入れながら。ウリ科のキュウリ、カボチャ、ズッキーニ、ウリ、メロンを村上校長先生に用意頂きましたので、形態的には細長い「ズッキーニ」。でも、分類的には「カボチャ」に近いわけで。それを考えることから、スタート。また、ウリ科に限らず、植物の多くが果実を色々な形に変化できることをキュウリとメロンの比較で。

講義は「花の不思議な世界」。というタイトルでしたが、村上校長先生から頂いた「講師派遣」の書類には、講義内容について「命を受け継ぐ植物の戦略(受粉と結実)について」とあり、このあたりが「理科の達人」という愛媛県でも認められた理科のすごい先生からのリクエストで。そこで、いつも、リンゴをモデルにした「受粉から結実」にくわえて、「ウリ科のなかまたち」という4年生で講義を行う内容を取り入れながら。ウリ科のキュウリ、カボチャ、ズッキーニ、ウリ、メロンを村上校長先生に用意頂きましたので、形態的には細長い「ズッキーニ」。でも、分類的には「カボチャ」に近いわけで。それを考えることから、スタート。また、ウリ科に限らず、植物の多くが果実を色々な形に変化できることをキュウリとメロンの比較で。

それに続いて、花の名前。5つともよく知っていましたね。名前を覚えるのは難しいにしても、学校周辺、帰り道などで、似たような花を見つけたら、観察してみて下さいと。花があれば、受粉。講義の最後のところで、その実習をしてもらうわけですが、最初は電子顕微鏡写真などを見てもらいながら、その大きさを考えたり、動画を見て、吸水を考えたり。花を見たときのイメージが少し変わったのでは。

それに続いて、花の名前。5つともよく知っていましたね。名前を覚えるのは難しいにしても、学校周辺、帰り道などで、似たような花を見つけたら、観察してみて下さいと。花があれば、受粉。講義の最後のところで、その実習をしてもらうわけですが、最初は電子顕微鏡写真などを見てもらいながら、その大きさを考えたり、動画を見て、吸水を考えたり。花を見たときのイメージが少し変わったのでは。

講義の後半はリンゴの種類、自家不和合性へ。実習を行う関係で、自家不和合性が存在する理由を考えてもらう時間を省略しましたが、なぜ、他人の花粉は花粉管伸長、花粉管侵入ができるのか、その自然の不思議さというか、戦略の一端を見てもらえたのではないでしょうか。ここから、ウリの果実の横断面の観察。たくさんのウリ科の果実、いずれも3つの種が入る場所(心皮)に分かれているのを、見てもらい。テレビで見かけるとあるものに似ていると言うこともしっかり分かっていて。niceでした。

講義の後半はリンゴの種類、自家不和合性へ。実習を行う関係で、自家不和合性が存在する理由を考えてもらう時間を省略しましたが、なぜ、他人の花粉は花粉管伸長、花粉管侵入ができるのか、その自然の不思議さというか、戦略の一端を見てもらえたのではないでしょうか。ここから、ウリの果実の横断面の観察。たくさんのウリ科の果実、いずれも3つの種が入る場所(心皮)に分かれているのを、見てもらい。テレビで見かけるとあるものに似ていると言うこともしっかり分かっていて。niceでした。

リンゴの果実の縦断面を見てもらい、蕚片などが残っているのを観察。このあたりでのこり時間との勝負。急ぎ、外で、村上校長先生が栽培されている、スイカ、ゴーヤ、ズッキーニにを使って、受粉作業。雄花、雌花の形態を復習して。実際にスイカとズッキーニを使って交配実習。晴天が続いていて、交配には最適だったのですが、この梅雨の時期、朝晩の寒さというか、気温の低下で生長が少し遅いようで。。。

リンゴの果実の縦断面を見てもらい、蕚片などが残っているのを観察。このあたりでのこり時間との勝負。急ぎ、外で、村上校長先生が栽培されている、スイカ、ゴーヤ、ズッキーニにを使って、受粉作業。雄花、雌花の形態を復習して。実際にスイカとズッキーニを使って交配実習。晴天が続いていて、交配には最適だったのですが、この梅雨の時期、朝晩の寒さというか、気温の低下で生長が少し遅いようで。。。

そんなで、続きの実験は、各自が開花を見つけたらやってみようと言うことで。最後の挨拶のために理科室に戻る途中、玄関先に大きなユリが開花というか、花瓶に。早速これを調達して、受粉作業を。花粉の色が雌しべの先端と違うのもあって、よくわかったのではないでしょうか。そういえば、去年の波方小学校でも実習したのを、講義が終わったあとに、思い出したくらいで。。。年を取るとだめです。。。

そんなで、続きの実験は、各自が開花を見つけたらやってみようと言うことで。最後の挨拶のために理科室に戻る途中、玄関先に大きなユリが開花というか、花瓶に。早速これを調達して、受粉作業を。花粉の色が雌しべの先端と違うのもあって、よくわかったのではないでしょうか。そういえば、去年の波方小学校でも実習したのを、講義が終わったあとに、思い出したくらいで。。。年を取るとだめです。。。

最後に、村上校長先生から「今日の講義のことを、是非、おうちで話をしてほしいと。。」。ありがたいことであり、また、児童の皆さんが授業で学んだことを復習する機会、きっかけを作る。さすがだなと。ありがとうございました。10月には、理科研究会にまた、呼んで頂けるというのは、ありがたい限りです。楽しみにしておりますので。

最後に、村上校長先生から「今日の講義のことを、是非、おうちで話をしてほしいと。。」。ありがたいことであり、また、児童の皆さんが授業で学んだことを復習する機会、きっかけを作る。さすがだなと。ありがとうございました。10月には、理科研究会にまた、呼んで頂けるというのは、ありがたい限りです。楽しみにしておりますので。

これで、今年度6月期のふるさと出前授業も無事終了。今年度の統括を頂いている今治市立吉海小学校の村上校長先生ともこの秋に向けての出前講義の打合せもできましたので、なんとか、ふるさと・今治に貢献できるようになればと。。。ありがとうございました。「愛媛・今治」というのを少しでもよいイメージにするためにも。。。

これで、今年度6月期のふるさと出前授業も無事終了。今年度の統括を頂いている今治市立吉海小学校の村上校長先生ともこの秋に向けての出前講義の打合せもできましたので、なんとか、ふるさと・今治に貢献できるようになればと。。。ありがとうございました。「愛媛・今治」というのを少しでもよいイメージにするためにも。。。 PS. 講義のあと、一昨年の四国中央市立川滝小学校・理科学習教材研究グループ・特別講義「植物の不思議と子供の頃の遊びから学ぶ」の時、お世話になった先生が伊予三島駅の近くにある「中曽根小学校」にいらっしゃると言うことで、村上校長先生を交えて、お話の時間を。ここでも昨今の教育事情について、議論する時間を頂きました。ありがとうございました。この秋にもまた、研究会を予定されておられ、その時にも、参加をお願いされておりますので、また、お目にかかることができればと思います。ありがとうございました。

PS. 講義のあと、一昨年の四国中央市立川滝小学校・理科学習教材研究グループ・特別講義「植物の不思議と子供の頃の遊びから学ぶ」の時、お世話になった先生が伊予三島駅の近くにある「中曽根小学校」にいらっしゃると言うことで、村上校長先生を交えて、お話の時間を。ここでも昨今の教育事情について、議論する時間を頂きました。ありがとうございました。この秋にもまた、研究会を予定されておられ、その時にも、参加をお願いされておりますので、また、お目にかかることができればと思います。ありがとうございました。

PS.のPS. 夕方にかけて、昨年まで10年間にわたって統括頂いた、前・今治市立吹揚小学校・高橋校長先生と議論する時間を頂きました。昨年度は、島嶼部もということで、関前中、岡村小、岩城小、弓削小という新しい学校へ伺うことができました。今年度は、新しく魚島小学校・中学校をご紹介頂き、伺えることに。高速艇で行く場合は、岩城島、弓削島当たりを経由するのだと思いますが、地理的には、渡辺が通っていた今治市立桜井小学校がある桜井地区の沖になるというか。渡辺自身も初めて伺う場所。今から楽しみにしております。 PS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、水曜日。少しずつ、遅れを取り戻しながら、HPへのuploadもできているのでは。そんな中で、ふるさと出前授業の最終日、火曜日には、将棋の「加藤九段が63年間の現役生活」を終えられたと。。。「神武以来の天才」と言われて、「18歳で名人戦順位戦・A級」にという記録も。。。渡辺の現役生活を、と考えると、30年程度。この倍の年数、現役でいることを考えると。。。その息の長さに感動であるとともに、そこまではいかないにしても、こちらもがんばらないと。そんなことを考えた1日でした。

PS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、水曜日。少しずつ、遅れを取り戻しながら、HPへのuploadもできているのでは。そんな中で、ふるさと出前授業の最終日、火曜日には、将棋の「加藤九段が63年間の現役生活」を終えられたと。。。「神武以来の天才」と言われて、「18歳で名人戦順位戦・A級」にという記録も。。。渡辺の現役生活を、と考えると、30年程度。この倍の年数、現役でいることを考えると。。。その息の長さに感動であるとともに、そこまではいかないにしても、こちらもがんばらないと。そんなことを考えた1日でした。

PS.のPS.のPS.のPS. 6/21(水), 13:00. 四国中央市川滝小学校の村上校長先生からmailを頂き、川滝小学校のHPに渡辺の記事があると。ありがとうございました。これはというniceな写真付きで。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 6/23(金), 8:50. 川滝小学校のHPに記事が掲載されていましたが、その中に、渡辺の記事へのlinkの追加を頂きました。ありがとうございました。ずいぶん、前にlinkを入れてもらっていたのですが、こちらの時間がなくて、書くことができておらず、失礼しました。時間の許す方、ご覧頂ければ、幸いです。

6/21(水):愛媛県立西条農業高等学校・特別課題研究実習「作物の観察・管理と受粉・受精」

昨日までの晴天から、昨日の夜から今朝にかけてはかなりの雨という予報でしたが、大雨になったのは、四国でも高知、徳島だったような。また、昼にかけては、その前線が関東、東北に移動して、東海道新幹線も止まるほど。いずれ、瀬戸内はひどい雨でなかった分、恵みの雨になりました。この日に伺った愛媛県立西条農業高等学校の圃場、グランドを含めて、ずいぶん水たまりもありましたので。そういえば、北陸、東北も梅雨入りしたとか。。。雨の季節到来です。 西条農高に伺うのも、今年で3年目。今年も、別府先生にお世話になりました。いつもは、講義をして実習というパターンですが、今回は、実習をして、講義。野菜類の栽培ハウスへ行く途中には、田植え用のイネの苗が育苗されていて。そろっていました。さすがと思いながら。課題研究では、外の野菜を栽培しながら、考える班とそれの加工をする班に分かれてやっているとか。今回は全体がそろっての実習。最初に、トマトの栽培条件というか、管理条件を変えての比較。同じ種子、つまり、遺伝的背景であっても条件で変化するわけです。それをまざまざと見て。。では、その表現型をどの様に記述するのか。おもしろい取り組みでした。がんばって下さい。

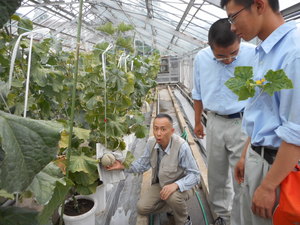

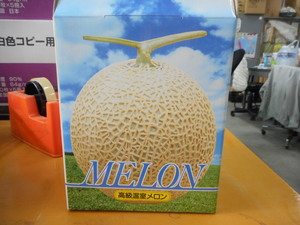

西条農高に伺うのも、今年で3年目。今年も、別府先生にお世話になりました。いつもは、講義をして実習というパターンですが、今回は、実習をして、講義。野菜類の栽培ハウスへ行く途中には、田植え用のイネの苗が育苗されていて。そろっていました。さすがと思いながら。課題研究では、外の野菜を栽培しながら、考える班とそれの加工をする班に分かれてやっているとか。今回は全体がそろっての実習。最初に、トマトの栽培条件というか、管理条件を変えての比較。同じ種子、つまり、遺伝的背景であっても条件で変化するわけです。それをまざまざと見て。。では、その表現型をどの様に記述するのか。おもしろい取り組みでした。がんばって下さい。 そのあとは、ウリ科のキュウリ、スイカを使っての交配実習。メロンを1ヶ月以上前に交配して、肥培管理をしているようですが、それ以来だったようなので。スイカは天気がよくて、早朝というのが交配に適していますが、あまりよい条件ではなかったですが、うまくいくことを祈りつつ。また、少し種が違いますが、今年も、スイカとキュウリの交雑実験を。どうなったかは、また、HPででも拝見できれば。

そのあとは、ウリ科のキュウリ、スイカを使っての交配実習。メロンを1ヶ月以上前に交配して、肥培管理をしているようですが、それ以来だったようなので。スイカは天気がよくて、早朝というのが交配に適していますが、あまりよい条件ではなかったですが、うまくいくことを祈りつつ。また、少し種が違いますが、今年も、スイカとキュウリの交雑実験を。どうなったかは、また、HPででも拝見できれば。

トマトの栽培しているところで、少しだけ講義。基本、トマトには、果実の果柄に離層が形成されます。それによって、収穫しやすいわけですが、。。ただ、加工用のトマトとなれば、離層がない方がよいわけで。岩手大・農学部にいたころ、東北農試だったか、野菜試で、離層ができないものが育成されていたような。。。そんなことを。最後の観察場所は、大事な「メロン」。日焼けしないように、新聞紙をかけていますが、よくできていました。一部、裂果を起こしたものがあって、ここまでのは、初めてでしたが。。。ということで、普段、野菜の管理をしていると思いますが、少しだけでも、見る眼が違ってもらえればと。。。最後は、世界に向かって情報発信。

トマトの栽培しているところで、少しだけ講義。基本、トマトには、果実の果柄に離層が形成されます。それによって、収穫しやすいわけですが、。。ただ、加工用のトマトとなれば、離層がない方がよいわけで。岩手大・農学部にいたころ、東北農試だったか、野菜試で、離層ができないものが育成されていたような。。。そんなことを。最後の観察場所は、大事な「メロン」。日焼けしないように、新聞紙をかけていますが、よくできていました。一部、裂果を起こしたものがあって、ここまでのは、初めてでしたが。。。ということで、普段、野菜の管理をしていると思いますが、少しだけでも、見る眼が違ってもらえればと。。。最後は、世界に向かって情報発信。

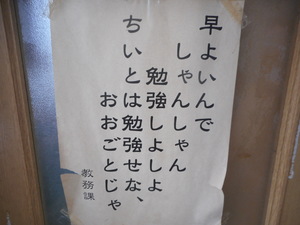

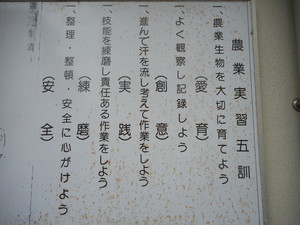

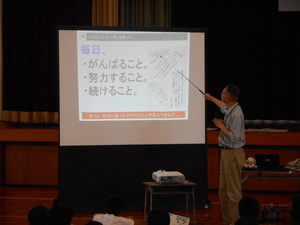

PS. 農業の実習指導をされる先生の部屋にお邪魔すると、大学で見かけるようなものであったり、こちらの参考になるようなものも。温暖化の影響ではないと思いますが、この時期から蚊取り線香がフル稼働。また、農学というか、生命科学というか、植物を扱う上で重要なことを書かれた黒板も。日々、しっかりするようにというコメントも。いつぞやの大阪府立天王寺高等学校でも、それらしい言葉が。。。どこも同じなのだなと。反省しきりでした。

PS. 農業の実習指導をされる先生の部屋にお邪魔すると、大学で見かけるようなものであったり、こちらの参考になるようなものも。温暖化の影響ではないと思いますが、この時期から蚊取り線香がフル稼働。また、農学というか、生命科学というか、植物を扱う上で重要なことを書かれた黒板も。日々、しっかりするようにというコメントも。いつぞやの大阪府立天王寺高等学校でも、それらしい言葉が。。。どこも同じなのだなと。反省しきりでした。

PS.のPS. すぐに忘れるので、この記事を書いているときに。お昼の特別講義が終わった時間に、実習担当の先生がこちらの午前の講義、自習について、見学というか、議論の時間に。自然を観察して、できるだけ当たり前と思わないように。そんなことを指導して頂きたいと。。。今後ともよろしくお願いいたします。

PS.のPS. すぐに忘れるので、この記事を書いているときに。お昼の特別講義が終わった時間に、実習担当の先生がこちらの午前の講義、自習について、見学というか、議論の時間に。自然を観察して、できるだけ当たり前と思わないように。そんなことを指導して頂きたいと。。。今後ともよろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS. 16:40頃. 西条農高のHPに渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。こちらは、残りの記事も急ぎ、uploadするようにしますので。

PS.のPS.のPS. 16:40頃. 西条農高のHPに渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。こちらは、残りの記事も急ぎ、uploadするようにしますので。

6/21(水):愛媛県立西条農業高等学校・特別講義「高等植物における生殖・受粉反応」

課題研究に伴う自習などのあと、実習を行った受粉、受精という生殖にまつわる講義を。講義はいつもは、教室を使うのですが、今回は会議室で。歴代の校長先生の写真がある部屋でというのも、久しぶりのような。その会議室への移動の時に、変わった植物というか、ソテツの観察。ソテツの葉っぱは、「堅い、痛いもの」と思われがちですが、葉っぱが出始めた頃は、実は。。。東北で観察するのは、寒さの関係で難しいと思いますが、温暖な場所であれば、できること。あとは、以下にそれに注意が向くかと言うことだと。 講義の最初は、農作物の「花」から、その作物を理解する。こちらが思ったよりたくさんの作物の花と作物がlinkされていて。よく観察しているなと。niceです。というか、普段の先生方の指導の賜物だなと。そのあと、受粉反応の動画を。受粉したあと、花粉管伸長が起きるというのは、教科書的なこと。それを実際のように見ると、なるほどと。

講義の最初は、農作物の「花」から、その作物を理解する。こちらが思ったよりたくさんの作物の花と作物がlinkされていて。よく観察しているなと。niceです。というか、普段の先生方の指導の賜物だなと。そのあと、受粉反応の動画を。受粉したあと、花粉管伸長が起きるというのは、教科書的なこと。それを実際のように見ると、なるほどと。

では、受粉はもちろん、同種内でなければ、「種(しゅ)」として維持できないので。。。ただ、一方で、植物は両性花なので、雌雄の生殖器官が同居しているわけで、。。これだと、自殖がおきやすいと思うわけですが、実は、植物も工夫をしていると。。。その1つが自家不和合性であると。。。

では、受粉はもちろん、同種内でなければ、「種(しゅ)」として維持できないので。。。ただ、一方で、植物は両性花なので、雌雄の生殖器官が同居しているわけで、。。これだと、自殖がおきやすいと思うわけですが、実は、植物も工夫をしていると。。。その1つが自家不和合性であると。。。

果樹などの教科で学ぶ訳ですが、実際に花粉の動態を見ると、なるほどだったのではないでしょうか。百聞は一見にしかずというか、みえないところで、そんなことが起きているのだと。後半は、品種改良の話。なぜ、品種改良をするのか。その目的、方法論など。F1雑種育種をする時、雑種強勢を期待するわけですが、その実例も。種袋を見たら、F1雑種か、そうでないかのポイントも。是非、近くのお店で種袋を見つけたら、なるほどと思ってもらえれば。。。ということで、実習と講義をあわせて、植物の生殖と言うことが少しでも身近になってもらえれば、ありがたいなと。。。

果樹などの教科で学ぶ訳ですが、実際に花粉の動態を見ると、なるほどだったのではないでしょうか。百聞は一見にしかずというか、みえないところで、そんなことが起きているのだと。後半は、品種改良の話。なぜ、品種改良をするのか。その目的、方法論など。F1雑種育種をする時、雑種強勢を期待するわけですが、その実例も。種袋を見たら、F1雑種か、そうでないかのポイントも。是非、近くのお店で種袋を見つけたら、なるほどと思ってもらえれば。。。ということで、実習と講義をあわせて、植物の生殖と言うことが少しでも身近になってもらえれば、ありがたいなと。。。 PS. この記事を書いている間に、学校から農産加工実習で作られたものを。ありがとうございました。梅雨の晴れ間など、暑い時期に研究室のみんなで頂きたいと思います。ありがとうございました。

PS. この記事を書いている間に、学校から農産加工実習で作られたものを。ありがとうございました。梅雨の晴れ間など、暑い時期に研究室のみんなで頂きたいと思います。ありがとうございました。

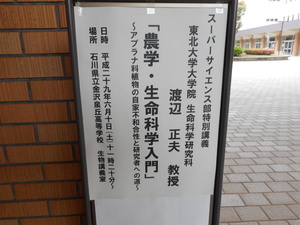

6/21(水):愛媛県立西条農業高等学校・特別講義「農学・生命科学入門」

午前の実習・講義に続いて昼休みには、特別講義「農学・生命科学入門」。ちょうど、講義で伺った期間中、2年生は修学旅行だと。渡辺が高校時代に修学旅行は8月の夏休みに「信州方面」。覚えているのは、黒部ダムと明治村。今頃になって、改めて、行く機会があればと思いますが、時間がついて行かず。。。

さて、前置きが長くなりましたが、お昼休みの特別講義。2年生がいないこともあり、5名の受講生。時間も短いこともあって、植物に興味があると言うことから、植物の生殖と自家不和合性の所まで。もう少し時間があればと。いずれ、植物の不思議な側面は理解してもらえたのではないかと。。。是非、普段の作物栽培で観察力を養成してみて下さい。

さて、前置きが長くなりましたが、お昼休みの特別講義。2年生がいないこともあり、5名の受講生。時間も短いこともあって、植物に興味があると言うことから、植物の生殖と自家不和合性の所まで。もう少し時間があればと。いずれ、植物の不思議な側面は理解してもらえたのではないかと。。。是非、普段の作物栽培で観察力を養成してみて下さい。

PS. 午後からの天候の晴れ間を見て、圃場の見学を。野菜、花卉、果樹など多様なものが栽培されてあり、その肥培管理力はこちらが及ぶものではなく、。。こうしたことも学んで、普段の研究に活かさないといけないのだなと。。。とても参考になりました。ありがとうございました。

PS. 午後からの天候の晴れ間を見て、圃場の見学を。野菜、花卉、果樹など多様なものが栽培されてあり、その肥培管理力はこちらが及ぶものではなく、。。こうしたことも学んで、普段の研究に活かさないといけないのだなと。。。とても参考になりました。ありがとうございました。

PS.のPS. 帰り際、倉橋校長先生から、現在の農業事情に関して、熱い提案を頂きました。何とか、そうしたことを先端サイエンスで解決して、愛媛、ひいては、日本の農業に貢献できればと思います。ありがとうございました。とても参考になりました。

PS.のPS. 帰り際、倉橋校長先生から、現在の農業事情に関して、熱い提案を頂きました。何とか、そうしたことを先端サイエンスで解決して、愛媛、ひいては、日本の農業に貢献できればと思います。ありがとうございました。とても参考になりました。 PS.のPS.のPS. 6/26(月), 18:20. 遅くなったのですが、愛媛県立西条農業高等学校からの帰り道。渡辺の小学校、中学校の11級先輩の方にお目かかる機会が。ご近所の懐かしい、渡辺の同級生の方をご存じであったり、何より、渡辺と同じ「育種学」を専攻されていたようで、学会などでもお目にかかった「一井先生」の助手時代をご存じとか。。。渡辺が学会でお目にかかった時は、教授だったように思いますので。世の中、狭いものだと。。。びっくりでした。これからもよろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS. 6/26(月), 18:20. 遅くなったのですが、愛媛県立西条農業高等学校からの帰り道。渡辺の小学校、中学校の11級先輩の方にお目かかる機会が。ご近所の懐かしい、渡辺の同級生の方をご存じであったり、何より、渡辺と同じ「育種学」を専攻されていたようで、学会などでもお目にかかった「一井先生」の助手時代をご存じとか。。。渡辺が学会でお目にかかった時は、教授だったように思いますので。世の中、狭いものだと。。。びっくりでした。これからもよろしくお願いいたします。

6/22(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義「大学教授からの進路選択アドバイス」

前日までの愛媛県内での出前講義が終わり、隣の香川県に。予讃線でつながっているわけですが、平成の大合併以前であれば、今治市、周桑郡三芳町、東予市、西条市、新居浜市、土居町、伊予三島市、川之江市で、観音寺市になったのが。いまは、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、観音寺市というパターンに。もちろん、特急列車の停車駅は変化がないのですが。 この4月からII期目のSSH実施校に採択された香川県立観音寺第一高等学校。今年度からの5年間も運営指導委員を賜りました。I期目を凌ぐようなすごい発展を楽しみにしております。その第1弾は、SSH実施校になる前の2010年から行っている「キャリア教育」の講義、今年で7年目に。簡単な履歴で自己紹介。もちろん、渡辺の研究内容を使っても。「愛媛・今治」ということを言わなくても理解してもらえる、お隣の県なので。昔は夏の甲子園の予選は愛媛県、香川県で北四国代表でしたので。今回もギリギリで訪問でしたので、失礼しました。慌てての講義のスタートで、カメラをお願いするのを失念していたり。。。

この4月からII期目のSSH実施校に採択された香川県立観音寺第一高等学校。今年度からの5年間も運営指導委員を賜りました。I期目を凌ぐようなすごい発展を楽しみにしております。その第1弾は、SSH実施校になる前の2010年から行っている「キャリア教育」の講義、今年で7年目に。簡単な履歴で自己紹介。もちろん、渡辺の研究内容を使っても。「愛媛・今治」ということを言わなくても理解してもらえる、お隣の県なので。昔は夏の甲子園の予選は愛媛県、香川県で北四国代表でしたので。今回もギリギリで訪問でしたので、失礼しました。慌てての講義のスタートで、カメラをお願いするのを失念していたり。。。 小学校時代の道草で色々な経験をしていて、いつもの「ツバキ」問題。ストライクで答えてくれるし、「缶蹴り」での戦略も理解、体験しているのは、感動でした。7年間の講義の中で一番よかったと思います。高校時代、その先も今の思いを緩めることなく、発展して下さい。また、渡辺が小学校の時に考えていた「科学者」。当時のテレビの影響。もちろん、今もその科学力が達成されてなくて。そんな渡辺の小学校の時の目標よりも、今なら、28連勝の藤井聡太八段の小学校の時の目標。ここに来るまでに読んだスポーツ新聞に、そのことが書かれてあって。。それを紹介。是非、読んでみてください。あらため。きっと、これからの人生の糧になると思いますので。

小学校時代の道草で色々な経験をしていて、いつもの「ツバキ」問題。ストライクで答えてくれるし、「缶蹴り」での戦略も理解、体験しているのは、感動でした。7年間の講義の中で一番よかったと思います。高校時代、その先も今の思いを緩めることなく、発展して下さい。また、渡辺が小学校の時に考えていた「科学者」。当時のテレビの影響。もちろん、今もその科学力が達成されてなくて。そんな渡辺の小学校の時の目標よりも、今なら、28連勝の藤井聡太八段の小学校の時の目標。ここに来るまでに読んだスポーツ新聞に、そのことが書かれてあって。。それを紹介。是非、読んでみてください。あらため。きっと、これからの人生の糧になると思いますので。

高校で学ぶことには、その先の基礎力として意味がある訳なので、大事にしてほしいと。まだ、大学で何を学ぶのか、大学までの師匠、友達などを大事にしてほしいと。きっと、どこかで一緒に仕事をするなど、お世話になるはずだからと。また、母国語である、日本語を大切にしてほしいと。また、情報収集力、座右の銘など。もちろん、最後はいつもの「組織論」。何とか、予定通りの発表時間で終わることができました。ほっとでした。バタバタでしたので。

高校で学ぶことには、その先の基礎力として意味がある訳なので、大事にしてほしいと。まだ、大学で何を学ぶのか、大学までの師匠、友達などを大事にしてほしいと。きっと、どこかで一緒に仕事をするなど、お世話になるはずだからと。また、母国語である、日本語を大切にしてほしいと。また、情報収集力、座右の銘など。もちろん、最後はいつもの「組織論」。何とか、予定通りの発表時間で終わることができました。ほっとでした。バタバタでしたので。

最後の質問の所は、20minあったのですが、それでも足りないくらいのたくさんの質問で。全部に答えられず、申し訳なかったです。その質問はたしか、「高校生として、今、何をすべきなのか、普段の学習だけでよいのか、他のことをしなくてよいのか」、「漠然とした夢しかなくて、何を学べばよいのか」、「組織論として考えるのはよいが、勧善懲悪なので、その組織論でよいのか」、「謎のコメが日本を狙うという番組の何が進路を決めるきっかけになったのか」、「高校3年生の時に、目指す学部が変わることに抵抗感というか、問題はないのか」くらいだったと思います。たくさんの質問を頂きました。いずれも興味深い質問で、こちらもがんばって、可能な限り回答しましたが、よかったでしょうか。いずれ、こちらにはとてもniceなdiscussion timeでした。

最後の質問の所は、20minあったのですが、それでも足りないくらいのたくさんの質問で。全部に答えられず、申し訳なかったです。その質問はたしか、「高校生として、今、何をすべきなのか、普段の学習だけでよいのか、他のことをしなくてよいのか」、「漠然とした夢しかなくて、何を学べばよいのか」、「組織論として考えるのはよいが、勧善懲悪なので、その組織論でよいのか」、「謎のコメが日本を狙うという番組の何が進路を決めるきっかけになったのか」、「高校3年生の時に、目指す学部が変わることに抵抗感というか、問題はないのか」くらいだったと思います。たくさんの質問を頂きました。いずれも興味深い質問で、こちらもがんばって、可能な限り回答しましたが、よかったでしょうか。いずれ、こちらにはとてもniceなdiscussion timeでした。

最後は、代表の方からのお礼の挨拶。とてもしっかりしていて、感動でした。最初にも書きましたが、これまで多くのこの類いの講義を行ってきましたが、よく考え、また、しっかりした経験、体験をしていて、それに基づいて行動できているのは、すばらしかったです。次年度以降の課題研究などの活動が楽しみになってきました。また、その時まで。

最後は、代表の方からのお礼の挨拶。とてもしっかりしていて、感動でした。最初にも書きましたが、これまで多くのこの類いの講義を行ってきましたが、よく考え、また、しっかりした経験、体験をしていて、それに基づいて行動できているのは、すばらしかったです。次年度以降の課題研究などの活動が楽しみになってきました。また、その時まで。

PS. 人生というか、普段の生活というか、色々なことが「下剋上」というのはあること。昨日のサッカー・天皇杯全日本選手権では、J1の4つのチームが下位のチームに「ジャイアントキリング」。。。その中に、いつも応援しているチームも。どの世界もうかうかできないと言うことかと。自分自身、そうならないように、気持ちを締めないと。。。

PS. 人生というか、普段の生活というか、色々なことが「下剋上」というのはあること。昨日のサッカー・天皇杯全日本選手権では、J1の4つのチームが下位のチームに「ジャイアントキリング」。。。その中に、いつも応援しているチームも。どの世界もうかうかできないと言うことかと。自分自身、そうならないように、気持ちを締めないと。。。

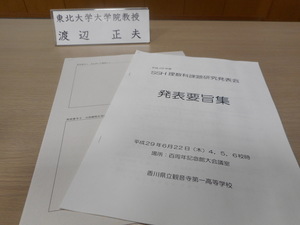

6/22(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会

午前の発表会に続いて、午後一のイベントが3年生による「SSH課題研究発表会」。10課題について、2月のポスター発表から、さらに進化した口頭発表であったのは、niceでした。発表課題も物理、化学、生物、地学、数学という多岐に及び、興味深いものでした。もちろん、もう少し工夫をしてもということもあれば、しっかりと質疑に対応できているグループも。 前回も書いたかも知れないですが、プロスポーツを数学で解析。おもしろい試みだなと。ただ、渡辺が応援しているチーム(プロ野球、Jリーグ)についてのコメントがあって。なるほどと言われる場面と。実際にそうではないなと思えることも。資金力のあるチーム、そうでないチームなど、それぞれの戦略、戦術があるはずで。。。その当たりをもう少し考えて解析できたら、おもしろいのでは。さらに、進化、深化して頂ければと。

前回も書いたかも知れないですが、プロスポーツを数学で解析。おもしろい試みだなと。ただ、渡辺が応援しているチーム(プロ野球、Jリーグ)についてのコメントがあって。なるほどと言われる場面と。実際にそうではないなと思えることも。資金力のあるチーム、そうでないチームなど、それぞれの戦略、戦術があるはずで。。。その当たりをもう少し考えて解析できたら、おもしろいのでは。さらに、進化、深化して頂ければと。

発表の最後のところで、講評をお願いされて。。。あらかじめのお願いがなくて、びっくりでしたが、国語力の充実など、これからの発展の方向性につながって頂ければ幸いです。ありがとうございました。 PS. 最後の講評のところで、教育センターの方から渡辺の質疑に対して、鋭い指摘が。。。サッカー日本代表の監督。いつのワールドカップの時、誰だったのか。明らかなミスでした。日々の勉強が重要だと。改めて反省でした。

PS. 最後の講評のところで、教育センターの方から渡辺の質疑に対して、鋭い指摘が。。。サッカー日本代表の監督。いつのワールドカップの時、誰だったのか。明らかなミスでした。日々の勉強が重要だと。改めて反省でした。

6/22(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH運営指導委員会

今週最後のイベントが「香川県立観音寺第一高等学校・SSH運営指導委員会」。II期目のSSH実施校となり、渡辺も6年目。先週も福島県立福島高等学校のSSH運営指導委員会。色々なSSH実施校に関係していることもあり、どの様な立ち位置でコメントするかというのは、いつも難しい問題だなと。。。

II期目からの大きな問題は、課題研究を学年全体での波及。結構、難しいことではないかと。どうやって、質の高い研究と広い研究をまさに、二律背反の事象をどう解決するのか。いつだったかも、宮城県仙台第三高等学校で講義をした内容だったような。。。また、母校への還元というか、多くの場合、大都市で卒業生は活躍しているわけで。その当たりの人材をどの様に活用するか。。。渡辺自身にも身につまされる問題で。 最後にJSTの主任調査員・鈴木様からコメント。全校体制という意味で、全教員で行い、全生徒で。というのが、トレンドというか、文科省の方針だと。。。評価方法も新しいものがあるとか。色々なことが参考になりました。渡辺が関わっているSSH実施校などに還元できるのではないかと。ありがとうございました。

最後にJSTの主任調査員・鈴木様からコメント。全校体制という意味で、全教員で行い、全生徒で。というのが、トレンドというか、文科省の方針だと。。。評価方法も新しいものがあるとか。色々なことが参考になりました。渡辺が関わっているSSH実施校などに還元できるのではないかと。ありがとうございました。

PS. 運営指導委員をされている香川大・工学部・長谷川先生。そういえば、1月に2週連続でテレビに登場。渡辺はテレビ出演がなくて。。。そんな機会があれば、改め、参考にしないと。。。

【アウトリーチ活動】6/11(日)~6/17(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(6/13,16, 17, 21, 23追記)

2017年6月13日 (火)

先週は北陸・石川に出前講義。小松、金沢もそうでしたが、天候不順で乾燥気味。仙台も同じように、晴れ、曇りの予想の中で、急な雨降りが。その様子は、亜熱帯、熱帯のシャワーのような感じ。この先、10日ほどの天候を見ても、曇り、晴れが続いているようで。。。空梅雨というのは、普段の生活にはありたいですが、この時期が田植えになる西日本であったり、いつもなら、この時期、低温気味で生長が制御されている東北のイネも生育ステージがはやくなるのは、よいことなのか、考えさせられます。できるだけ、平均的な雨降りになる「梅雨」であってほしいと。。そんな「梅雨」の晴れ間に「福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会」。今年度も昨年度に引き続き、運営指導委員長を仰せつかり、当日の議事進行も。できるだけのサポートをしたいと思いますので、今年度もよろしくお願いいたします。というか、今年度も、4月にキャリア教育とSSH開講式で講義をして以来でした。本来なら、その週の終わりに公開という設定なのですが、今週は、この福島出張の後、愛媛、香川に。。ということで、部分公開というか、順次公開と言うことで、お許しください。

6/13(火):平成29年度福島県立福島高等学校・第1回SSH運営指導委員会

福島県立福島高等学校のSSHは今年度からIII期目のスタート。II期目から切れ目なく、III期目がスタートしたのは、運営指導委員という「サポーター」側としては、ほっとできることであり、大事な任務の1つはこなせているのかなと。。。

会議の前半は、今年度の実施計画についての議論。計画の細かなことと言うよりも、概念論に近い部分。その中で議論になったのが、「完遂力」、「やる気」、「モチベーション維持」。何かを行うとき、なぜ、それを行うのか、それがどの方向に発展するなどという「意義の動機付け」をするのか。高校、大学、大学院、さらには、社会人としても大事なことだろうと。また、どうやって、自分のグループ、組織をまとめ、全体として、よい方向に推進させるのか。その議論の中で、「うちの会社の社風として。。。。」というようなことを語れる企業が、今の日本で少なくなったとか。。ものづくり日本を支えてきたものの1つだと思いますが。。大事なこととして。これを取り戻すことが、「ものづくり日本」を復活させるという点というか、科学力の向上に重要かと。。。 後半は、実際に実施するプログラムの内容の議論。どうやって、生徒が主体的に学ぶことにつなげていくことなのか。マニュアル通りにしかできない、言われたことしかできない、逆を言えば、やらさせ感でなくて、これが必要だからやるというようなこと。実際にこれを行動に移すのは、難しいことかも知れないですが。。。失敗から学ぶ、とても大事なこと。失敗を反省して、次に活かしていくのか。それから、今年度からの「全校体制での課題研究の実施」。多くのSSH実施校で、今までのような一部の生徒さんによる課題研究の実施でなく、生徒全員でやる、調べ物学習の領域をいかに脱出するか。。。どこのSSH実施校でも問題になるような。。。東北大で行っている「科学者の卵養成講座」の学校推薦枠のサポート体制も1つのideaだろうと。。。。グループ、班での活動をするとき、しっかりまとめ役というか、昔で言えば、クラスの委員長のような。そんなのをうまく復活させれば。。。というideaも。。。あまり書くと。企業秘密の部分もあるので。このあたりで。。。

後半は、実際に実施するプログラムの内容の議論。どうやって、生徒が主体的に学ぶことにつなげていくことなのか。マニュアル通りにしかできない、言われたことしかできない、逆を言えば、やらさせ感でなくて、これが必要だからやるというようなこと。実際にこれを行動に移すのは、難しいことかも知れないですが。。。失敗から学ぶ、とても大事なこと。失敗を反省して、次に活かしていくのか。それから、今年度からの「全校体制での課題研究の実施」。多くのSSH実施校で、今までのような一部の生徒さんによる課題研究の実施でなく、生徒全員でやる、調べ物学習の領域をいかに脱出するか。。。どこのSSH実施校でも問題になるような。。。東北大で行っている「科学者の卵養成講座」の学校推薦枠のサポート体制も1つのideaだろうと。。。。グループ、班での活動をするとき、しっかりまとめ役というか、昔で言えば、クラスの委員長のような。そんなのをうまく復活させれば。。。というideaも。。。あまり書くと。企業秘密の部分もあるので。このあたりで。。。

ということで、今回の運営指導委員会でお世話になりました、校長先生、教頭先生、県教委の先生方、細谷先生、高橋先生をはじめとする多くの方々にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今年度が第III期目の1年目。よいスタートを切って、5年間のプログラムがよい方向になるように、これまで以上にコラボできれば幸いです。よろしくお願いいたします。 PS. 終わったあと、数人の先生方と細かな打合せを。3月に発表会があると言うことで、それにも是非、参加と言うことで、楽しみにしておりますので。もちろん、12月のイベントにも。よろしくお願いいたします。

PS. 終わったあと、数人の先生方と細かな打合せを。3月に発表会があると言うことで、それにも是非、参加と言うことで、楽しみにしておりますので。もちろん、12月のイベントにも。よろしくお願いいたします。

PS.のPS. 去年、岩手大・農学部・名誉教授の鈴木先生から「天蚕」の受精卵を頂き、研究室でも飼育を。。。研究室ではうまくいかなかったのですが、福島県立福島高等学校は、成虫まで。。。今年も、岩手大・農学部の鈴木先生にお願いしているのですが。。。もう少しではないかと。。。。その会話の中で、天蚕に限らず、鱗翅目が蛹から脱皮するとき、どの様な条件が必要かと言うことを細かく見ておられ、へーーーということに気がついておられたのは、感動でした。セミの羽化は、こちらも観察したことあるのですが、チョウ、ガとなると、ほとんどないので。。いずれ、観察眼を持つことの大切さを実感できたのでした。ありがとうございました。

6/15(木):今治市立常盤小学校「花の不思議な世界」(2017年度ふるさと出前授業-1)

今年も渡辺のふるさと「今治」での「ふるさと出前授業」がスタート。このところ、テレビをつけても、新聞でも「愛媛県・今治」という言葉が。。。おまけに関係しているが、渡辺の仕事というか、何というか、そうしたことを統括している省庁関連。。。「怪文書」ということがずいぶん使われて。。。ふるさと「今治」が「独り歩き」をしていたのか。。。いずれ、今、とてもホットな街であることは、間違いなくて。。。そんなで、このHPの記事を書いている時間に「藤井四段、26連勝」。第76期順位戦のC級2組1回戦で勝ちの結果。。。青天井とは、このようなことなのか。。。というか、このことにあやかり、こちらもがんばらないと。続ける事は、何でもよいことなので。

おまけに、愛媛も「空梅雨」ではないかと思う快晴。昨年度までは、今治市立吹揚小学校・高橋典子校長先生が統括頂いていましたが、今年度は今治市立吉海小学校・村上尚宣校長先生が引き継いで頂き、本来なら、始める前に打合せをと思っていたのですが、うまく時間が取れず、申し訳ありません。。。ただ、来週には講義で伺うことから、その時に、秋に向けての実施校のことなどを打ち合わせできればと思います。よろしくお願いいたします。

今年度の最初は、今治市立常盤小学校。このふるさと出前授業が始まるきっかけとなった小学校。ここでは、毎年「花の不思議な世界」。リンゴをモデルとした、受粉、自家不和合性等の講義。渡辺が「植物遺伝学、植物育種学」を研究しようとなったきっかけ。それが「ハイブリッドライス」。というような、自己紹介のあと、花の名前のクイズ。よく考えて、チャレンジングに発表してくれました。こちらで1つの花の答えを忘れていて。。。途中の休み時間に、とある児童の方から。。。失敗でした。反省。。。

今年度の最初は、今治市立常盤小学校。このふるさと出前授業が始まるきっかけとなった小学校。ここでは、毎年「花の不思議な世界」。リンゴをモデルとした、受粉、自家不和合性等の講義。渡辺が「植物遺伝学、植物育種学」を研究しようとなったきっかけ。それが「ハイブリッドライス」。というような、自己紹介のあと、花の名前のクイズ。よく考えて、チャレンジングに発表してくれました。こちらで1つの花の答えを忘れていて。。。途中の休み時間に、とある児童の方から。。。失敗でした。反省。。。

雌しべの先端を拡大した電子顕微鏡写真を見ながら、花粉に模様がある理由を。ここでも、よく考えていました。そのあと、花粉が吸水したり、花粉管伸長をする様子の動画。雌しべと花粉がコミュニケーションをしているいうのは、不思議な世界のようでした。さらに「自家不和合性」、「遺伝的多様性」ということも、。。ただ、ここまでのいずれの発言もこれまでの経験などに基づいたものが多く、そうした体験を続けること、大事にして下さい。

雌しべの先端を拡大した電子顕微鏡写真を見ながら、花粉に模様がある理由を。ここでも、よく考えていました。そのあと、花粉が吸水したり、花粉管伸長をする様子の動画。雌しべと花粉がコミュニケーションをしているいうのは、不思議な世界のようでした。さらに「自家不和合性」、「遺伝的多様性」ということも、。。ただ、ここまでのいずれの発言もこれまでの経験などに基づいたものが多く、そうした体験を続けること、大事にして下さい。

リンゴの種類も覚えてくれたでしょうか。「ミカン、柑橘」名前はたくさん知っていました。それと同じというのは難しいにしても、少しずつでも。たくさん、ありますので、品種が。。。最後のところは、リンゴの果実とリンゴの花の関連付け。普段、リンゴをおいているのと逆さま。。。リンゴの時期には少し早いので、秋のリンゴの時期になったら、改めて、おうちの方々と観察してみて下さい。きっと不思議を理解できると思いますので。最後の最後は、世界に向けて情報発信。今年もクラスごとに。これからも周りの自然をたくさん観察して下さいねと。

リンゴの種類も覚えてくれたでしょうか。「ミカン、柑橘」名前はたくさん知っていました。それと同じというのは難しいにしても、少しずつでも。たくさん、ありますので、品種が。。。最後のところは、リンゴの果実とリンゴの花の関連付け。普段、リンゴをおいているのと逆さま。。。リンゴの時期には少し早いので、秋のリンゴの時期になったら、改めて、おうちの方々と観察してみて下さい。きっと不思議を理解できると思いますので。最後の最後は、世界に向けて情報発信。今年もクラスごとに。これからも周りの自然をたくさん観察して下さいねと。

講義の前後には、渡部校長先生と昨今の教育事情について、ずいぶん話す時間を頂きました。植物を利用した取り組み、これからの教育のあり方など、渡辺自身のアウトリーチ活動を展開する上で、参考になることをたくさん頂きました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

講義の前後には、渡部校長先生と昨今の教育事情について、ずいぶん話す時間を頂きました。植物を利用した取り組み、これからの教育のあり方など、渡辺自身のアウトリーチ活動を展開する上で、参考になることをたくさん頂きました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

PS. この記事を書き終えたのは、金曜と土曜の境目。あれこれとあって、ずいぶん、遅くなっています。昨日のうちに、常盤小学校のHPに、渡辺の記事がuploadされていて。恐れ入ります。こちらかもお礼と一緒にお知らせをしないと。。。

PS. この記事を書き終えたのは、金曜と土曜の境目。あれこれとあって、ずいぶん、遅くなっています。昨日のうちに、常盤小学校のHPに、渡辺の記事がuploadされていて。恐れ入ります。こちらかもお礼と一緒にお知らせをしないと。。。

6/16(金):今治市立国分小学校「キャベツとブロッコリー」(2017年度ふるさと出前授業-2)

前日から始まった「ふるさと出前授業」。2日目の午前は、今治市立国分小学校。昭和56年の4月に開校と。渡辺が小学生だったとき、桜井小学校の児童数が800だったか、1,000だったか。そんな状況だったので、新しい小学校をという話が出ていたのを思い出します。全国的少子化の波は、この小学校にも。今年の5, 6年生は1クラスずつ。6年生は昨年度からの受講。昨年度は「花の不思議な世界」。その内容も覚えてくれていて。

今年度は「キャベツとブロッコリー」。渡辺の自己紹介では、先に書いたように広い意味で、皆さんの先輩になると。最初に「植物の形」の復習。発芽して、生長、花芽形成、受精を、小学校の理科で学んだ内容に合わせて。最近は低学年で「トマト」を栽培しているので、それをモデルに。さらに、キャベツ、ブロッコリーでは。キャベツ、ブロッコリーの生長を観察しているという方も。では、キャベツとブロッコリーは、元々同じ種(しゅ)。なので、交雑ができるわけで、両方の遺伝子を持った新しい植物を考えて、「とりのこ用紙」に書いてもらうグループ作業に。

今年度は「キャベツとブロッコリー」。渡辺の自己紹介では、先に書いたように広い意味で、皆さんの先輩になると。最初に「植物の形」の復習。発芽して、生長、花芽形成、受精を、小学校の理科で学んだ内容に合わせて。最近は低学年で「トマト」を栽培しているので、それをモデルに。さらに、キャベツ、ブロッコリーでは。キャベツ、ブロッコリーの生長を観察しているという方も。では、キャベツとブロッコリーは、元々同じ種(しゅ)。なので、交雑ができるわけで、両方の遺伝子を持った新しい植物を考えて、「とりのこ用紙」に書いてもらうグループ作業に。

5, 6年生と言うことは、それぞれの学年がそれぞれを意識始めている頃。相互に競い合いながら。ギリギリまでがんばり、目標の時間までに完成。そのあとは、続いて、グループごとに発表と質疑応答。ほとんどのグループは班の中で、きちんとまとまっていましたが、一部、うまく協調できてないところも。この発表したことを機会に、しっかりまとまって下さい。もちろん、質疑も学年を超えて。大事なことです。大人になると、1年違いは、ほとんどいっしょですから。

5, 6年生と言うことは、それぞれの学年がそれぞれを意識始めている頃。相互に競い合いながら。ギリギリまでがんばり、目標の時間までに完成。そのあとは、続いて、グループごとに発表と質疑応答。ほとんどのグループは班の中で、きちんとまとまっていましたが、一部、うまく協調できてないところも。この発表したことを機会に、しっかりまとまって下さい。もちろん、質疑も学年を超えて。大事なことです。大人になると、1年違いは、ほとんどいっしょですから。

最後は謎解き。植物の形態のルールを守れていたか。そうでないか。また、キャベツがどの様に咲くのか、ちょうど、切ったキャベツの先端に花芽ができそうになっていて。そんなのも観察してもらえたのは、よかったのでは。もちろん、最後は世界に向けて情報発信。5年生は来年は6年生としてお目にかかりましょう。

最後は謎解き。植物の形態のルールを守れていたか。そうでないか。また、キャベツがどの様に咲くのか、ちょうど、切ったキャベツの先端に花芽ができそうになっていて。そんなのも観察してもらえたのは、よかったのでは。もちろん、最後は世界に向けて情報発信。5年生は来年は6年生としてお目にかかりましょう。

国分小学校まで移動でお世話になったのが、別府校長先生。渡辺の小中高の先輩。5級上の。5級上というのは、渡辺が桜井小学校へ通い始めたときの6年生に当たる方。集団登校で、先頭で毎日、学校まで歩いて頂いた世代。住んでいたところが違うので、渡辺がお世話になっていた先輩とは違いますが、よく存じ上げていて。世の中の狭さを感じたのでした。午後からは、今治自然科学教室関係でゆっくりお話できなかったですが、また、自然科学教室でお世話になることがあれば、幸いです。

国分小学校まで移動でお世話になったのが、別府校長先生。渡辺の小中高の先輩。5級上の。5級上というのは、渡辺が桜井小学校へ通い始めたときの6年生に当たる方。集団登校で、先頭で毎日、学校まで歩いて頂いた世代。住んでいたところが違うので、渡辺がお世話になっていた先輩とは違いますが、よく存じ上げていて。世の中の狭さを感じたのでした。午後からは、今治自然科学教室関係でゆっくりお話できなかったですが、また、自然科学教室でお世話になることがあれば、幸いです。 PS. 今年も「うしお」の掲示が。渡辺が子供の頃も、俳句とか、作文など。文章力を養成するという意味では、大事なことだと思いますので、これからも今治自然科学教室同様に、継続してほしいなと。

PS. 今年も「うしお」の掲示が。渡辺が子供の頃も、俳句とか、作文など。文章力を養成するという意味では、大事なことだと思いますので、これからも今治自然科学教室同様に、継続してほしいなと。 PS.のPS. 渡辺が記事を書いているのは、土曜日。あれこれと他案件もあって。。。国分小学校のHPに渡辺の記事がuploadされていたのは、金曜日のうちに。ありがとうございました。こちらのHPもそちらのHPでlink頂ければ、幸いです。

PS.のPS. 渡辺が記事を書いているのは、土曜日。あれこれと他案件もあって。。。国分小学校のHPに渡辺の記事がuploadされていたのは、金曜日のうちに。ありがとうございました。こちらのHPもそちらのHPでlink頂ければ、幸いです。

PS.のPS.のPS. 6/23(金), 8:40. 国分小学校のHPに記事が掲載されていましたが、その中に、渡辺の記事へのlinkの追加を頂きました。ありがとうございました。ずいぶん、前にlinkを入れてもらっていたのですが、こちらの時間がなくて、書くことができておらず、失礼しました。時間の許す方、ご覧頂ければ、幸いです。また、国分小学校校区に住んでおられる方から、渡辺の講義を聴いた児童の方とお話され、「おもしろかった、たのしかった」ということを言われていたということを伺いました。ありがとうございました。こちらもよい励みになります。

6/16(金):今治市立桜井小学校「キャベツとブロッコリー」(2017年度ふるさと出前授業-3)

午前の国分小学校に続いては、渡辺の母校である「今治市立桜井小学校」。何度目になるか、正確に覚えてないのですが、やっぱりほっとします。司会をされていた日浅教頭先生から、受講生である6年生の先輩だと。今も変化してない「ユーカリ」の木、校歌、あと制服も。何ともいえない懐かしさです。あと、きっと、登下校の様子も変わってないのだろうと。今も集団登校と言うことですので。先輩方から色々なことを学んでいるのだろうと。そんなことをはじめに話していると少し時間をとってしまい。そのあと、植物の形態のルールを復習。トマトを例にして。それ以外に、どんな植物があるか。

さらに、キャベツ、ブロッコリーの生長もこちらでの写真を参考に。ちゃんと、ブロッコリー、キャベツの開花の様子まで観察している方も。そうした方には、その場では内緒で。。。で、キャベツ、ブロッコリーの遺伝子を混ぜた植物はどんなのか。もちろん、植物の形態のルールは守られているはずで。それをグループで考えて、とりのこ用紙に書いて、発表、議論。午前の国分小学校と同じパターン。

さらに、キャベツ、ブロッコリーの生長もこちらでの写真を参考に。ちゃんと、ブロッコリー、キャベツの開花の様子まで観察している方も。そうした方には、その場では内緒で。。。で、キャベツ、ブロッコリーの遺伝子を混ぜた植物はどんなのか。もちろん、植物の形態のルールは守られているはずで。それをグループで考えて、とりのこ用紙に書いて、発表、議論。午前の国分小学校と同じパターン。

時間制限の中で、比較的早くできるグループもあれば、ギリギリになって、一気に追い込み。色々なパターンがありました。ただ、しっかり班ごとに議論ができていたのはよいことで。もちろん、そうでないところもあって、そんなところでは、しっかりまとめることの大切さを。

時間制限の中で、比較的早くできるグループもあれば、ギリギリになって、一気に追い込み。色々なパターンがありました。ただ、しっかり班ごとに議論ができていたのはよいことで。もちろん、そうでないところもあって、そんなところでは、しっかりまとめることの大切さを。

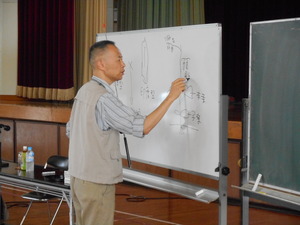

そのあとは、2つのホワイトボードを使って、プレゼン、議論。最初、2つ目くらいの班の発表では、質疑が盛り上がらなかったですが、あとになるにつれて、しっかり盛り上げってきて。一部、これはちょっと違うのではと言うところを、こちらからではなくて、児童の皆さんからの質問で鋭く。さすが、渡辺の後輩たち。

そのあとは、2つのホワイトボードを使って、プレゼン、議論。最初、2つ目くらいの班の発表では、質疑が盛り上がらなかったですが、あとになるにつれて、しっかり盛り上げってきて。一部、これはちょっと違うのではと言うところを、こちらからではなくて、児童の皆さんからの質問で鋭く。さすが、渡辺の後輩たち。

プレゼンが終わったところで、答えというか、解説。ここはよい。そうでないところもあるのは、しっかり、形態のルールを復習しましょうと。そのあと、渡辺が6年生の時の卒業文集に担任だった白石先生が書いてくれたことば「あきらめるな!! 何時間かかろうと、何日かかろうと、粘り強く、絶対にあきらめるな」というのを紹介。そのあと、代表の児童の方から、今日の講義についてのお礼の言葉。とても素晴らしかったです。これからもがんばって下さい。最後の最後は、世界に向けて情報発信。

プレゼンが終わったところで、答えというか、解説。ここはよい。そうでないところもあるのは、しっかり、形態のルールを復習しましょうと。そのあと、渡辺が6年生の時の卒業文集に担任だった白石先生が書いてくれたことば「あきらめるな!! 何時間かかろうと、何日かかろうと、粘り強く、絶対にあきらめるな」というのを紹介。そのあと、代表の児童の方から、今日の講義についてのお礼の言葉。とても素晴らしかったです。これからもがんばって下さい。最後の最後は、世界に向けて情報発信。

講義が終わったあと、奥村校長先生、日浅教頭先生と桜井地区の歴史など、興味深い議論の時間を頂きました。奥村校長先生も渡辺の小中高の先輩。これからも桜井小学校、国分小学校がさらに発展することを祈りながら。ありがとうございました。

講義が終わったあと、奥村校長先生、日浅教頭先生と桜井地区の歴史など、興味深い議論の時間を頂きました。奥村校長先生も渡辺の小中高の先輩。これからも桜井小学校、国分小学校がさらに発展することを祈りながら。ありがとうございました。 PS. 今年度から、愛媛大・教育・隅田先生が代表をされる科研費に分担者で参画中。アウトリーチ活動により刺激を受ける児童、生徒の皆さんのその後への影響というか、そうしたことを考えること。忙しい中、隅田先生が渡辺の出前講義を見学にいらして、色々な工夫に対して、お褒めの言葉を頂いたのは、ありがたいことでした。ありがとうございました。4年間でより高い成果を上げたいと思いますので。よろしくお願いいたします。

PS. 今年度から、愛媛大・教育・隅田先生が代表をされる科研費に分担者で参画中。アウトリーチ活動により刺激を受ける児童、生徒の皆さんのその後への影響というか、そうしたことを考えること。忙しい中、隅田先生が渡辺の出前講義を見学にいらして、色々な工夫に対して、お褒めの言葉を頂いたのは、ありがたいことでした。ありがとうございました。4年間でより高い成果を上げたいと思いますので。よろしくお願いいたします。

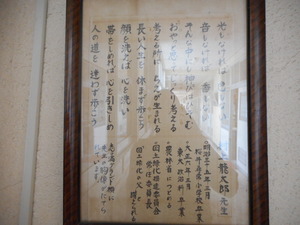

PS.のPS. 以前も紹介したのか、初めてなのか覚えてないのですが、明治時代の卒業生の中に農林省に勤務され「国土緑化の父」という方が。「光もなければ 色もない 音もなければ 香もない そんな中にも 伸びはひそむ おやっと思って じっくり考える 考える所に ちえが生まれる 長い人生を 休まず歩こう 顔を洗えば 心を洗い 帯をしめれば 心も引きしめ 人の道を 迷わず歩こう」。。感動の言葉であった。偉大な先輩に近づけるように、がんばらないと。いつもは、校庭のユーカリ、校歌などの写真を掲載するのですが、今回は、こんなものを発見と言うことで。

PS.のPS. 以前も紹介したのか、初めてなのか覚えてないのですが、明治時代の卒業生の中に農林省に勤務され「国土緑化の父」という方が。「光もなければ 色もない 音もなければ 香もない そんな中にも 伸びはひそむ おやっと思って じっくり考える 考える所に ちえが生まれる 長い人生を 休まず歩こう 顔を洗えば 心を洗い 帯をしめれば 心も引きしめ 人の道を 迷わず歩こう」。。感動の言葉であった。偉大な先輩に近づけるように、がんばらないと。いつもは、校庭のユーカリ、校歌などの写真を掲載するのですが、今回は、こんなものを発見と言うことで。

わたなべしるす

PS. この記事を書きかけているのは、土曜日。完成はきっと日曜日。土曜日には「藤井聡太四段が27連勝」、対戦相手は愛媛県松山市の出身の方とか。。。

PS.のPS. 6/21(水), 10:10. 遅くなったのですが、桜井小学校のHPに渡辺の記事を発見。担当頂いた日浅教頭先生からmailを頂いており、土日の週末であげて頂いたのですが、こちらが対応できず。。。ありがとうございました。こちらのHPへのlinkも。是非、読んでみて頂ければ、ありがたいです。

【アウトリーチ活動】6/4(日)~6/10(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(6/10, 11追記)

2017年6月10日 (土)

この週の後半は天候が不安定で。今回の出張中も雨が降ったり、晴れると暑くなったり。。。6月も不安定な天気なのか。。。関東当たりまでは梅雨入りしたようですが、東北は来週になるのでしょうか。世の中では、プロ野球の交流戦、サッカー日本代表のW杯予選。など、来週にかけても忙しくなりそうで。土曜日の石川県立金沢泉丘高等学校で話題にした、将棋の藤井聡太四段が24連勝と、と思ったら、25連勝に。。。。どこまで記録が伸びるのか。。いずれ、若い者に負けないように、。。。そう思わせてくれることが多かった今週だったような。。

6/9(金):小松市立芦城小学校・特別講義「ヘチマとそのなかまたち--実は、たくさんの仲間がいます--」

春の北陸遠征は、小松市内の小学校から。朝一の出前講義は芦城小へ。ここの小学校は「ヘチマ」を教材にして学習する「ウリ科の仲間」の講義。いつものようにwelcome boardがお迎えをしてくれ、最初に校長先生とお話の時間を頂き、ありがたいことでした。とても貴重な情報交換の場でもありますので。

4年生のこの時期であれば、ヘチマの播種を終えたところくらい。ただ、3年生までに、花壇の観察をしていた子供たちには、観察をしていたのでは。観察することは大事ですからと。で、講義では、ウリ科のキュウリ、ゴーヤ、カボチャ、スイカ、メロンの果実、種子、子葉、雌花などを写真で見て、それぞれから考えてもらうスタイル。ウリ科の雌しべは3つの心皮からできているので、その様子を理解するには、スイカ、メロンなどを横に切ると分かるのですが、高価なこともあって、キュウリ、ゴーヤ、ズッキーニを用意頂き、実際に横断面を観察。ズッキーニは形態はキュウリに近く見えますが、実際にはカボチャに近いというのは、驚きだったようです。

4年生のこの時期であれば、ヘチマの播種を終えたところくらい。ただ、3年生までに、花壇の観察をしていた子供たちには、観察をしていたのでは。観察することは大事ですからと。で、講義では、ウリ科のキュウリ、ゴーヤ、カボチャ、スイカ、メロンの果実、種子、子葉、雌花などを写真で見て、それぞれから考えてもらうスタイル。ウリ科の雌しべは3つの心皮からできているので、その様子を理解するには、スイカ、メロンなどを横に切ると分かるのですが、高価なこともあって、キュウリ、ゴーヤ、ズッキーニを用意頂き、実際に横断面を観察。ズッキーニは形態はキュウリに近く見えますが、実際にはカボチャに近いというのは、驚きだったようです。

種子、子葉がよく似ていると言うことは驚きだったようですが、この出前講義をセッティング頂いた、元・小松高校・寺岸先生がゴーヤ、カボチャの幼苗を準備されて、それを使わせてもらったので、子葉の大きさの違いは実感として分かったのではないかと。これからの暑さが続けば、少し植え替えには遅いかも知れないですが、十分に苗が育つと思いますので。写真での学習だけでなくて、実物での学習をしてほしいなと。

種子、子葉がよく似ていると言うことは驚きだったようですが、この出前講義をセッティング頂いた、元・小松高校・寺岸先生がゴーヤ、カボチャの幼苗を準備されて、それを使わせてもらったので、子葉の大きさの違いは実感として分かったのではないかと。これからの暑さが続けば、少し植え替えには遅いかも知れないですが、十分に苗が育つと思いますので。写真での学習だけでなくて、実物での学習をしてほしいなと。

最後になりましたが、波佐尾校長先生、北村先生、4年生の担任の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、波佐尾校長先生、北村先生、4年生の担任の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

6/9(金):小松市立安宅小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」

芦城小の後は、海沿いというか、小松空港、小松基地の近くの安宅小学校。歴史に出てくる「安宅の関」で有名なところ。昨年は、安宅の関を訪問したのですが、今回は時間の関係で直接、学校へ。学校の玄関先には、welcome boardがあるとともに、川北町立橘小学校、加賀市立錦城東小学校でお世話になった東頭先生、中海小学校でお世話になった三星先生が。人のつながりはありがたいことです。校長先生は出張のようでしたが、開始まで教頭先生とお話を。こちらが石川県内に出前講義で来たとき、こちらの姿を見ておられたと。。。世の中、狭くて。。。常にきちんとしてないといけないなと。。。そんなことを感じた一瞬でした。

昨年に続いて、「キャベツとブロッコリー」。昨年も担当して頂いた先生もいらっしゃり、スムーズに。最初は、トマトをモデルに植物の形態の復習。種子が何のためにあるのか。子孫であり、それを食すというのは、。。どんなことなのか。殺◎罪にならないのか。。。もちろん、立場を入れ替えればと言うことですが。。。実際に用意をしてもらったキャベツ、ブロッコリーの横断面を見ながら、茎、葉、蕾など。

昨年に続いて、「キャベツとブロッコリー」。昨年も担当して頂いた先生もいらっしゃり、スムーズに。最初は、トマトをモデルに植物の形態の復習。種子が何のためにあるのか。子孫であり、それを食すというのは、。。どんなことなのか。殺◎罪にならないのか。。。もちろん、立場を入れ替えればと言うことですが。。。実際に用意をしてもらったキャベツ、ブロッコリーの横断面を見ながら、茎、葉、蕾など。

では、キャベツとブロッコリーは、同種なので、交雑が可能。その交雑した植物はどんな形をしているのか。グループごとに考えて、模造紙に書いてもらうわけです。書く時間は、25min。早めにできるところもあれば、時間ギリギリでというところも。いつもなら、延長するときもあるのですが、担当の先生から、できないで、それを見せて、そこから考えてもらうのも大事と。。。とても素晴らしい言葉で、こちらも安易に延長してはいけないのだと、反省しきりでした。

では、キャベツとブロッコリーは、同種なので、交雑が可能。その交雑した植物はどんな形をしているのか。グループごとに考えて、模造紙に書いてもらうわけです。書く時間は、25min。早めにできるところもあれば、時間ギリギリでというところも。いつもなら、延長するときもあるのですが、担当の先生から、できないで、それを見せて、そこから考えてもらうのも大事と。。。とても素晴らしい言葉で、こちらも安易に延長してはいけないのだと、反省しきりでした。

プレゼンをして、他のグループからシビアな質問を。相談をしながら、その質問への回答をしたり。こうした機会ははじめでだったかも知れないですが、物事を考える、しゃべる機会ができたのでは。で、最後は、渡辺から謎解き。両親の中間型になると思われがちですが、両親のどちらかに似ていると言うこともあるわけで。動物、人間などでも。。。植物学の形態のルールを守ること、それをベースに普段から観察することを大事にしてほしいと。。。

プレゼンをして、他のグループからシビアな質問を。相談をしながら、その質問への回答をしたり。こうした機会ははじめでだったかも知れないですが、物事を考える、しゃべる機会ができたのでは。で、最後は、渡辺から謎解き。両親の中間型になると思われがちですが、両親のどちらかに似ていると言うこともあるわけで。動物、人間などでも。。。植物学の形態のルールを守ること、それをベースに普段から観察することを大事にしてほしいと。。。 最後になりましたが、教頭先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、教頭先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

6/9(金):小松市立中海小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」

午後からは、中海小学校へ。写真にうまく写っているか、遠くに白山が。肉眼では見えるのですが、写真にすると。。。これを見ると、人間の眼がどれだけよくできているか、実感できるわけです。小松市内の小学校では、一番古くからお邪魔しているところ。講義を受けるその学年の児童の皆さんが、welcome boardを。ありがたいことです。

最初に、渡辺の自己紹介。四国・愛媛、東北・仙台、いずれも遠くの場所なのかも知れないですが、大人になったら、是非、いってみてほしいなと。昼前の安宅小学校に続いて、「キャベツとブロッコリー」。最初は、トマトで形態の復習。他に、似ている植物はないかなと。自然豊かなところもあって、たくさんの作物の例が。また、ここでも、種子を食べると言うことは、。。。という話も。何より、この小学校のすごいのは、実際に畑にあったキャベツを自分たちで解剖していたところ。キャベツの根っこを実際に見たことがあるという小学生は少ないような。また、ブロッコリーの食べているところは「つぼみ」。では、この2つの遺伝子を持つ、新しい植物の形は、どうなるのか。

最初に、渡辺の自己紹介。四国・愛媛、東北・仙台、いずれも遠くの場所なのかも知れないですが、大人になったら、是非、いってみてほしいなと。昼前の安宅小学校に続いて、「キャベツとブロッコリー」。最初は、トマトで形態の復習。他に、似ている植物はないかなと。自然豊かなところもあって、たくさんの作物の例が。また、ここでも、種子を食べると言うことは、。。。という話も。何より、この小学校のすごいのは、実際に畑にあったキャベツを自分たちで解剖していたところ。キャベツの根っこを実際に見たことがあるという小学生は少ないような。また、ブロッコリーの食べているところは「つぼみ」。では、この2つの遺伝子を持つ、新しい植物の形は、どうなるのか。

6つのグループに分かれて、少人数なので、それぞれが役割を持って、模造紙に書くことができるのもよいところ。小さな学校のよいところで。実際に、キャベツ、ブロッコリーを解剖して、考えたものを実際に作ってみる班も。niceでした。多くの小学校では、数多くの色マジックを使うところ、ここでは、2色のマジックで。その2色をそれぞれ、キャベツ由来、ブロッコリー由来のものとして、書き分けている班が。これにはこちらが感動ものでした。数多くの小学校でこの講義をしてきましたが、こうした工夫をした児童の皆さんを見たのは初めて。普段の先生方の工夫であったり、子供たちの発想を大事にするからであろうと、ふと、そんなことを。

6つのグループに分かれて、少人数なので、それぞれが役割を持って、模造紙に書くことができるのもよいところ。小さな学校のよいところで。実際に、キャベツ、ブロッコリーを解剖して、考えたものを実際に作ってみる班も。niceでした。多くの小学校では、数多くの色マジックを使うところ、ここでは、2色のマジックで。その2色をそれぞれ、キャベツ由来、ブロッコリー由来のものとして、書き分けている班が。これにはこちらが感動ものでした。数多くの小学校でこの講義をしてきましたが、こうした工夫をした児童の皆さんを見たのは初めて。普段の先生方の工夫であったり、子供たちの発想を大事にするからであろうと、ふと、そんなことを。

できたグループから練習をして、もちろん、時間内にどのグループも書き上げて。6つのグループというのは、プレゼン、質疑にはniceな数で。ゆっくり質疑の時間も取れましたし。6つのグループのうち、1つだけ、もう少し植物の形態のルールを覚えようねと言うところがありましたが、それ以外はすばらしい発想というか、不断の自然の中で、色々なものを見てきているのだなと。また、担任の角谷先生からも、子供たちによく頑張りましたというお褒めの言葉が。こちらも講義をしてよかったなと。

できたグループから練習をして、もちろん、時間内にどのグループも書き上げて。6つのグループというのは、プレゼン、質疑にはniceな数で。ゆっくり質疑の時間も取れましたし。6つのグループのうち、1つだけ、もう少し植物の形態のルールを覚えようねと言うところがありましたが、それ以外はすばらしい発想というか、不断の自然の中で、色々なものを見てきているのだなと。また、担任の角谷先生からも、子供たちによく頑張りましたというお褒めの言葉が。こちらも講義をしてよかったなと。

この小学校だけでした。忘れなかったのは。全体の集合写真。世界に向けて、情報発信。講義を始める前に、集合写真のことを担任の先生にお願いしていたから。。。だんだん、年とを取って、きちんと準備をしないといけないと。。。最後になりましたが、山口校長先生、担任の角谷先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

この小学校だけでした。忘れなかったのは。全体の集合写真。世界に向けて、情報発信。講義を始める前に、集合写真のことを担任の先生にお願いしていたから。。。だんだん、年とを取って、きちんと準備をしないといけないと。。。最後になりましたが、山口校長先生、担任の角谷先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

講義の前に、少しの時間、校長先生と校庭で栽培されている野菜のことについて。自然豊かなところだけあり、学区内の方だと思いますが、野菜の管理のお手伝いをして下さっていると。スイカ、トウモロコシ、ナスなど、10種類近い野菜が、きれいに管理されていて。そうしたものを見ることができることができる素晴らしさと、例えば、管理が行き届かないと、だめになってしまう。つまり、どの子供たちのアサガオもきれいに花を咲かせてあげたい。でも、水やりを上手でないと、うまくいかない。そのうまくいかないことも1つの経験として大事なことではないかと。。。展開ゼミをやっていて、文系理系関係なく、子供時代にそうした成功、失敗を経験していたら、。。ふと、そんなことを。教育の難しさを改めて、感じた瞬間でした。とてもniceな時間でした。ありがとうございました。

講義の前に、少しの時間、校長先生と校庭で栽培されている野菜のことについて。自然豊かなところだけあり、学区内の方だと思いますが、野菜の管理のお手伝いをして下さっていると。スイカ、トウモロコシ、ナスなど、10種類近い野菜が、きれいに管理されていて。そうしたものを見ることができることができる素晴らしさと、例えば、管理が行き届かないと、だめになってしまう。つまり、どの子供たちのアサガオもきれいに花を咲かせてあげたい。でも、水やりを上手でないと、うまくいかない。そのうまくいかないことも1つの経験として大事なことではないかと。。。展開ゼミをやっていて、文系理系関係なく、子供時代にそうした成功、失敗を経験していたら、。。ふと、そんなことを。教育の難しさを改めて、感じた瞬間でした。とてもniceな時間でした。ありがとうございました。

6/10(土):石川県立金沢泉丘高等学校・SSH特別講義「農学・生命科学入門」

前日が小松市内で3つの小学校へ。この日は、石川県立金沢泉丘高等学校へ。今年で6年目。そういえば、東日本大震災の翌年から始まったのを、思い出します。昨年度は、同校の卒業生の辺本さんもということでしたが、今年度はD3。ここ一番、がんばらないといけない年と言うことで。SSHの先生方からも、応援のエールを頂きました。ありがとうございました。

講義は、前半に渡辺が研究を行っている「自家不和合性」の話。後半がキャリア教育。キャリア教育のスライドには、辺本さんが去年作成してくれたものも。去年に続いて、保護者の方などの外へも公開。最初に渡辺の履歴をSSH推進室主任の板坂先生から。照れくさいし、緊張する瞬間で。高校での講義の時、niceな答え、質問などをしてくれた方には、渡辺の別刷を。これからサイエンスをするきっかけになれば。。。それと前後して、渡辺、研究室と石川県立金沢泉丘高等学校との関係を。渡辺が東北大・農学部に入ったとき、渡辺も遠くから仙台まで来た方でしたが、この高校から来ていた方も。地元に戻り、農業試験場等で活躍。東日本大震災の時に、最初に駆けつけてくれたと。あと、先の辺本さん。あとは、渡辺の研究室のアルバイトの方、さらには、去年の展開ゼミの受講生。渡辺の高校での講義がきっかけであれば。いずれ、人の出会いを大事にしてほしいと。

前半の渡辺の研究である、植物の生殖、自家不和合性。ヒマワリの上にいるハチ。どこから来て、どこへ。季節感、種の障壁があることを実感してもらえたのでは。そのためにも、普段からの身の回りの自然を観察してほしいと。生命体である限り、基本、遺伝的多様性があることが重要で。。。そのために、生殖でいかに多様性を出すのか。自殖弱勢など、実感してもらえたのでは。それを避けるために、自家不和合性のようなシステムを植物は確立したと。動物だけがすごいわけでなく、植物もすごいわけです。また、研究者を目指すなら、これという研究者のもとで、世界一を目指してほしいと。生物、農学系であれば、Nature, Cell, Scienceでしょうか。。。

前半の渡辺の研究である、植物の生殖、自家不和合性。ヒマワリの上にいるハチ。どこから来て、どこへ。季節感、種の障壁があることを実感してもらえたのでは。そのためにも、普段からの身の回りの自然を観察してほしいと。生命体である限り、基本、遺伝的多様性があることが重要で。。。そのために、生殖でいかに多様性を出すのか。自殖弱勢など、実感してもらえたのでは。それを避けるために、自家不和合性のようなシステムを植物は確立したと。動物だけがすごいわけでなく、植物もすごいわけです。また、研究者を目指すなら、これという研究者のもとで、世界一を目指してほしいと。生物、農学系であれば、Nature, Cell, Scienceでしょうか。。。

後半は、渡辺の小学校からこれまでを示しながらのキャリア教育。渡辺くらいの世代は、マジンガーZ、仮面ライダーなどにでてくる、博士、教授などを見て、その研究者像がかっこよくて。単純なことが人生のきっかけで。高校で、数学、国語、英語を学ぶ意味というか、こんなことを考えながら、学んでほしいと。また、何よりも大学に行くことが目的でなくて、大学でなにをするかを今の時代から考えてほしいと。そんな渡辺というモデルだけでなく、辺本先輩のモデルも。どこで人生が変わるか、分からないわけです。それをいかにつかむか。人生とはそんなものだと、渡辺も思いますので。

後半は、渡辺の小学校からこれまでを示しながらのキャリア教育。渡辺くらいの世代は、マジンガーZ、仮面ライダーなどにでてくる、博士、教授などを見て、その研究者像がかっこよくて。単純なことが人生のきっかけで。高校で、数学、国語、英語を学ぶ意味というか、こんなことを考えながら、学んでほしいと。また、何よりも大学に行くことが目的でなくて、大学でなにをするかを今の時代から考えてほしいと。そんな渡辺というモデルだけでなく、辺本先輩のモデルも。どこで人生が変わるか、分からないわけです。それをいかにつかむか。人生とはそんなものだと、渡辺も思いますので。

最後は、質問コーナー。渡辺が可能な限り、回答を。ゴールデンライスというVitamin Aの前駆体を多く作るようにしたイネ。(講義の中では、Vitamin Eというように間違えていました。失礼しました)。品種改良をやりたいと。うれしいですね。渡辺は、ハイブリッドライスでしたが、今は、CRISPR/Cas9という遺伝子編集もできると。渡辺は、自家不和合性を通じて、品種改良の基礎技術を構築というか、そんなことですが、これがきっかけで、渡辺の所で、ということがあれば、うれしいことです。あと、宇宙であったり、自殖弱勢の原理など、時間を超過して、30minほどの質疑の時間を。時間をoverしたこともあり、最後の集合写真を失念。申し訳ありません。是非、来年は。。。質問ができなかった方、mailでお待ちしておりますので。

最後は、質問コーナー。渡辺が可能な限り、回答を。ゴールデンライスというVitamin Aの前駆体を多く作るようにしたイネ。(講義の中では、Vitamin Eというように間違えていました。失礼しました)。品種改良をやりたいと。うれしいですね。渡辺は、ハイブリッドライスでしたが、今は、CRISPR/Cas9という遺伝子編集もできると。渡辺は、自家不和合性を通じて、品種改良の基礎技術を構築というか、そんなことですが、これがきっかけで、渡辺の所で、ということがあれば、うれしいことです。あと、宇宙であったり、自殖弱勢の原理など、時間を超過して、30minほどの質疑の時間を。時間をoverしたこともあり、最後の集合写真を失念。申し訳ありません。是非、来年は。。。質問ができなかった方、mailでお待ちしておりますので。

最後になりましたが、今回の企画を頂いた板坂先生、村上先生をはじめとするSSH推進室の方々には、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。講義の前には、校長先生、副校長先生、教頭先生など多くの先生と少しですが、お話する時間を。ありがとうございました。来年度もまた、伺えればと思いますので。

最後になりましたが、今回の企画を頂いた板坂先生、村上先生をはじめとするSSH推進室の方々には、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。講義の前には、校長先生、副校長先生、教頭先生など多くの先生と少しですが、お話する時間を。ありがとうございました。来年度もまた、伺えればと思いますので。

わたなべしるす

PS. 出前講義の前日の木曜日には、卵の卒業生というか、ひよこさんと議論の時間を。講義の合間を縫って、卵で学んだことが今の大学生活のどの様なことに活かされているのか。大学でのこの4年間で何を学んで、その先の進学、社会でがんばりたいのかなど、目標も定まりつつあり、なにより、たまごで学んだことがよい方向に行っているのだなと。卒業生全部の実態調査というのは難しいにしても、こうした機会に、意見交換ができるのは、ありがたいことで。。。痛恨は、写真を忘れたこと。。。立ち寄った駅でお許しを。。。 PS.のPS. 土曜の出前講義では、金沢泉丘高校でしたが、犀川をはさんだ近くで、皇太子殿下をお迎えし、第28回全国「みどりの愛護」のつどいが。「みどりの日」制定に関連したイベント。開催の時間帯に雨降りだったので、植樹など、大変だったのでは。植物を扱っているものとしては、「みどりの愛護」というのは、ほっとする言葉で。皇太子殿下の御臨席を頂いたので、金沢、小松という今回、出前講義でお世話になったところは、交通規制があったと。局所的な豪雨と交通規制は大変だったのでは。ふと、そんなことを。

PS.のPS. 土曜の出前講義では、金沢泉丘高校でしたが、犀川をはさんだ近くで、皇太子殿下をお迎えし、第28回全国「みどりの愛護」のつどいが。「みどりの日」制定に関連したイベント。開催の時間帯に雨降りだったので、植樹など、大変だったのでは。植物を扱っているものとしては、「みどりの愛護」というのは、ほっとする言葉で。皇太子殿下の御臨席を頂いたので、金沢、小松という今回、出前講義でお世話になったところは、交通規制があったと。局所的な豪雨と交通規制は大変だったのでは。ふと、そんなことを。

PS.のPS.のPS. この時期の小松では、こんなケーキが。感動ものです。いつ拝見しても。ありがとうございました。 PS.のPS.のPS.のPS. 6/11, 8:15. 記事を書き上げたのは、出張からもどっての夜中。何か忘れたなと。今回も企画全体を統括頂いたのは、元・小松高校の寺岸先生。現職は。。。ちょっと、お許しを。こうした渡辺の活動を下支えしてくれている方がいるからこそ、いろいろなことができるわけで。本当にありがとうございました。教育、栽培に限らず、様々なことを議論・情報交換でき、ありがとうございました。これからの方向性がclearになったように思います。ありがとうございました。次は次年度になるのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS.のPS. 6/11, 8:15. 記事を書き上げたのは、出張からもどっての夜中。何か忘れたなと。今回も企画全体を統括頂いたのは、元・小松高校の寺岸先生。現職は。。。ちょっと、お許しを。こうした渡辺の活動を下支えしてくれている方がいるからこそ、いろいろなことができるわけで。本当にありがとうございました。教育、栽培に限らず、様々なことを議論・情報交換でき、ありがとうございました。これからの方向性がclearになったように思います。ありがとうございました。次は次年度になるのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。