半月くらい書き物をしてないのかと思ったら、1ヶ月半くらいであった。ちょっと、heteroな組合せの3 wordsとなると、2ヶ月半くらい。。。どうも最近、筆が重いというか、。。。もう少し書くようにしないと、筆の速さと脳みそを維持できない。10月からは、展開ゼミが始まったのもあるかも知れないが、あれこれあるときは、研究室のスタッフにも助けてもらっている。と考えると。。。今の研究を始めて、来年の3月で30年になる。助手になってからだと、25年が過ぎた。その間、色々な学生さんと一緒に実験をしたり、色々な方と共同研究もさせてもらった。これはすごいという「屈指」の「才能」、「資質」を有した方々とも。。。おかげで、ここまで何とかできたのだと思う。こちらができたのは、環境を整え、みんなにがんばってもらうこと。あとは、経験と勘でこんな風にしてみたらということは、コメントできる。と言うか、これくらいかも知れない。そんな屈指の方々も、分野が異なれば、色々とある。ただ、どの世界でも、後進をどの様に育てるのか、大事なことかも知れない。あるいは、実用上、まだ、頑張れると。そんな風に、残りの15年ほど、頑張ってみることにする。 そんな大学での研究生活も元をたどれば、高校から大学へのいわゆる、大学入試である、共通一次試験と東北大の二次試験を何とか通過したから。高校3年の今頃は、週末、色々な大学の模擬試験とか言う、予備校主催の模擬試験をやっていたような。ただ、不思議と、東北大だけは、受験してなくて。。。体力的に屈指のと言うわけではなくて、小学校時代の毎日の4kmの徒歩通学、高校時代の13kmの自転車通学、そんなので体力を維持していたのであろう。その体力も、さすがに、高校3年の今頃には、限界に来ていて、かなりの代償を払ったような。。。ただ、そんな体力、気力などについて、1995年だったと思う、フランス出張の時に、植物病理のえらい先生から、「20代の頑張りが、30代で。30代での頑張りが、40代で。」ということと、「20代の頑張りの代償は、30代に。。。」ということも。どちらも正解だろうというのは、20年以上たってよくわかる。どこかでがんばるからその先がある、それがあったから、そんなにすごくなくても、屈指というものを超えて、逆転できたような気がする。その共通一次もあっという間に、今の大学入試センター試験に。それも2020年度には、また、変更されると。。。これでよいのか。歴史で検証するしかないのかも知れない。

そんな大学での研究生活も元をたどれば、高校から大学へのいわゆる、大学入試である、共通一次試験と東北大の二次試験を何とか通過したから。高校3年の今頃は、週末、色々な大学の模擬試験とか言う、予備校主催の模擬試験をやっていたような。ただ、不思議と、東北大だけは、受験してなくて。。。体力的に屈指のと言うわけではなくて、小学校時代の毎日の4kmの徒歩通学、高校時代の13kmの自転車通学、そんなので体力を維持していたのであろう。その体力も、さすがに、高校3年の今頃には、限界に来ていて、かなりの代償を払ったような。。。ただ、そんな体力、気力などについて、1995年だったと思う、フランス出張の時に、植物病理のえらい先生から、「20代の頑張りが、30代で。30代での頑張りが、40代で。」ということと、「20代の頑張りの代償は、30代に。。。」ということも。どちらも正解だろうというのは、20年以上たってよくわかる。どこかでがんばるからその先がある、それがあったから、そんなにすごくなくても、屈指というものを超えて、逆転できたような気がする。その共通一次もあっという間に、今の大学入試センター試験に。それも2020年度には、また、変更されると。。。これでよいのか。歴史で検証するしかないのかも知れない。 とある会議で、最近の子供は、木に登ってはいけないとか。危ないから。子供の頃は、どこまで先に行けるか、かなり競っていたし、木が折れて、落ちることも。それも大事な体験。また、学校の帰り道に知らない人に声をかけられると、学校にお知らせとか。。。時代も変わったものである。というか、子供の頃、ヒーローと◎△星人がちゃぶ台をはさんで、議論していたような。。。その時の前提が、周りとよりよい連携ができるから、地球は大丈夫と。。。。そうなってくると、現実味を増してくる。今の状態が、そのテレビの世界に。大丈夫なのだろうか。子供の頃にもどれば、何もなかったから、遊ぶものも、高価なものも。だから、縦、横の色々なつながりで、いろんなことをしたような。もちろん、ちょっと危ないようなことも。でも、その危なさも、どこまでかを経験して、勘を働かせて、と言うことで、事なきを得てきたような。。。ものが豊かになることも大事。ただ、何をどうやったら、うまくいくのか、考えることが、もともとの「源流」のような。もちろん、ものがあってもなくても、考えること、工夫することは大事なわけで。。。時代を逆転させることは無理なのかも知れない。ただ、完璧にとはいかないまでも、源流にさかのぼり、物事を再生する、そんなことができれば、ご先祖様から伝承された源流を維持して、発展させることができるような。。。そんな源流にさかのぼるような遺跡であり、技術が発見されたり、公開されたり。。。失われた◎□と言うことが言われる。それを取り戻すのは、容易ではない。大きな代償もある。それを払っても、これはという屈指のものを達成するという気概で。そんな教育研究を展開しないと。。。。ふと、そんなことを思った出張の帰り道であった。

とある会議で、最近の子供は、木に登ってはいけないとか。危ないから。子供の頃は、どこまで先に行けるか、かなり競っていたし、木が折れて、落ちることも。それも大事な体験。また、学校の帰り道に知らない人に声をかけられると、学校にお知らせとか。。。時代も変わったものである。というか、子供の頃、ヒーローと◎△星人がちゃぶ台をはさんで、議論していたような。。。その時の前提が、周りとよりよい連携ができるから、地球は大丈夫と。。。。そうなってくると、現実味を増してくる。今の状態が、そのテレビの世界に。大丈夫なのだろうか。子供の頃にもどれば、何もなかったから、遊ぶものも、高価なものも。だから、縦、横の色々なつながりで、いろんなことをしたような。もちろん、ちょっと危ないようなことも。でも、その危なさも、どこまでかを経験して、勘を働かせて、と言うことで、事なきを得てきたような。。。ものが豊かになることも大事。ただ、何をどうやったら、うまくいくのか、考えることが、もともとの「源流」のような。もちろん、ものがあってもなくても、考えること、工夫することは大事なわけで。。。時代を逆転させることは無理なのかも知れない。ただ、完璧にとはいかないまでも、源流にさかのぼり、物事を再生する、そんなことができれば、ご先祖様から伝承された源流を維持して、発展させることができるような。。。そんな源流にさかのぼるような遺跡であり、技術が発見されたり、公開されたり。。。失われた◎□と言うことが言われる。それを取り戻すのは、容易ではない。大きな代償もある。それを払っても、これはという屈指のものを達成するという気概で。そんな教育研究を展開しないと。。。。ふと、そんなことを思った出張の帰り道であった。

わたなべしるす

PS. 老人ホームで、思わぬものが活躍しているようで。。。昔は、ずいぶん、お世話になったのですが。最近は時間もなくて。。。たまには、と思うことも。。。

屈指、代償、源流(11/21)

2016年11月21日 (月)

【出前講義】11/19(土)~11/26(土)のアウトリーチ活動(研究室訪問)(11/20)

2016年11月20日 (日)

このところ、ずいぶん寒くて、土曜の冷たい雨で、ずいぶんとたくさんの落ち葉が。週明けはたくさん、落ち葉拾いをしないと。。。といっても、出張、会議、FDの講師など、来週もあれこれと。。。落ち着かないのが困ったもので。今回も変則の8日パターン。

11/19(土)~20(日):兵庫県立豊岡高等学校SSH・サイエンスリサーチ

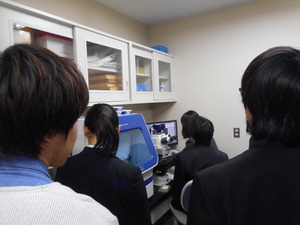

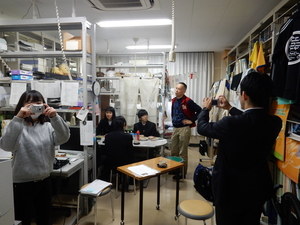

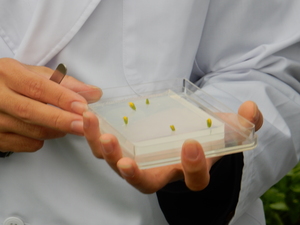

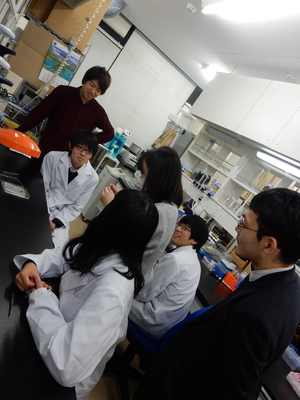

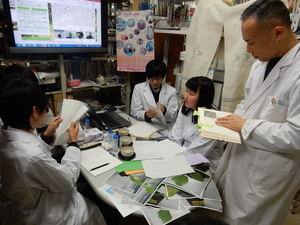

一昨年、昨年に続いて、兵庫県立豊岡高等学校のSSHの活動で、4名の生徒さんと引率の先生1名が土日で研究室訪問。例年と少し違ったのは、会議室が使えないこと。それで、labのゼミスペースと実験室を使っての実験、討論会など。詳細は、学生さんたちが書いてくれるとして、渡辺からは、公式pageとして。花粉と雌しべの相互作用の実験、バナナからDNAをと言う実験。だいたい、予定したとおりに時間が進んで、例年であれば、片平キャンパスの見学をやるのですが、今年は雨模様。その枠を翌日にずらして。代わりに、課題研究の討論会。これまでやってきたことについて、TAとして手伝ってくれたM2の岡本君、M1の大畠さん、岡本さんも交えて、これは、あれはと、鋭く質疑応答。こんな時間もありかなと。

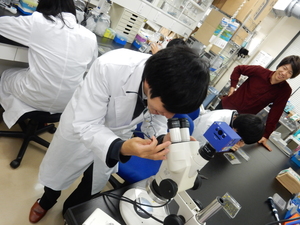

日曜日は、こちら思っていたほど、天気の回復がなくて。。。いらっしゃる時期、寒いのはよくあることなのですが、天気は比較的よかったような。。。そんな中で、前日に準備した花粉管の観察。蛍光顕微鏡は、はじめてではないでしょうか。研究室、ガラス室を見学しながら、前日、議論になった形態の観察も。もちろん、終わったあとには、昨日の続きで、課題研究の方向性を議論。あっという間の2日間ではなかったのでしょうか。東北に来られたのもはじめて、と言うことで、豊岡の町より、少し寒いかも知れないですが、雪は少ないと思います。たぶん。なので、また、ぜひ、志望校の1つにしてもらえれば。もちろん、大学院からでもwelcomeですから。お世話になりました、豊岡高校・SSH担当の三木先生、羽深先生、ありがとうございました。また、来年度も、楽しみにしております。

日曜日は、こちら思っていたほど、天気の回復がなくて。。。いらっしゃる時期、寒いのはよくあることなのですが、天気は比較的よかったような。。。そんな中で、前日に準備した花粉管の観察。蛍光顕微鏡は、はじめてではないでしょうか。研究室、ガラス室を見学しながら、前日、議論になった形態の観察も。もちろん、終わったあとには、昨日の続きで、課題研究の方向性を議論。あっという間の2日間ではなかったのでしょうか。東北に来られたのもはじめて、と言うことで、豊岡の町より、少し寒いかも知れないですが、雪は少ないと思います。たぶん。なので、また、ぜひ、志望校の1つにしてもらえれば。もちろん、大学院からでもwelcomeですから。お世話になりました、豊岡高校・SSH担当の三木先生、羽深先生、ありがとうございました。また、来年度も、楽しみにしております。

ということで、今週は、このイベントのみ。もちろん、合間には、あれこれと公式pageに書くには、まだというようなことも。いずれ、公開できる時期が来ればと言うことで。お許しください。今週は、おそめの夏休みをということで、ちょっと休み時間を頂く予定で。。。もちろん、学生さんたちは、activeに。また、展開ゼミも、activeにと言うことで。お楽しみ下さい。

ということで、今週は、このイベントのみ。もちろん、合間には、あれこれと公式pageに書くには、まだというようなことも。いずれ、公開できる時期が来ればと言うことで。お許しください。今週は、おそめの夏休みをということで、ちょっと休み時間を頂く予定で。。。もちろん、学生さんたちは、activeに。また、展開ゼミも、activeにと言うことで。お楽しみ下さい。

わたなべしるす

PS. AIと名誉名人との囲碁対決は、名誉名人に軍配。AI vs. AIというのは。。。そのうち、AIの棋戦と言うのが始まることはないと思うが。。。

PS.のPS. JR北海道、長崎新幹線、いずれも苦戦の模様で。。。JR北海道は早期に何かを考えないと。。。期待のフリーゲージも迷走とか。。。何とか、均衡の取れた発展がなければ、日本国全体にとっては、よくないような。。。

サイエンスリサーチ!一日目

2016年11月19日 (土)

土曜日であいにくの雨でしたが、こんばんは!M1の岡本です。

今日は兵庫県立豊岡高等学校から高校生がサイエンスツアーの一環として研究室訪問して下さいました。

ちなみにダイアリーを遡ると去年も来てくださっていました。

今年は飛行機がちょっと遅れたので、14時から実験が始まりました。TAは私と大畠さんとM2の岡本さんです。私はカメラ係として頑張りましたよ!ところで、この説明をしている間なべもとさんはというと...

お昼ご飯を食べていました~

お昼ご飯を食べていました~

説明が終わったところで、早速実際に花粉管を観察するため、温室に行きました。

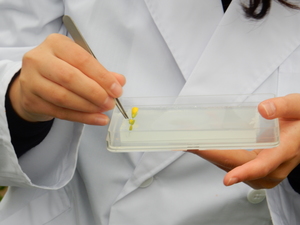

大畠さん・岡本さんのご指導のもと、高校生の皆さんは真剣そのもので花を採取していました。

私も最初慣れなくて大変でした。力加減を間違えると採取したい花を間違っておってしまったり、途中で寒天に採取した花を箱ごと落としてしまったり・・・

皆さん上手~!あ、特に性格が出るところをカメラに収めておきました。個性が出て面白いです。

採取し終えたら次は蕾を剥いて雌蕊に花粉を付ける作業になります。

さすが大畠さん~!高田さん直伝の技が光りますね。岡本さんが用意してくれた顕微鏡で実際に花粉が雌蕊にくっついているかどうか確認しながら作業しました。

さすが大畠さん~!高田さん直伝の技が光りますね。岡本さんが用意してくれた顕微鏡で実際に花粉が雌蕊にくっついているかどうか確認しながら作業しました。

次に毎年恒例のバナナからDNAをとる実験です。これも結構実験操作に個性がでるので面白かったです。

彼らは「平家かぶら」について研究していて、最後にディスカッションを行いました。普段の高校生活では実験もディスカッションもしませんよね。今回のサイエンスリサーチが良い経験になると嬉しい限りです。

今日はここまででしたが、サイエンスリサーチは明日も続きます。

明日も引き続きよろしくお願いいたします。

つづく

【出前講義】11/13(日)~11/18(金)のアウトリーチ活動(出前講義)(11/15)

2016年11月15日 (火)

いつもなら、1週間分のアウトリーチ活動なのですが、次の土日に、続けて、研究室訪問があると言うことなので、そこは、連動企画と言うことで、続けた方がよいかと。先週、ずいぶん寒い日もあったですが、この週は平年よりも気温が高めに推移して。。。今年1年、こうした気温の上下動が激しい1年だったなと。。。その分、秋の紅葉は、少しきれいなのではと言う気がします。 11/14(月):仙台市立木町通小学校・特別授業「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

11/14(月):仙台市立木町通小学校・特別授業「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

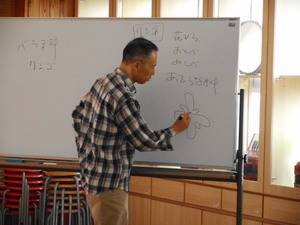

先月末に、仙台市教育センターからの依頼で、仙台市立七北田小学校、片平丁小学校へ出前講義に出かけた内容が、「花の不思議な世界」。リンゴをモデルとして、開花から結実までを講義するもの。渡辺がはじめて、小学校で出前講義を行ったテーマであり、渡辺の研究内容である自家不和合性をできるだけわかりやすく講義をしようとするもの。

最初は、去年の講義から新しくきた方々とのコミュニケーション。仙台周辺の方もいれば、ずいぶん、遠くからの方も。新しいこの小学校でがんばって下さい。それに続いて、花の名前のクイズ。ガーベラの名前が出たのは、花だけでなく、いろいろなことに興味を持っているからではないかと。そのあと、花粉管伸長、自家不和合性の動画。動くと言うことは、さすがに効果的なのだなと。子供たちは、へーーー、と言うことでしたので。自分と他人を雌しべが区別できるというのも。脳みそがない植物では、かなりの驚きのようでした。最後は、子孫を大事にすること、このことは、以前の荒町小学校での講義から、使って効果があったので。。。大事にして下さいね。子孫が絶えてしまうと、大変ですから。

ということで、今週は金曜までで1つのイベント。週末には、研究室訪問が予定されており、学部生向けの講義として「展開ゼミ」を行っており、そちらは今週の木曜が折り返し地点の「中間報告」がたくさんなされています。お時間のある方は、そちらもぜひに。

ということで、今週は金曜までで1つのイベント。週末には、研究室訪問が予定されており、学部生向けの講義として「展開ゼミ」を行っており、そちらは今週の木曜が折り返し地点の「中間報告」がたくさんなされています。お時間のある方は、そちらもぜひに。

わたなべしるす

PS. そういえば、今週は生命科学研究科の第II期の入試。希望されている方々、どうだったでしょうか。近いうちに発表はあると思いますが。。。

【出前講義】11/6(日)~11/12(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(11/12, 18追記)

2016年11月12日 (土)

週の初めの月曜は「立冬」。冬の始まり。少し暖かい日もあるようですが、終日10oC以下という日も。。。動くのが億劫になるのも、この時期。何とか、少しずつ体を動かすことをしないと。。。もちろん、年齢を考えながら。。。ということで、ちょっと寒い朝から始まった今週のアウトリーチ活動は。 11/8(火):グローバルサイエンスキャンパス平成28年度連絡協議会・プレゼン、質疑応答

11/8(火):グローバルサイエンスキャンパス平成28年度連絡協議会・プレゼン、質疑応答

今年で3年目となるGSC(グローバルサイエンスキャンパス)。東北大の活動名称は、飛翔型「科学者の卵養成講座」。生命科学研究科が主体となって運営していた初期から数えて、8年目。1年目の高校生は、大学院M2, M1世代に。継続すると、こんな風になるのだと、実感できる高校生教育システム。もちろん、主体的な応募で大学レベルの講義、レポート、実験等にチャレンジ。そんなきっかけを作ることが、われわれの使命であり、そうして教育を受けた世代が、次の時代を作るのだろうと。戦後すぐの理化学研究所・所長・仁科芳雄博士の「環境が人を創り、人が環境を創る」と言うことにつながると。

現在では、全国で15の大学で実施。その実施評価と相互意見交換。できるだけのことはやっているわけですが、こちらはこれまで8年ほどやった実績とこれまでの経緯が。サポートする側には、また、別の理屈も。。。なかなか、その当たりの齟齬が埋まらないですが、資源に乏しい日本国を考えたとき、教育に投資をすると言うことは、国力に投資をすることだと思うわけですが、。。。近視眼的にならないようにと思いつつ。。。やれるだけのことをやろうと思っての帰任でした。。。 11/8(火)~9(水):仙台市立向陽台中学校・職場体験学習

11/8(火)~9(水):仙台市立向陽台中学校・職場体験学習

一昨年の仙台市立第二中学校の生徒さんが来てくれて以来の「職場体験学習」で、仙台市立向陽台中学校の生徒さん、2名が火曜日、水曜日と研究室での色々な活動の実体験。実験をと言うよりも、その周辺の部分で、実はこんなことが行われていて、大事なのだと言うことを。1日目は、研究室内外の細かな仕事を。スタッフの方、学生さんと一緒に寒くなる前まで暗い。大学でも普通の活動をしているのを理解してもらえたのでは。細かなことは、また、学生さんが書いてくれると思います。初日は、最初だけ拝見して、そのあと「グローバルサイエンスキャンパス平成28年度連絡協議会」でしたので。初日には、担当の金津先生がご挨拶に見えられたとか。出張しており、すれ違いで、申し訳ありませんでした。とてもしっかりとした1日目だったと。

2日続けてになりましたが、2日目は、研究室の大掃除。どこの研究室よりも早く行う、うちの研究室の大掃除。大掃除をしても、研究は続く訳なので、であれば、少しでも早いほうが、暖かいのではと。。。ただ、当日は、10oCくらいで気温が推移。。。ちょっと、選択ミスでしたが。。。いずれ、どんな職場に行っても、大掃除をやるわけです。ちょっと中学校では見たことがないような機械を見ながら、不思議な体験もできたのでは。。。2日間、がんばってくれた、2名の生徒さん、お世話になりました。ありがとうございました。最後に、スタッフ、学生さんにきちんと挨拶をして帰られたのが、印象的でした。また、どこかでお目にかかるのを楽しみにしています。

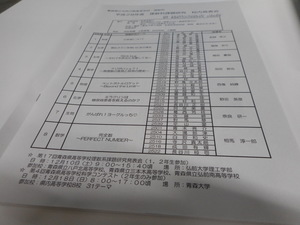

11/10(木):青森県立五所川原高等学校理数科課題研究発表会・助言者

11/10(木):青森県立五所川原高等学校理数科課題研究発表会・助言者

昨日あたりから、北東北では雪模様。。。そんな中、2月に課題研究を行う上でと言うことで、講義に伺ったのが、青森県立五所川原高等学校。その時に話を聞いた生徒さんたちによる「理数科課題研究発表会」で、コメントというか、助言をお願いされ、青森へ出張。道中、仕事をしていて、盛岡が近いのかなと、外を見たら、雪景色。。。。仙台とは違って、やっぱり寒いと。。。新青森駅周辺は、ずいぶん雪がありましたが、高校に到着した頃には、雪もほとんど消えて。。。ちょっと、ほっとでした。

研究発表は、物理、化学、生物、数学の分野。高校生らしい発想に基づいたものもあり、なかなかniceでした。これという研究内容もありました。こんな所を発展させればと言うポイントもありました。そうした研究は、是非、数年、後輩たちに継続してもらうのが、よいのではと。1年間では、われわれでもなかなか、研究の進展はないことも。そう考えると、数世代あとの後輩たちまで、やってみて下さい。きっと、これということをが見つかると思います。また、もう少しその実験の理屈というか、理論の部分をしっかりと理解すること。あるいは、基礎的な部分を理解しておくことで、さらに、物事が深まるのでないかと言うことも。難しいことかも知れないですが、失敗をそれず、いろいろなことにチャレンジしてみて下さい。論理性を磨くこと、それは、一生ものの大事なことですから。

11/12(土):飛翔型「科学者の卵養成講座」研究基礎コース・キャリア教育講義「教授からの進路選択アドバイス~人生を戦略的に考える~」

11/12(土):飛翔型「科学者の卵養成講座」研究基礎コース・キャリア教育講義「教授からの進路選択アドバイス~人生を戦略的に考える~」

飛翔型「科学者の卵養成講座」の統括コーディネーターを仰せつかっており、5月には、「自家不和合性」についての講義を行ったのですが、今回は「キャリア教育」。渡辺をモデルとして、小学校からどの様に現在までに歩んできたか。と、同時に、自分は一体全体、何をどの様にして、めしを食うのか。ちょうど、そんな記事をyahoo Japanで見つけました。参考にしてみて下さい。火曜日にこの企画の母体であるJSTで類似のプログラムを行っている大学が参画して、意見交換会がありましたが、高校、大学、大学院は通過点。そう考えれば、社会に出て、何を自己実現するのかというのは、とても大事なことになるわけです。受講生の世代よりも7世代前までの先輩方というか、ひよこさんたちは、とてもよいロールモデルです。そんなのを見ながら、しっかり残り少なくなりましたが、学んで下さい。次回以降、そうした、先輩方との交流の機会も作りますので。

ということで、今週は4つのイベント。この形式でのアウトリーチ活動の記事は3週目。その間に、ソフトボールであったり、博士研究員を募集しているというお知らせだったり。色々な情報発信をしていますので。。。うまく機能しているようなので、この形で。と思います。

ということで、今週は4つのイベント。この形式でのアウトリーチ活動の記事は3週目。その間に、ソフトボールであったり、博士研究員を募集しているというお知らせだったり。色々な情報発信をしていますので。。。うまく機能しているようなので、この形で。と思います。

わたなべしるす

PS. 今週、鉄道では画期的なことが。仙台--金沢間で直通運転。車輌は北陸新幹線(E7系)。大宮で乗り換えなし。東京から大宮まで、在来線でだった時代を考えると、ずいぶんと時代は変わったのだなと。 PS.のPS. 水曜の大掃除の日。太平洋の向こう側では、大きなイベントが。。。想定内なのか、想定外なのか。。。もう少し状況判断をしないと。。。いずれ、

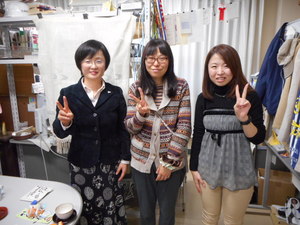

PS.のPS. 水曜の大掃除の日。太平洋の向こう側では、大きなイベントが。。。想定内なのか、想定外なのか。。。もう少し状況判断をしないと。。。いずれ、 PS.のPS. 金曜日、農学部で助手をしていた当時の学生さんが、今は、立派な社会人になって、研究室に来て頂きました。ありがとうございました。というか、助手になって、はじめて、学生実験を指導した学年。学生実験でもいろいろなことをしましたが、それ以外にも、ちょっとかけないような、多種多様なイベントを一緒に。あの当時を思い出させてくれた訪問でした。ありがとうございました。

PS.のPS. 金曜日、農学部で助手をしていた当時の学生さんが、今は、立派な社会人になって、研究室に来て頂きました。ありがとうございました。というか、助手になって、はじめて、学生実験を指導した学年。学生実験でもいろいろなことをしましたが、それ以外にも、ちょっとかけないような、多種多様なイベントを一緒に。あの当時を思い出させてくれた訪問でした。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 土曜日の科学者の卵養成講座には、筑波大で同様のプログラムを統括されている生物の佐藤先生も見学と言うことで。渡辺が大学院2年生のとき、今で言う、新学術領域研究のようなプロジェクトが採択され、その時の班会議から、ずっと指導頂き、お世話になっている方。これからも、サイエンスだけでなく、こうした後進の指導と言うことでも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

あわせて、科学者の卵養成講座のHPを作成などをお願いしている会社の方々も、HPの質の向上と言うことで、講義を見に来られて、意見交換など、貴重な時間も頂きました。ありがとうございました。 PS.のPS.のPS.のPS. 11/18(金) 16:30. 11/10(木)に、青森県立五所川原高等学校理数科課題研究発表会についての、お礼状が高校から届きました。ありがとうございました。また、あわせて、その発表会でのことをつづった「理数科通信」第8号が同封されており、渡辺がコメントしたことについて、課題研究を行った2年生、来年行うであろう、1年生からのコメントを拝見しました。いろいろな意味で、刺激になったようで、助言者として伺い、効果があったのだなと。さらなる発展を祈念しております。

PS.のPS.のPS.のPS. 11/18(金) 16:30. 11/10(木)に、青森県立五所川原高等学校理数科課題研究発表会についての、お礼状が高校から届きました。ありがとうございました。また、あわせて、その発表会でのことをつづった「理数科通信」第8号が同封されており、渡辺がコメントしたことについて、課題研究を行った2年生、来年行うであろう、1年生からのコメントを拝見しました。いろいろな意味で、刺激になったようで、助言者として伺い、効果があったのだなと。さらなる発展を祈念しております。