こんにちは、M2わたなべです。

久しぶりの更新になってしまいました。

記事にするような出来事がないから更新しないというのはいけませんね。

最近は実験実験の毎日で、今は気分転換にダイアリーを書いてます。

タイトルを少し格好つけて「Sunday」なんてしてみましたが、今日が日曜日だったから付けただけで、ダイアリーに少々花を添えるつもりで横文字を使ってみました。少しおしゃれになりませんか?

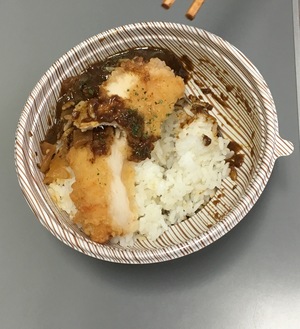

ちなみに先日M1オカモトさんがお昼ごはんの記事を書いてましたね。

今僕も丁度お昼ごはんを頂いておりますが

本日のお昼ごはんは、某コンビニの冷凍食品のつけめんです。おいしーー

あと自炊についても言及していましたが、一人暮らし(僕も一人暮らし)の自炊ってコスト面を考えるとどうなんでしょうね。

あ、でも毎日コンビニとかスーパーで弁当買ったり、毎日どこかしらで外食するよりはさすがに安くなりそうですね。

さて、最近記事になるようなことなんかあったかなーって考えてますが、本当に見当たらない、、、

先日のM1オオハタさんのダイアリーにありましたが研究室メンバーで名古屋に用事で行って参りました。

僕はというと実験に切羽詰っていたので、あまりゆっくりすることもなくチラッと手羽先を食べただけで名古屋は終わってしまいました。

それと、初めて栄に行きましたが、人の活気に圧倒されてしまいました(笑)

他には、、、うーん。

うん。毎日ラボの人らと楽しく過ごしています(笑)

あ、2週間くらい前に髪切りました。

M2わたなべゆうたろう、髪切りました。

いつもより短めです、気持ちですけど。気持ちね。

さーーーて告知!

M1オオハタさんのダイアリー(さっきと同じ)のメインテーマでも扱っていますが

10月1日にオープンラボがあります!

自分の知見を増やす意味でも、ぜひお足を運んでくださいネ。

僕も経験ありますが、ラボ見学って、ちょっと物怖じしちゃうというか、少しばかり足がすくんでしまうものだと思います。でもご安心下さい。見学に来てくださったら、すぐにそんな思いを消してさし上げましょう!(かっこいいかな?)

本当にラボメンバー一同、心よりお待ちしております。

去年のオープンラボ日記を見てて思いました。

10月2日は僕の誕生日ですよ。

そういえば去年も似たようなことを書いたんですよ。

こんなこともあったなー。

今年もくれないかな?(6個下にねだる)

あ、冗談です(笑)

彼女は青森で元気にしているのかしら。

そんなこんなで、後輩のダイアリー含む過去のダイアリーをフル活用してオリジナリティーに欠けるダイアリーになってしまった、、、

でも、ダイアリーを見返すことによって最近の事や去年の今頃を思い出してほんわかしているのと同時に、あと半年しかないのかーって、修論に焦っているのか寂しい気持ちになっているのか、なんだかよく分からない気持ちになりました。

よし!

実験の続きをします!

ではではーー

M2わたなべ

どうも、食べていた途中でした。内容は生協のお弁当です。なるほど、丼ぶり系のお弁当です。

どうも、食べていた途中でした。内容は生協のお弁当です。なるほど、丼ぶり系のお弁当です。