2016年大晦日には、それなりに大きな地震があったようですが、研究室には特にこれといったこともなくて。。。で、2017年のスタートは、8時59分60秒という「うるう秒」挿入があったと。普段、正確な時間をカウントしてないので、あまり影響はないのですが。。。また、今年は、大政奉還から150年。明治、大正、昭和、平成と時代がながれて、そんなになるのだと。。。不思議な感覚。いずれ、仙台は天気もよく落ち着いたスタートだったような。。。そんなことはさておき、本年もよろしくお願いします。 で、去年の目標は、「欠片」、「熟慮」、「完璧」、「怒濤」、「磐石」、「邂逅」。新学術領域研究「植物新種誕生」のスタートに伴い、新しい「邂逅」もありました。dataの「欠片」も見逃さず、「完璧」な論文として、発表できたのもよかったのでは。もちろん、「熟慮」を重ねて、次の「完璧」を目指して、「磐石」な教育研究体制が重要性だと実感した1年でした。何とか、今年につながる「怒濤」の形が作れつつあった、そんな2016年でした。

で、去年の目標は、「欠片」、「熟慮」、「完璧」、「怒濤」、「磐石」、「邂逅」。新学術領域研究「植物新種誕生」のスタートに伴い、新しい「邂逅」もありました。dataの「欠片」も見逃さず、「完璧」な論文として、発表できたのもよかったのでは。もちろん、「熟慮」を重ねて、次の「完璧」を目指して、「磐石」な教育研究体制が重要性だと実感した1年でした。何とか、今年につながる「怒濤」の形が作れつつあった、そんな2016年でした。

そんな2016年を踏まえて、2017年は「理想」、「始祖」、「悲願」、「使命」、「没頭」、「進化」ということで、1年間、がんばっていきたいなと。渡辺自身としても、渡辺のlabとしても。高き「理想」を掲げて、それぞれのmemberが自己の「使命」に「没頭」できるように、様々な環境を整えて、がんばろうと。。。そうすることで、それぞれの「悲願」が達成され、それぞれの研究の「始祖」が考えていたであろうことを真に理解できるのではと。。。達成には、もちろん、最後は「気合いと根性」なのかも知れないですが。。。今年もHPから、より多くの情報を発信しますので。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 新年早々、走って。。。年は隠せないというか、少し体力作りもしないと。。。

PS.のPS. webのtop pageの写真が新年のご挨拶に。lab memberのHP担当からのお年賀。改めて、本年もどうぞよろしくお願いします。

2016年を振り返り、2017年を迎えて。。(1/1)

2017年1月 1日 (日)

ありがとう2016&こんにちは2017

2017年1月 1日 (日)

こんにちは、マスコです。お久しぶり&あけましておめでとうございます。元気です、生きてます。2016年中は大変お世話になりました、2017年もよろしくお願いいたします。お正月は、修論の追い込みもあるし、皆がんばってるのかなー。体調に気を付けてねー。

昨年は妊娠~出産を経験し産休・育休も頂きました。研究室メンバーにいろいろお心づかい頂き、本当にありがたかったです。なんか、あっという間な、ジェットコースターロマンスな一年でした。あ、Kinki kids、紅白初出場、本当に良かったですね!年末にダイアリー更新しようと思ってたんですが、赤ちゃんに授乳しながら寝て、気づいたら年を越してました。ジャニーズカウントダウンライブも、おもしろ荘も見ないで年越し。ショックですが、仕方ない。眠かったんだもの。

それはそれとして、10月に出産した赤ちゃん、やっと首がすわってきてニコニコするようになってきました。成長を感じます。お世話の甲斐があるというものです。今回は男の子なんですが、女の子とは違うなー、骨がしっかりしてるなー、と思います。あと、泣き声が低い。

さて、今年の元旦は、おせち的なものを食べたり、お雑煮を食べたりして家でゆっくりしました。我が家のお雑煮は鶏出汁にダイコン、ニンジン、ゴボウの千切り、糸こん、セリ、いくらが入っています。きりたんぽ鍋の具に似てますね。餅は角もちです。おせち的なものは、特にルールはありません。毎年食べるのは、なますと黒豆、数の子くらいです。伊達巻やごぼうは、あったり無かったり。今年は数の子を解凍し忘れたので、数の子入りの松前漬けで代用しています。

お正月の遊びも普段はあまりしないのですが、今年は娘と"こどもしょうぎ"で遊んだり、百人一首の坊主めくりをしたりしました。娘も大きくなって、ルールのある遊びが楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ百人一首の和歌を暗記するのは難しいので、簡単な坊主めくりから親しんでもらえたらなあと思っています。あと、ポケモンのイーブイのナノブロックを組み立てたり(細かいので私も手伝いました)。昨年は娘がポケモンにはまって、だいぶDVDを見させられました。

明日からは、旦那さんの実家に行って、赤ちゃんを見せてきます。天気が穏やかそうで良かったです。

さて、今まで育休頂いていたマスコですが、1月からまた研究室でお世話になる予定です、健康に気を付けて過ごしていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします!

マスコ

【速報】2016年12月28日, 21時38分頃, 茨城県北部(M6.3)地震に伴う影響(12/28)

2016年12月28日 (水)

今日で仕事納め。研究室のmemberも帰省をしたり、修士論文を年末年始でがんばっている方々も。さすがにこれが厳冬という寒さ。雪もちらついていました。テレビでの天気予報と思っていた頃に、テレビの画面が「緊急地震速報」に。宮城県は含まれてなかったですが、ちょっと間をおいて、かなりの搖れが。。。仙台市青葉区は震度4。何か、これと言うことも起きず、ほっとでしたが、速報がでて、すぐに暖房を止めたり。。。夜なので、震源に近いところで、何があったのか、気になりますが。。。茨城県出身の学生が多いので、帰省中の方々は、少し心配ですが。。。東北新幹線も一時見合わせだったり。。。

明日から年末年始の休日というところで。。。何事もなく、来年の仕事始めになるように。。。

わたなべしるす

【出前講義】12/25(日)~12/31(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(12/26)

2016年12月26日 (月)

先週で出前講義等のアウトリーチ活動は、終わりと思っていたのですが。。。月曜日のイベントを失念しており。。。連休明けで少し冷え込んだ朝でしたが、なんとか。。。

12/26(月):第42回仙台市教育課題研究発表会:質問・助言者

今治での小学校時代に自由研究はしたことはあったのですが、それが市内の何かの表彰とかになることもなくて。。。本当に自由気ままに、羽の長さを変えて飛行機を飛ばしたり、食塩の種類を変えて凝固点降下の温度を調べたり。というのしか、覚えていません。いずれ、思いつきでやっていたような。。。

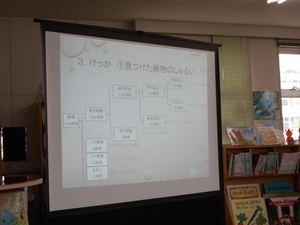

去年からだったと思います。何かのきっかけで、仙台市児童生徒理科作品展というのを拝見して。。。今年は片平丁小学校の方が市長賞を。長い間の実験というか、研究の賜物と。拝見したのでした。展示会の時に。そのあと、その内容が第42回仙台市教育課題研究発表会ということを片平丁小学校の浅野教頭先生からご連絡を頂き。。。年末の最後の週と言うこともあって、うまく時間もあり。伺ったのが、仙台市立東二番町小学校。震災の避難の時に伺って以来のような。。。 児童生徒の発表と言うセクションが3つ。それ以外は、先生方の普段の研究成果のようでしたが、時間の関係もあって、片平丁小学校の発表の枠を拝見。3年生とは思えない、とてもしっかりとした発表でした。宮城教育大の小林先生からの質問にもしっかりと答えていて。自分が3年生の時、担任が馬越先生だったのは覚えていますが、毎日、帰り道、遊んでいたような。。。植物の多様性を理解しつつ、植物の生長過程を観察すること、ぜひ、少しずつでよいので、がんばってみて下さい。今までとは、また、違った世界が見えると思いますので。

児童生徒の発表と言うセクションが3つ。それ以外は、先生方の普段の研究成果のようでしたが、時間の関係もあって、片平丁小学校の発表の枠を拝見。3年生とは思えない、とてもしっかりとした発表でした。宮城教育大の小林先生からの質問にもしっかりと答えていて。自分が3年生の時、担任が馬越先生だったのは覚えていますが、毎日、帰り道、遊んでいたような。。。植物の多様性を理解しつつ、植物の生長過程を観察すること、ぜひ、少しずつでよいので、がんばってみて下さい。今までとは、また、違った世界が見えると思いますので。 渡辺が拝見したセッションでは、他には、ビタミンCの検出、ウリ科のカボチャ、キュウリの生長、無性生殖するベンケイソウを使ったものなど。それぞれ、特徴があり、楽しく拝見して、可能な限り、質問というか、助言というか。。。来年もがんばって下さい。また、拝見できればと思います。

渡辺が拝見したセッションでは、他には、ビタミンCの検出、ウリ科のカボチャ、キュウリの生長、無性生殖するベンケイソウを使ったものなど。それぞれ、特徴があり、楽しく拝見して、可能な限り、質問というか、助言というか。。。来年もがんばって下さい。また、拝見できればと思います。 ということで、これで本当に今年のアウトリーチ活動は、終わり。。。残りの5日間で、今年の宿題を終わらせないと。。。。小学生たちの元気を頂きましたので。そのエネルギーを気合いと根性にかえて。。。

ということで、これで本当に今年のアウトリーチ活動は、終わり。。。残りの5日間で、今年の宿題を終わらせないと。。。。小学生たちの元気を頂きましたので。そのエネルギーを気合いと根性にかえて。。。

わたなべしるす

PS. 発表練習をクラスのみんなの前で行ったというのを担任の先生から伺い、また、友達もそれを食い入るように見ていたと。発表する方、聞く方、いずれもたいしたものだと。。。感動の今日の午前でした。 PS.のPS. 発表会場で、農学部で助手をしていた時代の学生さんが今や保護者として、いらしていて。。。世の中、狭いなと。。。時間もなく、ほとんど話す時間もなかったのですが、また、研究室にいらしてください。

PS.のPS. 発表会場で、農学部で助手をしていた時代の学生さんが今や保護者として、いらしていて。。。世の中、狭いなと。。。時間もなく、ほとんど話す時間もなかったのですが、また、研究室にいらしてください。

変革、先達、頂点(12/21)

2016年12月21日 (水)

今日は冬至。確かに日暮れがはやくなった。16:30頃には、薄暗くなってくる。ただ、理論的には、明日からは、少しずつ夜明けの時間が早くなるのだったような。。。朝が弱いので、あまり影響がないように思うのだが。。。2016年も10日ちょっと。何ができて、何ができなかったのか。教育研究面では、labのみなさん、共同研究先の皆様のおかげで、回復基調にある。なんとか、それを継続できるように。。。そんな研究を支えてくれるものの主力は、外部資金。渡辺の所では、科研費。学生の頃は、そんなに大きな比重でなかったが、今では大きな比重に。昔大きな比重だった「運営費交付金」。どんどん先細りしているが、回復基調にあると。。少し変革に向けて、舵を切ってもらえたのではないかと。ノーベル医学生理学賞を受賞された大隅・東京工業大栄誉教授らの信念を持ったコメントのおかげなのかも知れない。ただ、それに満足することなく、大学人としての矜持を持って、さらなる創造を目指して、まずは、残り10日ほど、がんばってみよう。 そんな今日は、今年最後のアウトリーチ活動。「仙台明治青年大学」での出前講義。渡辺がお世話になった先生方が参加者の平均年齢。会を統括している方は、ちょうど、渡辺の師匠の日向先生と同じくらいの年齢。さらに上の方もおられて、小学校5, 6年の担任だった白石先生くらいの年齢の方もいらっしゃると。。。皆さんお元気で、楽しんで聞いていただけたのは、望外の喜びであった。なにより、先達であるし、対話をしていて、気品にあふれていた。そんな先達の前でお話するのは、さすがに緊張した。しゃべろうと思っていた、渡辺のポストの先達が、附属農学研究所であると。それが、今の片平市民センターの場所だと。。。終わってから、失敗と反省。。。さらなる青天井の先を目指して、頑張らなければという力を頂いたのも事実。ありがとうございました。

そんな今日は、今年最後のアウトリーチ活動。「仙台明治青年大学」での出前講義。渡辺がお世話になった先生方が参加者の平均年齢。会を統括している方は、ちょうど、渡辺の師匠の日向先生と同じくらいの年齢。さらに上の方もおられて、小学校5, 6年の担任だった白石先生くらいの年齢の方もいらっしゃると。。。皆さんお元気で、楽しんで聞いていただけたのは、望外の喜びであった。なにより、先達であるし、対話をしていて、気品にあふれていた。そんな先達の前でお話するのは、さすがに緊張した。しゃべろうと思っていた、渡辺のポストの先達が、附属農学研究所であると。それが、今の片平市民センターの場所だと。。。終わってから、失敗と反省。。。さらなる青天井の先を目指して、頑張らなければという力を頂いたのも事実。ありがとうございました。

高齢者にも読みやすい書体を開発しているのだと。。。あまりそんなことを気にかけたことがないが、科研費の申請書を書くとき、書体を何にするかなど、それは気にかける。と言う意味では、日頃から気にしているのかも知れない。無意識のうちに。そんな開発もあれば、液体燃料でなくて、固体燃料ロケットの打ち上げが成功したと。。。子供の頃は、ロケットを打ち上げたいと思っていたことも。。。ただ、変わってないのは、頂点を目指すこと、ずっと高いところを目指すことなのかも知れない。頂点という意味では、第75期将棋名人戦・A級順位戦も6回戦まで終わって、稲葉陽八段が6勝0敗で単独トップ。若手が活躍しているもあるが、これまでの世代の羽生三冠も4勝2敗で追走とか。。。誰もが目指す頂点。それにこだわり、2017年での創造に向けて、しっかりとした覚悟を持って、がんばってみないと。。。それがきっと物事をよい方向にするのであろう。。。間違いなく。。。

わたなべしるす