こんにちは,D2の辺本です.

早くも12日が経ってしまいましたが,あけましておめでとうございます.だいぶ遅れた挨拶となってしまい申し訳ありません.今年も宜しくお願い致します.

私もまゆちゃんと同じように年末年始は実家に戻っていました.仙台に来てから年越しは必ず仙台で過ごしてきたので,久しぶりに家族揃って年越しじゃー!となるはずだったのですが,高校の同窓会が大晦日にあったので結局家族と離れ離れの年越し.居酒屋での年明けとなってしまったのですが,久しぶりに会う同級生に加え見知らぬ人とも祝いあって楽しい時間を過ごすことができました.大晦日の同窓会,案外良いものですよ♪

久しぶりに長い帰省をいただいたので,実家のペットたちに沢山癒されました.生まれて(?)初めての美容室を経験し,本性を発揮しまくった我が家の愛犬ダック.相変わらず困った愛犬ですが,ふわんふわんになって帰ってきて可愛さ倍増でした!

あとは我が家のキッチンアイドルのカタツムリでんちゃん.いただいた野菜についていたところを母が助けてあげたそうです.かなりの虫嫌いなはずなのにこれまで何度か野菜についた虫を一生懸命育ててきた母・・・そんな母が大好きです.母の愛情をたっぷり注いだでんちゃんは長らく見ないうちに大きくなっていました.左が2016年夏頃の写真,右が年末頃のでんちゃん.写真中に見える卵の殻で,どれだけ成長したかよく分かりますよね?

年始早々,私に高所から落とされて殻が少し欠けても元気でいてくれるでんちゃん,特技は首を長〜く伸ばすこと.好きなことはジップロックタッパー外の散歩です.よろしくね.

さて話は変わり,去年は色々な人と出来事に出会えた年でした.これまでもそうですが多くの方との出会いが私にプラスの影響を与えてくれました.もちろん良いことばかりでなく辛いこともありましたが,それらを含めて全て私にとっては素敵な宝物です.本当に濃い1年になったと思います.しかし去年は怪我(特に自転車の事故)が多く,体調も崩しがちな年でもありました.

色々な方にご迷惑をおかけしましたが論文も片付いたので,今年は体調を万全にしつつ,周りの方々に感謝し,自分を信じて,気合いと根性で突き進んで行きます!

ということで,今年もどうぞ宜しくお願い致します.

D2 ナベ

気付いたらトリになっていました

2017年1月12日 (木)

素敵な一年になりますように♪

2017年1月12日 (木)

とうとうやってきましたね、本気の冬将軍。

今朝の仙台は雪が舞い、最高気温も5℃以下の予報。

寒いのが苦手な技術補佐員のいとうです。

毎年、年末から年始にかけて一年を振り返って新年の目標をダイヤリーに記すのが研究室の習わし。

学生さん達が次々に更新して行くので、遅ればせながら私も。

みなさん、豪華なおせちを囲んで素敵なお正月の報告が続いていますね。

しかし、受験生がいる我が家は、今年は帰省もせず仙台で静かなお正月を迎えました。 (↑御神体の巨石が地震でもビクともしないことから受験の神様として有名な釣石神社、石巻市)

(↑御神体の巨石が地震でもビクともしないことから受験の神様として有名な釣石神社、石巻市)

おせちを作る習慣は無いのですが、お餅をついたり、正月にしか出番のないカルタやボードゲームをしたり、

紅白を見ながらいつもよりちょっぴり豪華な鍋をつついたり、、、

まあ、簡単に言えば、「食っちゃ寝」の生活でした。

そのお陰(?)で身体にちょっと無駄な肉を蓄えてしまったようです。

去年の目標にしていた"インナーマッスルを鍛える"は一体何処へ?

そこで今年こそは、"基礎体力をつける"くらいは達成したいなと思っています。

それから、今年はやるべきことを確実にこなしていくようにしたいですね。

4月に晴れて長男が高校に入学出来たら、我が家の子ども達は小、中、高の3つの学校に分かれて在籍する事になります。

去年は気づくと書類の提出期日を過ぎていることが多々あり...反省しなければなりませんね。

"期日は確実に!!"

まずは、たくさん書き込みが出来る手帳を購入する事から始めようかしら。

それから"作業は慎重に"も今年の目標に入れたいですね。

年末年始、台所に立つ機会がいつもより多かったのですが、なぜか手をよく怪我しました。

スライサーで親指の爪と皮(ちょぴっと肉付き)をスライスしてしまったのは結構痛かったです。

歳をとって、憶測を見誤るというか、ちょっとした空間認識機能が落ちている気がします。

年末には内輪差を見誤って車を擦ってしまうという失敗もしでかいちゃいましたし。

とにかく、一つ一つ丁寧に物事を進めるようにしたいです。 (↑お汁粉を煮ている間に懐かしいお手玉を作ってみました)

(↑お汁粉を煮ている間に懐かしいお手玉を作ってみました)

あれやこれや反省しながら目標を立ててみましたが、どこまで達成出来る事やら?

一年後に見返した時に恥じない様に頑張りたいところです。

いとう

2017年の目標

2017年1月 9日 (月)

こんにちは,こんばんは.

M1のオオハタです.

もう1月9日ですが,

新年あけましておめでとうございます!

挨拶が遅くなってしまってすみません.

今年もよろしくお願いいたします.

年末年始は実家茨城に帰省しまして,

祖父母宅で餅つきをしたり(手伝ってはいない)

元旦生まれの愛犬ユキの誕生日をお祝いしたり

母に着付けしてもらって着物で初詣にいったりと

のんびりお休みを過ごしました.

我が家のおせちは毎年母が用意してくれるのですが,

今年のおせちも豪華でとても美味しかったです.

ローストビーフとお刺身つき.

私もいつかこんな立派なおせちを

作れるようになりたいものです.

さて,M2の先輩方が今年の目標を書いてらっしゃるので

私オオハタも今年一年の目標を書いていきたいと思います!

私の今年一年の目標は

"何事も後回しにしない"です.

去年は,提出物を締切前に片付けたり,

ゼミの前日にひーひー言いながら資料を作成したり,と

計画的に行動できず,直前に追い込まれることが多かったように思います.

先輩方には何度もその様子を見られているため,

研究室の方はご存知かと思いますが......

今年はそんな自分を変えたい!

余裕を持って行動したい!と思っています.

今年は就活や修論など

学生生活最後の大きなイベントがあります.

この大きなイベントを満足のいく形で終えるためにも,

常に余裕を持って行動できるように

やるべきことがあったら後回しにせずに

すぐ片付ける習慣を身につけたいと思います.

2017年も,どうぞよろしくお願い致します!

PS.

そういえば,去年の6月にこんな目標も...

年末からいまいち胃の調子が優れず,

ひょっとして胃下垂気味なのかも?と思っているので

健康のためにも腹筋は再開したいですね.

(胃下垂の人は胃を支える腹筋がないらしい.)

卒業する頃には出来るだけいい成果を報告できるよう,

少しずつ頑張ります...!

M1 オオハタ

遅くなりました

2017年1月 8日 (日)

明けましておめでとうございます。

M2の渡邉です。

少し遅めの挨拶になってしまい申し訳ありません。

年末にも少し時間が取って書こうとはしていたのですが

修論発表要旨、修論本体などなどがどうしても頭から離れず、優先順位が上がらず書かずじまい、、、

ホント、目の前のことしかできないところをどうにかしないと、、

この先の人生が思いやられる、、

と、いうことで今年の目標は

「複数の仕事などを平行してこなす(習慣をつける)」

ことにしようと思います。

これは非常に大切なことだと感じていて

仕事できる人って常に複数のタスクをこなしているイメージなのです。

目の前の仕事だけを見るのではなく、その先の事も見据えて動く。

これを書いている時に思い出しましたが、僕が高校の時、当時の校長先生が

「二兎を追え」と、おっしゃっておられました。

今になって改めて考えると、二兎を追える人が「できる」人間なのかと思います。

二兎を追うことを「欲張りだ」と捉えるか、「当然だ」と捉えるか、ひとによりけりだとは思いますが

僕は、当然のように二兎を追えるように、その能力が身につくように精進していきたいと思います。

複数のタスクを、それぞれ完璧にこなす。までは道のりが遠いかと思いますが「意識」はしっかり持って動いていきたいと思います。

来年度からは社会人として生きるので(卒業できれば)、むしろできないと置いてきぼりになってしまいますね、、、

とりあえず、岡本君みたいにかっちょいい四字熟語をテーマにするのはもう少し人として成熟してからにします(関係ないか)。

話は変わって

今のM2のメンバーはそれぞれ「科学者の卵、養成講座」の重点コースを受け持っていました。

その受け持っていた子達も今年は大学受験の年です。

そろそろセンター試験もありますね。

目標に届くように、残り少ない時間を有効に使ってください!

僕からのメッセージを少し、、、

「これで全てが決まる」、「これが全てじゃない」

指導してくれている人によって意見は分かれると思いますが

僕は後者です。

勿論上手くいくに越したことはありません!(そこは間違えないでほしいところ)

ですが、諦めない限りチャンスはありますから。一浪したって二浪したっていいと思ってます。

なんとなく現役で入る人よりも、夢を持って浪人して入る人のほうが格好いいとも思います。

実際、僕は浪人していませんが、浪人してもう一回勉強し直したい!って、正直思ってましたし。

これは3年夏まで野球をやっていて、明らかに勉強不足を実感していたから思ったわけで、珍しいパターンだと思いますが。

ですので、もしうまくいかなくても、それで全てが終わりだとか考えるのだけはやめてほしいなと思います。

それを考えるにはまだまだ若いと思いますし。

失敗のことは考えずに、前だけ見て頑張ってほしいです。

少し、学部生時代に塾の講師をしていた名残が出てしまいました。

とにかく、僕も修論関係を頑張ります!

ので、受験生の子達もぜひ、頑張ってください!

修論が出来上がるのか不安なM2 わたなべ

2017年です

2017年1月 2日 (月)

お久しぶりです.岡本です.

まず,明けましておめでとうございます.

修論途中の息抜きで今年の抱負的なものを書こうと思います.

僕は大学入学時ぐらい(5年ぐらい前?)から毎年,今年の四字熟語的なものを決めています.

当時の僕は,せっかく大学生になったんだし何か目標があった方がいいよなーと思い

毎年1月1日の深夜に数時間かけて決めて,手帳に書き残しています.

去年は「博学篤志(はくがくとくし)」です.

意味は,「広く学んで,熱心に志すこと」

ドクターに進学することに決めた去年,いろんなことを積極的に学んでいこうと思ったのでこれにしました.

まぁ達成できたのかなーって.完璧に自己満足です.

で,今年は「点滴穿石(てんてきせんせき)」です.

意味は,「小さなことでも根気よく続ければ大きなことを成し遂げることが出来る」

自分のやってる実験がまさにこれなので,今年もコツコツ頑張っていきたいと思います.

こんな感じで今年の目標を決めてます.案外楽しいですよ.

では,今年もよろしくお願いしますm(__)m

M2 おかもと

P.S.

ちなみに,座右の銘は「腹をくくれば大抵のことは動き出す」です.

もう一つP.S.

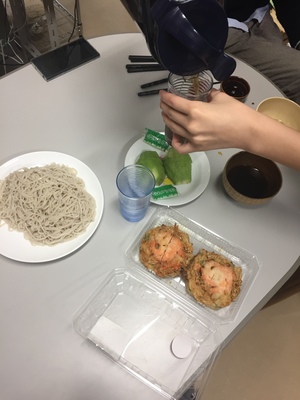

12月31日に菅野研の梶野と鈴村と年越しそばを食べました.普段,コンビニの乾麺のそばを食べてる身としては,

生麺のそばがすごく美味かったです.質素ですけどね^_^;