こんばんは。M1の岡本です。早いもので、もう12月ですね。

12月と言えば、イベント事が沢山で、毎日が記念日みたいなものです。

今日はどんな記念日なんでしょう?

調べてみると、今日は日本人宇宙飛行記念日であり、原子炉の日でした。

まず、なぜ今日が日本人宇宙飛行記念日なのかというと、1990年12月2日、当時TBSの記者だった秋山豊寛さんがソ連のソユーズTM11号に搭乗し、日本人初の宇宙飛行に成功したからです。すごいですね。ジャーナリストでは初めて宇宙空間から宇宙を報道しました。そんな彼の宇宙からの第一声は「これ、本番ですか?」という如何にもジャーナリストらしいセリフでした。

次に、なぜ今日が原子炉の日なのかというと、1942年12月2日、アメリカのシカゴ大学に設置された実験用小型原子炉で、イタリア人のノーベル物理学者エンリコ・フェルミらによって、ウランの核分裂の持続的な連鎖反応に成功し、最大出力は0.5ワットの原子炉が世界で初めて誕生しました。つまり、原子力をエネルギーとして利用することが現実のものとなりました。しかし、せっかくのエネルギー源は第二次世界大戦で原爆として、記憶に新しいと言えば東日本大震災での放射能漏れをもたらしました。日本は島国で他国よりも小さく、資源も少なく、また原子炉は二酸化炭素排出量が少なく環境に優しい面もあります。日本は地震大国でもあるので、住み続ける為にどうしたらいいのかを国民一人一人が模索していくべきかも知れませんね。

しかし、難しいです。人間なのでどうしても忘れてしまう生き物だと思います。

そんなことを戒める為でしょうか、今日は生命科学研究科での防災訓練が実施されました。忘れたころにやってくるのが震災です。こういう訓練が大切ですよね、いつかの為に。

今日は風も強く、晴れているけどクソ寒い日でした。こんな日にやるなんて。ほんと戒めなんですね。

防災訓練は11時ジャストに震度5の地震が宮城県に来た設定でめちゃくちゃ大きなサイレン音と共に始まりました。なべさんは本日いらっしゃらないので、高田さんを筆頭に渡辺研・菅野研はヘルメットを被って外に出ました。

意外と本格的なんだな~と思いました。外にまで出る避難訓練なんていつぶりでしょう?小学校以来?中学校以来?ですかね。放送がかかり、すぐに上履きで校庭に出た記憶があります。上履きが汚れて嫌だな~とか校長先生がみんなの前でじっとしていて、その姿を見て皆が静かになると「皆さんが静かになるまで、5分かかりました...」とかいう、意味わかんない、それはそうと上履き洗うの嫌だな~と思っていました。

意外と本格的なんだな~と思いました。外にまで出る避難訓練なんていつぶりでしょう?小学校以来?中学校以来?ですかね。放送がかかり、すぐに上履きで校庭に出た記憶があります。上履きが汚れて嫌だな~とか校長先生がみんなの前でじっとしていて、その姿を見て皆が静かになると「皆さんが静かになるまで、5分かかりました...」とかいう、意味わかんない、それはそうと上履き洗うの嫌だな~と思っていました。

話が逸れましたが、全体で集まるとこんなに人数がいることに驚きました。ヘルメットを大半の人がしていましたが、していない人もいました。そんな感じじゃだめですよ。忘れたころに来るのが震災なので。

見てください、菅野研の方は急いで着の身着のままで避難して来ました。すごい。命が大切ですからね。

見てください、菅野研の方は急いで着の身着のままで避難して来ました。すごい。命が大切ですからね。

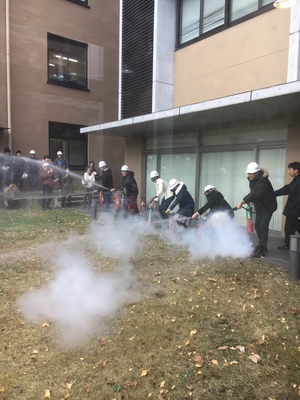

集合した後は中庭で消化器の取り扱いの説明・実演という流れでした。参加したのは1/5~1/3ぐらいの研究室です。そんな感じじゃだめですよ。忘れたころに来るのが震災なので。

消化器はABC消化器 粉末型でメーカー問わずオールマイティで三段階のステップで使えるタイプです。初期消火対象なので、使用する際は出口を背にして、火元の床30㎝を狙って下に向けて使用するのがポイントです。6.5㎏と重いので、床においてレバーを握るのがコツです。持てたら持ってもいいかもです。

消化器はABC消化器 粉末型でメーカー問わずオールマイティで三段階のステップで使えるタイプです。初期消火対象なので、使用する際は出口を背にして、火元の床30㎝を狙って下に向けて使用するのがポイントです。6.5㎏と重いので、床においてレバーを握るのがコツです。持てたら持ってもいいかもです。

ぶしゃぁぁっぁぁぁあああああああああああああああ

すごい勢いで出ましたよ。出てる出てる。いざという時にサッと使いたいものです。

また、このタイプの消化器は天井までの火は対応していません。逃げてくださいね。

PS. 余談ですが、今日は何の日?と個人的に聞かれたら今日はカードキャプターさくらちゃんの新連載の新刊発売日でした。そうです、以前興奮してなかよしでの新連載を報告した漫画です。

早速生協に行きました。

流石生協!!!!!!!!!!!!!!!!!置いてある!!!!!!!!!!!!!!

大好き!!!!!!

もったいなくて開けれないです。読めないです。

でも、読みたい。

じゃあ読むので、ここらへんで

おしまい。