こんにちは,D2の辺本です.

当たり前でしょうが寒くなってきましたねー.布団に潜ったまま出かけたい!でも着替えなきゃ!でもっ!あーっ!と毎朝葛藤しなくてはいけない時期に入りました.

さて先日,渡辺研と菅野研合同で忘年会をしました!16日に忘年会なんて早すぎるわーと思っていたのですが,毎年このくらいの時期でしたね.そして,会社勤めの友人たちに聞くと12月入ってすぐに忘年会をしたというところが多くてびっくり.そんな早くやってどうすんだー?

今年の会場は手打ち蕎麦山がたでした.ここのお蕎麦とっても美味しいんですよー.3年ほど前に増子さんと坂園さんに連れて行ってもらってからお気に入りのお店です.家からもラボからも遠めなのでなかなか通えていませんが,どうしても蕎麦を食べたくなった時はこのお店と決めています.夏に期間限定で出てくるつけとろ蕎麦がたった美味いねんて!!!あ,ごめんなさい,小松弁出ました.そうそう,ここの蕎麦屋さんは蕎麦だけでなく,卵焼きとか板わさとか焼き味噌などのサブも美味しいんですよー.是非みなさん通って食べてくださいね.

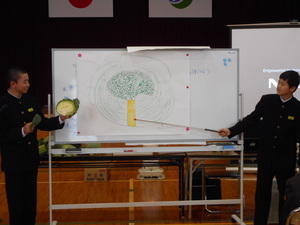

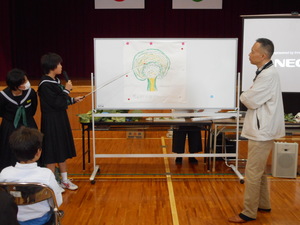

手打ち蕎麦山がたの宣伝はここら辺でやめておいて・・・今年の忘年会の参加人数はここ数年では集められなかった人数となりました.バイトさんも全員ではないですが結構参加してくださったおかげで終始とっても賑やかでした.賑やかな様子を写真でサラサラと紹介します.

食べることに必死で料理の写真が少なくなってしまったのが残念ですが,蕎麦が入ったサラダ,蕎麦焼酎,蕎麦屋さんだからこそ楽しめる蕎麦三昧っぷりでした.途中で大根寿司を出していただいたのですが,この大根寿司は小松高校出身のバイトさんのボスであった寺岸さんから戴いたものです.しかも翠星高等学校で作られたもの!レア!大根寿司,石川県民にとっては大根寿司と言われてもピンとこない人が多いかもしれません.私の勝手なイメージですが,かぶら寿司を食すことが多いのではないでしょうか?いや,家庭によるのかも?他に北前漬もありますが,どれも石川の伝統料理です.麹でつけてあるので癖があって嫌いな人も多いかと心配でしたが,みんな美味しく食べてくれました.寺岸さんありがとうございました.

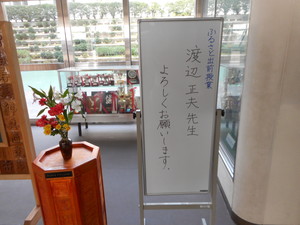

あっという間にお開きの時間となり,ナベさんからの有難いお言葉をいただいて終了となりました.食べ過ぎて苦しいということもなく,飲み過ぎてまっすぐ歩けないということもなく,全てが丁度いい感じに終わりました.うーん満足♪

今回もナベさんと菅野さんには大変お心遣いいただきました.ありがとうございました!また毎年ですが,今年もM1が幹事となって店決めなどのすべてのお仕事をしてくれました.みさきちゃん,まゆちゃん,ありがとう!!!お疲れ様でした!

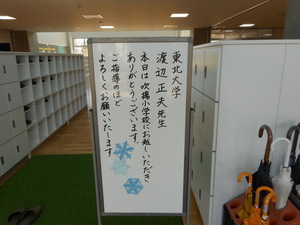

D2 ナベ