梅雨の長雨のおかげか、9月が近くなってもセミの声が。子供の頃のメインは、クマゼミ。ヒグラシ、ツクツクボウシが鳴き始めると、夏休みの宿題がヤバイ時期。そういえば、8月も残り10日ほど。。。今月の宿題を片付けないと。。。夏の終わりとはいえ、もちろん、花のシーズン。研究室でもいくつか咲いていますが、場所によってはよくないと言うことも。。もったいない話ですが。。。花色も抱負で見て、楽しいのですが。。。

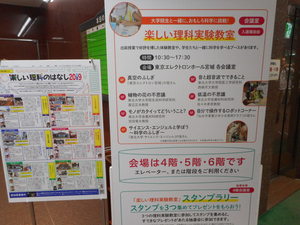

8/22(木):植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2019--不思議の箱を開けよう--」in 東京エレクトロンホール宮城

今年で5年目となる「楽しい理科のはなし」。今年は、6/24(月)に仙台市立福室小学校へ。新聞事情にも掲載されたのをお知らせしたかと。その時に、仙台の夏休み最後の週に実施される「楽しい理科のはなし2019--不思議の箱を開けよう--」があることも、お知らせしたかと。会場は、定禅寺通にある東京エレクトロンホール宮城。今年も実施内容は「植物の花の不思議」と冠をかけてもらった、花を解剖して、それを並べてみるという企画。植物に限らず、新しいものを構築するためには、まずは分解、解剖から。それぞれの位置、機能などを理解して、また、新たな全体像をと言うのがサイエンスの基本かと。。。渡辺が子供の頃は、学校の帰り道に、道ばたの雑草のカラスノエンドウ、ツバキ、あるいは、イネ、オオムギなどをばらばらにしながら、というのが定番でしたが、今はこんなことも難しい時代に。。。ということで、こうした機会を設定して、ものを壊してみることの大事さを改めて、感じてほしいというのが、毎年の企画。

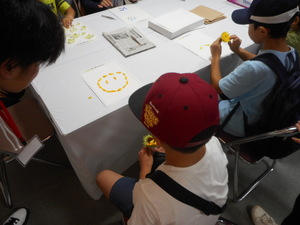

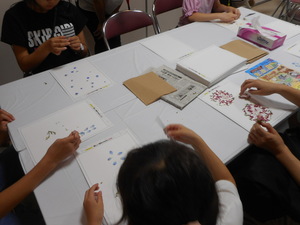

研究室から持ち出しで準備するものを前々日に、研究室のスタッフに準備頂き、こちらは当日、輸送と実施すればよいという状態に。。。ありがとうございました。忘れ物に途中で気がついたところもfollow頂きました。とても助かりました。こちらで準備した花は、キク、バラ、カーネーション、リンドウ、トルコギキョウ、デルフィニウム、ヒマワリ、ユリ、グラジオラス等々。例年より多数で、台紙の枚数も年々増加で、今年度は、1,000枚。そんな準備をサポートしてくれるメンバーは、研究室のメンバー、渡辺の講義、アウトリーチ活動に関連した方々に。total、13名。実施本部でサポート頂いた4名をあわせて、17名体制。数名が複数年の経験者でしたが、そうでない方の方が多いので、自分たちで実習を。花を選んで、分解して、シールして。それらを掲示して、花がこんな風になると言うことを経験値として持ってもらい、準備万端。

研究室から持ち出しで準備するものを前々日に、研究室のスタッフに準備頂き、こちらは当日、輸送と実施すればよいという状態に。。。ありがとうございました。忘れ物に途中で気がついたところもfollow頂きました。とても助かりました。こちらで準備した花は、キク、バラ、カーネーション、リンドウ、トルコギキョウ、デルフィニウム、ヒマワリ、ユリ、グラジオラス等々。例年より多数で、台紙の枚数も年々増加で、今年度は、1,000枚。そんな準備をサポートしてくれるメンバーは、研究室のメンバー、渡辺の講義、アウトリーチ活動に関連した方々に。total、13名。実施本部でサポート頂いた4名をあわせて、17名体制。数名が複数年の経験者でしたが、そうでない方の方が多いので、自分たちで実習を。花を選んで、分解して、シールして。それらを掲示して、花がこんな風になると言うことを経験値として持ってもらい、準備万端。

10:30からスタート。去年のような混雑ぶりではなかったですが、用意して頂いた台紙1,000枚を使い切ることはできなかったものの、700名を超える方々に、花を台紙に並べて頂けたのでは。アルバイトの学生さんたちも相互にコミュニケーションを取って、忙しい持ち場を理解して、入れ替わりして頂けたのは、とても助かりました。ありがとうございました。終わりの時間が例年並みの18:00過ぎでしたが、長丁場、お疲れ様でした。無事、これだけの数ができたのも、皆さんのおかげです。本当に、ありがとうございました。また、来年もお世話になることができればと。。。よろしくお願いいたします。

10:30からスタート。去年のような混雑ぶりではなかったですが、用意して頂いた台紙1,000枚を使い切ることはできなかったものの、700名を超える方々に、花を台紙に並べて頂けたのでは。アルバイトの学生さんたちも相互にコミュニケーションを取って、忙しい持ち場を理解して、入れ替わりして頂けたのは、とても助かりました。ありがとうございました。終わりの時間が例年並みの18:00過ぎでしたが、長丁場、お疲れ様でした。無事、これだけの数ができたのも、皆さんのおかげです。本当に、ありがとうございました。また、来年もお世話になることができればと。。。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花など、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。次年度もまた、開催されることを楽しみにしておりますので。。。

最後になりましたが、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花など、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。次年度もまた、開催されることを楽しみにしておりますので。。。

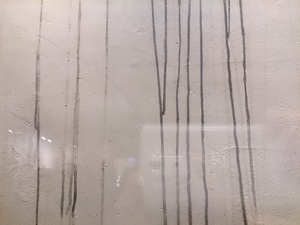

PS. 今回のイベントの傑作。色がとかでなくて、いつも描いている花の構造のような。。。感動で、写真を頂きました。ありがとうございました。

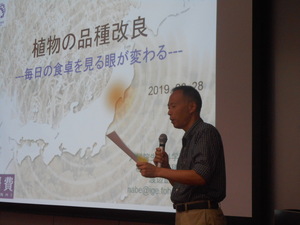

8/28(水):令和元年みやぎ県民大学「植物の品種改良~毎日の食卓を見る眼が変わる~」

九州北部地方で48時間降水量が、500mmを超えるところがあったとか。最近、ちょっと雨降りが続くなという仙台でも25mm程度。その20倍というところがあるのは、とんでもない大変さ。多種多様な作物に大きな被害が。。。水没したところは、これからが大変。被害が少しでも小さくてすむことを祈るばかりの8月最後の週。今年で5年目となる金属材料研究所でコラボで行っている、みやぎ県民大学「地球にやさしいエネルギーと環境・材料技術 ~太陽電池・水素・超伝導・植物の品種改良~」。昨年度まで統括されていた松岡先生がこの3月で退官。後を引き継がれて代表をされているのが、金研の佐々木先生。太陽電池は太陽エネルギーを化学的に電気に変えることを考えると、植物は化学的に、生物的にデンプンなどの糖類に変えているわけで。。。渡辺の所属は今は、大学院生命科学研究科ですが、元をたどると、付置研の農学研究所。研究所同士のコラボと考えれば。こうした異分野融合もありなのか。毎年、恒例ですが、初代の所長であられた本多光太郎先生の胸像に挨拶をして。いざ、出前講義に。。。

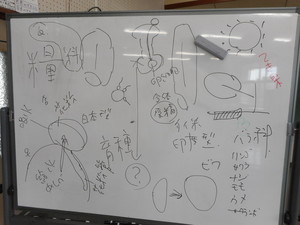

講義では、最初に家庭菜園、農業、品種改良に関わるような、ヒントになるような本を紹介。今どき、スマホで写真が撮れる時代。メモ書きをしなくても、その本、あるいは、類似の本を探せるだと言うことで、順番に回してもらって、紹介を。先月、出版した渡辺が編集を行った「菜の花」にまつわる話の本も紹介を。。。で、今回の講義で、とっておきのものとして用意したのが、実際の野菜、果物。この果実を縦に切るのか、横に切るのか。用意したのが、ズッキーニ、キュウリ、スイカ、リンゴ、トマト、トウモロコシの6つ。最初のズッキーニ、キュウリ、スイカがウリ科。リンゴはバラ科、トマトがナス科、トウモロコシはイネ科。ズッキーニは最近の野菜なので、一般的には輪切り。キュウリはいろいろ。スイカは縦切り。では、なぜ、ウリ科の多くは、縦に切ることが多いのか。どこまで信憑性があるかというのはありますが、伝承として、江戸時代からの言い伝えだと。。。リンゴ、トマトも一般的には、縦に切るわけで。ウリ科だけでなく、そうした歴史があり、縦に切るのではないかと。トウモロコシは切るのではなくて、「ひげ」の観察。収穫できる時期なので、なかなか難しいのですが、ひげではなくて、雌しべの先端。花粉を受け取って、花粉管を伸ばして、受精するために必要なもの。小さなトウモロコシを用意できればよいのですが。。。次年度以降は考えて見ます。なにげに、いらないもと思っているもが、実は大事なものであるという、不思議を実感。

講義では、最初に家庭菜園、農業、品種改良に関わるような、ヒントになるような本を紹介。今どき、スマホで写真が撮れる時代。メモ書きをしなくても、その本、あるいは、類似の本を探せるだと言うことで、順番に回してもらって、紹介を。先月、出版した渡辺が編集を行った「菜の花」にまつわる話の本も紹介を。。。で、今回の講義で、とっておきのものとして用意したのが、実際の野菜、果物。この果実を縦に切るのか、横に切るのか。用意したのが、ズッキーニ、キュウリ、スイカ、リンゴ、トマト、トウモロコシの6つ。最初のズッキーニ、キュウリ、スイカがウリ科。リンゴはバラ科、トマトがナス科、トウモロコシはイネ科。ズッキーニは最近の野菜なので、一般的には輪切り。キュウリはいろいろ。スイカは縦切り。では、なぜ、ウリ科の多くは、縦に切ることが多いのか。どこまで信憑性があるかというのはありますが、伝承として、江戸時代からの言い伝えだと。。。リンゴ、トマトも一般的には、縦に切るわけで。ウリ科だけでなく、そうした歴史があり、縦に切るのではないかと。トウモロコシは切るのではなくて、「ひげ」の観察。収穫できる時期なので、なかなか難しいのですが、ひげではなくて、雌しべの先端。花粉を受け取って、花粉管を伸ばして、受精するために必要なもの。小さなトウモロコシを用意できればよいのですが。。。次年度以降は考えて見ます。なにげに、いらないもと思っているもが、実は大事なものであるという、不思議を実感。

そんな前置きのあと、品種改良の基礎となる、受粉・受精のからくりを。自殖性、他殖性という植物育種学の基礎となるところから。自家不和合性がある理由、自家不和合性を使った品種改良、F1品種種子に見分け方など、家庭菜園などを行うとき、ちょっとした配慮があれば、今よりはよいものができるのではと。。。実際の品種改良は、もちろん、育種家がこれという品種を選ぶわけですが、最終的には市場、消費者が判断すること。また、果樹の育種であれば、何十年も先を見すえることの大変さなども。育種過程を理解してもらうことで、食卓に並ぶ野菜、果物がちょっとかっこよく見えるのではと。。。どうだったでしょうか。

そんな前置きのあと、品種改良の基礎となる、受粉・受精のからくりを。自殖性、他殖性という植物育種学の基礎となるところから。自家不和合性がある理由、自家不和合性を使った品種改良、F1品種種子に見分け方など、家庭菜園などを行うとき、ちょっとした配慮があれば、今よりはよいものができるのではと。。。実際の品種改良は、もちろん、育種家がこれという品種を選ぶわけですが、最終的には市場、消費者が判断すること。また、果樹の育種であれば、何十年も先を見すえることの大変さなども。育種過程を理解してもらうことで、食卓に並ぶ野菜、果物がちょっとかっこよく見えるのではと。。。どうだったでしょうか。

講義の最後は、自家不和合性と栽培化の関係。人類が狩猟生活から、定着して農耕を始めるとき、自家不和合性があると、よくないわけで。今までの長い歴史で、自家和合性にものを選抜したり。もちろん、自家不和合性形質が残っているものもあるわけですが。。。実物を使っての初めての県民大学。少しくらいかも知れないですが、version upできたような。。。講義の最後には、多くの方から質問が。気になるのは、品種改良と遺伝子組換えの違いというか、現状としてないが起きているのかと言うこと。サイエンスとして、理科頂けたのではないかと。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・佐々木先生、また、野菜など講義の準備を頂きました、総務係・川崎様をはじめ、関係の皆様、講義の準備を頂いた研究室のスタッフにこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

講義の最後は、自家不和合性と栽培化の関係。人類が狩猟生活から、定着して農耕を始めるとき、自家不和合性があると、よくないわけで。今までの長い歴史で、自家和合性にものを選抜したり。もちろん、自家不和合性形質が残っているものもあるわけですが。。。実物を使っての初めての県民大学。少しくらいかも知れないですが、version upできたような。。。講義の最後には、多くの方から質問が。気になるのは、品種改良と遺伝子組換えの違いというか、現状としてないが起きているのかと言うこと。サイエンスとして、理科頂けたのではないかと。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・佐々木先生、また、野菜など講義の準備を頂きました、総務係・川崎様をはじめ、関係の皆様、講義の準備を頂いた研究室のスタッフにこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

PS. 講義の後半から片付けのところで事務方としてお世話になったのが、年度途中で生命科学研究科から異動になられた方。遅い時間まで丁寧な対応をいただき、ありがとうございました。また、こうしたことでもお世話になることができればと。。。

8/29(木):仙台市立片平丁小学校・特別講義「花の不思議な世界」

開けて木曜日。午前中は片平キャンパスから一番近い小学校の仙台市立片平丁小学校へ。学校評議員を仰せつかった時などは、近いこともあり、何度か伺ったこともあったのですが、ちょっと、ご無沙汰で。夏に、セミの幼虫を見つけることを、研究室がある片平キャンパスでやったことがある方もいたりして。。。校庭はシバが貼られていることもあり、ここ最近の雨も関係なく、子供たちは外で元気よく。玄関先には、大きく生長した「オクラ」を素材にした生け花がお出迎え。食すことができなくなったようなものを、こうした活用があるのだと、ある意味で感動でした。校長室へ伺う間に、この学校の時代の変遷が。こんな風に、昔を振り返り、なるほどと思ったり、こんなことがあったのだという「歴史」を理解することは、科学をする上でも大事なことなので。。。そんなことも話と思いつつ。慌てていて、オクラも、歴史もどちらも話ができずじまいで。。。

開花から結実までを、身近な果物である「リンゴ」を使っての講義。今まで、一番講義頻度が多いのではないかと。最初に、花をどれくらい観察しているかと言うことで、写真を見て、花の名前を。2つくらいまでは順調に。ところが「ヒルガオ」のところで、意外にも苦戦というか、かなりの長期戦に。花を見て「ヒルガオ」と分かればよいのですが、なかなか難しい問題。で、花、葉っぱでできた影の位置に着目してほしいのですが、その意図が伝わらず。余り説明すると、直球になるので。。。影がどの様にできるかを観察するというか、影踏みをして昔は遊んだような。。。なかなか難しい時代なのでしょうか。花粉管伸長、自家不和合性の動画は、いつの時代も「へーーー」の世界。自家不和合性のような仕組みがあるのはなぜなのか。こちらはすっきりと遺伝情報を多様にすることの大事さを理解できていたのは、niceでした。

開花から結実までを、身近な果物である「リンゴ」を使っての講義。今まで、一番講義頻度が多いのではないかと。最初に、花をどれくらい観察しているかと言うことで、写真を見て、花の名前を。2つくらいまでは順調に。ところが「ヒルガオ」のところで、意外にも苦戦というか、かなりの長期戦に。花を見て「ヒルガオ」と分かればよいのですが、なかなか難しい問題。で、花、葉っぱでできた影の位置に着目してほしいのですが、その意図が伝わらず。余り説明すると、直球になるので。。。影がどの様にできるかを観察するというか、影踏みをして昔は遊んだような。。。なかなか難しい時代なのでしょうか。花粉管伸長、自家不和合性の動画は、いつの時代も「へーーー」の世界。自家不和合性のような仕組みがあるのはなぜなのか。こちらはすっきりと遺伝情報を多様にすることの大事さを理解できていたのは、niceでした。

リンゴは赤いもの。これが常識かも知れないですが、それが難しい時代に。赤い色づきをバランスよくするためには、かなりの管理が必要。そんな管理ができなくなると。。赤いリンゴから黄色系のリンゴに。すでに、産地では赤系から黄色系に植え替えが。。。そんなことを避けるために、もちろん、育種をして品種改良も大事ですが、消費者の意識を変えることの大事さも講義を。。。で、講義の最後に代表の方から今日の感想を。とてもしっかりしていました。今日実感した「観察」、「不思議に思う気持ち」を大事にして下さい。

リンゴは赤いもの。これが常識かも知れないですが、それが難しい時代に。赤い色づきをバランスよくするためには、かなりの管理が必要。そんな管理ができなくなると。。赤いリンゴから黄色系のリンゴに。すでに、産地では赤系から黄色系に植え替えが。。。そんなことを避けるために、もちろん、育種をして品種改良も大事ですが、消費者の意識を変えることの大事さも講義を。。。で、講義の最後に代表の方から今日の感想を。とてもしっかりしていました。今日実感した「観察」、「不思議に思う気持ち」を大事にして下さい。

講義の初め、講義の終わりには、佐藤校長先生、理科専科・須藤先生、以前、片平丁小学校の出前講義を拝見した佐藤様を交えて、最近の教育事情について、議論の時間を。自然を観察するというのは、簡単なことではないのだと言うことを改めて。。。学区内にある片平キャンパス。学校の校庭よりも広くて、観察できるような自然もあり。是非、ご活用とと言うことで。。。また、校長室には玄関先とは違うオクラのアレンジメントが。次の生け花になる時、是非、オクラを輪切りにしてみるとか、縦切りにしてみるとか、そんなことで、身の回りの自然を観察するきっかけになるのではと。ふと、そんなことを思ったのでした。最後になりましたが、佐藤校長先生、理科専科・須藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。また、次年度もお世話になることがあればと思います。

講義の初め、講義の終わりには、佐藤校長先生、理科専科・須藤先生、以前、片平丁小学校の出前講義を拝見した佐藤様を交えて、最近の教育事情について、議論の時間を。自然を観察するというのは、簡単なことではないのだと言うことを改めて。。。学区内にある片平キャンパス。学校の校庭よりも広くて、観察できるような自然もあり。是非、ご活用とと言うことで。。。また、校長室には玄関先とは違うオクラのアレンジメントが。次の生け花になる時、是非、オクラを輪切りにしてみるとか、縦切りにしてみるとか、そんなことで、身の回りの自然を観察するきっかけになるのではと。ふと、そんなことを思ったのでした。最後になりましたが、佐藤校長先生、理科専科・須藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。また、次年度もお世話になることがあればと思います。

PS. この日のNatureには、人類の歴史のはじめの頃の論文が。。。進化を理解するのは、難しいことなのだと。。。あらためて。

PS. この日のNatureには、人類の歴史のはじめの頃の論文が。。。進化を理解するのは、難しいことなのだと。。。あらためて。

PS.のPS. 講義中に使った「何とかマター」。あまり使いすぎないように。。。これは最後の手段ですから。。。

9/1(日):岩手県立盛岡第三高等学校・令和元年度SRH課題研究中間発表会

2019年も残すところ、4ヶ月。春先から天候はどちらかというと不安定。秋晴れを期待したいのですが、9月前半も曇り気味。秋野菜、秋に作付けの春野菜のことを考えると、不安になる9月のスタートは、今年で3年目となる盛岡三のSRH。数学、地学、物理、化学、生物において、11課題。こちらももちろん、できるだけ質問をするわけですが、なかなか難しいところもあって。。。半分以上には対応したので、お役目は何とかだと。。 日常現象・問題を数学的に解析するというのはおもしろい試み。どうやって、分かりやすく説明するのか、これはどんな領域でも大事なポイント。研究対象をどこにするのか、材料を何にするかで、うまくいったり、そうでなかったりというのは、大学での実験でも同じことなので。対象、材料の検討は重要事項になるわけで。。。物理班の実験器具を自作するというのも、niceだと。そういえば、渡辺も学生の頃に、実験装置を作ったことも。ずいぶん、昔の話ですが。トライする現象がどの様なことなのか、その実験の歴史のようなこと、これはきちんと押さえておくこと。どんな領域でも大事なことになるかと。また、実験の方向性、つまり、何を目的にして、何を計測して、何を解明しようとするのか。これも大事なこと。植物ではないですが、生殖形質を扱ったものも。今後が楽しみな実験系だと。外部とのコラボの実験も。あと、統計的に有意かと言う検定も忘れないように。

日常現象・問題を数学的に解析するというのはおもしろい試み。どうやって、分かりやすく説明するのか、これはどんな領域でも大事なポイント。研究対象をどこにするのか、材料を何にするかで、うまくいったり、そうでなかったりというのは、大学での実験でも同じことなので。対象、材料の検討は重要事項になるわけで。。。物理班の実験器具を自作するというのも、niceだと。そういえば、渡辺も学生の頃に、実験装置を作ったことも。ずいぶん、昔の話ですが。トライする現象がどの様なことなのか、その実験の歴史のようなこと、これはきちんと押さえておくこと。どんな領域でも大事なことになるかと。また、実験の方向性、つまり、何を目的にして、何を計測して、何を解明しようとするのか。これも大事なこと。植物ではないですが、生殖形質を扱ったものも。今後が楽しみな実験系だと。外部とのコラボの実験も。あと、統計的に有意かと言う検定も忘れないように。 発表が終わったところで、教員側から講評。。。運営指導委員の方々から色々な講評が。いずれも納得できるもの。渡辺からは、研究の歴史(先行実験)を大事にすること、さらに「コメントする」ことを色々な方に評価を頂いていることへの感謝の言葉を。もちろん、とある卒業生から伺ったことなのですが。。。講評の後は、こちらからの質問について、2つの班と実験の方向性について議論の時間。こちらからのコメントがこれからの実験の参考になればと。。。

発表が終わったところで、教員側から講評。。。運営指導委員の方々から色々な講評が。いずれも納得できるもの。渡辺からは、研究の歴史(先行実験)を大事にすること、さらに「コメントする」ことを色々な方に評価を頂いていることへの感謝の言葉を。もちろん、とある卒業生から伺ったことなのですが。。。講評の後は、こちらからの質問について、2つの班と実験の方向性について議論の時間。こちらからのコメントがこれからの実験の参考になればと。。。

9/1(日):岩手県立盛岡第三高等学校・令和元年度SRH運営指導委員会

午後からは、運営指導委員会というか、フランクな意見交換会。昨年度の実施内容と今年度の計画について。予算が限られた中での効率的な運用も重要な議論の点に。デジタル化などもちろん戦略はあるにせよ。。。高い業績という意味では、県内のSSH実施校と肩を並べて、総文祭に選ばれているのは、先生方の指導の賜物かと。。。細かなことはいつものことながら、マル秘ということでお許しください。

最後になりましたが、中島校長先生、SRHを統括されている畠山先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2019」, 令和元年みやぎ県民大学「植物の品種改良」, 仙台市立片平丁小学校・特別講義, 岩手県立盛岡第三高等学校・SRH(8/22, 28, 29, 9/1追記)

2019年8月23日 (金)

豪雨、証明、研鑽(8/16)

2019年8月16日 (金)

台風10号が最初の予想よりもかなり遅い。暴風域がなくなったとは言え、仙台での雨風の影響は今日が最大の模様。もちろん、昨日、8月15日は西日本の交通が終日麻痺していた。これまでの豪雨のような被害はないものの、落下物など、各地で被害があった。台風が通過すると、えてして暑くなる。今回もその法則に従うというのか、9月に入っても平年より高めというか、仙台の8月末が30oCを超えるとか。少し涼しくなりかけただけに、秋作の作付けをどうしたものかと悩みはつきない。 夏のこの時期、植物が花を咲かせている。いつも通りにこの時期のもあれば、開花時期がずれているものも。キャンパス内の木々を見ると、意外と開花時期に気づかないものもある。ただ、道ばたには「花粉らしき」落下物も。もちろん、それを証明する必要があるのであるが。。。もちろん、毎年咲くものもあれば、そうでないものも。何十年と開花しないものが咲いたと。環境要因の何が影響したのか、調べてみるとおもしろいとも思える。ただ、どうも花が咲くからくりを証明するのは、容易ではないのも事実である。

夏のこの時期、植物が花を咲かせている。いつも通りにこの時期のもあれば、開花時期がずれているものも。キャンパス内の木々を見ると、意外と開花時期に気づかないものもある。ただ、道ばたには「花粉らしき」落下物も。もちろん、それを証明する必要があるのであるが。。。もちろん、毎年咲くものもあれば、そうでないものも。何十年と開花しないものが咲いたと。環境要因の何が影響したのか、調べてみるとおもしろいとも思える。ただ、どうも花が咲くからくりを証明するのは、容易ではないのも事実である。 学生をしていた1980年代から30年余り。仙台の気温が上昇したのは実感としてある。学部の3年の時だったろうか。8月上旬に仙台でも豪雨が。雨宮キャンパスの北六の通りが水浸しで、圃場のイネも冠水していた。気温も低く、涼しいを通り越して、肌寒い中でイネのサンプリングを手伝ったのをも出す。植物の花を扱うと、農繁期に偏りが。もちろん、開花している花を使わないと言うことも可能な時代。多様な実験系でからくりを証明するためにも、毎日の研鑽で予想外の状況を突破することが大事なのであろう。そんな夏のひとときであった。

学生をしていた1980年代から30年余り。仙台の気温が上昇したのは実感としてある。学部の3年の時だったろうか。8月上旬に仙台でも豪雨が。雨宮キャンパスの北六の通りが水浸しで、圃場のイネも冠水していた。気温も低く、涼しいを通り越して、肌寒い中でイネのサンプリングを手伝ったのをも出す。植物の花を扱うと、農繁期に偏りが。もちろん、開花している花を使わないと言うことも可能な時代。多様な実験系でからくりを証明するためにも、毎日の研鑽で予想外の状況を突破することが大事なのであろう。そんな夏のひとときであった。

わたなべしるす

PS. また、大学周辺が少し騒がしい。。しばらくの間なのであろうが。。。結果はいかに。。。

祝、大学院合格(8/9)

2019年8月 9日 (金)

7月18日に自己推薦入試の合格発表が。今日、8月9日が第I期入試の発表。午前中と思いきや。。というようなこともありましたが、無事、受験してくれた学生さんが2名合格。来年の4月からご一緒できるのを楽しみにしております。それぞれの研究室で過ごす半年間で、いろいろなことを学んで、よい形での異分野融合ができればと思いますので。楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. 74回目の長崎での式典。3日前は広島。なくなられた多くの犠牲者に。黙祷。

【アウトリーチ活動】夏休み大学探検2019(8/7)

2019年8月 7日 (水)

今週はこの暑さが続く模様。週明けには台風9, 10号が接近。高気圧の張り出し具合によるので、どうなるのか。仙台にどれくらい近づくのか。もう少し先まで見る必要がありそうで。そんな仙台市。人口が109万人を突破したとか。ただ、来年あたりがピークとか。。。問題解決を急がないと。。。そんな仙台市。

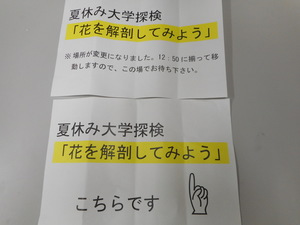

夏休み大学探検2019(第18回サイエンス・スクール)「花を解剖してみよう」(8/7)

今年が何年目になるのか、こちらも記憶が定かでないのですが、。。仙台市内の中学生向けの大学公開。テーマは毎年同じで「花を解剖してみよう」。昔であれば、学校の帰り道に花を見つけて、ばらばらにする。そんなことができたよき時代。今、そんなことができなくなった時代。本来はできるようにすることが大事なのですが、緊急避難的措置として、まずは、場を設定して、ばらばらにしてみること。それによって、どの様になっているかを理解できるわけで。もちろん、命の大切さも理解してほしいのですが。植物も同じ命ですから。 今年は2名の受講生が。会議室を借りてやるのが通常なのですが、2名であれば、研究室のセミナースペースでよいかと。急遽場所の変更。研究室に来てもらう途中で、玄関先、研究室内の植物の観察から。不思議だなと思うことが大事ですから。で、3hr弱の時間のまず2hrで、いろいろな花の構造を理解して、分解して並べてみること。共通性、多様性など分かるわけで、また、どう並べることが、さらなる理解を進めるのか。こちらからは、自由にやってみる、考えながらやってみると言うことで。それでも2hr後には、しっかり、やるべきことを理解して、解剖することの大事さを理解してくれていました。

今年は2名の受講生が。会議室を借りてやるのが通常なのですが、2名であれば、研究室のセミナースペースでよいかと。急遽場所の変更。研究室に来てもらう途中で、玄関先、研究室内の植物の観察から。不思議だなと思うことが大事ですから。で、3hr弱の時間のまず2hrで、いろいろな花の構造を理解して、分解して並べてみること。共通性、多様性など分かるわけで、また、どう並べることが、さらなる理解を進めるのか。こちらからは、自由にやってみる、考えながらやってみると言うことで。それでも2hr後には、しっかり、やるべきことを理解して、解剖することの大事さを理解してくれていました。

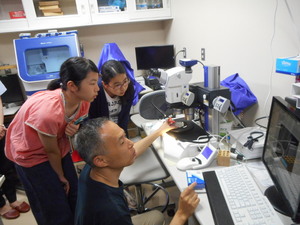

そのあと、研究室の見学を。考えながら観察することを理解して、いくつかの質問も。この夏休みを使って、観察すること、自然の不思議に気がつくこと、分解してみることをやってみてくださいと。

そのあと、研究室の見学を。考えながら観察することを理解して、いくつかの質問も。この夏休みを使って、観察すること、自然の不思議に気がつくこと、分解してみることをやってみてくださいと。

最後になりましたが、本企画を頂きました、仙台市教育委員会・大沼様、松田様をはじめとする関係の方々に、お礼申し上げます。次年度以降も、同じテーマかもしれないですが、また、コラボできればと思います。また、研究室のスタッフの方々には、準備、設営、実施、後片付けなど、様々な面をお手伝い頂きました。ありがとうございました。

最後になりましたが、本企画を頂きました、仙台市教育委員会・大沼様、松田様をはじめとする関係の方々に、お礼申し上げます。次年度以降も、同じテーマかもしれないですが、また、コラボできればと思います。また、研究室のスタッフの方々には、準備、設営、実施、後片付けなど、様々な面をお手伝い頂きました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 実習の合間に市教委の方々と議論の時間を。こちらがいろいろなところでお世話になっていた先生方をご存じで。。。世の中はやっぱり狭いです。ありがとうございました。

【速報】2019年8月4日, 19時23分頃, 福島県沖(M6.4)地震に伴う影響(8/4)

2019年8月 5日 (月)

台風8号が発生とか。先週は35oC近い気温の連続。以前の仙台であれば、梅雨明け10日ほどが暑いだけでしたが、明らかに暑さの期間が長くなっていて。。。そんな週末。日曜が定期停電。停電中、復帰も大きな問題もなく。ラボスタッフ、学生さんたちがしっかりとした対応を頂きました。 で、その停電からの復旧が終わって30min位してからでしょうか。久しぶりの「緊急地震速報」で携帯から音声が。テレビをつけていたら、テレビからも。1minくらい揺れたでしょうか。研究室がある仙台青葉区は震度4。久しぶりの大きな搖れでしたが、研究室に、机の上の紙が数枚落ちたり、緩い引き出しが動く程度で、特に被害もなく。少しほっとでしたが。気を引き締めないといけないそんな地震だったのかも。。。

で、その停電からの復旧が終わって30min位してからでしょうか。久しぶりの「緊急地震速報」で携帯から音声が。テレビをつけていたら、テレビからも。1minくらい揺れたでしょうか。研究室がある仙台青葉区は震度4。久しぶりの大きな搖れでしたが、研究室に、机の上の紙が数枚落ちたり、緩い引き出しが動く程度で、特に被害もなく。少しほっとでしたが。気を引き締めないといけないそんな地震だったのかも。。。

わたなべしるす

PS. 今年も暑い夏を乗り切るためと言うことで、・・・。恐れ入ります。夏を乗り切り、しっかりとした成果にしたいと思いますので。ありがとうございました。