東北南部が梅雨明け。ここ2日ほど、夜温が25oCを下回らない熱帯夜に。昨日の日中も10minほどの間、いわゆる「ゲリラ豪雨」とおぼしき雨が。。。そんな中、ぼちぼちと思っていたところで、ようやく。夏の甲子園の出場校も決まるとか。長雨が続いたので、どうしたものかと思っていたところですが、何とかなったような。。。グローバル化というのが、こんなところにも。と思うような記事も。ローカルには知られていても、一般的でないようなこともあるので。難しいところではあるわけですが。

7/30(火):オープンキャンパスに伴う研究室訪問

いつもの年であれば、お知らせのところに「オープンキャンパスに伴う研究室訪問」が可能という記事を出すのですが、あれこれと忙しくしていて。気がついたら、当日に。もちろん、渡辺のところは学部を兼担していないので、実質的なオープンキャンパスはないのですが。片平キャンパスは、基本、付置研がほとんどを占めていて、今日も至って平日と変化なし。

そんな中で、ごごから市内の中学生が1名。片平キャンパスの近くにある片平丁小学校時代にも、出前講義などで講義、実習はあったのですが、研究室見学はじめて。簡単に研究室のことを説明して、普段見ているようなもので、こんなことが不思議と言うことの解説であったり、渡辺の学部時代のノートを見てもらいながら、書くことの大事さなどを話していると、あっという間でした。そのあとは、ラボスタッフのマスコさんに簡単に研究室の案内を。顕微鏡観察をしている様子など、かなり感動しての時間だったようです。オープンキャンパスでは、研究室の中までゆっくりとというのは難しいところもあるので。また、来年もいらしてください。 来年からは高校生とか。是非、科学者の卵養成講座にもチャレンジしてください。広く科学を学ぶことは大事なことですから。そちらも応募してみてください。

来年からは高校生とか。是非、科学者の卵養成講座にもチャレンジしてください。広く科学を学ぶことは大事なことですから。そちらも応募してみてください。

7/31(水):山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス(研究室見学)

朝から30oCをあっという間に超えて、昼過ぎには、35oCを超える猛暑日に。。。7/11(木)に、SSH異分野融合サイエンスということで、米沢興譲館高等学校へ。その時のメンバーが東北大のオープンキャンパスにあわせて、研究室見学に。昨年度は研究室見学を予告していたのですが、今回は講義のあとに、担当の先生と相談後に決定。渡辺の研究室を見たあとは、それぞれ希望のキャンパスに行くのだと思いますが、イベントと言うよりもしっかり研究室とは、研究をするとはということを見てほしいなと。で、最初に、渡辺が大学で何を学んでほしいのか、渡辺の学部時代のノートなども見てもらいながら。今は、pptのfileが印刷されたものが配布されるので、何となく分かったような気分になるわけですが、そうではなくて、大事なことはしっかりノートを取る、場合によっては、しゃべっていることも。そんなことを是非、やってほしいと。 後半は、TAとしてM2の小川さん、B4の金さんに研究室内の見学を。前日からどこを見てもらうのが良いか、いろいろと議論していたこともあり、研究室内の機器類、低温室、人工気象室など、高校の実験機材とはちょっと違うものを見ることができたのではないでしょうか。小川さん、金さんありがとうございました。

後半は、TAとしてM2の小川さん、B4の金さんに研究室内の見学を。前日からどこを見てもらうのが良いか、いろいろと議論していたこともあり、研究室内の機器類、低温室、人工気象室など、高校の実験機材とはちょっと違うものを見ることができたのではないでしょうか。小川さん、金さんありがとうございました。

最後になりましたが、実施に当たり、山口先生、秋葉先生をはじめとする関係の先生方には、大変お世話になりました。何よりも本物を見てみるというのは、大事な観点かと思いますので。次は11月に別のグループへの抗議で伺うのを楽しみにしております。ありがとうございました。

PS. 来年のオープンキャンパスは、9月にずれ込むとか。。。国際的なイベントの関係かなと。。。なかなか難しい問題です。

8/3(土):仙台市科学館せかぼクラブ研究室見学

仙台市科学館、渡辺が仙台に来た頃は青葉通にあったような。それが現在の台原森林公園に移動したのは、いつ頃だったのか。記憶がないのですが、気がついたらできていたような。何度か科学展示などを拝見するために訪問したことはありましたが、そこでボランティア活動をされている方々を研究室にお招きできるとは。。 当日は15名の方々。古くから仙台におられる方もいて、渡辺の所属の歴史を遡った「農学研究所」が片平市民センターのところにあったことを覚えておられる方も。ありがたいことでした。そんな渡辺の歴史から渡辺が変わる品種改良のお話をしたあと、2回に分けて、研究室の見学を。時間の関係で、温室、人工気象室などを見て頂くことができなかったのは、申し訳ありませんでした。また、渡辺が慌てていたこともあり、当日の皆さんとの写真撮影もできず。。。

当日は15名の方々。古くから仙台におられる方もいて、渡辺の所属の歴史を遡った「農学研究所」が片平市民センターのところにあったことを覚えておられる方も。ありがたいことでした。そんな渡辺の歴史から渡辺が変わる品種改良のお話をしたあと、2回に分けて、研究室の見学を。時間の関係で、温室、人工気象室などを見て頂くことができなかったのは、申し訳ありませんでした。また、渡辺が慌てていたこともあり、当日の皆さんとの写真撮影もできず。。。

先端科学の一端を見ていただき、それをベースに普段の活動で何かを話すきっかけになって頂ければと思います。最後になりましたが、今回の企画を頂きました、仙台科学館・せかぼクラブ事務局の石川様をはじめとする関係の方々にお礼申し上げます。酷暑という環境の中、研究室まで来て頂き、ありがとうございました。今後とも何らかの形でコラボができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】オープンキャンパスに伴う研究室訪問, 米沢興譲館高等学校・SSH研究室見学, 科学館せかぼクラブ研究室見学(7/30, 31, 8/3追記)

2019年7月30日 (火)

プレイボール!!

2019年7月25日 (木)

さあ始まりました!旧遺生研ソフトボール大会!!実況はわたくし、M2おがわがお送りします!

と、いうわけで、去る7月19日に行われた旧遺生研のソフトボール大会の報告です。ゼミの準備があったりなんだりかんだりで大会から1週間も経ってしまいました(言い訳)。遅くなってすみません。

初戦の相手は微生物進化機能開発分野(だったはず...間違ってたらごめんなさい)。

ピッチャーなべさん!教授自らの登板です。力強い投球を見せてくださいました。試合中も率先して声出しをしてくださり、チームの士気も高まりました!

攻守交代!さあどこまで得点していけるか!

男性陣が打席に立つと急にスポーツ感が出る育種チーム。強そう。あおいちゃんはかわいい。アイドル。

この試合では岡本さんがトップバッターでホームラン!見事な先制点でした。球場全体が拍手喝采!

前回のソフトボールでも思いましたが、矢野くんは左バッターなんですね。育種チームは右バッターばかりなのでなんだか新鮮です。特に根拠はないけどとても運動できそう。試合前のキャッチボールでも強肩を見せてくれました。今後の主力選手として大いに期待です。秋の大会もよろしく頼むよ、矢野くん。

ますこさんと菅野研のひろべさんも試合に出ていたのですが、写真を撮っていませんでした。申し訳ないです...。

初戦は1回にホームラン、2回に3点を入れるなど大変健闘しましたが、相手の打線に敵わず敗退。裏リーグに回ることになりました。

2試合目、裏リーグ初戦の相手は〇×△☆分野!(全然覚えていません...どこだっけ...微生物共生...?)

この試合ではなんと、強力な助っ人として微進の野々山さんが来てくださいました!1試合目では敵チームでキャッチャーをされていた野々山さん。2試合目には当チームのキャッチャーを担当してくださいました。ありがとうございます!(残念ながらうちのチームでプレイしている写真を撮り忘れてしまったので写真はありません。ごめんなさい野々山さん......。)

この試合は守備の調子がよく、相手に点を取らせないプレイで見事勝利!もちろん攻撃も頑張りました。私もヒットを打った...ような...?あまりにへっぴり腰すぎるせいか、相手のピッチャーがとても優しくボールを投げてくれた記憶があります。ありがとう。当たってよかった。

2試合目に勝利したので、次は裏リーグの2回戦です。3試合目の相手は☆〇△×分野!(まっっっったく覚えていません...申し訳ないです...)

ここでも野々山さんがキャッチャーを引き受けてくださいました。このチームの司令塔は野々山さんです。2試合連続の助っ人、本当にありがとうございました!

さらに、この試合ではなべ研のバイトさんの竹本泰くんも応援に駆けつけてくれました。 彼は球技の経験があるそうで、大変活躍が見込める助っ人です。その期待通り、守備で見事な活躍でした。素晴らしい投球力。体力測定のボール投げ万年1点の私からするともはや別世界の住人です。ぜひとも次のソフトボール大会にも参加してもらいたいところですね。人員不足著しい当チーム、戦力はいつでも歓迎ですよ!

彼は球技の経験があるそうで、大変活躍が見込める助っ人です。その期待通り、守備で見事な活躍でした。素晴らしい投球力。体力測定のボール投げ万年1点の私からするともはや別世界の住人です。ぜひとも次のソフトボール大会にも参加してもらいたいところですね。人員不足著しい当チーム、戦力はいつでも歓迎ですよ!

さてさてこうして3試合目、満を持して、マウンドには我らがエース菅野研たかせくん。院生会のソフトボール大会に引き続き力投を見せてくれましたが、チームの打線がなかなかつながりませんでした。やはり3試合目ともなるとみんな疲れていたのでしょうか、負けてしまいました。残念ですが、みんな最後まで頑張りました!この後は決勝戦の審判をして終了です。

そんなこんなで幕を閉じた旧遺生研のソフトボール大会。直前まで雨が降っていたり、急に気温が上がったり、あまりいいとは言えないコンディションの中での開催でしたが、なんだかんだ楽しめたのではないでしょうか。また秋のソフトボール大会も楽しみですね。みなさん、本当にお疲れ様でした! M2 おがわ

M2 おがわ

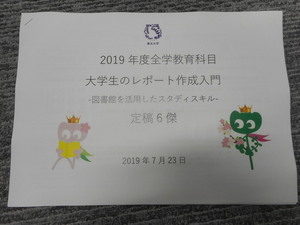

【教養講義】「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」レポート最終稿へのコメント, 表彰(7/23)

2019年7月22日 (月)

先週末の金曜日は、旧遺伝生態研のイベント。詳細は学生さんが書いてくれるであろうことを期待して。。そんな金曜日は晴れ間があったものの、週末は曇り、雨。今週いっぱいは雨が降るようですが、来週には晴れ間が見えるだけでなく、気温も一気に30oC後半に。20oCちょっとの気温で適応していたものを、この1 weekで10oCくらい上昇した気温に適応させるのは。。。もちろん、植物にとっては「太陽光」が必要になるので、晴れ間と気温上昇は不可欠なわけですが。。。 5月の講義でも話をしたように、論文であれ、レポートであれ、論旨をまとめたところで、どんなイントロをつけるのか、どんなタイトルをつけるのか、そんなことで興味を持ってくれたり、そうでなかったり。もちろん、専門のレポートであれば、それなりの専門性が必要なのだと思います。渡辺も自家不和合性のレポートを書くのであれば、イントロにはこれまでの自家不和合性研究をふまえますので。ただ、一般教養としてのレポートであり、評価をするのは専門が異なる教官。そう考えたときに、もう少し最初の導入のところを工夫できたのではないかと。また、最終稿で、どこを修正したかと言うことを明確にしてくれた方もいれば、そうでない方も。文字の色を変えると異様な工夫があると、なるほどと思うわけです。また、こちらからのコメントをスルーするには、それなりのもっともらしい「理由」でdefenseすることが要諦。uptakeする必要がないからと言うのは、いかがなものかと。。。せっかくの修正するチャンスですから。あと、文章を書くことと同じ位大事なのは、〆切を守ること。これも社会に出ると、重要な因子の1つになりますので。

5月の講義でも話をしたように、論文であれ、レポートであれ、論旨をまとめたところで、どんなイントロをつけるのか、どんなタイトルをつけるのか、そんなことで興味を持ってくれたり、そうでなかったり。もちろん、専門のレポートであれば、それなりの専門性が必要なのだと思います。渡辺も自家不和合性のレポートを書くのであれば、イントロにはこれまでの自家不和合性研究をふまえますので。ただ、一般教養としてのレポートであり、評価をするのは専門が異なる教官。そう考えたときに、もう少し最初の導入のところを工夫できたのではないかと。また、最終稿で、どこを修正したかと言うことを明確にしてくれた方もいれば、そうでない方も。文字の色を変えると異様な工夫があると、なるほどと思うわけです。また、こちらからのコメントをスルーするには、それなりのもっともらしい「理由」でdefenseすることが要諦。uptakeする必要がないからと言うのは、いかがなものかと。。。せっかくの修正するチャンスですから。あと、文章を書くことと同じ位大事なのは、〆切を守ること。これも社会に出ると、重要な因子の1つになりますので。

また、文章力をつけるために肝要なのは、書き続けること。もちろん、大学生、いろいろとやりたいこともあるだろうし。。。渡辺も学生時代、そうでした。ただ、今になって反省すると、文章を論理的に書くということをもう少し早い段階でトライしていたら。。。そんなことを思うわけです。大学、大学院、社会人と年齢を重ねるほど、多様な文章を書くことが必須になる時代。AIが発展しても、それなりに文章力は評価されると思います。これからもたくさんの文章を書いてみてください。 最終回の講義で、恒例となっている「渡辺基準で選んだおもしろいレポート」に○○賞というのを。それなりに、学部間のバランスを取ったのですが、母屋に厳しい結果になったのかもと思うと、心苦しいのですが。。。おもしろいという観点であって、高い文章力、構成力があるかというのは、また、別次元ですので。個々が文章を書くことに研鑽いただければと。。。「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」ですので。

最終回の講義で、恒例となっている「渡辺基準で選んだおもしろいレポート」に○○賞というのを。それなりに、学部間のバランスを取ったのですが、母屋に厳しい結果になったのかもと思うと、心苦しいのですが。。。おもしろいという観点であって、高い文章力、構成力があるかというのは、また、別次元ですので。個々が文章を書くことに研鑽いただければと。。。「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」ですので。

わたなべしるす

PS. 講義が終わったあと、この講義恒例の「受講生との懇談会」。教員、学生さんとよい意味で次年度のことを含めて、議論ができたのはありがたいことでした。なお、講義の最後のところで紹介した、渡辺の展開ゼミのお知らせは、こちらからです。興味のある方、mailで必要なことをお知らせ下さい。お待ちしております。

おつかれさまケーキ会☆

2019年7月19日 (金)

皆さん、こんにちは。B4のこんです。

先日行われた、博士課程前期2年の課程自己推薦入学試験。

水曜日に、その結果発表があり、合格が決まりました。

準備にあたって、たくさんの方からご助言をいただき、ありがとうございました。

これからどうぞよろしくお願い致します!

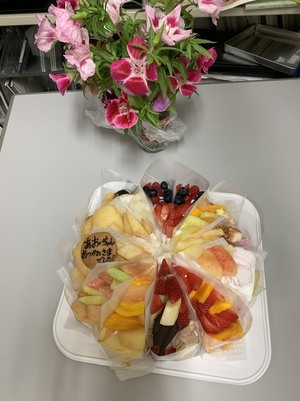

そして、おつかれさまケーキ会をしていただきました!

今回は、パルコ2の「カフェコムサ」のケーキ。

旬の果物がたっぷりとのっていたり、ずんだを使用していたり、星やハートの形がのっている彦星、織姫のケーキがあったり。芸術的で、心ときめくスウィーツたちでした!!

私は、マンゴーとイチゴのタルトをいただきました。

大好きなタルトを用意していただき、また、メッセージ入りのクッキーもつけていただき、ありがとうございました!とてもおいしかったです☺

なべさん。買ってきていただいた、ますこさん、矢野さん。お世話になった皆さん。ありがとうございました!!

今後もパワーアップできるよう、日々精進してまいります!

↑オガタさんの家の庭で育てていたという、ステキなお花とパチリ。

【アウトリーチ活動】仙台市立館小学校・特別講義(7/18)

2019年7月18日 (木)

仙台の梅雨もいつまで続くのか。ちょっと変わったハスの花が開花したとか。そういえば、小学校の頃、学校の帰り道に「ハス」というか「レンコン」の田んぼがあったような。葉っぱの上で、コロコロと転がる水滴を見て、葉っぱがほしいなと思ったことが何度も。ただ、道沿いにはなくて、田んぼに落ちないようにするのが難しくて、give upしたような。。。いずれ、梅雨の時期に思い出すのは、そんなことで。台風5号の影響なのか、今日もぐずついた天候で。。。

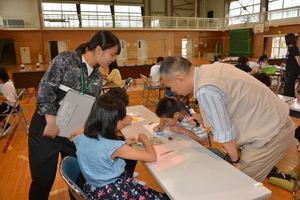

7/18(木):仙台市立館小学校・特別講義「花を解剖して花の構造を理解しよう」

で、今年で4(or 5)年目になる、仙台市理科特別授業。今年度は5つの小学校へ。最初は、仙台市立館小学校へ。以前、片平丁小学校、仙台市教育センターでお世話になった大友先生が今年度から校長先生として赴任。着任早々にorderを頂き、人のつながりのありがたさを実感でした。講義のお題は「花を解剖して花の構造を理解しよう」。玄関先でwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。

渡辺が子供の頃といわなくても、今から20年くらい前であれば、学校の帰り道で道草をして、道ばたの花をばらばらにして帰ったものです。渡辺が子供の頃は、むぎぶえ、まめぶえをならしながら、帰ることも。もちろん、ムギは問題なのですが、時代の寛容性があったことが、今の自然を見るチカラを養成してくれたと。そう考えると、学校の帰り道にちょっと拝借をしていた世代がその次の世代にそれはいかがなものかというのは、教育をするものとしては、頭を抱えるわけです。

渡辺が子供の頃といわなくても、今から20年くらい前であれば、学校の帰り道で道草をして、道ばたの花をばらばらにして帰ったものです。渡辺が子供の頃は、むぎぶえ、まめぶえをならしながら、帰ることも。もちろん、ムギは問題なのですが、時代の寛容性があったことが、今の自然を見るチカラを養成してくれたと。そう考えると、学校の帰り道にちょっと拝借をしていた世代がその次の世代にそれはいかがなものかというのは、教育をするものとしては、頭を抱えるわけです。

そんなことで、花を解剖して、その微細な構造を見るなんて言うことは、ずっと先でやってみればよいこと。それよりは昔の子供のように、野山の花を分解して、感性を養ったり、経験値を上げることは、学校の行事としてでもやらないといけないこと。そんな観点で「花を解剖して花の構造を理解しよう」という講義を開講しているわけです。大友校長先生が丁寧に渡辺を紹介してくれたあと、渡辺が子供時代にやっていたちょっとした遊びについて、紹介を。花だけでなく、昆虫などの動物を使って、いろいろなことをしていたと。今日の講義では、花を分解して、それを紙の上にどの様に並べるのか。いつもの学校の授業では、こういうようにやるというのを言われるところを、そうでなくて、自分たちの自由でとなると。。。最初は試行錯誤でしたが、自由な発想で、2コマを頑張ってくれました。

そんなことで、花を解剖して、その微細な構造を見るなんて言うことは、ずっと先でやってみればよいこと。それよりは昔の子供のように、野山の花を分解して、感性を養ったり、経験値を上げることは、学校の行事としてでもやらないといけないこと。そんな観点で「花を解剖して花の構造を理解しよう」という講義を開講しているわけです。大友校長先生が丁寧に渡辺を紹介してくれたあと、渡辺が子供時代にやっていたちょっとした遊びについて、紹介を。花だけでなく、昆虫などの動物を使って、いろいろなことをしていたと。今日の講義では、花を分解して、それを紙の上にどの様に並べるのか。いつもの学校の授業では、こういうようにやるというのを言われるところを、そうでなくて、自分たちの自由でとなると。。。最初は試行錯誤でしたが、自由な発想で、2コマを頑張ってくれました。

顕微鏡も準備頂き、拡大して、花弁の表面を見たり、新しい昆虫(??)らしきも見つけたのですが、観察前にどこかへ。「花」を1つとっても、いろいろな要素で学習することの楽しさを理解してもらえたのではないかと。。。講義の最後のところで、代表の方からお礼の言葉。とてもしっかりしていました。今日のことを大事にして、夏休みにいろいろなものを解剖してみて下さい。学校の周りにはたくさんの自然がありますので。

顕微鏡も準備頂き、拡大して、花弁の表面を見たり、新しい昆虫(??)らしきも見つけたのですが、観察前にどこかへ。「花」を1つとっても、いろいろな要素で学習することの楽しさを理解してもらえたのではないかと。。。講義の最後のところで、代表の方からお礼の言葉。とてもしっかりしていました。今日のことを大事にして、夏休みにいろいろなものを解剖してみて下さい。学校の周りにはたくさんの自然がありますので。

順番的には、最初の講義の前の時間ですが、大友校長先生、理科専科・佐藤先生と今回の講義の趣旨であったり、これまで、片平丁小学校で行ってきたことなどを。何より感動だったのは、渡辺の講義のやり方というか、話し方というか、そんなことを評価頂き、近隣の小学校、校内の先生方にも声をかけて頂いたとか。ありがたいことです。今回は通常の講義ではなかったですが、次回は広く近隣の小学校の先生方とも交流できる時間があればと。。。最後になりましたが、大友校長先生、理科専科の佐藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。たくさんのことを繰り返してやってみたり、じっくり観察することで今までとは違う世界が広がったのでは。。。また、次年度もお世話になります。

順番的には、最初の講義の前の時間ですが、大友校長先生、理科専科・佐藤先生と今回の講義の趣旨であったり、これまで、片平丁小学校で行ってきたことなどを。何より感動だったのは、渡辺の講義のやり方というか、話し方というか、そんなことを評価頂き、近隣の小学校、校内の先生方にも声をかけて頂いたとか。ありがたいことです。今回は通常の講義ではなかったですが、次回は広く近隣の小学校の先生方とも交流できる時間があればと。。。最後になりましたが、大友校長先生、理科専科の佐藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。たくさんのことを繰り返してやってみたり、じっくり観察することで今までとは違う世界が広がったのでは。。。また、次年度もお世話になります。

わたなべしるす