今週始めは今年初の真夏日となった仙台ですが、ここ数日は過ごしやすい気温が続いています。

朝夕と日中の気温差が激しいので体調を崩しやすい時期でもありますね。

暑いからといって冷たいものを飲み過ぎないように気をつけたい事務の伊藤です。

さてさて、我が家の台所にある通気口。冬場は隙間風が凍れるので断熱材で塞いでいるのですが、

その僅かな隙間にスズメが巣を作りました!!

「ピィーピィー」とか細い鳴き声が聞こえてきたので娘と一緒に覗いてみたところ、小さな雛が4羽!

小さき者を無条件に可愛い♪と思うのは私だけのようで、子供達は初めて見た丸裸の雛が少し気持ちが悪い様子。

しかし、ピィーピィーとよく鳴くので、家族みんなが興味津々。

朝は夜明けとともにピィーピィー。親鳥が餌を運んでくると更に賑やかに。

夕方は餌を運んでくる回数多いかな?日没後はピタリと鳴き止むのね。

「夜中こんなにぐっすり眠るなんて良い子だな。俺とは大違い(笑)」

そうそう、長男は夜泣きに悩まされた時期もあったわ(苦笑)

「あんなに狭いところで親鳥も一緒に寝てるの?」

そうそう、隙間風を防ぐために詰め物も入れているので、住空間は極わずか。

調べてみると、巣と寝ぐらは別物で雛が少し大きくなると親鳥は夜は寝ぐらに帰ってしまうそうです。

今朝方は明らかに親鳥とは違う羽音が聞こえてきて、、、

「一番成長が早かったあいつ、そろそろ巣立ちかな?」

そうそう、なるべく巣には触れないようにしていたのですが、いかんせん気になるので、

親鳥が居なそうな時間を狙ってチラリと覗くと、、、あれっ?4羽のうち1羽だけやけに大きい!

一歩先に孵化したのか?弱肉強食の世界なのね〜。横でか細く鳴くチビちゃんとは倍ほどの体格差。

などなど、スズメ話が尽きません。

スズメが巣を作ると縁起がいいと言われている事も知り、なんだかホッコリ。

丸まるとした姿から名付けられた「ふくら雀」は「福良雀」や「福来雀」と書くのだそうです。

良い事起こるかな〜とウキウキしている側から、巣のすぐ横に設置している冷蔵庫が壊れるという不幸に見舞われた我が家ですが、、、雛がみんな無事に巣立ってくれること願っています。

福よ来い♪

2019年5月30日 (木)

【アウトリーチ活動】宮城県宮城第一高等学校・研究検討会、宮城県仙台第三高等学校・探求の日発表会・講評、小松市立芦城小学校・特別講義、小松市立粟津小学校・特別講義(5/20, 21, 23, 24)

2019年5月24日 (金)

火曜日の雨は、かなりのものであったが、その分、緑が濃く見えるのは、目の錯覚なのか。。植物への思い入れなのか。この週末にかけては、夏を先取りするような気温になるとか。30oC越えというのが仙台でも予想されているが、ちょっとそれは避けてほしいが、現状の科学技術では。。。ということであろう。一方、20世紀から実用に向けて実験をされていた国際共同研究が大きく前進とか。また、急速に発展してきた人工知能の思考過程を見える化するというのは、なるほどと。。論文を書くとき、何をどの様に考えて、今の結論になったのか、その結果を支持する他の事象はということは、大事なことなので。で、今週のアウトリーチ活動は。。

5/20(月):宮城県宮城第一高等学校生物部・実験結果検討会

これまで、仙台一・生物部の方々が実験に来ることは多かったのですが、今回は宮城県宮城第一高等学校生物の3名の生徒さんと指導をされている永沼先生。議論をしているところの写真があればよかったのですが。。。今後の展開について、いくつかの議論をしたのですが、ラボスタッフの増子さん、この活動を科学者の卵養成講座でサポートしていることもあり、TAの古井さんも一緒に2hrほどの議論を。研究内容については、企業秘密と言うことで。。。ご容赦を。 ただ、夏の発表会までに、どれだけ頑張ることができるのかが大事と言うことで、しっかりとした計画を立てて。発表会まで2ヶ月ほど。受験生というハンディはあるものの、頑張ってほしいものだと。

ただ、夏の発表会までに、どれだけ頑張ることができるのかが大事と言うことで、しっかりとした計画を立てて。発表会まで2ヶ月ほど。受験生というハンディはあるものの、頑張ってほしいものだと。

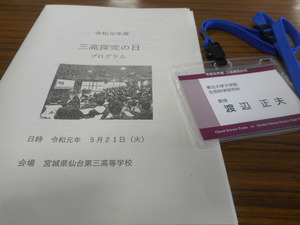

5/21(火):宮城県仙台第三高等学校「探求の日」発表会での講評

前日の宮城第一高校との打合せに続いて、火曜日は宮城県仙台第三高等学校「探求の日」の発表会へ。研究室でのあれこれがあったり、この日は朝からかなりの大雨。そんなことが会ったということはないのですが、理数科だけの発表会だったのを、普通科にも展開しての発表会。いくつもの部屋に分かれての口頭発表。コメントする方も、別のところを思うところもあったりするものの。。。時間などの壁もあって。

閉会行事のところで、渡辺からというか、運営指導委員等をされている先生方のコメントを統合して、渡辺が講評を。その中で、検証できる科学的な事実を積み重ねて、研究を行うこと、発表だけでなく、質疑も積極的に、さらには、研究をどの様なストーリーで発表するとよりインパクトがあるのか、など、いつも話をしているようなことだったかも知れないですが、。。。厳しい講評だったかも知れないですが、世の中には、もっと厳しい世界もあるわけなので。。。さらには、次年度行う、今の2年生には、少しかもしれないですが、参考になってくれればと。。。最後になりましたが、SSH部長・千葉先生をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。さらなる発展を楽しみにしておりますので。 PS. 研究室でも懸案事項を何とか実践に。物事をやってみるまでは、ハードルが高いように見えることもいざやってみれば、それほどでもと言うことも。まずはやってみることの重要性を改めて実感と言うことで。

PS. 研究室でも懸案事項を何とか実践に。物事をやってみるまでは、ハードルが高いように見えることもいざやってみれば、それほどでもと言うことも。まずはやってみることの重要性を改めて実感と言うことで。

PS.のPS. 項目を立てるほどではないですが、来月末の出前講義の打合せを、市内の小学校の先生方と。コラボ頂く、河北新報社の方と。。。楽しみにしております。

5/23(木):小松市立芦城小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー」

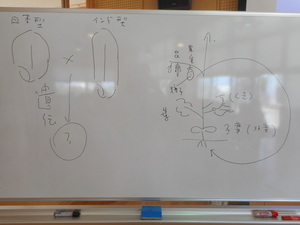

北陸新幹線が金沢からさらに西へ延伸。そんな工事の現場も。2023年に敦賀開業というのも現実味を帯びてきたのを見ることができました。小松駅も在来線の隣に増築中。そんな小松駅の近くになるのが、小松市立芦城小学校。いつものようにwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。 講義は「キャベツとブロッコリー」。元々、同じ種だったものを人間が品種改良したもの。では、改めて、この2つの遺伝子を混ぜた植物を作ると、どうなるのか。キャベツ、ブロッコリーの生長の写真を見てもらいながら、共通性、違いを講義。では、この2つの遺伝子を持った「新しい植物」はどの様なものになるのか。

講義は「キャベツとブロッコリー」。元々、同じ種だったものを人間が品種改良したもの。では、改めて、この2つの遺伝子を混ぜた植物を作ると、どうなるのか。キャベツ、ブロッコリーの生長の写真を見てもらいながら、共通性、違いを講義。では、この2つの遺伝子を持った「新しい植物」はどの様なものになるのか。 書き上げてのプレゼンの時間。説明を模造紙に書いたり、この説明でよいのかなと言うのも。。。工夫をしているところは、外見図、縦断面図、俯瞰図の3つを書いてくれているものも。慣れない説明かも知れないですが、質疑応答も、なかなか立派なものでした。プレゼンを特定の人でなくて、全員で分担するというのも、よくできた工夫でした。最近の子どもらしく、質問も易しく、直球でなくて、変化球(???)というのでしょうか。

書き上げてのプレゼンの時間。説明を模造紙に書いたり、この説明でよいのかなと言うのも。。。工夫をしているところは、外見図、縦断面図、俯瞰図の3つを書いてくれているものも。慣れない説明かも知れないですが、質疑応答も、なかなか立派なものでした。プレゼンを特定の人でなくて、全員で分担するというのも、よくできた工夫でした。最近の子どもらしく、質問も易しく、直球でなくて、変化球(???)というのでしょうか。

講義の最後のところで、今回の講義の謎解きというか、理科のルール、つまり、植物の形態のあり方にそっていれば、それは正解だと。。。ちょっと、疑問の(????)があったようですが、何とか理解してもらえたのではないかと。小松の自然をそんな風に観察してみて下さい。講義の前後に、波佐尾校長先生と昨今の教育事情について、deepな議論の時間を頂きました。将来の大学を想定する上でも重要な議論でした。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、芦城小学校、波佐尾校長先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

講義の最後のところで、今回の講義の謎解きというか、理科のルール、つまり、植物の形態のあり方にそっていれば、それは正解だと。。。ちょっと、疑問の(????)があったようですが、何とか理解してもらえたのではないかと。小松の自然をそんな風に観察してみて下さい。講義の前後に、波佐尾校長先生と昨今の教育事情について、deepな議論の時間を頂きました。将来の大学を想定する上でも重要な議論でした。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、芦城小学校、波佐尾校長先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 PS. 講義のあと、小松高校時代にお世話になった寺岸先生と植物の観察、多様性についての現場での議論の時間を頂きました。ありがとうございました。植物をいかに栽培するのか、植物の能力いっぱいまで上げたとき、植物がどうなるのか、興味深い議論でした。

PS. 講義のあと、小松高校時代にお世話になった寺岸先生と植物の観察、多様性についての現場での議論の時間を頂きました。ありがとうございました。植物をいかに栽培するのか、植物の能力いっぱいまで上げたとき、植物がどうなるのか、興味深い議論でした。

5/23(木):小松市立粟津小学校・特別講義「花の不思議な世界」

前日の芦城小学校に続いて、粟津小学校へ。ここでもwelcome boardがお出迎え。ありがとうございます。で、講義は、リンゴを材料に開花から結実までの不思議。花をどれくらい知っているのか。難しいところもあったかも知れないですが、よく見ているなと。

花粉管伸長、自家不和合性の動画の効果はやっぱり計り知れないものが。。。また、リンゴの縦断面、横断面の観察も。こうしてみると、本物を見るというのは大きな影響力なのだなと。最後のところで、児童の皆さんから6つの質問をあらかじめ、準備頂き。。こんなことははじめでした。こちらも違った意味で感動でした。もちろん、当日の飛び入りでの質問も。。。小松の自然をしっかり観察して下さい。

花粉管伸長、自家不和合性の動画の効果はやっぱり計り知れないものが。。。また、リンゴの縦断面、横断面の観察も。こうしてみると、本物を見るというのは大きな影響力なのだなと。最後のところで、児童の皆さんから6つの質問をあらかじめ、準備頂き。。こんなことははじめでした。こちらも違った意味で感動でした。もちろん、当日の飛び入りでの質問も。。。小松の自然をしっかり観察して下さい。

小松、加賀地区では、ナシの栽培が有名。ただ、校区内にそうしたところがないためか、実際にナシの開花を見たことがないのは、少し残念。最近は、ナシ畑と分かるように開かれてないこともあって、難しいのかも知れないのは、ある種、社会の問題なのですが。。。また、社会的なことから言えば、赤いリンゴの栽培が減りつつあるということを。消費者の問題でもあるので、その当たりについても、「ふじ」と「シナノゴールド」を並べて、考えてもらいました。また、日本のリンゴがいかに大きくよく管理されているのに対して、海外では、ほとんど摘果をしない。そんなしっかりとした肥培管理をされたリンゴを秋には味わってほしいと。

最後になりましたが、今回の機会を頂きました、粟津小学校、牛丸校長先生、三星教頭先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。これで何とか「北陸遠征」を終えたのですが、SSH実施校などに伺うことができなかったのは、少し残念でした。。。

最後になりましたが、今回の機会を頂きました、粟津小学校、牛丸校長先生、三星教頭先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。これで何とか「北陸遠征」を終えたのですが、SSH実施校などに伺うことができなかったのは、少し残念でした。。。

PS. この時期にしかない小松ならでは「味」も。旬のものはありがたいです。

わたなべしるす

【教養講義】「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」自然科学における文献検索と引用(5/21, 22追記)

2019年5月22日 (水)

数日前からの強風が収まらないまま、久しぶりの40mm弱というまとまった雨。地面には水たまりも。そんな中でも、実験材料の「菜の花」はガラス室にあるので、雨の影響がないかと思えば、植物もよくできたもの。気温が低い、湿度が高いと、葯が開裂せず、新鮮な花粉がでないように。。。本来、虫によって花粉を運んでもらう虫媒花なので、植物なりのよくできた工夫。そんな雨も夕方にはあがって、。。これが、梅雨の走りかという見方もあるものの、この週末は、30oC近い気温になるとか。改めて、植物への対策を考えないと。。。 そんな火曜日。午後から続けてのイベント。最初のことについてはまた、後日。夕方のは、先週の「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」研究における情報収集・評価、につづいての、「自然科学における文献検索と引用」の実習。昨年度に引き続き、附属図書館の田名部様、小林様が実習を全面的にサポートを。先週の講義で、databaseの重要性、活用することを講義しているので、実際に使ってみると言うこと。実際に図書館にある雑誌、本などをどうやったら調べられるのか、例題を使っての実習。もちろん、検索をすると、どんなkey wordを入れるかによって、見たいものが見えたり、見えなかったり。そのあたりは、検索をするときに、工夫が必要なわけですが、習うより慣れよということなので、できるだけ多くの実習を。実習の速さによって、自学自習をしてもらうようなことも。何より「レポート」を書くというのが、この講義の大事なポイントなので、引用文献をどの様なものにするかも、大事な点。

そんな火曜日。午後から続けてのイベント。最初のことについてはまた、後日。夕方のは、先週の「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」研究における情報収集・評価、につづいての、「自然科学における文献検索と引用」の実習。昨年度に引き続き、附属図書館の田名部様、小林様が実習を全面的にサポートを。先週の講義で、databaseの重要性、活用することを講義しているので、実際に使ってみると言うこと。実際に図書館にある雑誌、本などをどうやったら調べられるのか、例題を使っての実習。もちろん、検索をすると、どんなkey wordを入れるかによって、見たいものが見えたり、見えなかったり。そのあたりは、検索をするときに、工夫が必要なわけですが、習うより慣れよということなので、できるだけ多くの実習を。実習の速さによって、自学自習をしてもらうようなことも。何より「レポート」を書くというのが、この講義の大事なポイントなので、引用文献をどの様なものにするかも、大事な点。

Google翻訳の話も担当の事務の方から。年を追う毎に機械学習がすすみ、なるほどという日本語訳になっていると。では、英語はできなくてもというのではなく、日本文と英文の両方を突合して理解をする。これが大事なポイントになると思いますので。渡辺が学生の頃を考えると、便利な時代になったものだなと。。。最初の頃は、英文を日本文にするだけでずいぶん、時間を取られましたので。 渡辺が講義に参加するのは、講義の最後のところでの好評と表彰(もちろん、渡辺なりの評価と表彰なのですが。。。)。にお目にかかるのは、皆さんのレポートへのコメントになるかと。これはなるほど、おもしろいというレポートを楽しみにしております。最後になりましたが、附属図書館・西村様、小林様、田名部様、全体の統括から実習の準備、サポート等、ありがとうございました。次年度はさらに進化した形で、講義できればと思いますので。

渡辺が講義に参加するのは、講義の最後のところでの好評と表彰(もちろん、渡辺なりの評価と表彰なのですが。。。)。にお目にかかるのは、皆さんのレポートへのコメントになるかと。これはなるほど、おもしろいというレポートを楽しみにしております。最後になりましたが、附属図書館・西村様、小林様、田名部様、全体の統括から実習の準備、サポート等、ありがとうございました。次年度はさらに進化した形で、講義できればと思いますので。

わたなべしるす

PS. 附属図書館の玄関先にも、いろいろな情報が。。渡辺の研究室がある隣の建物での史料展示が始まったばかりと。。。平日開催なので、お昼休みにでも、時間を見つけて。。。 PS.のPS. 5/22(水),10:00. 昨日の講義のミニットペーパーへのコメントを頂きました。その回答などを以下に記しておきます。参考までに。

PS.のPS. 5/22(水),10:00. 昨日の講義のミニットペーパーへのコメントを頂きました。その回答などを以下に記しておきます。参考までに。

****************************************

<ミニットペーパーへのコメント>

概ね、検索することの大事さを理解されていると思います。あとは、どれだけ使いこなすのか、適切な単語で、検索するかによって、よい情報を得ることができると思います。一定の数をこなして、いろいろな使い方を覚えて、引用する文献、情報収集をして下さい。

<質問への回答>

(1) 引用文献のカウント

本であろうと、論文であろうと、同じにカウントするのが普通です。レポートを書くとき、いくつの論文を引用するのが適切か。それは、それぞれのレポートにもよりますが、5-10個くらいの引用があれば、いろいろなものを調べて、それの根拠を示して論文を書いていることを明確化できると思います。

****************************************

オープンラボでした。

2019年5月20日 (月)

5月18,19日は仙台青葉まつりでしたね。

研究室では18日(土)はオープンラボでした。

午前中は入試説明会や各ラボのポスター展示がありました。

午後からはオープンラボ。

今年もたくさんの学生さんが来てくれましたよ。

オープンラボというと学部4年生が多く来るかなと思いましたが、

学部1~3年生の人も来てくれました。(すごい!)

毎年わたなべ研ではケーキを食べながらお話します。

今年のケーキはこんな感じ。

(買ってきた本人なのにお店の名前忘れました・・) 本当はたくさーんあったのですが、写真を撮るのを忘れていて

本当はたくさーんあったのですが、写真を撮るのを忘れていて

後からとったのでこんな状態です・・・。

思い思いにケーキを選んでお茶を飲みながら院生と話したり

学生同士で話をしました。

研究室をどうしようか悩んでいるというお話も何人かから伺いました。

既に研究室選びを終えた者としては、色々な観点からラボを見て選ぶ

ことをおすすめします。

ラボはこの先多くの時間を過ごす場所です。●●だからと1つの観点から

見て決めるよりも、いくつかの点から見た方がそのラボの本質が見えますよ。

よーく考えて、ここだ!というラボを見つけてほしいです。

M1ふるい

オープンラボ2019・春開催、無事終了(5/18)

2019年5月19日 (日)

第77期将棋名人戦七番勝負は、挑戦者・豊島二冠が4連勝で名人位になり、三冠に。平成生まれの名人誕生とか。。。そんな新しい時代を感じさせる週末は、研究科の入試説明会、オープンラボ。前日の準備は、4年、M1の方々とラボスタッフの方々の奮闘で無事完了。当日、渡辺は説明会の座長役(広報副委員長のため。。)を無事にこなして。

それに続いて、ポスターでの研究紹介。M1の方が色々とがんばってくれ、また、スペースをゆったり取ったおかげでしょうか。時間的にもあっという間に、プレゼン・ディスカッションの時間が終了。それに続いて、研究室でのオープンラボは、農学部・理学部・教育学部などから9名の方々が参加頂きました。何をやりたいのか、将来はどうしたいのかなど、deepな話ができたかと思いますが、時間的に十分でなかった方もいたのではないでしょうか。受験に際して、きちんと議論ができなかったと思われる方は、改めて、議論できる場を設けますので、また、いらしてください。何より、渡辺の退官までの残り10年ほどに新時代を作ってくれる世代だと思いますので、期待しております。 最後になりますが、スタッフ、大学院生のみなさん、ありがとうございました。前日の準備から夕方の片付けなどあったかと。。遅い時間までありがとうございました。研究室訪問の皆さんも何かあれば、是非mailでお知らせ下さい。学生さんから見たオープンラボについては、別の記事で。。。

最後になりますが、スタッフ、大学院生のみなさん、ありがとうございました。前日の準備から夕方の片付けなどあったかと。。遅い時間までありがとうございました。研究室訪問の皆さんも何かあれば、是非mailでお知らせ下さい。学生さんから見たオープンラボについては、別の記事で。。。

わたなべしるす

PS. 資料をもらったけど、時間の関係で、渡辺の所に来ることができなかったという方。また、mailあるいは、改めての訪問も歓迎です。連絡をお待ちしておりますので。