こんばんは

M2のサトウです。

続々と来年度の新しいメンバーの記事が投稿されていますね。

研究室を離れる身としては嬉しいような寂しいような複雑な心境でございます。

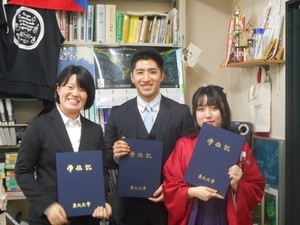

先日、無事卒業式を終え、私を含むM2の4人は4月から社会人になります。

卒業式当日は大量のピザを用意してくださり、本当にお腹いっぱいになりました。

おいしかったです!!!

M2のわがままを聞いてピザをわざわざご用意していただいてありがとうございます。

なべ研に入りたての頃は生物の勉強をほとんどしてこなかったため、高田さんの言葉は呪文のようにしか聞こえませんでした。

遺伝子、DNA、ゲノム何が違うのかもわからず、わからないなりに勉強したのを覚えています。

そんな私でも無事に修士課程を終えられたのも、いろんな人たちに支えていただいたからだと思います。

生物を学んでこなかったこんな私でも研究室に受け入れてくださったなべさん。

研究について一から教えてくださり、時には信頼していろいろなことを任せてくださった高田さん。

あらゆる場面で頼りになり、時には話し相手となってくれ、研究室の雰囲気を和ませてくださった増子さん、伊藤さん、尾形さん。

本当にありがとうございました!!!

また、同じ学生として研究以外でも様々なことで助けてくれ、フォローをしてくださった先輩方。

1人でM2の4人分のうるささを再現でき、研究室を圧倒的に賑やかに明るく楽しくさせてくれた小川(褒めてるよ)。

あとはかわいいかわいいバイトちゃん達!

ありがとうございました!

そして、なにより2年間の苦楽を共にしたM2のたかさき、ひきち、においくん。

同期の存在はとても大きく、君たちが同期で本当に良かった。楽しい2年間でした。ありがとう!

においくんのダイアリーにも書いていますが、お互い社会人になってからも集まれたら嬉しいです。

この2年は私にとって初めてのことばかりで、世界が少しだけ広がった気がします。

多くのことを学び、成長できた2年間でした。

なべ研での経験はきっと明後日からの社会人生活にも生きてくると信じています。頑張ります!

明日で学生という身分はラストです。

しっかり学割を使って東京へ旅立ちたいと思います。

なんだか寂しいですが、たまには仙台に立ち寄りますね。

そのときはお相手してください。

最後に、このダイアリーの存在を知ってしまっている両親。

この2年に限らず、長い長い学生生活を支えてくれてありがとうございました。

といいますか、24年間本当にありがとうございました。

これからはどうぞ、老後を謳歌してください。

それでは、2年間本当にお世話になりました!

関わったすべての皆様に感謝!ありがとうございました!

また会う日まで~

M2 サトウ