こんにちは。M1のふるいです。

10連休も終わり、葉の緑が眩しくなってきましたね。

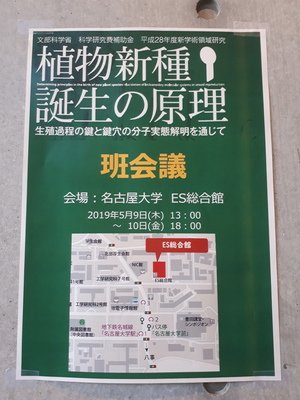

さてさて、5月9日と10日は班会議に参加するために名古屋に行ってきました。

(人生初の東海道新幹線の旅でした)

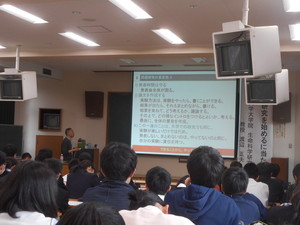

班会議とは、これです↓

会場に入ると「ん?この部屋椅子だけで机がない!?」と思いました。

実際は机は前の椅子の背もたれあたりに収納されていてありました。(よかったー)

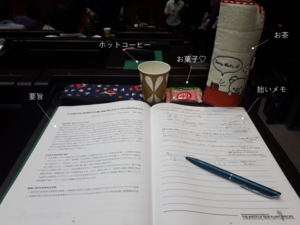

机をさっそく出して準備万端。 机の上はこんな感じ。

机の上はこんな感じ。

会場が冷房効いて寒かったのでホットコーヒー。

難しい話をたくさん聞くので糖分補給のためのお菓子。

そして発表の要旨集。これまでも要旨集をもらったことはあるけれど・・・

右ページにメモするスペースのある要旨集は初めてでした!

このスペースを存分に(?)活用してメモをしながらお話を聞きました。

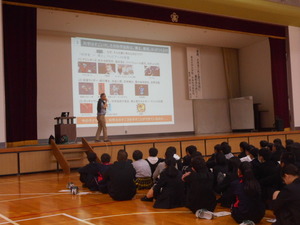

肝心のお話は・・・難しい!だけど面白かった!

どれも面白かったですが、特にFTの話と柿の話が面白かったです。

しかし、話を聞いても全部理解できずに、????となってました。

特にタンパク質や構造の話...知識がないなと改めて思いました。

今回の班会議で植物に関する最先端の研究について知ることができ、

視野を広げることができました。面白いなと思ったテーマについては

論文などもぜひ読んでみたいですね。

でも、同時に自分の知識不足も痛感したのでもっともっと勉強しようと思った

班会議になりました。

M1 ふるい