週末までは、ずいぶんと晴天続きで。一転、週明けの月曜日は1日中、12oC程度。3月の気温なのでは。。。火、水曜日は雨の予報。20oCを下回るような気温の方が植物にも、人間にもよいのですが、週末の旗日というか、最初の連休のところは気温が上昇とか。。沖縄の西表島では、今年初の熱帯夜とか。。。昨年よりは遅いようですが。。。南北に長い日本列島を象徴するような気温の変化かなと。。。世の中的には、愛媛県今治市関連の問題は解決の糸口が見えず。。。一方、プロ野球界の「鉄人」が亡くなられたと。。。先週の野球解説で声を聞いたような。。。生き方も同じように「鉄人」だったのだろうと。というか、そうありたいと。。。

4/24(水):宮城県宮城第一高等学校・特別講義「進路、人生をこれと思う方向に進めるために!!」

そんな雨降る火曜の午後。かれこれ、10年くらいになると思います。宮城県宮城第一高等学校への出前講義。最初の頃は、理数科対象でしたが、途中から、1年生全体への講義に。以前は研究室に同校の卒業生がずいぶんいた時期もあったのですが、今は、増子さんだけに。。。時代によって、メンバー構成も波がありますので。

講義の中身は、先週の福島県立福島高等学校での「キャリア教育」と同じ内容。ただ、同じスライドを使っても、その場の雰囲気で、話す内容が変わってしまうのが、よいことなのか、そうでないのか。。。講義の最初に、小学校時代に渡辺の出前講義を聴いたことがある方。という調査をするのは、この学校での通例に。仙台市内なので、いくつかの小学校で出前講義をやっていることもあって。。。今年は3名だったでしょうか。お目にかかった方々が。ありがたいことです。講義はいつものように、こちらから問いかけながらの、いわゆる、双方向での形式。なれてないのか、最初は少し反応がと思いましたが、。。イントロは、渡辺の出身地、愛媛県今治市。最近、ずいぶんと世の中で話題になっていますので。そんなことを話したのも、色々なことに興味を持ってほしいと。そんな多様な刺激がこれからの人生で活きてきますので。そんな渡辺が遺伝学をやるきっかけは、テレビのドキュメンタリー番組。人生の曲がり角というか、そんなことは意外な場所にありますので。 小学校時代の渡辺は基本、今の子供たちと同じ。違うのは、パソコン、スマホ、ゲームなどがなくて、遊ぶの外で。そこで以下に色々なことを考えているか。工夫しているか。あと、科学に興味を持つようになったのも、当時のアニメの科学力。今のアニメですごい博士が出てきたら。。。きっと、違ってくるのではと。科学力を子供時代に身につけたものに、学研の科学と学習があったのですが、今の世代にその話をしても。。。実際に実地検証しないといけないので。あること、ないことの有意差を。難しいのだと。。。現実には。。。

小学校時代の渡辺は基本、今の子供たちと同じ。違うのは、パソコン、スマホ、ゲームなどがなくて、遊ぶの外で。そこで以下に色々なことを考えているか。工夫しているか。あと、科学に興味を持つようになったのも、当時のアニメの科学力。今のアニメですごい博士が出てきたら。。。きっと、違ってくるのではと。科学力を子供時代に身につけたものに、学研の科学と学習があったのですが、今の世代にその話をしても。。。実際に実地検証しないといけないので。あること、ないことの有意差を。難しいのだと。。。現実には。。。

高校生になってくると、それまでは比較的全ての教科で学習をこなしていても、少しずつ不得意というものが出てくるわけです。渡辺は、国語、英語がmainだったでしょうか。今となっては、なぜできないのか、分からないところはありますが、文章をこうして書くことはできているし、科学論文ですが、英語で書いています。その意味では、高校時代のことはそれなりに基礎になっているかと。。。あと、大事なことは、数学で考えるということ。どの当たりで世代が変わったのか。数学の問題集に解法がつくようになったこと。解法があると、それを見て、覚えようとする方向に走るので。そうでないように、考えることを習慣にしてほしいと。この講義が進路講演会ということで、進路、つまり、3年弱で、センター試験なのか、新テストなのか。いずれ、そうしたものを受験するように。何を大学でやりたくて、進学するのか、しっかりと考えてほしいと。。渡辺の所で院生をしていた先輩の話なども出しながら。。 大学で何を学ぶのか。。。何を学んだのか。渡辺の場合は、それでめしを食うということ、飯の種。もちろん、その過程で、よき師匠にも出会い。。。そう考えると、他の大学に進学していたら。。。もちろん、時代を逆算しないと分からないことなので。。。なかなか難しい選択肢ですが。また、世界を目指しての研究であれば、生物系というか、農学系というか、そんなところは、基本、Nature, Scienceへの論文掲載。fieldによっても違うと思いますが。。。ただ、世の中の博士、教授に比べて、遙かに厳しい世界も。渡辺がたまに書く、将棋の世界もその1つかと。最近の高校生は本を読まないとか。これも、スマホなどの影響なのか。渡辺も本を読むのは、苦手でしたが、それでも、それなりには。なので、気に入った本を読んでみること。また、歴史を学ぶのは、人間の成功失敗を過去の例として学ぶこと。そう言うようにちょっと角度を変えれば。。。ということではないかと。講義がほぼ終わるところで、写真撮影をお願いしてないことに気がつき。。。後の祭り。。講義のあとに、担当の佐藤先生にお願いして、頂いた写真がここに使わせて頂いております。

大学で何を学ぶのか。。。何を学んだのか。渡辺の場合は、それでめしを食うということ、飯の種。もちろん、その過程で、よき師匠にも出会い。。。そう考えると、他の大学に進学していたら。。。もちろん、時代を逆算しないと分からないことなので。。。なかなか難しい選択肢ですが。また、世界を目指しての研究であれば、生物系というか、農学系というか、そんなところは、基本、Nature, Scienceへの論文掲載。fieldによっても違うと思いますが。。。ただ、世の中の博士、教授に比べて、遙かに厳しい世界も。渡辺がたまに書く、将棋の世界もその1つかと。最近の高校生は本を読まないとか。これも、スマホなどの影響なのか。渡辺も本を読むのは、苦手でしたが、それでも、それなりには。なので、気に入った本を読んでみること。また、歴史を学ぶのは、人間の成功失敗を過去の例として学ぶこと。そう言うようにちょっと角度を変えれば。。。ということではないかと。講義がほぼ終わるところで、写真撮影をお願いしてないことに気がつき。。。後の祭り。。講義のあとに、担当の佐藤先生にお願いして、頂いた写真がここに使わせて頂いております。 講義のあと、質疑の時間、10を超えるような質問があったのでは、。。こちらとしては、かなりこたえにくいような内容もありましたが、まあ、可能な限り。。。色々な質問がありましたが、感動的だったのは、親の背中をみて、その職でがんばりたいと。とても素敵な親御さんなのだろうと。。。そんなことを感じた時間でもありました。一方で、50年の人生しか歩んでないですが、何か、これというものを達成するとき、それに伴い、ある種の犠牲が生じることは、人生では多いことではないのかと。二兎を追う者は一兎をも得ずということにならないように、ということかなと。最後になりましたが、講義を設定頂きました佐藤先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。生徒さんたちからのレポートを楽しみにしております。

講義のあと、質疑の時間、10を超えるような質問があったのでは、。。こちらとしては、かなりこたえにくいような内容もありましたが、まあ、可能な限り。。。色々な質問がありましたが、感動的だったのは、親の背中をみて、その職でがんばりたいと。とても素敵な親御さんなのだろうと。。。そんなことを感じた時間でもありました。一方で、50年の人生しか歩んでないですが、何か、これというものを達成するとき、それに伴い、ある種の犠牲が生じることは、人生では多いことではないのかと。二兎を追う者は一兎をも得ずということにならないように、ということかなと。最後になりましたが、講義を設定頂きました佐藤先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。生徒さんたちからのレポートを楽しみにしております。 PS. 講義が終わったあと、昨年度・科学者の卵養成講座の重点コースだった生徒さんと議論の時間を。。。3月の発表会以来でしたが、何よりも、最後まで歯を食いしばってやってみること。そうすれば、先は見えてくると思います。頑張れ、受験生。

PS. 講義が終わったあと、昨年度・科学者の卵養成講座の重点コースだった生徒さんと議論の時間を。。。3月の発表会以来でしたが、何よりも、最後まで歯を食いしばってやってみること。そうすれば、先は見えてくると思います。頑張れ、受験生。

PSのPS. 講義でも話をしたとおり、歴史から学ぶことは大事なこと。昨日のテレビで、「先人たちの底力」というのを見ていて。。率先垂範と言えばよいのでしょうか。まずは、隗より始めよと言えばよいのか。。。最初から見ていなかったですが。。。改めて、人としてのあり方を学んだ時間でした。再放送されればよいのですが。。。

4/26(金):栃木県立栃木高等学校・SSHオープニング講座「高校での課題研究が、大学・大学院での研究につながる」

1ヶ月ちょっと前には、当時の1, 2年生向けに「農学・生命科学入門」ということで、30名程度の生徒さん向けに、渡辺が普段、研究を行っている「自家不和合性」の話と、その渡辺自身の歴史というか、キャリアというか、そんな講義を。この1ヶ月で、年度が替わっているので、講義をした生徒さんたちは、2, 3年生に。今回は、新1年生向けに、SSHオープニング講座ということで、昨今のSSHでは、一部の生徒だけでなく、学年全体の生徒さんたちで「課題研究」を行うということが、常態化。そうしたこともあり、講義では、「課題研究」をどの様に展開するのか、また、残りの時間で、少し短いversionでのキャリア教育を。 小学校、中学校の時に、自由研究を行い、入賞したような方も。ただ、一方で、自由な発想で研究を行うということは共通点はあるかも知れないけど、厳密に条件を設定し、どの因子を変えると、何が表現型として変わるのか、ということを行ってほしいと。一度にたくさんの因子を振ってしまうと、何が原因なのか分からなくなってしまう訳なので。それから、意外とできそうでできないのは、繰り返し実験をして、統計的な処理をすること。1回、結果が出ると、それに満足しがちなところを、そうでなくて、しっかり、そのdataの傾向を理解すること。実験によっては振れ幅が大きいこともありますし、その振れ幅の大きさが、別の要因を理解する上で、重要であったり。。。それから、大事なこととして、実験結果は、どの様なことも記録を取ること。失敗と思っても、それを残すことで、継続して実験をしてくれる後輩たちが同じ失敗をしないようにするための「大切な伝言」であると。。失敗すると、かっこよくないとか、そんなことを思いがちかも知れないですが、そんなことはないわけで。。

小学校、中学校の時に、自由研究を行い、入賞したような方も。ただ、一方で、自由な発想で研究を行うということは共通点はあるかも知れないけど、厳密に条件を設定し、どの因子を変えると、何が表現型として変わるのか、ということを行ってほしいと。一度にたくさんの因子を振ってしまうと、何が原因なのか分からなくなってしまう訳なので。それから、意外とできそうでできないのは、繰り返し実験をして、統計的な処理をすること。1回、結果が出ると、それに満足しがちなところを、そうでなくて、しっかり、そのdataの傾向を理解すること。実験によっては振れ幅が大きいこともありますし、その振れ幅の大きさが、別の要因を理解する上で、重要であったり。。。それから、大事なこととして、実験結果は、どの様なことも記録を取ること。失敗と思っても、それを残すことで、継続して実験をしてくれる後輩たちが同じ失敗をしないようにするための「大切な伝言」であると。。失敗すると、かっこよくないとか、そんなことを思いがちかも知れないですが、そんなことはないわけで。。 実験をしたら、それで満足という方も。それではよくないので、きちんとした発表、論文にまとめて報告して、1つの研究が完了だと。また、科学論文の書き方には、ある種のルールがあるので、それを守って、また、どの様なイントロ、タイトルをつけるかによって、それを見てみたいというようなわくわくするようなものにしてほしいと。これらは、大学、その先の社会人になっても重要なこと。難しいかも知れないですが、少しずつ学ぶこと、身につけること、何より、考えながら行動することを、この課題研究で行ってほしいと。

実験をしたら、それで満足という方も。それではよくないので、きちんとした発表、論文にまとめて報告して、1つの研究が完了だと。また、科学論文の書き方には、ある種のルールがあるので、それを守って、また、どの様なイントロ、タイトルをつけるかによって、それを見てみたいというようなわくわくするようなものにしてほしいと。これらは、大学、その先の社会人になっても重要なこと。難しいかも知れないですが、少しずつ学ぶこと、身につけること、何より、考えながら行動することを、この課題研究で行ってほしいと。 後半というか、1/3くらいの時間を使って、渡辺のこれまでの歩みを。科学者を目指したきっかけは、子供時代のアニメの影響。植物の遺伝学をやろうと思ったのも、高校時代のテレビ番組を見て。。。なので、何をやるにも、きっかけはどの様なことでもよいわけです。将来について、これということがないという方もいましたが、できることをやってみることではないかと。また、人生の転機もたくさんあるもので。渡辺自身、東北大に来たので、今の研究人生があると。そうでないところに言っていたら、別の職でということになったのでは。。。それはいつも思うことなので。ただ、今できることを、しっかりやること。できるだけ、積み残しであったり、後回しにしないで。。すぐにできることはすぐにしっかりやる。できそうでできないことかも知れないですが。。。最後のところは、いつもの組織論。盛り上がりがもう少しあるかと思いましたが、世代の違いか、男子校だからなのか。。。いずれ、失敗にへこたれないでやってみることですから。

後半というか、1/3くらいの時間を使って、渡辺のこれまでの歩みを。科学者を目指したきっかけは、子供時代のアニメの影響。植物の遺伝学をやろうと思ったのも、高校時代のテレビ番組を見て。。。なので、何をやるにも、きっかけはどの様なことでもよいわけです。将来について、これということがないという方もいましたが、できることをやってみることではないかと。また、人生の転機もたくさんあるもので。渡辺自身、東北大に来たので、今の研究人生があると。そうでないところに言っていたら、別の職でということになったのでは。。。それはいつも思うことなので。ただ、今できることを、しっかりやること。できるだけ、積み残しであったり、後回しにしないで。。すぐにできることはすぐにしっかりやる。できそうでできないことかも知れないですが。。。最後のところは、いつもの組織論。盛り上がりがもう少しあるかと思いましたが、世代の違いか、男子校だからなのか。。。いずれ、失敗にへこたれないでやってみることですから。

最後の質疑の時間には、10を超える多様な質問が。文理選択、課題研究の方向性、将来について等、今回の講義を踏まえて、それぞれが色々と考えたのだなと、実感できるdeepな議論の時間でした。講義の前後には、大橋校長先生、SSH担当の須藤先生を交えて、SSHというプログラムの本質、今後の展開の方向性に始まり、多岐にわたった教育問題について、意見交換をできたのは、これからのアウトリーチ活動だけでなく、大学の教育をどう展開するかということのヒントを頂いたような、貴重な時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の講義を設定頂きました、SSH担当の須藤先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。今後ともよりよい形でのコラボができればと思いますので。ありがとうございました。

最後の質疑の時間には、10を超える多様な質問が。文理選択、課題研究の方向性、将来について等、今回の講義を踏まえて、それぞれが色々と考えたのだなと、実感できるdeepな議論の時間でした。講義の前後には、大橋校長先生、SSH担当の須藤先生を交えて、SSHというプログラムの本質、今後の展開の方向性に始まり、多岐にわたった教育問題について、意見交換をできたのは、これからのアウトリーチ活動だけでなく、大学の教育をどう展開するかということのヒントを頂いたような、貴重な時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の講義を設定頂きました、SSH担当の須藤先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。今後ともよりよい形でのコラボができればと思いますので。ありがとうございました。

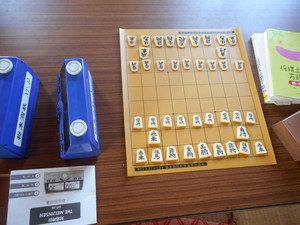

PS. 前回の3月の出前講義の時も、歴史的建造物を拝見できたのですが、今回は大橋校長先生、須藤先生に、講義前の時間使い、「記念図書館(養正寮)」を案内頂きました。大正3年の建造物。その後の歴史にも耐えて、現在に。1Fは放課後の自習室になっていると。この建物のスペースを含めて、自分のスペースが確立されているというのは、感動でした。かなり遅い時間まで自学自習ができる。大学の研究室の居室のようなスペースで。こうしたことで、自ら学ぶことの大切さを実感できているのだろうと。2Fは、囲碁将棋部が毎日の鍛錬の場に。県内でもトップクラスの成績収めているというのもうなずけるような雰囲気がある空間でした。そんな空間にも、少し季節外れの来訪者も。。。昔取ったなんとかで、排除はしたのですが。。。ちょっと危うさがあったのは、反省でした。

PS. 前回の3月の出前講義の時も、歴史的建造物を拝見できたのですが、今回は大橋校長先生、須藤先生に、講義前の時間使い、「記念図書館(養正寮)」を案内頂きました。大正3年の建造物。その後の歴史にも耐えて、現在に。1Fは放課後の自習室になっていると。この建物のスペースを含めて、自分のスペースが確立されているというのは、感動でした。かなり遅い時間まで自学自習ができる。大学の研究室の居室のようなスペースで。こうしたことで、自ら学ぶことの大切さを実感できているのだろうと。2Fは、囲碁将棋部が毎日の鍛錬の場に。県内でもトップクラスの成績収めているというのもうなずけるような雰囲気がある空間でした。そんな空間にも、少し季節外れの来訪者も。。。昔取ったなんとかで、排除はしたのですが。。。ちょっと危うさがあったのは、反省でした。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】宮城県宮城第一高等学校・進路講演会、栃木県立栃木高等学校・SSHオープニング講座(4/24, 4/26)

2018年4月24日 (火)

☆M1歓迎ケーキ会☆

2018年4月23日 (月)

お久しぶりです。M2の引地です。

投稿は年始以来になるので...年度が変わって初めての執筆となります。本年度もよろしくお願い致します。

研究科改組により、本研究室の分野名も「植物生殖遺伝」から「植物分子育種」へと変わりました。慣れるまで少々時間がかかりそうです...。

昨日、仙台市ではフィギュアスケート選手・羽生さんのパレードでしたね!

私は就職活動中により東京へ移動しており、残念ながら見ることはできませんでしたが、皆さんは見に行かれましたか。

東北出身で、年齢も同じ方なので、一層の親近感を抱いています。これからも応援したいと思います。

パレードは見られませんでしたが、行先ではネモフィラなど美しいお花を見ることができました。春ですね。

さて、春を迎えたということは...

新しいM1の学生さんが入ってきてくれたということです♪

去年のオープンラボにもなべ研に来てくれて、そのまま夏の院試を受け、この春M1としてメンバーに加わりました。

ということで先週の木曜日は、ゼミの年度方針も兼ねて「M1 歓迎ケーキ会」を行いました。(既に小川さんの記事でも触れてありますね!)

気になるケーキのお店は素敵なタルトで御馴染みのキルフェボンさん。

イチゴ、マンゴーなどの色とりどりのフルーツのタルトや、ぎっしり密度がありそうなチーズタルト、金箔が乗ったリッチなチョコレートのタルトなど...どれも美味しそうですね。

イチゴ、マンゴーなどの色とりどりのフルーツのタルトや、ぎっしり密度がありそうなチーズタルト、金箔が乗ったリッチなチョコレートのタルトなど...どれも美味しそうですね。

公式サイトにあるホールのタルトの写真は美しく、いつまでも見ていられます。 私はゆずチーズスフレのタルトをチョイスしました。

私はゆずチーズスフレのタルトをチョイスしました。

さっぱりしたゆずのジャム?と優しい口当たりのチーズの相性は抜群でした。

なべさん、いつもご馳走様です。そしてマスコさん、M1のお2人は歓迎される立場なのに準備ありがとうございました。

さて、タルトの話はここまでにし、今年度のM1の小川さんと高橋さんについて書きます。お2人の自己紹介は既に記事が投稿してあるのでそちらをご覧ください。

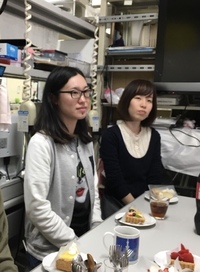

左:小川さん 右:高橋さん

女性(先輩)が2人抜け、また女性が2人入ってきたので、今年もなべ研はガールズが多めです。(メンズの肩身の件はフォローできずすみません)

小川さんは元々育種学をやっていたため、こちらも専門的なことをいろいろと教えてもらって勉強しようと思います。

髙橋さんはなべ研では珍しい薬学部出身です。卒論の話を伺ったときにすごいレベル・量の実験をしているな、と思ったので大学院でも実験頑張りましょう!

雑談をしているときも中々面白い話題で盛り上がることができたので、今年度もなべ研は笑顔が絶えない研究室になるでしょう。

そしてなべ研のM1だけではなく、お隣の菅野研にもM1の学生さんが1人、学生アルバイトさんは学部1年生が2人、入ってきてくれました!

菅野研の学生さんは料理が得意だそうで、今度何かイベントがあったときのメニューに密かに期待しております。

そして、なんとアルバイトさんは2人とも私と母校が一緒ということで。非常に喜んでおります。

これでアルバイトさん含め、学生の東北出身率が一気に上がりました。(これまでは石川・関東がやや多めでした)

現在のM2の4人は現在不在が多く、これからもご不便をおかけすることと思いますが

新メンバーの皆様、新しい環境でも頑張ってください!よろしくお願いします。

PS.今年度も生命科学研究科入試説明会を実施致します。

弘前(5/12)、秋田(5/13)、東京(5/12)、仙台(5/19)の4会場で行われますが、なべさん(渡辺教授)が参加する日程は東京・仙台のみなのでご注意ください。

私がおすすめするのは仙台会場です。何故ならば仙台会場のみオープンラボがあるからです。

研究室を決める際には、実際に研究室を訪問し、学生さんともお話しして雰囲気を掴むことは大事だと思います。研究室の恒例イベント「ケーキ会」をしながら座談会のような時間を設けておりますので、その時にいろいろと質問などしてくださればと思います。(おそらく私はいませんが...)

他大学・専門とは離れていたり4年生ではない学生さんも歓迎です。なべさんと研究室の学生一同、お待ちしておりますので、是非お越しください!(※事前予約制になっているので研究科HPを参照し、ご予約ください)

M2 引地

やらかしてしまいました...

2018年4月21日 (土)

さきほど記事を投稿したのですが、うっかり無題で出してしまうという痛恨のミス...。

というわけでタイトルをつけて更新してみます(がこれであっているのでしょうか...)。

こんばんは。M1のおがわです。

写真は明らかに作りすぎたとわかる豚の角煮。

主婦の味方SEIYUさんで豚バラブロックに値引きシールが貼られているのを見て思わず買ってしまいました。先着3名様までおすそわけします。ほしい方がいればおがわまでどうぞ。うそじゃないです。なお配送はできません。ちなみに角煮は今日の夕飯ではなく、一度冷ましてからもう一度煮詰めて明日以降のごはんに。今日の夕飯は豚こまとキャベツのミルフィーユでした。

さて、ようやく一人暮らしにも慣れてきた私ですが、先日同期の実央氏とともにラボで歓迎会をしていただきました。磐城高校のみなさんがいらした日の翌日の話ですね。

なんとなんと、歓迎会用ケーキはキルフェボンです!マスコさんと実央氏と私の3人で買出しに行きました。ケーキ屋さんはいいですね。きらきらしていて見ているだけで幸せになれます。

私はフルーツたっぷりのタルトをいただきました。写真はいまいち。もっと"ふぉとじぇにっく"で"いんすたばえ"な写真を撮れるようにならなくては。精進します。

そういえば、今日の仙台は気温25℃だったとか。春を通り越してもはや夏ですね。この間咲いたと思った桜がみるみるうちに葉桜になっていきます。

実央氏いわく「仙台は5月頃が一番暑い気がする」とのこと。早くも夏バテに注意かもしれません。めげずにがんばります。

最後に、ここのブログを見てくださっているだろう大学生のみなさんに大事なお知らせです。

来る5月、生命科学研究科の入試説明会が開催されます。5/12に東京、5/19に仙台での開催となります。今年度から分野名が変わっているので予約や訪問の際は注意です。なべ研は「植物分子育種分野」ですよ!

仙台会場ではオープンラボも行います。なべ研のオープンラボは毎年恒例ケーキ会!おいしいケーキを食べつつ楽しくおしゃべりをしましょう!研究室選びは研究内容だけでなく、ラボの雰囲気を見るのも大切ですよ。ラボメンバー一同、みなさんがいらっしゃるのを楽しみにお待ちしています!

M1 おがわ

【アウトリーチ活動】福島県立磐城高等学校・大学訪問研修、福島県立福島高等学校・SSH特別講義(4/18, 4/20)

2018年4月21日 (土)

気温の話ばかりになるのは。。。と思いつつ。今日も朝は涼しく、日中は初夏のような。。そんな中、ニュースを賑わしているのは、愛媛県、今治市という言葉。かつて、住まいとしていた時代もあった渡辺には、どちらの問題も迅速に解決というか、明快な解というか、そんなことにならないのかと。。。今でも愛媛県、今治市には出前講義などでもいくことがあるわけですが、その多くは小学校。小学校の子供たちが外で遊べないというのは、普通のことではないので。。。そんなことが気になった今週のアウトリーチ活動。

4/18(水):福島県立磐城高等学校・大学訪問研修

福島県立磐城高等学校の1年生の皆さんが研究室見学は7年前に始まったこと。今年で7年になるのだと、改めて感慨深い思いに。研究室を見学してくれたことについては、M1の高橋さんが記事にしてくれているので。そちらをご覧下さい。当日は、久しぶりに小雨模様。1年生1クラスの生徒さん40人が、10人ずつに分かれて、東谷研、日出間研、児島研と渡辺の研究室を30minずつに順番に見学。高校での入学式を終えて、10日くらい。教室での新しいクラスのメンバーとなじめているかどうか。渡辺が高校に入ったとき、どうだったか。よくは覚えてないですが、出席順でしたので、名前の近い人が並んでいたのだけ、覚えています。中学校から高等学校に入って、いきなり、大学の研究室見学。他のクラスは学部があるところがほとんどなので、大学ですが、ここは大学院のみの生命科学研究科。。。中学校から2足飛で、大学院の研究室見学。。。

説明をしてくれるM1の学生さん2名も、この4月から研究室に来てくれているわけなので、相互に刺激になった研究室訪問であればと。。。そんなことを。聞くところによると、6月終わり頃には、文理選択も決定するとか。。。今回の見学で、その方向性が見えてくれたのであれば、幸いです。オープンキャンパスなど、東北大に来る機会もあると思います。是非、また、お立ち寄り下さい。

説明をしてくれるM1の学生さん2名も、この4月から研究室に来てくれているわけなので、相互に刺激になった研究室訪問であればと。。。そんなことを。聞くところによると、6月終わり頃には、文理選択も決定するとか。。。今回の見学で、その方向性が見えてくれたのであれば、幸いです。オープンキャンパスなど、東北大に来る機会もあると思います。是非、また、お立ち寄り下さい。 PS. 今回、引率でこられた坂本先生。ふとした話から渡辺の数年違いの世代。色々と話をするうちに、渡辺が農学部の助手になってはじめて、3年生の学生実験を教えた学生さんと同級だと。。。縁とは何とも不思議なもので。その学生の世代には、M1の学生さんの学部時代の指導教員も。。。人のつながりのありがたさというか、不思議を改めて。。。今後とも、このご縁を活かして、コラボができればと。ありがとうございました。

PS. 今回、引率でこられた坂本先生。ふとした話から渡辺の数年違いの世代。色々と話をするうちに、渡辺が農学部の助手になってはじめて、3年生の学生実験を教えた学生さんと同級だと。。。縁とは何とも不思議なもので。その学生の世代には、M1の学生さんの学部時代の指導教員も。。。人のつながりのありがたさというか、不思議を改めて。。。今後とも、このご縁を活かして、コラボができればと。ありがとうございました。

4/20(金):福島県立福島高等学校・SSH特別講義「進路、人生をこれと思う方向に進めるために!!」

週末の金曜日は、SSHの運営指導委員を仰せつかっている、同じ福島県の福島県立福島高等学校へ出前講義に。福島市内は25oCを超えるのではないかという様な暖かさ。。。モモ、ナシ、サクランボなどのバラ科果樹の開花も始まっていて。。。例年よりもずいぶん早いのでは。農家の方の大変さをふと、新幹線の窓越しに。。。書き物をしていると、写真が撮れずで。。ここで、この花を見たので、バラ科果樹の自家不和合性の話をすることもできて。なにせ、果樹の生産では日本でも屈指の県ですから。福島は。

さて、ことしで、3年目になったでしょうか。1年生向けの「キャリア教育」。渡辺のこれまでの歩みを振り返り、それをモデルとして、自分たちのキャリア形成というか、進路を考えてほしいというもの。最初に、SSH主任の細谷先生から渡辺の紹介を。身に余るような紹介で。。。講義では、渡辺の略歴を説明したあと、渡辺の小学校時代からの話を。ずいぶん世代が違うので、すりあわせが難しくなってきましたが、今の自然から学んでほしいと。また、自分の置かれているアドバンテージを活かすこと。 高校生になってくると、全ての教科が得意というのは難しいこと。渡辺もそうでした。それなりにこなしていたのは、数学と化学くらい。それ以外は。。。ただ、大事なことは、高校までは、大学・社会人として活躍するための基礎であって、高校での成績、いわゆる、よい大学へ進学することで、幸せな仕事が来るのではないと言うこと。自分で何をしたいのか、明確に考えてほしいと。自分の進路を。渡辺が、育種学、遺伝学の研究をしようと思ったのも、高校生の時のテレビがきっかけだと。なので、きっかけはすぐ身の回りにあるからと。

高校生になってくると、全ての教科が得意というのは難しいこと。渡辺もそうでした。それなりにこなしていたのは、数学と化学くらい。それ以外は。。。ただ、大事なことは、高校までは、大学・社会人として活躍するための基礎であって、高校での成績、いわゆる、よい大学へ進学することで、幸せな仕事が来るのではないと言うこと。自分で何をしたいのか、明確に考えてほしいと。自分の進路を。渡辺が、育種学、遺伝学の研究をしようと思ったのも、高校生の時のテレビがきっかけだと。なので、きっかけはすぐ身の回りにあるからと。 渡辺は「縁」あって、大学教官・教授という職をしているわけですが、紆余曲折があって、現在にいっていること。その中では色々なことを考え、高みを目指したということ。教授と比べれば、将棋のプロは遙かに厳しい職。そうした実例も交えながら。講義の日は第76期将棋名人戦第2局。佐藤名人が勝って1勝1敗に。。。誰かの本にもあったような気がするのですが、人生、2勝1敗だったかと。。確かに、勝ち越しを続けていけば、物事はよい方向に行くのはと。是非、考えて見て下さい。こちらがいつものようにしゃべりすぎで、質疑の時間が十分に取れず、申し訳ありません。レポートに質問を。。。

渡辺は「縁」あって、大学教官・教授という職をしているわけですが、紆余曲折があって、現在にいっていること。その中では色々なことを考え、高みを目指したということ。教授と比べれば、将棋のプロは遙かに厳しい職。そうした実例も交えながら。講義の日は第76期将棋名人戦第2局。佐藤名人が勝って1勝1敗に。。。誰かの本にもあったような気がするのですが、人生、2勝1敗だったかと。。確かに、勝ち越しを続けていけば、物事はよい方向に行くのはと。是非、考えて見て下さい。こちらがいつものようにしゃべりすぎで、質疑の時間が十分に取れず、申し訳ありません。レポートに質問を。。。 PS. 講義の前に、今年度から赴任された竹田校長先生など、関係の先生方にご挨拶と最近の教育についての議論の時間に。。貴重な議論の時間、ありがとうございました。SSHに限らず、色々なactivityがよい方向になるように、コラボできればと。よろしくお願いいたします。

PS. 講義の前に、今年度から赴任された竹田校長先生など、関係の先生方にご挨拶と最近の教育についての議論の時間に。。貴重な議論の時間、ありがとうございました。SSHに限らず、色々なactivityがよい方向になるように、コラボできればと。よろしくお願いいたします。

PS.のPS. 一方で、ずいぶんお世話になっていた先生方も異動で別の学校へ。寂しい限りですが。。。また、新しい学校にも伺いたいと思いますので。。。

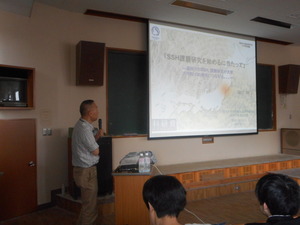

4/20(金):福島県立福島高等学校・SSHコース開講式「課題研究を始めるに当たって」

福島高校でのSSHの活動にコラボするようになって、10年近くになるでしょうか。その当時から、いわゆる、サイエンス(科学)に関連した部活動を「SSH部」という形で統合して、相互連携しながら、より高い研究を展開していたような。。。そうした中で、スタートの開講式にあわせる形で、実際に行う課題研究にどの様に取り組むのかということを。科学者の卵養成講座であったり、SSHの発表会などで見かけた2年生と先に、キャリア教育の講義を行った1年生が。total 70名はいたのでは。しっかりがんばって下さい。 最初に紹介頂いたのは、對馬教頭先生。以前、相馬高校のSSHでお世話になっていた方。渡辺の紹介と教頭先生自身がこれまでのSSHなどで気になったようなことを。こちらもなるほどと思うことが数多く。そうした中で。繰り返して実験をすること。ノートをしっかりまとめること。まとめた結果からどの様な結論を導き出すのか。さらには、方法、結果は過去形で書くというような、実際的なことも。また、タイトルは、いつも同じようなものでなくて、その時々の進歩にあわせて、変えてほしいと。

最初に紹介頂いたのは、對馬教頭先生。以前、相馬高校のSSHでお世話になっていた方。渡辺の紹介と教頭先生自身がこれまでのSSHなどで気になったようなことを。こちらもなるほどと思うことが数多く。そうした中で。繰り返して実験をすること。ノートをしっかりまとめること。まとめた結果からどの様な結論を導き出すのか。さらには、方法、結果は過去形で書くというような、実際的なことも。また、タイトルは、いつも同じようなものでなくて、その時々の進歩にあわせて、変えてほしいと。 質疑の時間には、1年生がずいぶん活発に質問をしてくれました。積極的に、まずはやってみること。指導してくれる先生方、先輩方のコメントを。その上で、自分で考えて、これということを見つけてほしいと。

質疑の時間には、1年生がずいぶん活発に質問をしてくれました。積極的に、まずはやってみること。指導してくれる先生方、先輩方のコメントを。その上で、自分で考えて、これということを見つけてほしいと。 PS. 講義が終わったあと、今年度からSSHをサポートされる先生方と短い時間だったですが、情報交換を。これまでの先生方が積み上げられたものに、新しい風を吹き込んで頂ければと。こちらもできるだけのことで、コラボしたいと思いますので。よろしくお願いいたします。

PS. 講義が終わったあと、今年度からSSHをサポートされる先生方と短い時間だったですが、情報交換を。これまでの先生方が積み上げられたものに、新しい風を吹き込んで頂ければと。こちらもできるだけのことで、コラボしたいと思いますので。よろしくお願いいたします。

PS.のPS. SSHを担当されている高橋先生との話の中、去年のM2の学生さん、それぞれの会社に就職して、今頃、研修でがんばってくれているのでは。驚くことに、お二人が就職した2つの会社の社長の出身高校が福島県立福島高等学校だと。。。恐ろしいほど、世の中が狭くなりました。というか、高橋先生が学位を取った研究室の後輩になるのが、去年のM2の学生さん。。どこまで世間は狭いのか。そうそう、研究室の学生さん、アルバイトさんにも、福島県立福島高等学校の卒業生が3名。。。これも繋がりなのだろうと。

わたなべしるす

안녕하세요(アニョハセヨ)

2018年4月20日 (金)

はい。韓国に行ってきました。高田さんと。

もともと渡辺研でポスドクをしていらっしゃった、Park(パク)さんと2国間で研究費をいただけることになり、その視察というか、韓国と日本でできることのミーティングをしに訪れました。

2泊3日でその内の日の1日だけを利用してさまざまなことを話し合いました。そして、順天(スンチョン)大学の施設を駆け足ではありましたが、紹介してくださいました。すごい広かったので。

では、その様子を少しだけ。

まずはパクさん(後姿)に大学、研究室に連れて行ってもらいました。 下の写真で奥に見えるのが順天大学です。(正面から撮りたかったけど時間がなかった。残念。)

下の写真で奥に見えるのが順天大学です。(正面から撮りたかったけど時間がなかった。残念。)

パクさんのいる研究棟

ちょっと何書いてるかわかりません。

研究棟の中

ようやくパクさんを前から激写

実際に圃場などを案内してもらいました。

写真にある通りパクさんのところでは地面に直接植えて育てていました。渡辺研では素焼きの鉢ですね。このようなハウスが5棟ほどあり、多くの植物が育っていました。

このハウスはキャンパス内にあるものですが、これら以外の別の場所(キャンパス外)にハウスや室内圃場?みたいなものもありました。

広大な土地に多くの植物が植わっており、韓国人だけではなくさまざまな国の方がポスドクやドクターとして在籍しており、国と国の垣根を越えて意見が飛び交っていました。

私も渡辺研に留まっているだけでなく、いろいろな場所に顔を出して意見を出す、意見をもらうことをしないとなと、刺激を受けました。

今回は文章少な目で写真多めでしたが、そのほうが現地の状況がわかりやすいかなと。

最後に。

初めてあったにもかかわらず、こんな若造を快く迎えてくれたパクさん。

私自身海外が久しぶりだったので、高田さんに金魚のフンみたいにくっついて歩いていました。

なので、高田さんは相当めんどくさかったと思います。

このお二方に感謝したいと思います。ありがとうございました。

また会えること、行けることを楽しみにしています。

それでは

D2 オカモト

P.S.

さすが韓国って感じで、食事はもれなく辛かったです。

辛そうに見えないものでも辛かった。特に手前にある味噌汁みたいなやつ。

おわり