毎日暑いですね。

渡辺先生も書かれているように、梅雨なのか、夏なのかよく解らない天気が続いている仙台です。

朝、水をあげて出かけても 夕方にはこんな状態になっていて、、、

夕方にはこんな状態になっていて、、、 水分補給、大事ですね。

水分補給、大事ですね。

シーズン真っ只中で毎日部活に明け暮れる我が子達。

帰宅後の第一声は決まって「疲れた〜〜〜」 休息、大事ですね。

休息、大事ですね。

暑いと食欲も落ちてしまいがちですが、、、 甘いものを補給するのも大事です。

甘いものを補給するのも大事です。

研究室は機械類の管理のため温度を一定に保っているので、

株分けしてもらったコダカラベンケイソウが研究室の片隅でこんなに大きく成長したり、

いただいた鉢植えも毎年咲き過ぎ?な程、花をつけます。

水分、栄養、休息

どれがかけても健康ではいられません。

西日本の大雨災害で被災された方々にも、十分な栄養と休息が取れる環境が早く戻って来てくれますよう、心からお祈り申し上げます。

いとう

夏日が続く梅雨

2018年7月12日 (木)

苦難、逆回転、乾坤一擲(7/11)

2018年7月11日 (水)

週末をはさんで、中国・四国・近畿での雨はすごかったというレベル以上であった。亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々の1日も早い復旧を祈るばかりである。7年4ヶ月前。東日本大震災。その時のことを思い起こさせるような河川の決壊。車が流れる様子は当時、そのものであった。もちろん、震災当日は、ほとんどそんなことを知るよしもなかったのであるが。。。いつから、このような気象条件になったのであろうか。仙台にきた、1984年当時、梅雨の時期の涼しさと言うよりも、寒さを実感した。梅雨を第2の冬ということもあった。梅雨明けまで、暖房器具が手放せなかった。今は、その逆で、冷房が欠かせない。どちらも「苦難」かもしれないが、巨大台風であったり、地球全体での気象の変化を人類の叡智を集めて、この苦難を突破するしかないのであろう。 瀬戸内側の梅雨時期は、しとしと降る雨で、梅雨明け前には、かなりの雨と雷が来ると、梅雨明けというのを思い出す。その梅雨明け前の雨がこの豪雨だとしたら、あまりの変化である。小学生の頃、台風の襲来で裏山が崩れそうと言うことで、公民館に避難したことはあったが、これほどになるとは。。。瀬戸内の地形はあまり広くない沿岸部から山が海岸線近くまで迫った地形が特徴なので、陸の孤島になっているところも、被害が大きくなったような。。。この40年あまりで、地球全体でなにがどうなったのか、時間軸を逆回転して、解析することは。。。もちろん、専門家の方々はされているのであろうが。。。

瀬戸内側の梅雨時期は、しとしと降る雨で、梅雨明け前には、かなりの雨と雷が来ると、梅雨明けというのを思い出す。その梅雨明け前の雨がこの豪雨だとしたら、あまりの変化である。小学生の頃、台風の襲来で裏山が崩れそうと言うことで、公民館に避難したことはあったが、これほどになるとは。。。瀬戸内の地形はあまり広くない沿岸部から山が海岸線近くまで迫った地形が特徴なので、陸の孤島になっているところも、被害が大きくなったような。。。この40年あまりで、地球全体でなにがどうなったのか、時間軸を逆回転して、解析することは。。。もちろん、専門家の方々はされているのであろうが。。。

そんな中で、避難のタイミングについての議論を見つけた。いろいろなことはあろうが、空を見上げて、今であれば、いろいろなところにある気象情報から、個々人がきちんと考えることの重要性をという声も。もちろん、1つの答えというわけにはいかないにせよ。。。空と地面の様子を見て考える。お天道様を理解すると言うことなのだろうか。どんな決断をするのか、天と地を意味する乾坤、そこで自ら決断するという、乾坤一擲。そこまで言うのは酷かもしれないが、東日本大震災の時にいわれた「津波てんでんこ」ということは、まさに、その通りなのかも知れない。3.11とは異なり、ずいぶんと気温も高いこの時期。復旧作業ももちろんであるが。体調管理をされて、1日も早い復旧をというのが、東日本大震災を体験したものとして。。。黙祷。

わたなべしるす

PS. 被災された方々のことを思うと、main記事には書けないが、世界的なスポーツイベントもあと数日。これからの方向性について、なるほどという提言が。。。ここだけの問題とせず、広く考えて見ると、より幅広く適応できるのではと。。。難しい問題と言わないで。。。

効果絶大、伝説、記憶(6/30)

2018年6月30日 (土)

関東では梅雨が明けたらしい。仙台も梅雨明けを思わせるような暑さであるが、来週後半には、雨がもどってくるらしい。中庭では樹木の剪定が行われているが、暑い中ではあるが、雨降りの中でというよりは。。。そういえば、昨日の夕方もゲリラ豪雨と思えるような雨が。結構強烈であった。瞬間と言わなくても、しばらく待てば、雨は上がってくれたので。。。こんな日差しが強い時期、夏野菜の生育は順調なのでは。そんな夏野菜のキュウリに一工夫されているとか。自分で苗を作るのではなくて、苗を買って、栽培できる時代。1つの台木に穂木を2品種。野菜であれば、2品種が限界なのか、。。少なくとも2種類の味が楽しめるという意味では、効果絶大のような。。。近縁で、違う種を穂木にしてみたら、。。ふと、そんなことを考えてみたが、種の特性を完璧に発揮するのが難しいのだろうか。いずれ、考えて見たい。 キュウリなどのウリ科はちょうど開花時期。というか、出前講義でも受粉作業を行った。いずれ、夏が近いと言うことは、色々な花が咲いてくる。果実が大きくなり、中には、種子形成も起きる。キュウリのように種子が未熟で食すものもあれば、スイカのように種子がほぼ成熟したものも。。。そんな風に、花が咲くのが普通のものもあれば、サツマイモ、サトイモのように開花を見るのが、rareなものも。。。そんな中で、めったに咲かない「タケの花」が開花したとか。子供の頃に、タケでなくて、ササの花が咲いているのを見たことがあるような。いずれも、地下茎でつながっているからだろうか。どこかで開花すると、その群落は全部、開花して、枯れるというのは、伝説なのだろうか。。。開花ホルモンを処理したら、同じことが起きるのだろうか。いずれ、きちんとした実験が必要なのであろう。ちゃんとした証拠を集めるために。。。

キュウリなどのウリ科はちょうど開花時期。というか、出前講義でも受粉作業を行った。いずれ、夏が近いと言うことは、色々な花が咲いてくる。果実が大きくなり、中には、種子形成も起きる。キュウリのように種子が未熟で食すものもあれば、スイカのように種子がほぼ成熟したものも。。。そんな風に、花が咲くのが普通のものもあれば、サツマイモ、サトイモのように開花を見るのが、rareなものも。。。そんな中で、めったに咲かない「タケの花」が開花したとか。子供の頃に、タケでなくて、ササの花が咲いているのを見たことがあるような。いずれも、地下茎でつながっているからだろうか。どこかで開花すると、その群落は全部、開花して、枯れるというのは、伝説なのだろうか。。。開花ホルモンを処理したら、同じことが起きるのだろうか。いずれ、きちんとした実験が必要なのであろう。ちゃんとした証拠を集めるために。。。

今日で6月も終わり。つまり、今年も半分が終わったと言うこと。後半戦に向けて、この週末は充電をすることに。秋の涼しさが来る前に、きちんとした成果を上げることができるように。。。成果と言うよりも、大作になるように。大作といえば、昨日の金曜日で、野球漫画が46年の歴史に幕が下りたとか。。。最終回を読んでないが、子供の頃から強烈な記憶に残るものであった。改めて読んでみて、これまでの歴史を振り返り、どの様に進めてきたことが、現在の玉座の地位を構築したのか、考えることが、次へのヒントになるような気がする。最後のところでは、また、どこかでとあるように。。。

わたなべしるす

PS. 人生とはどうあるというか、いろいろあるというのが、。。いずれ、問題を克服し、勇猛果敢にチャレンジすることが不可欠なのであろう。。。

【アウトリーチ活動】今治市立桜井小学校、清水小学校、国分小学校、常盤小学校、大三島小学校、吉海小学校、乃万小学校・ふるさと出前授業(6/25, 26, 27, 28追記)

2018年6月26日 (火)

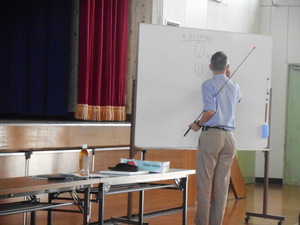

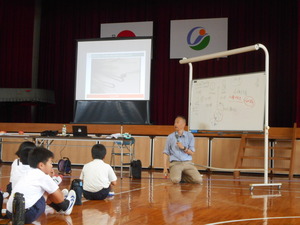

日曜から夏のような暑さ。梅雨と言うこともあって、湿度も高く。。。高校1年生の時に、アルプススタンドで母校の応援をしたときも暑かったのを思い出しますが。。。そんな夏の甲子園もことしで100回目となる記念大会とか。そんな関連のイベントも。。。夏は近いのだと、実感できる音響で。。。もちろん、世の中は、サッカーワールドカップ。予選3戦目が最後のツメとなる日本代表。。。そんな攻防とは異なる攻防がスパコンでも。。。6月最後の週は2018年度の「ふるさと出前授業」。今年度は、これまで、常盤小学校、愛媛県教育センター、富田小学校、川滝小学校でお世話になった村上校長先生が統括をされて。この梅雨のシーズンの前半は、7つの小学校へ。

今治市立桜井小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/25)

最初は、母校である今治市立桜井小学校。渡辺が小学校6年生を過ごした当時の名前で「新校舎」は、今となっては、一番古い建物。正面右から左へ、6-1, 6-2, 6-3, 6-4。で、6-1の教室の手前には、ブロックで囲った水田があったような。。。校歌は、たぶん、いまでも、1番だけなら歌うことができると思います。そんな話をイントロに、開花から結実までの話を。最初に花の名前を写真から考えてもらうところで、桜井の自然の変化を観察することの大切さを。学校の行き帰りで、是非、たくさんの自然の変化、不思議を見つけて下さい。

リンゴの花を見たことない児童の皆さんも、近くの朝倉などで栽培されているナシの開花、結実を経時的に見たことがあるという方も。しっかりした観察力があるのも、今治での小学校での理科専科、自然科学教室の賜物だと。改めて感じることができました。リンゴは、もちろん、赤いものと思っているかも知れないですが、全体がきれいに赤くなることは、肥培管理が難しいことで、赤くない品種のリンゴが多くなるかも知れないと。そうあってほしくないですが、品質はとても高い日本の果実。摘果をして、大きな果実を作ると言うこともするわけなので。秋から冬にかけて、ミカンに加えて、リンゴを食べて品種を思い出して下さい。そうそう、自家不和合性という、自分の花粉と他人の花粉を識別できる不思議も。

リンゴの花を見たことない児童の皆さんも、近くの朝倉などで栽培されているナシの開花、結実を経時的に見たことがあるという方も。しっかりした観察力があるのも、今治での小学校での理科専科、自然科学教室の賜物だと。改めて感じることができました。リンゴは、もちろん、赤いものと思っているかも知れないですが、全体がきれいに赤くなることは、肥培管理が難しいことで、赤くない品種のリンゴが多くなるかも知れないと。そうあってほしくないですが、品質はとても高い日本の果実。摘果をして、大きな果実を作ると言うこともするわけなので。秋から冬にかけて、ミカンに加えて、リンゴを食べて品種を思い出して下さい。そうそう、自家不和合性という、自分の花粉と他人の花粉を識別できる不思議も。

最後のところは、果実の観察。いつもなら、果実の縦断面を観察してもらうのですが、それに加えて、今回は、ウリ科のキュウリも用意していただき、リンゴの横断面も観察。種が入る場所(心皮)が「科」によって違うことも観察してもらえたのでは。講義が終わったところで、代表の方からの挨拶。とてもしっかりした後輩でした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の講義でお世話になりました、奥村校長先生、日浅教頭先生、越智先生をはじめとする6年生の先生方にお礼申し上げます。奥村校長先生には、3年ほどだったでしょうか。お世話になりました。今年度が最後というのが残念ですが、ありがとうございました。

最後のところは、果実の観察。いつもなら、果実の縦断面を観察してもらうのですが、それに加えて、今回は、ウリ科のキュウリも用意していただき、リンゴの横断面も観察。種が入る場所(心皮)が「科」によって違うことも観察してもらえたのでは。講義が終わったところで、代表の方からの挨拶。とてもしっかりした後輩でした。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の講義でお世話になりました、奥村校長先生、日浅教頭先生、越智先生をはじめとする6年生の先生方にお礼申し上げます。奥村校長先生には、3年ほどだったでしょうか。お世話になりました。今年度が最後というのが残念ですが、ありがとうございました。

PS. 記事を書いている翌朝には、出前講義の記事が桜井小学校のHPに。ありがとうございました。

PS. 記事を書いている翌朝には、出前講義の記事が桜井小学校のHPに。ありがとうございました。

今治市立清水小学校・ふるさと出前授業「キャベツとブロッコリー」(6/25)

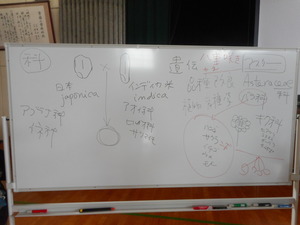

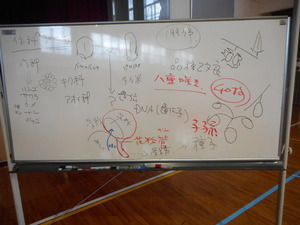

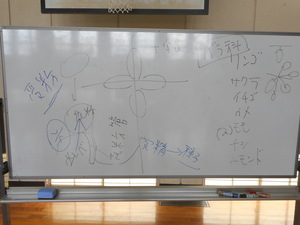

午後からは、桜井小学校から清水小学校へ。この2つの学区をつなぐように、山沿いのところには、しまなみ海道からつながる高速道を建設中。清水小学校へは、2年ぶり。学校の周りの自然は、桜井小学校と同じ。講義は「キャベツとブロッコリー」。キャベツが開花している様子を見たことがあるという方がたくさん。かなり驚きでした。植物の形態、生長のパターンを復習したあと、同じようなパターンの植物もたくさん名前が出てくるのは、自然から学んでいるからだなと。で、本題のキャベツとブロッコリーは、同種。交雑をして、新しい植物を作ることができると。

ここからは、グループごとに「とりのこ用紙」に、まとめる作業。実際の野菜を使って、モデルを作るグループもあり、よく考えているのが分かりました。早くに終わったところは、発表練習も。1グループが少し時間のリクエスト。サッカー・ワールドカップ開催期間中ということから、additional timeを5min。

ここからは、グループごとに「とりのこ用紙」に、まとめる作業。実際の野菜を使って、モデルを作るグループもあり、よく考えているのが分かりました。早くに終わったところは、発表練習も。1グループが少し時間のリクエスト。サッカー・ワールドカップ開催期間中ということから、additional timeを5min。

できあがったところで、発表。2クラスでしたが、積極的に自分たちの暮らすから発表したいというのは、印象的でした。また、発表の前後にきちんと挨拶、礼をできるのは、とても感動。よいことだなと。プレゼンも、グループ内でまとまって、役割分担もできていて、質疑への応答も、みんなで相談して決めているのは、niceでした。質問も多くの方が多角的に質問をしたのもよかったですね。普段見かける、キャベツとブロッコリー。今回のことをきっかけに、清水校区の自然を観察して、その変化を実感して下さい。最後になりましたが、今回の講義でお世話になりました、菅校長先生、統括の阿部先生、はじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

できあがったところで、発表。2クラスでしたが、積極的に自分たちの暮らすから発表したいというのは、印象的でした。また、発表の前後にきちんと挨拶、礼をできるのは、とても感動。よいことだなと。プレゼンも、グループ内でまとまって、役割分担もできていて、質疑への応答も、みんなで相談して決めているのは、niceでした。質問も多くの方が多角的に質問をしたのもよかったですね。普段見かける、キャベツとブロッコリー。今回のことをきっかけに、清水校区の自然を観察して、その変化を実感して下さい。最後になりましたが、今回の講義でお世話になりました、菅校長先生、統括の阿部先生、はじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

PS. 菅校長先生は水曜日に伺う、大三島の出身ということが、講義前のお話の中で。渡辺の高校時代の大三島出身の同級生のことをご存じで。。。世の中は狭いものです。やっぱり。。。ありがとうございました。

PS. 菅校長先生は水曜日に伺う、大三島の出身ということが、講義前のお話の中で。渡辺の高校時代の大三島出身の同級生のことをご存じで。。。世の中は狭いものです。やっぱり。。。ありがとうございました。

今治市立国分小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/26)

前日の午前中が桜井小学校。この日の午前中が国分小学校。渡辺が高校生になった頃だったでしょうか。唐子台団地などができて、桜井小学校から分かれて、できた小学校。5, 6年生に講義と言うことで、今年度は「花の不思議な世界」。ある意味、桜井小学校同様に、渡辺の後輩。イントロは、花の名前から。ヒルガオの写真を「影」から考えるというもの。少し難しかったでしょうか。国分小学校の学区内には、たくさんの自然が。是非、これをきっかけに観察してみて下さい。

国分小学校の校区なのか、桜井小学校か。その境目くらいに「ナシ園」があったような。小学校の頃に「果樹」を植樹して、だったと。是非、観察してみて下さい。もちろん、朝倉に行ってもあると思います。リンゴが摘果して大きくなること。でも、それが日本の農家の努力であること。さらに、赤いリンゴから、黄色系に変わっている事実も。リンゴだけでなく、ミカンでも同じこと。是非、味を大事にして「色づき」を気にしないように。。。そうそう、柑橘の種類もたくさん知っていました。これが柑橘の生産、日本一の県。

国分小学校の校区なのか、桜井小学校か。その境目くらいに「ナシ園」があったような。小学校の頃に「果樹」を植樹して、だったと。是非、観察してみて下さい。もちろん、朝倉に行ってもあると思います。リンゴが摘果して大きくなること。でも、それが日本の農家の努力であること。さらに、赤いリンゴから、黄色系に変わっている事実も。リンゴだけでなく、ミカンでも同じこと。是非、味を大事にして「色づき」を気にしないように。。。そうそう、柑橘の種類もたくさん知っていました。これが柑橘の生産、日本一の県。

自家不和合性があるというのは、小学生には不思議なこと。なぜ、そんなことがあるのか。異なる遺伝子を混ぜることの重要性は、渡辺が育種学を目指したところにも関係しているわけですが。。。そんな自家不和合性をもつ、リンゴの果実の横断面、縦断面を。国分小学校には、ウリ科キュウリ、ナス科ナスも、用意頂き、横断面の違いを。是非、自宅でも、色々な果実、野菜の横断面を見てみて下さい。最後は、世界に向かって情報発信。

自家不和合性があるというのは、小学生には不思議なこと。なぜ、そんなことがあるのか。異なる遺伝子を混ぜることの重要性は、渡辺が育種学を目指したところにも関係しているわけですが。。。そんな自家不和合性をもつ、リンゴの果実の横断面、縦断面を。国分小学校には、ウリ科キュウリ、ナス科ナスも、用意頂き、横断面の違いを。是非、自宅でも、色々な果実、野菜の横断面を見てみて下さい。最後は、世界に向かって情報発信。 講義の前後には、別府校長先生と昔のこと、教育のことなどを議論。昨年度の記事にも書いたかも知れないですが、渡辺の5級上の小中高の先輩。学校の行き帰りであったり、休みの日に、たくさん自然の中で遊んだことが、今に活かされていると。そう考えると、昔のようにと言うのは、難しいにしても、何かの形で山、川、海などの自然の中で学ぶことができないかと。。理科と言うことだけでなく、それ以外の色々な生きる力をつけることができると。よき先輩との議論の時間でした。ありがとうございました。

講義の前後には、別府校長先生と昔のこと、教育のことなどを議論。昨年度の記事にも書いたかも知れないですが、渡辺の5級上の小中高の先輩。学校の行き帰りであったり、休みの日に、たくさん自然の中で遊んだことが、今に活かされていると。そう考えると、昔のようにと言うのは、難しいにしても、何かの形で山、川、海などの自然の中で学ぶことができないかと。。理科と言うことだけでなく、それ以外の色々な生きる力をつけることができると。よき先輩との議論の時間でした。ありがとうございました。

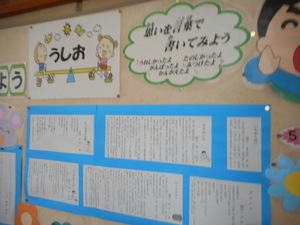

PS. また、今年も「うしお」という文章を書くことの大切さを教えてくれたものに、掲載されているという掲示が。。。小学校の頃から、書き続けることで、文章を書いたり、物事への思いをはせるのは、将来、活きてくることですから。。 PS.のPS. この記事を書いている間に、国分小学校のHPに、今日の出前講義の記事が。ありがとうございました。

PS.のPS. この記事を書いている間に、国分小学校のHPに、今日の出前講義の記事が。ありがとうございました。

今治市立常盤小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/26)

午後からは、今治市内での出前講義が始まった、常盤小学校へ。国分小学校での講義中にも、雨かなと思うことがあったのですが、午後からは大気が不安定になって、にわか雨が夕方にかけて。乾きすぎた地面には少ないですが、少し梅雨らしく雨が降らないと。田植えが終わった水田には水があるにせよ、他の植物には厳しい日差しなので。。。今治市内の小学校では、どこもたくさんの花を学校で栽培している状態で、水不足は。。というように思うのは、職業病なのか。

午前に続いて、5年生向けに「花の不思議な世界」。とても活発に発言してくれる学年でした。HP作成用に写真をお願いしているのですが、どうもカメラの調子が不調で。。。写真の枚数を数えると、10,000枚になる頃。ぼちぼち限界なのか。。。リンゴの花がサクラに似ていることに気がつくのは、よく観察している証拠。さらに、八重咲のサクラにたくさんの花びらがついているのを観察している方も。この観察力を大事にして下さい。リンゴの果実が小さいとき、オウトウ(サクランボ)に似ていることに、気がついたのも、食べるだけでなく、観察しているからだと思います。

午前に続いて、5年生向けに「花の不思議な世界」。とても活発に発言してくれる学年でした。HP作成用に写真をお願いしているのですが、どうもカメラの調子が不調で。。。写真の枚数を数えると、10,000枚になる頃。ぼちぼち限界なのか。。。リンゴの花がサクラに似ていることに気がつくのは、よく観察している証拠。さらに、八重咲のサクラにたくさんの花びらがついているのを観察している方も。この観察力を大事にして下さい。リンゴの果実が小さいとき、オウトウ(サクランボ)に似ていることに、気がついたのも、食べるだけでなく、観察しているからだと思います。

また、花粉が雌しべの先端で発芽するとき、「給水」が起きる訳なのですが、どうやって、花粉がふくらむのか、多くの児童の皆さんが活発に議論をしていたのは、とても印象的でした。理科の時間、どうしても、覚えることが多いかも知れないですが、今日みたいに、観察すること、考えることを大事にして下さい。リンゴの果実の縦断面は、普段見ることかも知れないですが、横断面は、はじめてだったのでは。ぜひ、いつもと違うこと、そんなことにチャレンジする気持ちを大事にして下さい。活発に発言して、議論できる力はあるので、是非是非に。。。

また、花粉が雌しべの先端で発芽するとき、「給水」が起きる訳なのですが、どうやって、花粉がふくらむのか、多くの児童の皆さんが活発に議論をしていたのは、とても印象的でした。理科の時間、どうしても、覚えることが多いかも知れないですが、今日みたいに、観察すること、考えることを大事にして下さい。リンゴの果実の縦断面は、普段見ることかも知れないですが、横断面は、はじめてだったのでは。ぜひ、いつもと違うこと、そんなことにチャレンジする気持ちを大事にして下さい。活発に発言して、議論できる力はあるので、是非是非に。。。 高橋校長先生が出張と言うことで、山川教頭先生と講義の前後で今日の講義の学年のことであったり、色々なお話の時間を頂きました。意外なところでお世話になっていたり。。。世の中は狭いものです。ありがとうございました。最後になりましたが、高橋校長先生、山川教頭先生、野間先生、5年生の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。児童の皆さんからの手紙を楽しみにしております。

高橋校長先生が出張と言うことで、山川教頭先生と講義の前後で今日の講義の学年のことであったり、色々なお話の時間を頂きました。意外なところでお世話になっていたり。。。世の中は狭いものです。ありがとうございました。最後になりましたが、高橋校長先生、山川教頭先生、野間先生、5年生の先生方には、お世話になりました。ありがとうございました。児童の皆さんからの手紙を楽しみにしております。 PS. 常盤小学校への出前講義のあと、今治市教育委員会の教育長をされている八木先生のところへ。このふるさと出前授業のきっかけを作って頂いた前・吹揚小学校・高橋校長先生、現在の統括をされている乃万小学校・村上校長先生と。12年目になる、この活動を下支え頂き、基礎基盤を作って頂いていることへの感謝など、貴重な時間を頂きました。ありがとうございました。八木先生には、国分小学校、波止浜小学校の校長先生時代にもお世話になりました。何より、渡辺の桜井小学校、5, 6年生の時の担任だった白石先生との繋がりをつけて頂いたのは、波止浜小学校の校長先生時代でした。その時のことがきっかけで、心の支えを作ることができ、とても貴重な連携を頂いたことは、今でも感謝に堪えません。本当にありがとうございました。今後とも、今治の子供たちに「ふるさと出前授業」を継続できればと思っております。ありがとうございました。

PS. 常盤小学校への出前講義のあと、今治市教育委員会の教育長をされている八木先生のところへ。このふるさと出前授業のきっかけを作って頂いた前・吹揚小学校・高橋校長先生、現在の統括をされている乃万小学校・村上校長先生と。12年目になる、この活動を下支え頂き、基礎基盤を作って頂いていることへの感謝など、貴重な時間を頂きました。ありがとうございました。八木先生には、国分小学校、波止浜小学校の校長先生時代にもお世話になりました。何より、渡辺の桜井小学校、5, 6年生の時の担任だった白石先生との繋がりをつけて頂いたのは、波止浜小学校の校長先生時代でした。その時のことがきっかけで、心の支えを作ることができ、とても貴重な連携を頂いたことは、今でも感謝に堪えません。本当にありがとうございました。今後とも、今治の子供たちに「ふるさと出前授業」を継続できればと思っております。ありがとうございました。 PS.のPS. 現在の今治市教育委員会がある場所は、かつての今治小学校の跡地というか、建物を効率的に利用している形。閉校式には、時間の関係で伺うことができなかったですが、1.5ヶ月くらい前に、今治小学校に伺って以来。当時の正門の隣には、校庭の対角の隅にあった「ソメイヨシノ」が移植されていて。サクラを移植するというのはかなり難しいと言いますが、しっかり根付いて、記念の石碑の隣に。。。サクラが開花する頃に伺うのは、難しいところもありますが、開花の頃に伺うことができる機会があればと。。。

PS.のPS. 現在の今治市教育委員会がある場所は、かつての今治小学校の跡地というか、建物を効率的に利用している形。閉校式には、時間の関係で伺うことができなかったですが、1.5ヶ月くらい前に、今治小学校に伺って以来。当時の正門の隣には、校庭の対角の隅にあった「ソメイヨシノ」が移植されていて。サクラを移植するというのはかなり難しいと言いますが、しっかり根付いて、記念の石碑の隣に。。。サクラが開花する頃に伺うのは、難しいところもありますが、開花の頃に伺うことができる機会があればと。。。

PS.のPS.のPS. 6/28(金) 21:30. 常盤小学校のHPに渡辺の出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 6/28(金) 21:30. 常盤小学校のHPに渡辺の出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。

今治市立大三島小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/27)

3日目は島嶼部へ。午前中が大三島小学校。大三島へのふるさと出前授業はこれがはじめて。来島海峡大橋、伯方・大島大橋、大三島橋を経由して、大三島へ。大三島の先は多々羅大橋で、広島県。県境の島と言うことにも。高校生の頃、同級生がいたことから、当時はフェリーで、いったことがあるような。もちろん、当時とは風景も違っていることから。というか、当時行った場所も覚えてないところがあって。。。今でも、今治港と大三島を結ぶフェリーはあるのですが、基本は、先の橋を通って、島内をバスなど、車でというのが、通常で。。。

今日も、午前、午後とも「花の不思議な世界」の講義。最初に花の名前。学校に植えられている植物の花は見てないようでしたが、5つの花の名前。ガーベラを除いて、しっかり答えてくれたのは、普段からの観察の賜物。リンゴ、ナシの花を見ることがない、ミカンの島。でも、バラ科の花の特徴である、五弁の花びらの特徴を持っている、サクラ、ウメ、モモなどよく見ているのだなと。

今日も、午前、午後とも「花の不思議な世界」の講義。最初に花の名前。学校に植えられている植物の花は見てないようでしたが、5つの花の名前。ガーベラを除いて、しっかり答えてくれたのは、普段からの観察の賜物。リンゴ、ナシの花を見ることがない、ミカンの島。でも、バラ科の花の特徴である、五弁の花びらの特徴を持っている、サクラ、ウメ、モモなどよく見ているのだなと。

動画は、どこの小学校でも人気者。植物が動くというイメージがないからだと思います。それでもどんなことが起きているかについて、しっかり考えて、答えてくれたのは、niceでした。リンゴの生長過程で、摘果をする理由を説明するのを忘れていて、最後の質問のところで。答えてもらうことに。また、リンゴの種類は、ふじくらいしか、知らないですが、ミカンというか、柑橘はたくさんの種類をしっかり知っているのは、自宅であったり、おうちの周りで栽培されているのを見たり、聞いたり、実際に食べているから。何より体験が大事というのは、こういうことからも分かるわけです。

動画は、どこの小学校でも人気者。植物が動くというイメージがないからだと思います。それでもどんなことが起きているかについて、しっかり考えて、答えてくれたのは、niceでした。リンゴの生長過程で、摘果をする理由を説明するのを忘れていて、最後の質問のところで。答えてもらうことに。また、リンゴの種類は、ふじくらいしか、知らないですが、ミカンというか、柑橘はたくさんの種類をしっかり知っているのは、自宅であったり、おうちの周りで栽培されているのを見たり、聞いたり、実際に食べているから。何より体験が大事というのは、こういうことからも分かるわけです。

赤いリンゴがなくなるかも。最近は、このテーマを少しdeepに説明を。赤くなりにくい品種、あるいは、不均等に赤くなると、値段が下がるので、黄色系のリンゴの栽培が多くなっていると。それで本当によいのか。。。もちろん、消費者という立場からは、赤い方がよいというのも人情で。。。しっかりその当たりのバランスを考えることができていたと思います。最後の難関、自家不和合性。なぜ、遺伝子を混ぜる必要があるのか。少し難しいことでしたが、他から違う性質(形質)をもらうことの大事さを再認識できたのでは。。あと、果実の縦断面、横断面を観察。今回の恒例に。バラ科ではないナス科ナスも、一緒に。その違いを是非、他の野菜、果物でも、やってみて下さい。この大三島小学校は、100mの県内トップの方がいるとか。昨年度は、4x100mで県内で優勝と。。。小さな小学校でということを考えると、まさに快挙。そんなトップになることの大事さを、渡辺の研究でのことから。少しだけ、説明を。講義が終わったあとに、質問の時間も。たくさんの質問をもらいました。最後は、世界に向かって、情報発信。

赤いリンゴがなくなるかも。最近は、このテーマを少しdeepに説明を。赤くなりにくい品種、あるいは、不均等に赤くなると、値段が下がるので、黄色系のリンゴの栽培が多くなっていると。それで本当によいのか。。。もちろん、消費者という立場からは、赤い方がよいというのも人情で。。。しっかりその当たりのバランスを考えることができていたと思います。最後の難関、自家不和合性。なぜ、遺伝子を混ぜる必要があるのか。少し難しいことでしたが、他から違う性質(形質)をもらうことの大事さを再認識できたのでは。。あと、果実の縦断面、横断面を観察。今回の恒例に。バラ科ではないナス科ナスも、一緒に。その違いを是非、他の野菜、果物でも、やってみて下さい。この大三島小学校は、100mの県内トップの方がいるとか。昨年度は、4x100mで県内で優勝と。。。小さな小学校でということを考えると、まさに快挙。そんなトップになることの大事さを、渡辺の研究でのことから。少しだけ、説明を。講義が終わったあとに、質問の時間も。たくさんの質問をもらいました。最後は、世界に向かって、情報発信。

村上(勝)校長先生とは、以前、日高小学校、立花小学校でもふるさと出前授業に関わることがあったのですが、設定をされたあと、異動になったり、学年が違っていたりで、すれ違いだったのですが、三度目の正直というのでしょうか。講義の前の時間に、子ども時代にやっていた遊びであったり、集団行動がしっかりできていたこと、また、渡辺のような運動が苦手な子どもでも、草野球、キャッチボールくらいはできたことなど、いまでは、そうしたことを、ゼロベースで教えるという大変さなども。。。このような自然に囲まれたところでも、遊ぶことは、都会と同じだと。。。せっかくの自然をうまくいかせるようにならないものかと。。。時代の流れにあらがうのは、大変ですが、何とか工夫をすることが、われわれ、大学人にも求められることなのだろうと。そんなことを考える貴重な時間を頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、村上(勝)校長先生、理科担当の柚山先生、5, 6年生の先生方をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。とても楽しい児童の皆さんでした。ありがとうございました。

村上(勝)校長先生とは、以前、日高小学校、立花小学校でもふるさと出前授業に関わることがあったのですが、設定をされたあと、異動になったり、学年が違っていたりで、すれ違いだったのですが、三度目の正直というのでしょうか。講義の前の時間に、子ども時代にやっていた遊びであったり、集団行動がしっかりできていたこと、また、渡辺のような運動が苦手な子どもでも、草野球、キャッチボールくらいはできたことなど、いまでは、そうしたことを、ゼロベースで教えるという大変さなども。。。このような自然に囲まれたところでも、遊ぶことは、都会と同じだと。。。せっかくの自然をうまくいかせるようにならないものかと。。。時代の流れにあらがうのは、大変ですが、何とか工夫をすることが、われわれ、大学人にも求められることなのだろうと。そんなことを考える貴重な時間を頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、村上(勝)校長先生、理科担当の柚山先生、5, 6年生の先生方をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。とても楽しい児童の皆さんでした。ありがとうございました。 PS. 大三島小学校への到着が少し早かった分、村上(勝)校長先生と校庭の植物を拝見して、その肥培管理の話になったり。さらには、歩いて、5minくらいのところにある、大山祇神社の視察も。樹齢が100年を超える多くのクスノキがあったり、渡辺が小学校時代、「大三島少年自然の家」へ行く前後に、ここの宝物殿を拝見して以来のような。。。(もしかしたら、この10年のうちでもあったような。。。ちょっと、記憶が。)。いずれ、歴史と自然を兼ね備えた素敵な場所を、子供たちに少しでも観察してもらえると。。。島に来ると、そんなことを思うのでした。。。

PS. 大三島小学校への到着が少し早かった分、村上(勝)校長先生と校庭の植物を拝見して、その肥培管理の話になったり。さらには、歩いて、5minくらいのところにある、大山祇神社の視察も。樹齢が100年を超える多くのクスノキがあったり、渡辺が小学校時代、「大三島少年自然の家」へ行く前後に、ここの宝物殿を拝見して以来のような。。。(もしかしたら、この10年のうちでもあったような。。。ちょっと、記憶が。)。いずれ、歴史と自然を兼ね備えた素敵な場所を、子供たちに少しでも観察してもらえると。。。島に来ると、そんなことを思うのでした。。。

PS.のPS. 校長室には、歴代の校長先生の写真が。。。昔、立花小学校の校長先生をされていたとても厳しいというか、渡辺の小学校時代を思い出すような先生の写真も。交渉しに入って、気合いを頂きました。ありがとうございました。また、校長室に色々なこれという書き物があるのですが、ここ、大三島小学校でも。今回の出会いに感謝して。。。ありがとうございました。

PS.のPS. 校長室には、歴代の校長先生の写真が。。。昔、立花小学校の校長先生をされていたとても厳しいというか、渡辺の小学校時代を思い出すような先生の写真も。交渉しに入って、気合いを頂きました。ありがとうございました。また、校長室に色々なこれという書き物があるのですが、ここ、大三島小学校でも。今回の出会いに感謝して。。。ありがとうございました。

今治市立吉海小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/27)

午後からは、大島の吉海小学校へ。昨年度、この「ふるさと出前授業」を統括頂いていたのが、村上(尚)校長先生。村上の名字は、島嶼部では多い名前で、瀬戸内海最強と言われた「村上水軍」に由来するものとか。。。出前講義で村上校長先生が3名というは、はじめてのような。。大三島から大島へは、途中の伯方島をはさんで。橋でつながっていて。フェリーを使わない現在、便利になったなと。玄関先には、welcome boardが出迎えてくれました。ありがとうございました。

5, 6年生への講義になるので「キャベツとブロッコリー」が去年でしたので、今年は「花の不思議な世界」という隔年の講義。6年生は去年の講義のことを覚えてくれていたのはniceでした。花の名前のところのイントロは、少し苦戦しましたが、花粉管伸長のところを考える当たりから、しっかりとした考えなどを発表してくれるようになって。花粉がふくらむために、雌しべ側から給水していると言うことについては、ほぼ、みんなが、水を供給していると言うことを。。。これが、感性というか、自然の中で、生活することが大事なのだなと。。。

5, 6年生への講義になるので「キャベツとブロッコリー」が去年でしたので、今年は「花の不思議な世界」という隔年の講義。6年生は去年の講義のことを覚えてくれていたのはniceでした。花の名前のところのイントロは、少し苦戦しましたが、花粉管伸長のところを考える当たりから、しっかりとした考えなどを発表してくれるようになって。花粉がふくらむために、雌しべ側から給水していると言うことについては、ほぼ、みんなが、水を供給していると言うことを。。。これが、感性というか、自然の中で、生活することが大事なのだなと。。。

また、リンゴの果実が発達するとき、摘果をします。大島は大三島ほど、ミカンを栽培してないと言うことですが、摘果をすることの大事さもしっかり理解していて。。。また、リンゴ、ミカンなどで、果実の着色をよくするために、地面から太陽光を反射させるなど、工夫をしています。そうしたら、リンゴの場合、農作業が大変になると、赤いリンゴでなくて、黄色系のリンゴを栽培するようになっている現在、色を気にせずに選ぶことができるという方が多くいたのは、感動でした。ことの大事さをしっかり理解していると。。。

また、リンゴの果実が発達するとき、摘果をします。大島は大三島ほど、ミカンを栽培してないと言うことですが、摘果をすることの大事さもしっかり理解していて。。。また、リンゴ、ミカンなどで、果実の着色をよくするために、地面から太陽光を反射させるなど、工夫をしています。そうしたら、リンゴの場合、農作業が大変になると、赤いリンゴでなくて、黄色系のリンゴを栽培するようになっている現在、色を気にせずに選ぶことができるという方が多くいたのは、感動でした。ことの大事さをしっかり理解していると。。。

講義の最後のところでは、自家不和合性について。なぜ、遺伝子を混ぜることが大事なのか。身近な自宅でかっている「イヌ」の純系と雑種を例に。異なる遺伝子セットになることを改めて、考えて見て下さい。そのあとは、リンゴ、キュウリ、ナス、ゴーヤ、トマトなどの横断面を観察。カボチャも用意頂いたのですが、時間の関係で。。。もちろん、リンゴは、縦断面も。野菜、果物としか思ってないものが、こんなにも違うと言うことを実感できたのでは。。講義が終わったあと、6年生の代表の方が、しっかりとしたお礼の言葉を。ありがとうございました。これからも、吉海の自然をたくさん観察して、色々なことを身につけて下さい。最後の最後は、世界に向けて。。5年生は来年にと言うことで、6年生のみんなと。また、どこかで。。。楽しみにしておりますので。

講義の最後のところでは、自家不和合性について。なぜ、遺伝子を混ぜることが大事なのか。身近な自宅でかっている「イヌ」の純系と雑種を例に。異なる遺伝子セットになることを改めて、考えて見て下さい。そのあとは、リンゴ、キュウリ、ナス、ゴーヤ、トマトなどの横断面を観察。カボチャも用意頂いたのですが、時間の関係で。。。もちろん、リンゴは、縦断面も。野菜、果物としか思ってないものが、こんなにも違うと言うことを実感できたのでは。。講義が終わったあと、6年生の代表の方が、しっかりとしたお礼の言葉を。ありがとうございました。これからも、吉海の自然をたくさん観察して、色々なことを身につけて下さい。最後の最後は、世界に向けて。。5年生は来年にと言うことで、6年生のみんなと。また、どこかで。。。楽しみにしておりますので。

出前講義に伺った時、終わったあとに、村上(尚)校長先生と最近の教育事情などについて、deepな議論をする時間を頂きました。ありがとうございました。大島・吉海の自然から学ぶことがたくさんあるだろうと。午前中の大三島小学校での村上(勝)校長先生との話ともoverlapする部分があり、これからの教育研究を行う上での参考になりました。ありがとうございました。村上(尚)校長先生には、国分小学校、吉海小学校でお世話になりました。今年度が最後と言うことで、とても残念です。また、何かの折りに伺うことができればと。。

出前講義に伺った時、終わったあとに、村上(尚)校長先生と最近の教育事情などについて、deepな議論をする時間を頂きました。ありがとうございました。大島・吉海の自然から学ぶことがたくさんあるだろうと。午前中の大三島小学校での村上(勝)校長先生との話ともoverlapする部分があり、これからの教育研究を行う上での参考になりました。ありがとうございました。村上(尚)校長先生には、国分小学校、吉海小学校でお世話になりました。今年度が最後と言うことで、とても残念です。また、何かの折りに伺うことができればと。。 最後になりましたが、村上(尚)校長先生、柳原教頭先生、5, 6年生の先生方をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。とても楽しい児童の皆さんでした。ありがとうございました。

最後になりましたが、村上(尚)校長先生、柳原教頭先生、5, 6年生の先生方をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。とても楽しい児童の皆さんでした。ありがとうございました。

PS. HPをuploadしている途中で、吉海小学校のHPに渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。

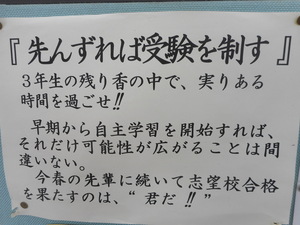

PS.のPS. 吉海小学校への出前講義のあと、母校の愛媛県立今治西高等学校へ。秋に出前講義で伺うことなどの打合せを。。。あわせて、進路室へ伺い、東北大への受験のお願いも。。。また、高校生時代にお世話になった先生にもお目にかかることができ、貴重なものを見せて頂きました。ありがとうございました。

今治市立乃万小学校・ふるさと出前授業「花の不思議な世界」(6/28)

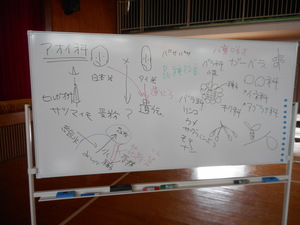

前期のふるさと出前授業もこの日が最後。今年度から、このふるさと出前授業を統括頂いている村上(圭)校長先生の乃万小学校へ。。子どもの頃に、松山方面へ行くとき、国道196号線という海岸線沿いの道路を通るわけですが、その時に学校の前を通ったのを思い出すところ。今は、バイパスができてるので、普段の道路になっている感じがあるのですが。。。現在の乃万小学校の学区内に新しく造成された団地ができたらしく、子どもの数というか、くらずの数も増えているとか。少子化で珍しいわけですが。。。研究室がある片平キャンパスの周りの小学校でも別の理由で増えていたような。校長室は、以前勤務されていた川滝小学校と同じように、理科の教材作り「基地」という感じ。子どもであれば、わくわくできる空間ではないかと。標本を簡易的に作成するようなことをとこかで学ぶことができればと。。色々なことに使えるのではないかと、ふと。。。

リンゴをモデルにして、受粉・授精を講義するわけですが、去年までの川滝小学校と同じように、講義の最後のところは、実際の植物を使って、受粉をやってみようと言うことで、講義時間をギリギリまで絞り込んで。。なので、講義の中で、余計なことをしゃべらないようにと思うのですが。。。これができないのが、修行が足りないわけで。また、講義の前に、準備頂くものをあれこれと確認したにもかかわらず。。。失敗でした。準備頂いた先生方には、申し訳ありません。最後のところで使う、果物、野菜はリンゴ、キュウリ、ズッキーニ、メロン、ピーマンなど、多様なものを準備、ありがとうございました。

リンゴをモデルにして、受粉・授精を講義するわけですが、去年までの川滝小学校と同じように、講義の最後のところは、実際の植物を使って、受粉をやってみようと言うことで、講義時間をギリギリまで絞り込んで。。なので、講義の中で、余計なことをしゃべらないようにと思うのですが。。。これができないのが、修行が足りないわけで。また、講義の前に、準備頂くものをあれこれと確認したにもかかわらず。。。失敗でした。準備頂いた先生方には、申し訳ありません。最後のところで使う、果物、野菜はリンゴ、キュウリ、ズッキーニ、メロン、ピーマンなど、多様なものを準備、ありがとうございました。 イントロは、花の名前。ヒルガオの写真の影から、その時間帯を考えるということ、つまり、考える理科を大事にしたいということで、ここの場面は、時間を削らずに、。。また、リンゴがバラ科果樹であり、リンゴの花のような「樹木」というか、種類を知ってないか。。。よく観察できていると。花粉に模様があったり、花粉管伸長のところ、よく理解していたと思います。ふくらんで、花粉の裂け目(花粉溝)から花粉管が出て、その後、受精、種子形成に。このあたりは、秋になってからの学習になるかと。しっかり学んで下さい。また、日本のリンゴがいかに大きくて、管理されているからこそできるのだと言うこと。その心意気というか、心遣いというか、そんなことにもつながると思いますので。

イントロは、花の名前。ヒルガオの写真の影から、その時間帯を考えるということ、つまり、考える理科を大事にしたいということで、ここの場面は、時間を削らずに、。。また、リンゴがバラ科果樹であり、リンゴの花のような「樹木」というか、種類を知ってないか。。。よく観察できていると。花粉に模様があったり、花粉管伸長のところ、よく理解していたと思います。ふくらんで、花粉の裂け目(花粉溝)から花粉管が出て、その後、受精、種子形成に。このあたりは、秋になってからの学習になるかと。しっかり学んで下さい。また、日本のリンゴがいかに大きくて、管理されているからこそできるのだと言うこと。その心意気というか、心遣いというか、そんなことにもつながると思いますので。

今回のふるさと出前授業で、トピックにした「赤いリンゴから、黄色系のリンゴへ」という点。赤いリンゴが高く評価されて、少しでもむらがあると、評価が下がると言うことで、実際、品種更新の時期に来ているリンゴ畑では、黄色系へのリンゴ品種に変わっているというのがあると。リンゴが赤いという概念を捨てることができればよいですが。。なかなか。。そう考えたとき、栽培農家に負担をかけないというのも、これからの時代を生きる子供たちには、大事なことだろうと。

今回のふるさと出前授業で、トピックにした「赤いリンゴから、黄色系のリンゴへ」という点。赤いリンゴが高く評価されて、少しでもむらがあると、評価が下がると言うことで、実際、品種更新の時期に来ているリンゴ畑では、黄色系へのリンゴ品種に変わっているというのがあると。リンゴが赤いという概念を捨てることができればよいですが。。なかなか。。そう考えたとき、栽培農家に負担をかけないというのも、これからの時代を生きる子供たちには、大事なことだろうと。

自家不和合性のところの理屈。遺伝子を混ぜることの重要性。もちろん、あまり考えたことがなかったかも知れないですが、中学校で「遺伝学」を学ぶ頃には、もう少し深く理解できるかと。講義の最後は、果実の観察。以前は、縦断面の花があった痕跡を観察することが主力でしたが、横断面で切ることで、心皮の数というか、種子の配置パターンというか、そんなことができるのではないかと。バラ科、ウリ科、ナス科で、観察を。今回の結果で、ズッキーニも観察しやすいですが、未熟なメロンが、かなりきれいに。。。次回からの参考になりました。

自家不和合性のところの理屈。遺伝子を混ぜることの重要性。もちろん、あまり考えたことがなかったかも知れないですが、中学校で「遺伝学」を学ぶ頃には、もう少し深く理解できるかと。講義の最後は、果実の観察。以前は、縦断面の花があった痕跡を観察することが主力でしたが、横断面で切ることで、心皮の数というか、種子の配置パターンというか、そんなことができるのではないかと。バラ科、ウリ科、ナス科で、観察を。今回の結果で、ズッキーニも観察しやすいですが、未熟なメロンが、かなりきれいに。。。次回からの参考になりました。

体育館での果実の観察のあと、外で栽培されているカボチャ、キュウリを使って、実際に花粉が黄色いことを実感したり、受粉作業をしてみたり。はじめてだったのでしょうか。渡辺は子どもの頃、チューリップの雄しべを雌しべにつけたとき、雌しべの先端の色が変化したのに、驚いたことがあるような。。。今回はキュウリの雌花が1つだったことから、代表の方に。黄色くなった雌しべの先端を見てもらえたのでは。。。これから先、学校の畑にキュウリ、カボチャなど、開花します。是非、自分でも、受粉作業をやってみてはどうでしょうか。と、ここで実習も終わり。最後に、代表の方から、今日の講義へのお礼の言葉。とてもしっかりしていました。観察して、考える「理科」をがんばって下さい。なにより、「鉄人」の村上(圭)校長先生がいらっしゃるわけですから、。。

体育館での果実の観察のあと、外で栽培されているカボチャ、キュウリを使って、実際に花粉が黄色いことを実感したり、受粉作業をしてみたり。はじめてだったのでしょうか。渡辺は子どもの頃、チューリップの雄しべを雌しべにつけたとき、雌しべの先端の色が変化したのに、驚いたことがあるような。。。今回はキュウリの雌花が1つだったことから、代表の方に。黄色くなった雌しべの先端を見てもらえたのでは。。。これから先、学校の畑にキュウリ、カボチャなど、開花します。是非、自分でも、受粉作業をやってみてはどうでしょうか。と、ここで実習も終わり。最後に、代表の方から、今日の講義へのお礼の言葉。とてもしっかりしていました。観察して、考える「理科」をがんばって下さい。なにより、「鉄人」の村上(圭)校長先生がいらっしゃるわけですから、。。

講義の前後での、村上(圭)校長先生との議論の中で、4年生で学習するウリ科に代表される「雄花」、「雌花」で、どちらに結実するかと言うことの定着がよくないと。。。植物の生殖を研究している立場としては、由々しきことで、。。どうやったら、雌しべを有している雌花に結実するのかと言うことを分かりやすく、覚えてもらえないかと。これは、普段の教育研究を通じての宿題だなと。。最後になりましたが、村上(圭)校長先生、5年生の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。かなり駆け足でしたが、盛り上がった2コマでした。

講義の前後での、村上(圭)校長先生との議論の中で、4年生で学習するウリ科に代表される「雄花」、「雌花」で、どちらに結実するかと言うことの定着がよくないと。。。植物の生殖を研究している立場としては、由々しきことで、。。どうやったら、雌しべを有している雌花に結実するのかと言うことを分かりやすく、覚えてもらえないかと。これは、普段の教育研究を通じての宿題だなと。。最後になりましたが、村上(圭)校長先生、5年生の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。かなり駆け足でしたが、盛り上がった2コマでした。

今日で、無事、ふるさと出前授業も終了。秋にもまた企画を頂けると言うことを統括の乃万小学校・村上(圭)校長先生との議論で決定となりました。ふと、講義をしていて思うのは、自分の言葉が限りなく「今治」の言葉で子どもの頃にしゃべっていたものになっていると言うこと。それがあるから、何というか、細かなニュアンスも伝わるような。。もちろん、他では、そうでないということでなく。今回は梅雨の谷間でずいぶんと蒸し暑かったですが、次回は、涼しいと言うよりは少し寒さも気になる頃だろうと。。。最後になりましたが、今回、講義でお世話になった学校の先生方、統括の乃万小学校・村上校長先生にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

今日で、無事、ふるさと出前授業も終了。秋にもまた企画を頂けると言うことを統括の乃万小学校・村上(圭)校長先生との議論で決定となりました。ふと、講義をしていて思うのは、自分の言葉が限りなく「今治」の言葉で子どもの頃にしゃべっていたものになっていると言うこと。それがあるから、何というか、細かなニュアンスも伝わるような。。もちろん、他では、そうでないということでなく。今回は梅雨の谷間でずいぶんと蒸し暑かったですが、次回は、涼しいと言うよりは少し寒さも気になる頃だろうと。。。最後になりましたが、今回、講義でお世話になった学校の先生方、統括の乃万小学校・村上校長先生にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

PS. ふるさと出前授業で扱うのは、小学校の科目で言えば、理科。今治市には、渡辺が子ども時代から「今治自然科学教室」というのがあり、渡辺もその卒業生。その「今治自然科学教室」が今年度表彰(愛媛経済同友会「美しいまちづくり賞(地域活性化活動部門)」, 今治ロータリークラブ「小さな奉仕賞」)されたと。。今年度から自然科学教室の会長をされている村上(圭)校長先生がおられる、乃万小学校の校長室に賞状が。おめでとうございます。継続年数が57年。渡辺が生まれる前。渡辺のこのふるさと出前授業は、まだ12年目。そう考えると、57年継続すると言うこと偉大さを改めて感じることができ、さらには、そこで学んだことが今の研究教育に活きているのだと思うと、感謝に堪えません。ありがとうございました。そして、おめでとうございます。また、何かの形で、コラボできれば、幸いです。

PS.のPS. この記事をuploadしているとき、乃万小学校のHPに渡辺の記事を見つけました。村上(圭)校長先生に選んで頂いた、これという写真を使って頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS. この記事をuploadしているとき、乃万小学校のHPに渡辺の記事を見つけました。村上(圭)校長先生に選んで頂いた、これという写真を使って頂きました。ありがとうございました。

わたなべしるす

【教養講義】「大学生のレポート作成入門-図書館を活用したスタディスキル-」レポート初稿へのコメント(6/24)

2018年6月24日 (日)

梅雨とは思えないような晴れ間と気温上昇。先週の木曜は、渡辺が2回分の講義(5/22, 5/29に講義実施)を担当している「大学生のレポート作成入門」のレポート初稿の〆切。レポート作成の講義と言うことからでしょうか。レポートの添削というか、コメントを付記して、最終稿を提出するというもの。レポートのテーマはそれぞれが設定するわけですが、渡辺が見ているポイントは、レポートの流れというか、興味深く、おもしろく読むことができるかと言うこと。もちろん、それだけを見ているわけではないのですが、。。力点としては、大事なこと。同じdataでも、ストーリーをどの様に構築するかで、ずいぶんと変わるというもの。それぞれの受講生の方々には、最終稿への参考になればと思います。 自分自身のコメントしか、見ることができないと思いますので、全体として気になったことを少し記しておきます。あわせて、参考になれば、幸いです。ストーリー性という点で、パラグラフとパラグラフをいかにつなぐのか、木に竹を接ぐというようなのでは、かなり、無理をした展開になっているように感じるわけです。その当たりをしっかり考えて見て下さい。それよりももっと大事なこと。それは〆切を守り、執筆者の名前を書くこと。学部の1年生にとっては、受験が近い分、受験番号を書くなど、注意してきたこと。それに変わるのが、学籍番号であったり、名前であったり。基本的なことができていることで、全体がよくできているというイメージを与える重要性は、渡辺の講義の通り。あれ??という方は、講義のプレゼンシートを見て頂ければと。。こうした長い文章を論理的に展開して書くことがあまりないこともあると思いますが、できるだけ、1つの方向でなくて、多角的な解析をして、それを文章化すると言うことを試みるのがおもしろい内容になると思います。もちろん、難しいことでもあるのですが。。。

自分自身のコメントしか、見ることができないと思いますので、全体として気になったことを少し記しておきます。あわせて、参考になれば、幸いです。ストーリー性という点で、パラグラフとパラグラフをいかにつなぐのか、木に竹を接ぐというようなのでは、かなり、無理をした展開になっているように感じるわけです。その当たりをしっかり考えて見て下さい。それよりももっと大事なこと。それは〆切を守り、執筆者の名前を書くこと。学部の1年生にとっては、受験が近い分、受験番号を書くなど、注意してきたこと。それに変わるのが、学籍番号であったり、名前であったり。基本的なことができていることで、全体がよくできているというイメージを与える重要性は、渡辺の講義の通り。あれ??という方は、講義のプレゼンシートを見て頂ければと。。こうした長い文章を論理的に展開して書くことがあまりないこともあると思いますが、できるだけ、1つの方向でなくて、多角的な解析をして、それを文章化すると言うことを試みるのがおもしろい内容になると思います。もちろん、難しいことでもあるのですが。。。

テーマは時代を反映したこれはというものでした。だからこそ、それが今に始まったことではなくて、そのことの歴史があるということ。そうしたことにも目を向けてほしいと思います。もちろん、そうしたことをfollowできているレポートも多数見かけました。今回のコメントを参考にして、最終稿でよりよいものを拝見できるのを楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. 今回は愛媛、香川への出張先でのレポート評価。もちろん、digitalのまま、読むこともできるわけですが、アナログ世代にとっては、印刷物を読むことの方が遙かにやりやすいこと。あらためて、アナログの大切さというか、そんなことを感じた瞬間でした。