こんにちは。M2の岡本ですっていうのも最後になります~

今日で卒業です。

思えば1月の目標以降全くダイアリーを更新させていませんでした。なべもとさんのダイアリー、増子さんのダイアリーにもあるように修論発表、追いコンなど様々なイベントがありました。追いコンではとても手の込んだ色紙を頂き感動しました。ありがとうございました。伝えるのが遅くなってしまいましたが、本当に嬉しかったです。

ここのラボに来て二年経ちますが、他大学から来た私を温かく迎えてくださったなべさん、高田さん、増子さん、伊藤さん、尾形さんには感謝してもしきれません。謝辞にも書きましたが、先輩方にもとてもお世話になりました。ありがとうございました。

そして同期のまゆちゃんにはめちゃくちゃ頼ってばっかりでした。本当にありがとう。

あ、あとM1ズは個性的なのに調和がとれていて、そのうえ頼りになるからやっぱり沢山頼りました。本当にありがとう。おかげさまで頑張れました。

追いコンが終わって、あっという間の卒業式でした。

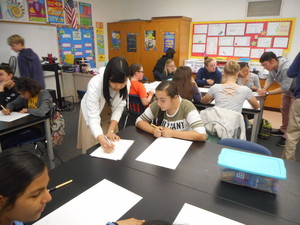

学生生活もあっという間でした。あっという間すぎて最後の集合写真しか撮れなかったです。これです。

今後は私のことをこれまで応援してくれた方々に恩返しができるように頑張りたいと思います。

あ、集合写真というのに一人忘れていました。すみません。

皆の頼りになるゴンちゃん!今日は会えませんでしたがまたどこかで会えたら嬉しいですね。

皆の頼りになるゴンちゃん!今日は会えませんでしたがまたどこかで会えたら嬉しいですね。

...流石ラクロスの元主将を務め、ゴールキーパーとして活躍していたので、ゴンちゃんがいるだけで写真に漂う安定感が違いますね。 沢山いるともっと安定感が増しました。いや~深沢君も来てくれて、最後に皆に会えたのでうれしかったです。

沢山いるともっと安定感が増しました。いや~深沢君も来てくれて、最後に皆に会えたのでうれしかったです。

さみしいですが、また会う日までさようなら~

M2 岡本