明けましておめでとうございます。

D2の岡本です。

日本では古来から12月31日にそばを食べる、いわゆる「年越しそば」が存在しています。

これについて少しだけ調べてみると、古くは江戸の中期からこのような風習が存在しており、「細く長いそばを食べる=延命や長寿を願う」というような願いがこめられているそうです。

その中で、少し面白い情報がありました。なんとうどんの名産地香川県では、「年越しうどん」を食べているではありませんか。

まぁ香川県だったらそんなこともあるのかなと思いつつ、そばやうどんのように長く伸びている食べ物なら「年越し〇〇」になるのではと思い、今年はちょっとチャレンジしました。

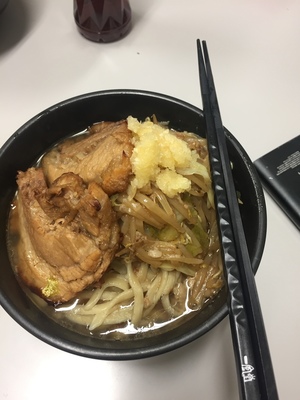

その名も、「年越し二郎ラーメン」

普段、このようなラーメンを食べるには、ちゃんと店舗に出向いて、注文して食べなければいけませんが、なんと仙台には麺やスープなどの具材を持ち帰ることのできる、ひじょーーーーに珍しいお店があるのです。

そこで、具材をもらい、作ってみました。めちゃくちゃおいしい上に、お店では注文できないご飯と食べることによって、うまさ倍増でした。チャーシューなんかもトースターで焼いてみたりして。

一般的な年越しそばだと、上述のように「細く長いそばを食べる=延命や長寿を願う」ですが、二郎ラーメンは麺が極太なので、2019年は「太く長い1年を過ごせる」のではなかなと期待しています。

さて話はまじめになりまして、まずは2018年の振り返りをしたいと思います。

2018年は様々なことに関心を持ち、体験してきた1年だったと思います。

たとえば、2回も韓国に行き、そのうち1回では発表をしてみたり。1人で新学術領域の若手の会に参加して座長をしてみたり。ものすごい濃密な時間を過ごせたと思っています。ただその中で、いろいろな要因が重なることによる「準備不足」がたびたびあり、悔しい場面に出くわすことが多くなりました。

そんなことから、自分の中で毎年恒例になっている今年の四字熟語は、「用意周到」にしようと思います。

実は、この四字熟語から思い出される言葉が1つあります。

それは、高校の数学の先生に言われた一言で、

「試験当日に武者震いするぐらい、勉強しようぜ」

なんともまぁ自称新学校の先生が言いそうな言葉ですが、高校を卒業して9年ほどたった今になってものすごい胸に響いています。この言葉と四字熟語を胸に、2019年は1年でたくさんの新たな経験をしていきたいと思っています。

最後になりますが、

なべさんをはじめとするラボメンバーの皆様、なべけんと関わりのある皆様、今年もよろしくお願いいたします。

本当の最後

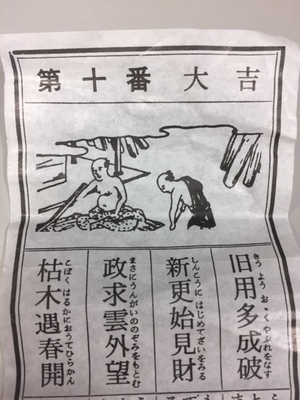

今年最初の運試し

においくんと一緒に引きに行ったのですが、彼は彼のダイアリーに書いてある通り、半吉でした。半吉ってなんやねん!!

おしまい

D2おかもと