こんにちは、M2のたかさきです。

11月に入り修論にてんやわんやの毎日ですが、今日はいったん実験はお休み・・・

ということで!本日はラボ内の大掃除を行いました!

午前は実験室・廊下のお掃除&ワックスがけをやりました。

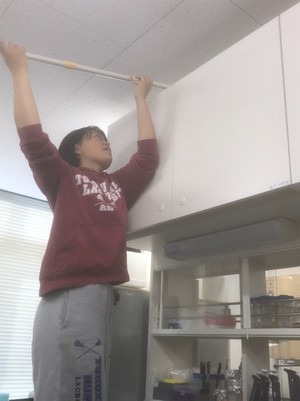

掃除をするときは【高いところから低いところへ】が鉄則なので、まずは棚の上と窓のふき掃除から開始!

棚の上の方はなかなか手が届かない・・・と苦戦するM1おがわ。

そこで「高いところはこれを使うんじゃ。しかと見よ!後輩!」と言わんばかりに、モップをもったM2ごんちゃん登場。これなら高いところもスーイスイ!

高いところと言えばこれも忘れてはいけない!と換気扇のフィルター掃除をやってくれたのはM2においくん。

去年に引き続き、大変なところをやってくれてありがとう!さすが筋肉。

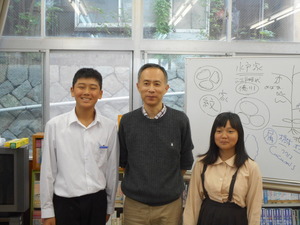

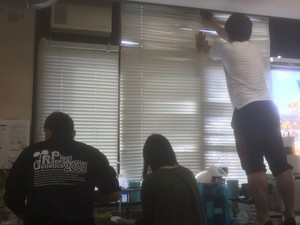

においくんの筋肉をいじりつつ、窓ふきを一手に引き受けてくれたのはD2おかもとさん。

この大掃除も4回目なので慣れた手つきでぐんぐん作業を進めていきます。

高いところが終わって床の掃除機がけが終わったら、洗剤→水、の順番でモップがけ。

おや、野生のモップがこちらを睨んでいるようだ・・・

おおっと、間違えました。新品のモップをかぶってノリノリのわたし、M2たかさきです。

モップがけが終わったら、こびりついている汚れをスポンジでとって、ワックスをかけて終了!

個人的にワックスがけ前の乾拭きでの高田さんの動きがツボでした。ストレッチマン!!!

(撮影・編集:M2ひきち)

(撮影・編集:M2ひきち)

昼食は去年と同様にかまどやさんのお弁当をいただき、エネルギーを全身に与えてから午後の部開始。

午後は残りの場所の掃除とワックスがけ。

3時前にはほぼすべての場所のワックスがけまで終わったので、ケーキ会で糖分を補給しました!

本日はSAVOIというイタリア菓子のお店のケーキをいただきました!

非常に美味しかったです!

こうしてダイアリーを書いて振り返ってみると、掃除してきれいになってうれしいー!という感情と同じくらい、今日食べたもの美味しかったー!と感じています。なべさん、お弁当もケーキも本当にありがとうございました。

きれいになったラボ、卒業する日までたくさんお世話になります!実験頑張りましょう!

M2 たかさき

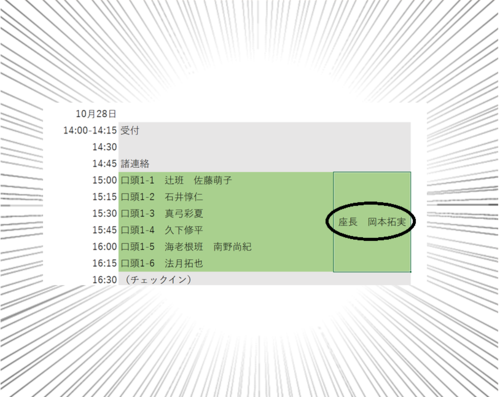

どん!!!!!

どん!!!!! どん!!!!!!!!!

どん!!!!!!!!!