アニョハセヨ、M2乳井です。

12/25、今日はクリスマスですね。みなさんのところにサンタさんは来ましたか?

僕は先週あたりに注文したプロテインが届きました。きっとサンタさんが運んでくれたのでしょう。

話は変わって、先週の月曜から木曜までなべ研は韓国へ出張に行ってきました。

今回の出張は韓国との二国間協定を利用した会議で、韓国の順天(スンチョン)大学、神戸大学、東北大学が参加しました。

地下鉄やKTXを乗り継ぎソウルからスンチョンへ。

(車内放送で聞きすぎて、唯一覚えた韓国語「チュリムン タッスムニダ(ドア閉まります)」)

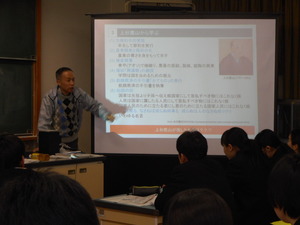

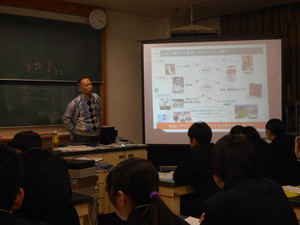

会議では各大学が口頭発表を行い、なべ研からは高田さんと岡本さんが発表しました。

今回は英語での発表だったため、お二人とも入念な練習を行っていました。その成果もあって、本番では大変立派な発表だったと思います。

また、アブラナ科に限らず、様々な果物等を研究テーマにしている他大学の方の発表も大変興味深く、活発な議論が行われていました。(神戸大学の彼、英語うまかったなぁ・・・)

「研究に関する歴史的背景の理解が、研究内容の理解をより深める」というお話には、なるほどなぁと思いました。

今回の出張は海外ということもあり、とても貴重な体験となりました。

この出張で得られたことを生かして残りの研究室生活を過ごしていきたいと思います。(英語大事だなぁ)

なべさん、連れて行ってくださりありがとうございました!

修論がんばります!

まだまだやることがたくさんありますが、体に気をつけて最後まで走り抜けましょう!

実験モリモリ筋肉モリモリ M2乳井

PS. 唐突に韓国の料理たち!

基本的に韓国料理は辛かったです...美味しかったですが。

赤くないのに辛かったり、赤いのに辛くなかったり見た目で判断できません。恐るべし。

上:せり鍋(まだせりは入れていない) 左下:サラダ 右下:

上:せり鍋(まだせりは入れていない) 左下:サラダ 右下: