台風19, 20号が並んだ状態で、日本に接近、上陸。このような状態ははじめて見たような。いずれの気圧も950hPaくらい。。。かなりの強さ。。。まさに、ダブル台風(typhoon)とでも言えばよいのでしょうか。。。先週ずいぶん気温が下がったのが、また、夏の天気に。昨日、今日と、最高気温は35oC程度。土曜日は、それ以上とか。。。どのタイミングで、低温処理をしている植物を外に出すのか。。。頭を抱えます。いずれ、涼しい秋になってほしいものだと。そんな8月末のアウトリーチ活動は、。。。

植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2018--不思議の箱を開けよう--」in 東京エレクトロンホール宮城(8/23)

今年で3年目となる出前講義として行っている「楽しい理科のはなし」。今年は、

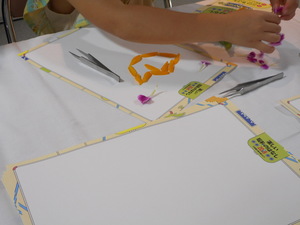

6/28(金)に、楽しい理科のはなし2018の一環で、仙台市立長命ヶ丘小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー」を行いました。出前講義と連動しているのが、夏休み最後の週に実施される「楽しい理科のはなし2018--不思議の箱を開けよう--」。会場は、定禅寺通にある東京エレクトロンホール宮城。今年も実施内容は「植物の花の不思議」と冠をかけてもらった、花を解剖して、それを並べてみるという企画。渡辺が子供の頃は、学校の帰り道に、道ばたの雑草である、カラスノエンドウ、ツバキ、あるいは、イネ、オオムギなどをばらばらにしながら、というのが定番でしたが、今はこんなことも難しい時代とか。。。そんなで、こんな機会を通じて、ものを壊してみることの大事さを改めて、感じてほしいというのが、。。。何より、ものづくりの基本は壊して、理解することだと思いますので。

4年目と言うこともあって、研究室から持ち出しで準備するものを前日に、研究室のスタッフに準備頂き、こちらは当日、実施すればよいという状態に。。。ありがとうございました。で、当日の今年度のサポートメンバーは、渡辺の講義、アウトリーチ活動に関連した方々に。totalで、11名。さらに、実施本部でサポート頂いた4名をあわせて、15名体制。初めての方々が多いことから、最初にまずは、実演。何より、経験してみることが理解することへの近道ですからということで。皆さん、色々なセンスで。これも大事なポイント。花の種類も、キク、バラ、カーネーションなど、多種多様に準備頂き。

4年目と言うこともあって、研究室から持ち出しで準備するものを前日に、研究室のスタッフに準備頂き、こちらは当日、実施すればよいという状態に。。。ありがとうございました。で、当日の今年度のサポートメンバーは、渡辺の講義、アウトリーチ活動に関連した方々に。totalで、11名。さらに、実施本部でサポート頂いた4名をあわせて、15名体制。初めての方々が多いことから、最初にまずは、実演。何より、経験してみることが理解することへの近道ですからということで。皆さん、色々なセンスで。これも大事なポイント。花の種類も、キク、バラ、カーネーションなど、多種多様に準備頂き。

10:30からスタート。いつもの年であれば、13:00頃には少し落ち着くのですが、今回はほっとできた時間は、16:00-17:00のところくらい。それ以外は、それぞれ、どの立ち位置で何をするかを理解してくれていて。おかげさまで、900名は超える方々に、実験を楽しんで頂けたのでは。。。去年より少ないのでは、と思うかも知れないですが、担当の方との話で、昨年の準備頂いた用紙の枚数が去年は800枚だったと。なので、今年の方が100名くらいは多いわけです。そんなで、並べた花をシールする機械も途中で一台はdown。。。ピークを過ぎていたとはいえ、。。17:30過ぎまで、子供たちへの対応を頂き、そのあとの片付けが終わって、落ち着いたのは、18:00過ぎていたかと。無事、これだけの数ができたのも、皆さんのおかげです。本当に、ありがとうございました。また、来年もお世話になることができればと。。。よろしくお願いいたします。

10:30からスタート。いつもの年であれば、13:00頃には少し落ち着くのですが、今回はほっとできた時間は、16:00-17:00のところくらい。それ以外は、それぞれ、どの立ち位置で何をするかを理解してくれていて。おかげさまで、900名は超える方々に、実験を楽しんで頂けたのでは。。。去年より少ないのでは、と思うかも知れないですが、担当の方との話で、昨年の準備頂いた用紙の枚数が去年は800枚だったと。なので、今年の方が100名くらいは多いわけです。そんなで、並べた花をシールする機械も途中で一台はdown。。。ピークを過ぎていたとはいえ、。。17:30過ぎまで、子供たちへの対応を頂き、そのあとの片付けが終わって、落ち着いたのは、18:00過ぎていたかと。無事、これだけの数ができたのも、皆さんのおかげです。本当に、ありがとうございました。また、来年もお世話になることができればと。。。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花など、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。次年度もまた、開催されることを楽しみにしておりますので。。。

最後になりましたが、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花など、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。次年度もまた、開催されることを楽しみにしておりますので。。。

わたなべしるす

PS. 途中で、研究室のスタッフの増子さんも子供さんと一緒に参加頂きました。というか、荷物の搬入・搬出のサポートも、ありがとうございました。

PS.のPS. 高校野球が終わったら、プロ野球。ところが、贔屓のチームは。。。ただ、そんなチームで53年前に先発した投手以来ということも。53年前。ちょうど昭和40年。。不思議なご縁があるものだと。。。

PS.のPS. 高校野球が終わったら、プロ野球。ところが、贔屓のチームは。。。ただ、そんなチームで53年前に先発した投手以来ということも。53年前。ちょうど昭和40年。。不思議なご縁があるものだと。。。

【アウトリーチ活動】植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2018」(8/23)

2018年8月23日 (木)

お盆開け再始動

2018年8月16日 (木)

お盆明け、皆様如何お過ごしですか、マスコです。

今日の仙台は雨模様でして、大変涼しくて良いですね。

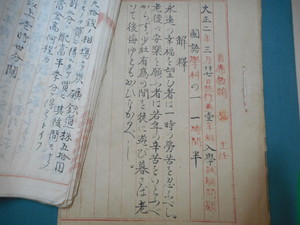

お盆、私はいつもの通り、他県にお墓参りに行き、旦那さんの実家でとてもよくしてもらい、ぬくぬくとすごして参りました。親類縁者の方々に亡くなった方の思い出を聞かせてもらうのは、大変貴重な時間でして、日本のお盆の醍醐味ですね。ありし日の手記など見せてもらって参りました。

さて、そんなお盆から、日常に帰ってきた私。見慣れた階段を3階までのぼり、

見慣れた花パイン(花が終わりました)

見慣れたマンゴーの木(葉の上に花芽ができるそうなのですが、まだ伸びないので、あと数年かな?)

見慣れたスターフルーツの木(若い葉は接触刺激でおじぎします)とクンシラン(立派な株でいただきもの)

に水をやり、

見慣れたデスクに座って、いつも通りにコーヒーを淹れ、飲みつつ、ポテチとじゃがりこを頂きつつ、ジュース(プルーン)を頂きつつ、

デスクワークから、とりあえず再始動開始です。みさきちゃん、まゆちゃんありがとう。

大デビル(娘)・小デビル(息子)にお菓子・ジュースを取られず、仕事をジャマされない。人がざわざわしてない環境(賑やかなのもスキですよ)、素晴らしい。

最近の脳科学的には、一説には"やる気など存在しない"、という話になっているそうで、とりあえず仕事し始めるというのが正解なんですって。というわけで軽めのところから手をつけて、体を慣らしていこうと思います、キリッ(ポテチぱりぱり、ジュースごくごくぷはー)。

・・・

明日から、まじめにがんばります。

マスコ

【アウトリーチ活動】夏休み大学探検2018, 米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス, 青森県高等学校教育研究会理科部会・全体講演(8/7, 10, 16追記)

2018年8月 7日 (火)

日曜からの降雨のおかげか、火曜は朝から気温は20oCを下回る状態。涼しさを通り越して、少し肌寒いくらいに。甲子園は100回記念大会と言うことで、様々な趣向を凝らしていたり、この春から導入された延長でのシステムが昨日の試合ではじめて機能したとか。。。そういえば、昨日の月曜はnetworkが夕方まで、ほとんど機能せず。。。どれだけ、netに依存しているかを、まざまざと。。。そんな火曜日。台風13号が近づいているのが、何とも不気味で。。。

夏休み大学探検2018(第17回サイエンス・スクール)「花を解剖してみよう」(8/7)

今年で何回目になるのか。かれこれ、5年近くは行っているような。去年は豪雨の関係で急遽中止に。今年もこの雨でどうなるかと思いましたが、思ったほどの雨ではなかったので。。。そんな中で、夏休み大学探検2018「花を解剖してみよう」を実施。例年のように、バラ、カーネーション、キクなど異なる形態を持った花を解剖してみること。昔であれば、学校の帰り道にそんなことをするのは、容易だったのですが。今となっては、なかなか難しいところもあって。

最初に事務局である市教委・田中先生から、このイベントが始まった経緯を。何でも、2002年のノーベル化学賞を東北大・工学部を卒業して、島津製作所におられた田中さんが受賞されたことがきっかけとか。。。そんなで、たくさんの花を解剖して、並べてもらうことで、実際にどうなっているかを実感。何よりも自分で経験して、なるほどと思ってもらうことが大事なので。また、解剖した花弁などをどの様に並べるかと言うことも、自分で考えてみること。どう並べることが、自分、他人に分かりやすいのか。そんなことも考えてもらいながら。いつもなら、院生の方にTAをお願いするのですが、今回は、科学者の卵の修了生であり、この夏休み大学探検2016の修了生の山本さんがお手伝いに。ありがとうございました。

最初に事務局である市教委・田中先生から、このイベントが始まった経緯を。何でも、2002年のノーベル化学賞を東北大・工学部を卒業して、島津製作所におられた田中さんが受賞されたことがきっかけとか。。。そんなで、たくさんの花を解剖して、並べてもらうことで、実際にどうなっているかを実感。何よりも自分で経験して、なるほどと思ってもらうことが大事なので。また、解剖した花弁などをどの様に並べるかと言うことも、自分で考えてみること。どう並べることが、自分、他人に分かりやすいのか。そんなことも考えてもらいながら。いつもなら、院生の方にTAをお願いするのですが、今回は、科学者の卵の修了生であり、この夏休み大学探検2016の修了生の山本さんがお手伝いに。ありがとうございました。

実験の最後は、研究室見学を。色々な先端器機を見るのははじめてのことでしょうか。あと、4-6年もすると、大学生ですから。そんなことにも興味を持つことが大事ですから。

実験の最後は、研究室見学を。色々な先端器機を見るのははじめてのことでしょうか。あと、4-6年もすると、大学生ですから。そんなことにも興味を持つことが大事ですから。

最後になりましたが、本企画を頂きました、仙台市教育委員会・岩田様、田中様をはじめとする関係の方々に、お礼申し上げます。次年度以降も、同じテーマかもしれないですが、また、コラボできればと思います。また、卵の修了生・山本さん、研究室のスタッフの方々には、資料の準備、設営、実施、後片付けなど、様々な面をお手伝い頂きました。ありがとうございました。

最後になりましたが、本企画を頂きました、仙台市教育委員会・岩田様、田中様をはじめとする関係の方々に、お礼申し上げます。次年度以降も、同じテーマかもしれないですが、また、コラボできればと思います。また、卵の修了生・山本さん、研究室のスタッフの方々には、資料の準備、設営、実施、後片付けなど、様々な面をお手伝い頂きました。ありがとうございました。

PS. いつもと違う場所だったこともあって、全体での集合写真を忘れていました。その代わりと言うことではないですが、お手伝い頂いた山本さんとの写真で。。。ありがとうございました。

米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス(8/10)

木曜日の夕方から夜にかけて、台風13号が太平洋岸を沿うようにして、北上。無事、上陸することもなかったですが、温暖化の結果なのか、かなりの強さを持った状態で、東北地方まで台風が。。。そんなで、無事、新幹線が動くのかなど、気になっていましたが。無事に。。。と思ったら、東北新幹線の方が朝からちょっとしたトラブルで。。。

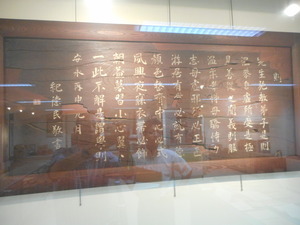

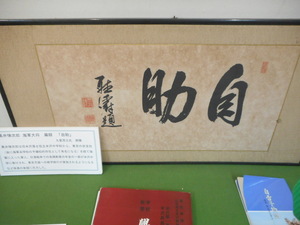

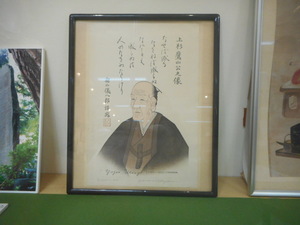

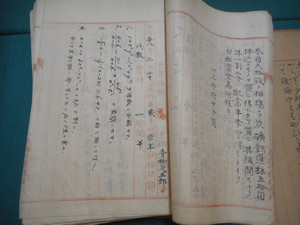

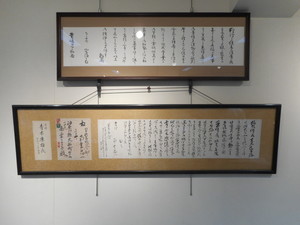

前回、米沢興譲館高校に伺ったのが、7/12(木)。その時の講義は「バイオ産業科学と社会課題--アブラナ科植物における自家不和合性の基礎から応用--」。ということで、身の回りの野菜、果物について考えるところからスタートして、植物の生殖について。先週の研究室見学をはさんで、2回目の講義は「バイオ産業科学と社会課題--歴史・情報から、科学・社会を見つめ直し、どのようにどの様に考え、今の社会問題の解決に活かすのか?--」というような大きなテーマ。歴史は人間が行ってきた多くの失敗、成功を含んだこれからの道標。ということで、まずは、自分たちが所属している高校の歴史からと言うことで、貴重な「史料室」を見学。史料室のことを校内でよく分かっておられる原田先生から説明をいただきながら、江戸時代から現代に至るまでの著名な方々の歴史を。こうした先達が何を考え、何を実行しようとしたのか。そんなことの一端を学んでもらえたのではないでしょうか。

前回、米沢興譲館高校に伺ったのが、7/12(木)。その時の講義は「バイオ産業科学と社会課題--アブラナ科植物における自家不和合性の基礎から応用--」。ということで、身の回りの野菜、果物について考えるところからスタートして、植物の生殖について。先週の研究室見学をはさんで、2回目の講義は「バイオ産業科学と社会課題--歴史・情報から、科学・社会を見つめ直し、どのようにどの様に考え、今の社会問題の解決に活かすのか?--」というような大きなテーマ。歴史は人間が行ってきた多くの失敗、成功を含んだこれからの道標。ということで、まずは、自分たちが所属している高校の歴史からと言うことで、貴重な「史料室」を見学。史料室のことを校内でよく分かっておられる原田先生から説明をいただきながら、江戸時代から現代に至るまでの著名な方々の歴史を。こうした先達が何を考え、何を実行しようとしたのか。そんなことの一端を学んでもらえたのではないでしょうか。

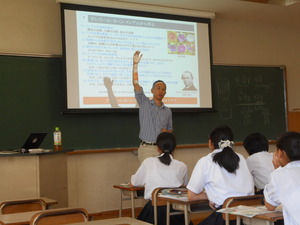

続いて、科学が何をもたらしたのか、その結果、何が起きたのか。プラスの面もあれば、逆の面も。それらについて、いくつかの事例を挙げて、考えて見る。高校1年生には、少し難しいことかも知れないですが、それぞれの人の歴史、生き様を学ぶことは、自分が生きるヒントになると言うことで。そんな他人事に近いことではなく、もっと、身近な例と言うことで、渡辺自身の小学校から現在までを振り返って。。。最後は、世界に向かって情報発信。

続いて、科学が何をもたらしたのか、その結果、何が起きたのか。プラスの面もあれば、逆の面も。それらについて、いくつかの事例を挙げて、考えて見る。高校1年生には、少し難しいことかも知れないですが、それぞれの人の歴史、生き様を学ぶことは、自分が生きるヒントになると言うことで。そんな他人事に近いことではなく、もっと、身近な例と言うことで、渡辺自身の小学校から現在までを振り返って。。。最後は、世界に向かって情報発信。

歴史というのはもちろん、社会科学になると思いますが、それを理解することが、自然科学を学ぶ上でも、大きな影響を与えると言うことを実感してもらえたのではないでしょうか。そんな歴史にも目を向けながら、自然を考えることをしてみて下さい。思わぬものが見えてくると思いますので。。。最後になりましたが、実施に当たり、今崎先生、熊坂先生、原田先生をはじめとする関係の先生方には、大変お世話になりました。歴史を振り返ることの大切さを改めて、強く実感できた3hrの講義でした。ありがとうございました。次回は受講される生徒さんたちが入れ替わり、10月に訪問だったかと。楽しみにしております。

歴史というのはもちろん、社会科学になると思いますが、それを理解することが、自然科学を学ぶ上でも、大きな影響を与えると言うことを実感してもらえたのではないでしょうか。そんな歴史にも目を向けながら、自然を考えることをしてみて下さい。思わぬものが見えてくると思いますので。。。最後になりましたが、実施に当たり、今崎先生、熊坂先生、原田先生をはじめとする関係の先生方には、大変お世話になりました。歴史を振り返ることの大切さを改めて、強く実感できた3hrの講義でした。ありがとうございました。次回は受講される生徒さんたちが入れ替わり、10月に訪問だったかと。楽しみにしております。 PS. 最初の史料室のところに写真を載せてもよかったのですが、バランスもあって。ここにも。歴史があるということは、色々な重みがあるということだと。つくづく。。。

PS. 最初の史料室のところに写真を載せてもよかったのですが、バランスもあって。ここにも。歴史があるということは、色々な重みがあるということだと。つくづく。。。

青森県高等学校教育研究会理科部会・全体講演(8/16)

お盆のこの時期。ちょうど、地方から東京への帰省のラッシュ。この時期に出張というのも珍しいこと。今回は、青森県高等学校教育研究会理科部会からの講演依頼。青森県内には、これまでもいくつかの高校に伺って、出前講義を行ったことがありますが、今回の会場は青森県立青森北高校。北海道新幹線の並行在来線になる津軽線・油川駅が最寄り駅。並行在来線の反対側には、北海道新幹線の高架が。。。このような場所にいると、北海道は近いのだなと。。昨日は終日かなりの雨が降ったようですが、この朝は少し落ち着いている状態で。。。足元が少しよくなったですが。この雨のあとは、これまでの暑さも一段落するとか。。。

講演のタイトルは「これからの高校での教育・課題研究を考えるためのヒント」。100名を超える青森県内の理科の先生方を前にしてお話しするのは、さすがに緊張。以前、宮城県総合教育センターからの依頼で、実験助手の先生方向けに話をしたことがありましたが、それよりも人数が多く、。。話の内容は、こちらがいつも話している内容を3つつなげる形で。最初のところは、ここ数年で「課題研究」が普通科でも実施されるということから、この話を。形あるものにまとめるというところ。話を聞かれている先生方の中には、SSH実施校の先生方もおられて、。。。実験をどの様に組み立て、論文という形にするのか。論文を書くための「お作法」というか、ルールというか。知っている先生には、申し訳ない部分もあったのですが。。。

講演のタイトルは「これからの高校での教育・課題研究を考えるためのヒント」。100名を超える青森県内の理科の先生方を前にしてお話しするのは、さすがに緊張。以前、宮城県総合教育センターからの依頼で、実験助手の先生方向けに話をしたことがありましたが、それよりも人数が多く、。。話の内容は、こちらがいつも話している内容を3つつなげる形で。最初のところは、ここ数年で「課題研究」が普通科でも実施されるということから、この話を。形あるものにまとめるというところ。話を聞かれている先生方の中には、SSH実施校の先生方もおられて、。。。実験をどの様に組み立て、論文という形にするのか。論文を書くための「お作法」というか、ルールというか。知っている先生には、申し訳ない部分もあったのですが。。。

2つ目の話が「キャリア教育」。渡辺の子供時代から振り返り、今の生徒さんたちにやってほしいことなど。青森という自然がたくさんある分、たくさんの経験をできると思いますので。最後の話は、自家不和合性。青森と言えば、リンゴ。リンゴも配偶体型自家不和合性を持っている植物。最後のところで、接ぎ木で増やすというのを話したのは、少し余計だったのかも知れないですが、。。お許しください。最後になりましたが、実施に当たり、白戸先生、高坂先生をはじめとする関係の先生方には、大変お世話になりました。これを機会に青森県内の高校にも出前講義でうかがうことができればと思っております。ありがとうございました。

2つ目の話が「キャリア教育」。渡辺の子供時代から振り返り、今の生徒さんたちにやってほしいことなど。青森という自然がたくさんある分、たくさんの経験をできると思いますので。最後の話は、自家不和合性。青森と言えば、リンゴ。リンゴも配偶体型自家不和合性を持っている植物。最後のところで、接ぎ木で増やすというのを話したのは、少し余計だったのかも知れないですが、。。お許しください。最後になりましたが、実施に当たり、白戸先生、高坂先生をはじめとする関係の先生方には、大変お世話になりました。これを機会に青森県内の高校にも出前講義でうかがうことができればと思っております。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 会場では、科学者の卵養成講座でお世話になっている青森県教委・福士先生にもお目にかかることができ、講義開始までの時間、白戸先生も交えて、これからの教育、地方の産業をどうするかなど、20年先を考えたとき、どうあるべきなのかと言うことまで、議論の時間を頂けたのは、とてもありがたいことでした。渡辺の出身の四国・愛媛も東北と同じように、人口減と言うことでは、同じ状況で。。。

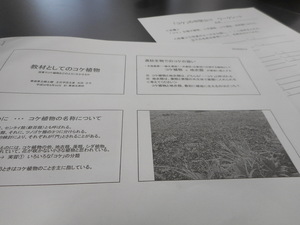

PS.のPS. 午後からは、物理、化学、生物、地学に分かれての分科会。生物では、コケの話。最近は、ゼニゴケなどモデルとなっているコケもあって。講義をされた青森県立郷土館・太田先生の話も、さすが、元職ではあれ、教員をされていた方の話の技というか。学ばせて頂きました。ありがとうございました。

戦績、深層心理、至宝(8/6)

2018年8月 6日 (月)

昨日の日曜日は、片平キャンパスが計画停電。そんなで、このHPを見ることができなかったのをお知らせするのを失念していて。。。予定通りの18:00を過ぎた頃の電気の復旧でしたが、色々なものがもどったのは、もっと後になったような。。片付けが終わる頃には、仙台七夕の前夜祭の花火の音が。七夕初日は、朝から雨模様。仙台市教委が計画した「故郷復興プロジェクト」の一環で、市内の学校が吹き流しを作製とか。大学からさほど、離れたところではないので、時間を見つけて。。。そんな雨のおかげか、先週の37.3oCという気温から見ると、ほぼ半分の20oCちょっとの気温。これに体調をあわせようとすると、いくら体力があっても、天気には勝てないという感じで。天気の戦績が連戦連勝という感じでしょうか。そんな天気、お隣の山形にずいぶんと大きな打撃を。。。というか、今年の夏の雨のすごさは圧倒的なものがあって。やっぱりどこかで、バランスが互角になるように、雨と晴れ間を分散させることができないものかと。。。今週は週末にかけて、台風13号が来襲とか。。。気温が平年並みに下がるくらいで、余計な被害が出ないレベルで、通過してほしいものである。 そんな8月6日。73年前の広島での出来事に向かう日。08:15に黙祷。。。3.11での出来事を振り返り、何をなすべきなのか、幾多の年月を重ねても心の奥底にある「深層心理」を理解し、未来に語り継ぐのか。8月6日と3.11を重ねた時間に、それぞれの背後にある「理(ことわり)」、「本質」を考えることができたような。。。そういえば、そんなことが最近の雑誌に書かれてあったような。。。歴史を過大過小評価することなく、肝腎な本質を見過ごさないようにしないと。。。昨日の夕方にも東南アジアで大きな地震が。。。先月にも同規模の地震が。この地震が何を物語るのか、われわれとして学ぶべきこと何なのか、深層心理を理解したいものである。

そんな8月6日。73年前の広島での出来事に向かう日。08:15に黙祷。。。3.11での出来事を振り返り、何をなすべきなのか、幾多の年月を重ねても心の奥底にある「深層心理」を理解し、未来に語り継ぐのか。8月6日と3.11を重ねた時間に、それぞれの背後にある「理(ことわり)」、「本質」を考えることができたような。。。そういえば、そんなことが最近の雑誌に書かれてあったような。。。歴史を過大過小評価することなく、肝腎な本質を見過ごさないようにしないと。。。昨日の夕方にも東南アジアで大きな地震が。。。先月にも同規模の地震が。この地震が何を物語るのか、われわれとして学ぶべきこと何なのか、深層心理を理解したいものである。

日本の至宝と言えば。。。色々なものがあるが、新幹線も1つであろう。東北新幹線がさらなるversion upとか。。。高速化と言うことでは、楽しみはつきない。日本で成熟した鉄道システムが英国でもずいぶんと機能していると言うのを現地の方から聞く機会があり。。。熟練した超絶技巧を至宝として、さらに輸出ができればと。。。農産物もその質の高さにおいては、至宝であろう。海外出張で食べる果物を見たとき、実感できる。そんな農産物、この品質を維持して、いかに低価格にするかなのであろうが。。。そのためにということと連動しているのであろうか、農業を学ぶ農学部があちこちにと言うことが。日本国としても、農業は絶対譲れないと。。。その言葉をむねに、海外と勝負をしなければいけないのであろう。本物の果物、野菜を見せるためにも。もちろん、ここにもこれまでの歴史を振り返り、世界と互角、さらにその上をいくためには、何を物語るのか。そんなことを考えた1日であった。

わたなべしるす

PS. 今日も季節の果物を。。ありがとうございました。研究室で頂きます。