仙台の長雨もどうやら終わり。しばらく晴れ間が続くのですが、ここ数日は肌寒い天候。そんな中。先週、今週と2件のアウトリーチ活動があったのですが、あれこれとやっている間に。。。なかなか、記事にできず。

探求型「科学者の卵養成講座」パネルディスカッション、特別講義「ダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」(9/8)

タイトルでは、2つのイベントのように見える化もしれないですが、10:30スタートで、コラボ頂いている県教委などの方々と「コンソーシアム」の会議。そのあと、午後からのパネルディスカッションの座長をする関係で、パネラーの方々と前打合せ。11:30からは、学校推薦の受講生向けに開講式で、文章力をつけるための、HPへの記事の書き方講習など。。。 そんなことを終わらせてから、12:00スタートの「キミの現在と未来、そして科学を語ろう!」 と題したパネルディスカッション。今回は、京都大学とのコラボで、4名のパネラーにあらかじめ、5つのお題を。それを見ながら、その神髄はということで、さらなる議論を。こうしたことの座長をするのははじめてと言うこともあったのですが、時間調整とどこに盛り上がりを作るのか。。。そんなことを考えていたら、時間over気味に。。。もちろん、渡辺だけで途中でのコメントは難しいところもあって、工学部・安藤先生からもコメントと最後のまとめを。受講生のレポート、あるいは、HPへの記事を見る限り、いろいろな意味で刺激になったようで、。。。これからもまた、新規な企画を。

そんなことを終わらせてから、12:00スタートの「キミの現在と未来、そして科学を語ろう!」 と題したパネルディスカッション。今回は、京都大学とのコラボで、4名のパネラーにあらかじめ、5つのお題を。それを見ながら、その神髄はということで、さらなる議論を。こうしたことの座長をするのははじめてと言うこともあったのですが、時間調整とどこに盛り上がりを作るのか。。。そんなことを考えていたら、時間over気味に。。。もちろん、渡辺だけで途中でのコメントは難しいところもあって、工学部・安藤先生からもコメントと最後のまとめを。受講生のレポート、あるいは、HPへの記事を見る限り、いろいろな意味で刺激になったようで、。。。これからもまた、新規な企画を。 15:00からの講義の合間に、今後のさらなる発展をということで、京都大学の方々と反省会。。。ここに来て、少し座る時間が。ありがたい議論の時間でした。そんな議論も途中で、15:00からの講義。お題は「ダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」。去年から、スライドパターンを変えての講義。植物は両性花なので、自殖性だと思っているかも知れないですが、実は、そんなこともなくて、結構、他殖性。そんなイレギュラーなことから、スタート。説明をすればするほど、それまでのことを打ち消すようなこともあって。。。理解がどこまでできたのか。。。レポートで拝見したいなと。そうそう、少し難しいと思った方。こちらの記事を参考にしてみて下さい。

15:00からの講義の合間に、今後のさらなる発展をということで、京都大学の方々と反省会。。。ここに来て、少し座る時間が。ありがたい議論の時間でした。そんな議論も途中で、15:00からの講義。お題は「ダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」。去年から、スライドパターンを変えての講義。植物は両性花なので、自殖性だと思っているかも知れないですが、実は、そんなこともなくて、結構、他殖性。そんなイレギュラーなことから、スタート。説明をすればするほど、それまでのことを打ち消すようなこともあって。。。理解がどこまでできたのか。。。レポートで拝見したいなと。そうそう、少し難しいと思った方。こちらの記事を参考にしてみて下さい。 で、ここまで書いて、分かる通り、当日の写真がない。。。あまりに慌ただしく、午後からはほぼ、5hr立ちっぱなしという状態で。写真は、また、後日、uploadしておきますので。しばらくお時間を。

で、ここまで書いて、分かる通り、当日の写真がない。。。あまりに慌ただしく、午後からはほぼ、5hr立ちっぱなしという状態で。写真は、また、後日、uploadしておきますので。しばらくお時間を。 PS. 9/12(水), 12:15. 事務局にお願いして、写真を頂きました。ありがとうございました。

PS. 9/12(水), 12:15. 事務局にお願いして、写真を頂きました。ありがとうございました。

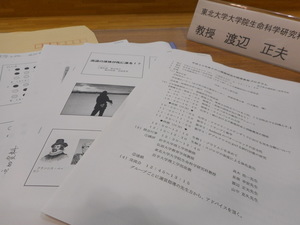

仙台市立中野栄小学校特別講義「花を解剖して、花の構造を理解しよう」。

明けて月曜日。午後からはかなりの雨模様の中。仙台市立中野栄小学校へ。仙台市と多賀城市との境。隣は多賀城市の学区(山王小学校)になると。初めての学校で雨降り。ちょっと迷子になりましたが。なんとか。。玄関先でwelcome boardが。ありがとうございました。 今回は、クラブ活動の20名くらいの4-6年生の方々と、キク、カーネーションの花を解剖。昔であれば、学校の帰り道に、花をばらばらにするのは、よくやったことなのですが。。。今ではなかなか。そんなわけで、理科好きの皆さんで、グループになって、花をばらばらにして、どうなっているのかを、顕微鏡観察。よくあるパターンは、たくさんの花を解剖することなのですが、この学校では、顕微鏡観察がとても人気に。雄しべ、花びらなど、葉っぱとは違うことを実際に自分の目で。さらに、単眼の顕微鏡と言うことで、片目で見て、反対の目でスケッチをするという高度なことを説明したら、できるという方々も。これは感動でした。渡辺は大学時代にずいぶんやりましたが、結局できずだったような。。。45minでのクラブ活動でしたが、また、いろいろな花を解剖してみてくださいと。

今回は、クラブ活動の20名くらいの4-6年生の方々と、キク、カーネーションの花を解剖。昔であれば、学校の帰り道に、花をばらばらにするのは、よくやったことなのですが。。。今ではなかなか。そんなわけで、理科好きの皆さんで、グループになって、花をばらばらにして、どうなっているのかを、顕微鏡観察。よくあるパターンは、たくさんの花を解剖することなのですが、この学校では、顕微鏡観察がとても人気に。雄しべ、花びらなど、葉っぱとは違うことを実際に自分の目で。さらに、単眼の顕微鏡と言うことで、片目で見て、反対の目でスケッチをするという高度なことを説明したら、できるという方々も。これは感動でした。渡辺は大学時代にずいぶんやりましたが、結局できずだったような。。。45minでのクラブ活動でしたが、また、いろいろな花を解剖してみてくださいと。 この企画を統括頂いている仙台市教育センターの長谷部先生が当日は渡辺の講義風景を参観。さすがに緊張しますが。。。なんとか。。講義の前後には、後藤校長先生とこうした活動をすること、さらには、自然から学ぶことの大切さなどを議論する時間も頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、後藤校長先生、担当の佐藤先生をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もお世話になる機会があれば、幸いです。

この企画を統括頂いている仙台市教育センターの長谷部先生が当日は渡辺の講義風景を参観。さすがに緊張しますが。。。なんとか。。講義の前後には、後藤校長先生とこうした活動をすること、さらには、自然から学ぶことの大切さなどを議論する時間も頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、後藤校長先生、担当の佐藤先生をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もお世話になる機会があれば、幸いです。

わたなべしるす

PS. 校長室の前の廊下には、本物のパンダの剥製が。。。こんな近い距離で。やっぱり本物はすごいなと。学校の近くの方がサポートしてくれていると。本物を見ることの大事さをたくさん実感してみてください。

【アウトリーチ活動】探求型「科学者の卵養成講座」, 仙台市立中野栄小学校(9/8, 10, 12写真追加)

2018年9月11日 (火)

渡辺研Facebookページを作成しました

2018年9月11日 (火)

東北大学大学院 生命科学研究科 植物分子育種分野 渡辺研のFacebookページを作成しました。

https://www.facebook.com/PlantMolBreedWatanabeLab/

今まで、

- ホームページを更新→渡辺研twitter更新→facebook更新(渡辺教授ページ)

という連携となっていましたが、Facebookの仕様変更に伴い、個人ページへの連携投稿が難しくなりまして。

あーだこーだやったり、あちこち相談したんですが、難しそうでして。

もういいや、新しく研究室としてのページを作ってしまおう!ということになりました。

とりあえず、私のデスクトップにほっといてあった秘蔵のB.rapaの写真をふんだんに使っておりますので、全体的に黄色いイメージになっております。渡辺研のイメージカラーが黄色(多分)なんだから、いいじゃないか。渡辺研twitterも黄色ときどき緑だし。

個人ページではないので、いろんなヒトが見ることが出来、複数人が管理できるところも良いところかと(今、思った)。

これからは、

- ホームページを更新→渡辺研twitter更新→facebook更新(渡辺研ページ)

に変更になります。

渡辺教授のページにはリンクされなくなります。

というわけで、引き続き、渡辺研ホームページをよろしくお願いします。

マスコ

【アウトリーチ活動】平成30年みやぎ県民大学「植物の品種改良」, 岩手県立盛岡第三高等学校・Super Research High school(SRH)(8/30, 9/2追記)

2018年8月31日 (金)

コシヒカリの突然変異である「五百川」という品種。新聞記事を見てはじめて知ったわけですが、極早生で、短稈、耐冷性もあると。見つけたのは、福島県中通り地域の篤農家。こういうのを見ると、観察することの大事さを改めて、感じるわけです。そんな品種が収穫され、等級検査を受けたとか。。。さすがにこの夏暑かった分、高温障害のコメが混ざっているものあると。いわゆる「心白」という状態だと思うのですが。。。大崎平野で。。。ちょっと複雑な心境ですが。 平成30年みやぎ県民大学「植物の品種改良~毎日の食卓を見る眼が変わる~」(8/30)

平成30年みやぎ県民大学「植物の品種改良~毎日の食卓を見る眼が変わる~」(8/30)

昼間には、10min間で15mmくらいだったでしょうか。猛烈な雨。あのまま、1hr降り続けると、100mm/hrくらいになる雨。テレビなどで、テロップで流れるパターンなのだと。10min間で終わったので、事なきを得たわけですが。。そんな月末最後の木曜日。というか、8月も明日1日となる夕方。今年で4年目となる、みやぎ県民大学「地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技術 ~半導体・超伝導・AI・植物の品種改良~」。去年と少しメンバーが替わったこともありますが、金属材料研究所の3名の先生方とのコラボ企画。半導体、超伝導、AIという難しい話の最後が、毎年渡辺の出番。今年も50名ほどの方に参加頂きました。ありがとうございました。いつも書くことかも知れないですが、渡辺のポストが旧・農学研究所からつながるものなので、金属と農業のコラボ。農作物の栽培には、多量元素として、窒素、リン酸、カリ、カリウム、硫黄、カルシウム、マグネシウム、微量元素は、鉄、マンガン、銅、亜鉛、モリブデン、ホウ素、塩素、ケイ素だったのを、昔、植物栄養学の講義で、大平先生、前先生に教えて頂いたノートをひっくり返して、金属との関係をあらかじめ、復習しておいて。。。もちろん、玄関先の金属材料研究所の初代所長である本多光太郎先生の写真を撮るのは、忘れずに。。。

前置きが長くなりましたが、講義の話は、作物の品種改良にまつわる話。全体のタイトルに「地球にやさしい環境」という言葉があることから、なんとか、それに関連させながら。植物の生殖のしくみを理解することは、品種改良にとって大事なことなのだと。また、植物には自殖、他殖というのがあるということも理解して頂きながら。他殖性を担保するしくみに、雌雄異熟、自家不和合性等があるということから、自家不和合性を使った品種改良について。また、品種改良をする目的。実際には、この目的を決めることが難しく、現場の眼力によるのだろうと思うわけですが。。。

前置きが長くなりましたが、講義の話は、作物の品種改良にまつわる話。全体のタイトルに「地球にやさしい環境」という言葉があることから、なんとか、それに関連させながら。植物の生殖のしくみを理解することは、品種改良にとって大事なことなのだと。また、植物には自殖、他殖というのがあるということも理解して頂きながら。他殖性を担保するしくみに、雌雄異熟、自家不和合性等があるということから、自家不和合性を使った品種改良について。また、品種改良をする目的。実際には、この目的を決めることが難しく、現場の眼力によるのだろうと思うわけですが。。。

自家不和合性の分子レベルの仕掛けであったり、そもそも、人間が作物として栽培化するときに大事な形質とは何なのか。そんなことも。最後は、自家不和合性を有しているバラ科果樹のちょっとしたからくりとどうやって、そんな品種を増殖するのか。去年までのスライドとは、中身を一新させたこともあって。去年も受講して頂いた方がいらっしゃるとはいえ、少し違った話になったのではないかと。。。講義が終わったあと、30min近い質問時間。色々なことをdeepに学習されている方も折られ、こちらがタジタジでした。。。もちろん、よい刺激も頂きました。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

自家不和合性の分子レベルの仕掛けであったり、そもそも、人間が作物として栽培化するときに大事な形質とは何なのか。そんなことも。最後は、自家不和合性を有しているバラ科果樹のちょっとしたからくりとどうやって、そんな品種を増殖するのか。去年までのスライドとは、中身を一新させたこともあって。去年も受講して頂いた方がいらっしゃるとはいえ、少し違った話になったのではないかと。。。講義が終わったあと、30min近い質問時間。色々なことをdeepに学習されている方も折られ、こちらがタジタジでした。。。もちろん、よい刺激も頂きました。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

PS. 去年の講義にも来ていて、実験をしたけど、うまくいかない。その原因はと。。ちょっと、頭を抱えましたが、いくつかの説明はできたのではないかと。今日の夕食からの植物、野菜、果物への見方が、変化して頂ければと。。。

PS. 去年の講義にも来ていて、実験をしたけど、うまくいかない。その原因はと。。ちょっと、頭を抱えましたが、いくつかの説明はできたのではないかと。今日の夕食からの植物、野菜、果物への見方が、変化して頂ければと。。。

PS.のPS. LEDを研究されている松岡先生。今年度で退官と。。。ということで、次年度継続のためには、まだ、誰か統括頂ける金研の先生がいらっしゃることを期待して。。なにより、heteroな組合せは、楽しいですから。。。

岩手県立盛岡第三高等学校・平成30年度SRH課題研究中間発表会(9/2)

猛烈な強さの台風21号が来週の火曜、水曜日には、上陸、縦断になりそうな。。。この前の20号と同じようなルートで、強さがさらに増すというのは。。。そんな9月最初の日曜日は盛岡三のSRH(Super Research High School)。よくあるのは、SSHですが、SSHから独立して、自主財源でというのがすごいところで、今年で2年目。課題研究も昨年度より増えて、物理・化学・数学・生物から10題。生物が2題というのはちょっと意外でしたが。。。それも動物で。植物もおもしろいと思うのですが。 実験をするときに、何より大事なことは、その時点での先達の実験を理解しておくこと。何が問題で、その上で自分たちは何を解明しようとするのか。ある意味で、これが課題研究をする上でのスタートポイントになると思いますので。また、何かモデルがある場合、そのモデルをしっかり検証すること。その上で、どの変数を改変するのか。改変することで、何が変わるのか。もちろん、実際にモデルが使えるとき、それを手に入れて実験をやってみること。意外なものも手に入ることはありますので。ニュートンがリンゴの果実が落ちるのを見て、重力に気がついたようにではないですが。。。実物を見るのは大事ですから。。。。実際の自然環境の何を見たくて、この実験系を構築しているのか、そこをきちんと考えることも大事なことですので。一方、プレゼンをするとき、どうやると見やすくなるのか。例えば、特定の部分だけを拡大表示すると言うこともあるかと。結論のところで議論をするのであれば、結果のところでは、そのdataをきちんと見せるのが大事なこと。

実験をするときに、何より大事なことは、その時点での先達の実験を理解しておくこと。何が問題で、その上で自分たちは何を解明しようとするのか。ある意味で、これが課題研究をする上でのスタートポイントになると思いますので。また、何かモデルがある場合、そのモデルをしっかり検証すること。その上で、どの変数を改変するのか。改変することで、何が変わるのか。もちろん、実際にモデルが使えるとき、それを手に入れて実験をやってみること。意外なものも手に入ることはありますので。ニュートンがリンゴの果実が落ちるのを見て、重力に気がついたようにではないですが。。。実物を見るのは大事ですから。。。。実際の自然環境の何を見たくて、この実験系を構築しているのか、そこをきちんと考えることも大事なことですので。一方、プレゼンをするとき、どうやると見やすくなるのか。例えば、特定の部分だけを拡大表示すると言うこともあるかと。結論のところで議論をするのであれば、結果のところでは、そのdataをきちんと見せるのが大事なこと。

発表のあとに、講評を。。。今回の発表のコメントをされた分野の異なる先生方からも。これまでの実験の歴史をきちんと振り返って表現すること、結果をどうやって数値化するのか、自然現象の変化を当たり前と思わないことなどなど。。。参考にしてみて下さい。昨年度と同様に、講評のあと、20minほどの時間、生物の実験班の2つのグループとdeepな議論。実験に関するこちらのコメントが参考になればというか、2月の発表会までの実験の参考になれば、幸いです。 PS. 発表会の会場で、21COEを岩手大で行っていた頃の先生にお目にかかり。。。COEが終わってからお目にかかってなかったような。いずれ、懐かしい時間でした。ありがとうございました。また、セミナーでも行いますので、声をかけていただければ、幸いです。

PS. 発表会の会場で、21COEを岩手大で行っていた頃の先生にお目にかかり。。。COEが終わってからお目にかかってなかったような。いずれ、懐かしい時間でした。ありがとうございました。また、セミナーでも行いますので、声をかけていただければ、幸いです。

岩手県立盛岡第三高等学校・平成29年度SRH運営指導委員会(9/2)

午後からは、2年目となるSRHがうまく展開できるように運営指導委員会。運営指導委員会というよりも意見交換会。渡辺以外にもいくつかのSSH運営指導員をされている方もおられて。。。学校側から今年度の運営状況について、概略の説明を。毎月の職員会議できちんとその月の進捗状況を確認しているとか。。。この言葉は感動ものでした。また、大半の時間の議論に使ったのは、課題研究の研究内容の設定。これは大学でも難しいことで。。。是非、5年くらいの継続をしてみてほしいと。。。あと、課題研究をすることが、進学・針路の向上につながるのか。教育的効果だと言うことを考えれば、長い目で見れば、というか、卒業後の進路調査をされることが重要なのではと。。。時間を超過したのですが、あっという間の議論、意見交換の時間でした。ありがとうございました。

最後になりましたが、今年度から着任された中島校長先生、SRHを統括されている蒲生先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。2月の発表会を楽しみにしておりますので。

わたなべしるす

強靭、実力、脱皮(8/29)

2018年8月29日 (水)

秋雨前線の南北でずいぶんと気候が異なるこの現実。その境目が東北地方と関東地方くらいなのだろうか。いずれ、しばらくは雨模様。少しばかり晴れ間は見えてほしいのだが、前線が南下して、北の空気というか、秋らしい晴れ間に。8月も終わることから、ぼちぼち、低温処理をしている植物を外で栽培したいのだが、ここまで日照不足になると、病害虫の駆除にも気を配らないと。何とも頭が痛いが、どうやら、酷暑と言われた夏も終わりそうである。仙台でも1hr当たり10mmを超えるような激しい雨が降ったが、100mmを超えるというところもたくさんあった。お見舞いを申し上げることしかできないのが、何ともいえず、申し訳ないのですが。。。渡辺が育った瀬戸内沿岸。すごい雨が降るというイメージがない。そんなこともあって、人、物流の大動脈の山陽本線が寸断されたままである。人については、山陽新幹線がある程度のことはカバーしてくれているのであろうが、在来線の意義を改めて、再認識させられる。そんなとき、Internetのように迂回路があることが、現状を看破してくれるのであろうが、時間と規模などを考えると、十分ではないらしい。色々なものを強靭化すると言うことが言われているが、どこに目を向けるのか。難しい問題である。 迂回路といえば、高速バスが意外なところに迷い込んだとか。。。普段は必要としないところを使うと言うことになると、想定してないようなことが起きるのは。。。なんとか、そんな状況にならないようにと言うのであろう。2020年の東京オリンピックにむけて、色々な工事が行われているが、いわゆる「品川新駅」。昔の寝台列車などの客車区があった場所に新しい駅がずいぶんとできてきたらしい。山手線、京浜東北線で通れば、できた駅を通過する構造になっているように見える。ちょっと期待して、見てみたいものである。一方で、新幹線も高速化の波に。現状のE5/H5よりも速くすると言うことのようであるが、騒音だけでなく、それ以外の条件のclearもあるとか。。。規制を封印したままにするのか、解放するのか、色々な議論があるのだろうが、世の中全体が高速化の波の中にあるように思う。もちろん、教育研究も。。。これも難しい問題なのであるが。。。

迂回路といえば、高速バスが意外なところに迷い込んだとか。。。普段は必要としないところを使うと言うことになると、想定してないようなことが起きるのは。。。なんとか、そんな状況にならないようにと言うのであろう。2020年の東京オリンピックにむけて、色々な工事が行われているが、いわゆる「品川新駅」。昔の寝台列車などの客車区があった場所に新しい駅がずいぶんとできてきたらしい。山手線、京浜東北線で通れば、できた駅を通過する構造になっているように見える。ちょっと期待して、見てみたいものである。一方で、新幹線も高速化の波に。現状のE5/H5よりも速くすると言うことのようであるが、騒音だけでなく、それ以外の条件のclearもあるとか。。。規制を封印したままにするのか、解放するのか、色々な議論があるのだろうが、世の中全体が高速化の波の中にあるように思う。もちろん、教育研究も。。。これも難しい問題なのであるが。。。

そんな教育研究。dataの切り口にもよるのだろうが、日本が窮地にある。なんとか、現状を攻略する戦略を立てないと。。。誰かの言葉だったろうか。「戦略の失敗を戦術ではカバーできない」と。。。教育面だけ見ると、意外なdataも。もちろん、解析の切り口の1つの側面なのだろうと思うが。。。いずれ、現状を脱皮してとでも言えば、よいのだろうか。研究をしていても、今までの切り口から脱皮して、違う方向へと言うことが大事なこともある。どこで何を決断するかになるのだろうが。。。脱皮という意味で言えば、昆虫のように、幼虫、蛹、成虫というように、環境などに適応して、完全変態するというのは、物事の発想、あり方のヒントなのかも知れない。ずいぶんと暑い日が続いたが、しばらくは秋雨前線に泣かされそうな今年の秋なのかも知れない。今年も残り1/3。この時間で、現実を見つつも、強靱な実力を持った本物に脱皮できるように、気合いを入れ直すことにしよう。そんな8月の終わりであった。

わたなべしるす

第34回生命科学セミナー「植物細胞壁ペクチン生合成と植物の陸上進出」開催(8/27)

2018年8月28日 (火)

今月になって、台風の発生が9つとか。3日に1つはできている計算。一方、東北は秋への気候の変化というか、前線が上下動。。。体調管理がかなり大変だなと。もちろん、西日本では、まだ、猛暑が続いていることを考えれば、よい方なのかも知れないですが。。。

そんな中、以前お知らせした、立命館大の石水先生をお招きして、「植物細胞壁ペクチン生合成と植物の陸上進出」のセミナーを。先日、publishされたNature Plantsの中身について、細かなところまで、なるほどと。というか、学生の頃に、いろいろなBrassicaの播種をしたときに、mucilageという「カエルのたまご」みたいなものがあったり、なかったり。そんなことを不思議に思うか、ふーーーんで、過ごすのか。。。その違いの大事さを改めて、実感。また、前回のセミナーのProfessor Kaoもいっていましたが、実験材料に何を使うのか、それによって、advantage, disadvantageがつきまとってくると。。。ただ、disadvantageであっても、それを違う角度から見て、きちんと論文にまとめるということをすることの大事さを改めて。。。そういえば、師匠の日向先生も「枯れ木も山の賑わい」ということを言っておられたような。。。何より、こんなことの解析はできないと言うことをコツコツとやり遂げて、形にすること。そんな大事さ、餅は餅屋でコラボすることの大事さを改めて、実感したのでした。是非、生殖形質とのコラボができればと思います。ありがとうございました。

そんな中、以前お知らせした、立命館大の石水先生をお招きして、「植物細胞壁ペクチン生合成と植物の陸上進出」のセミナーを。先日、publishされたNature Plantsの中身について、細かなところまで、なるほどと。というか、学生の頃に、いろいろなBrassicaの播種をしたときに、mucilageという「カエルのたまご」みたいなものがあったり、なかったり。そんなことを不思議に思うか、ふーーーんで、過ごすのか。。。その違いの大事さを改めて、実感。また、前回のセミナーのProfessor Kaoもいっていましたが、実験材料に何を使うのか、それによって、advantage, disadvantageがつきまとってくると。。。ただ、disadvantageであっても、それを違う角度から見て、きちんと論文にまとめるということをすることの大事さを改めて。。。そういえば、師匠の日向先生も「枯れ木も山の賑わい」ということを言っておられたような。。。何より、こんなことの解析はできないと言うことをコツコツとやり遂げて、形にすること。そんな大事さ、餅は餅屋でコラボすることの大事さを改めて、実感したのでした。是非、生殖形質とのコラボができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 師匠である日向先生が退官されたあと、ICRにある「採種実用技術研究所」で研究をされておられ、こちらが岩手大に異動した頃、よく伺っていました。材料とか、科研費のまとめなどで。その後、仙台にもどってから、とあることをお願いされて、ICRを訪問したのは5年ほど前。その後、ずいぶんご無沙汰していたのですが。とあることで。懐かしいと思うのは、年を取ったと言うことなのか。。。いずれ、ありがたいことでした。こうした機会を頂けるというのは。。。