7月にあれこれとあるイベントも今週あたりで一段落でしょうか。いずれ、気温の上昇で睡眠不足になっているのが、困ったものですが。

先々週の土日が、平成30年度・博士課程前期2年の課程自己推薦入学試験。今年度は、2名の学生さんが受験。オープンラボで色々と話をしたり、プレゼンなどを拝見して、とてもしっかりした方々であると。で、今日は、その合格発表。HPがシステムチェンジを行ったこともあって、いつもと違った雰囲気でしたが。。。。渡辺研究室を希望されていた2名の学生さん、両名とも合格。おめでとうございます。次世代を担う大学院生として今から楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。 今年の2名は動物、植物を研究材料としている生物系の方々。卒論もかなりしっかりと実験されており、忙しいと思いますが、そんな実験の時、いつもと違うような観点で観察してみること、是非、心がけてみて下さい。どこに着眼点をおくかで、ずいぶんと違った世界が見えると思います。何かの折に、研究室の近くまで来ることがあれば、是非、お立ち寄り下さい。お待ちしております。

今年の2名は動物、植物を研究材料としている生物系の方々。卒論もかなりしっかりと実験されており、忙しいと思いますが、そんな実験の時、いつもと違うような観点で観察してみること、是非、心がけてみて下さい。どこに着眼点をおくかで、ずいぶんと違った世界が見えると思います。何かの折に、研究室の近くまで来ることがあれば、是非、お立ち寄り下さい。お待ちしております。

わたなべしるす

祝、大学院合格(7/12)

2017年7月12日 (水)

取材、広報、新企画(7/12)

2017年7月12日 (水)

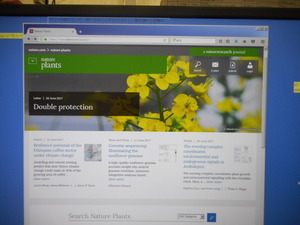

今朝の仙台は熱帯夜。というか、昨日の夕方にかけて気温が下がらなかった原因が不明。。。日中よりも夕方の方が暑かったような。。。そんな中、先月、Nature Plantsに論文発表したことに連動した取材が。どこからか。。。それは、きちんとしたところに広報されるまで、内緒と言うことで。。。お許しください。でたら、また、お知らせしますので。 それから、そのNature Plantsの論文。表紙の写真にはならなかったですが、web上で、こちらが提供したアブラナの写真が公開。スクリーンショットをそのまま使ってよいのか、。。ちょっと気になったので、渡辺が撮影した写真ですが。。。こちらの今回の一側性不和合性について、それをうまく2つの単語を使って表してくれていました。感動。どれくらいの間、あるのか、不明ですが。。。できるだけあれば、よりよい広報となるなと。

それから、そのNature Plantsの論文。表紙の写真にはならなかったですが、web上で、こちらが提供したアブラナの写真が公開。スクリーンショットをそのまま使ってよいのか、。。ちょっと気になったので、渡辺が撮影した写真ですが。。。こちらの今回の一側性不和合性について、それをうまく2つの単語を使って表してくれていました。感動。どれくらいの間、あるのか、不明ですが。。。できるだけあれば、よりよい広報となるなと。 そんな昨日の午後。渡辺もお世話をしている科学者の卵養成講座の新企画。どんなことが起きるのか、これから中身を詰めて。。。それについても、また、HPでということで。お許しください。

そんな昨日の午後。渡辺もお世話をしている科学者の卵養成講座の新企画。どんなことが起きるのか、これから中身を詰めて。。。それについても、また、HPでということで。お許しください。

わたなべしるす

PS. 久しぶりの降雨が期待されるとか。。。気温が下がるためにも。。。と思うばかりです。

第29, 30回生命科学セミナー「昆虫学セミナー from UC Riverside」開催(7/7)

2017年7月 7日 (金)

九州北部でまだ、豪雨の状態であるにもかかわらず、仙台は快晴。。。なんか申し訳ないとしか。。。そんな中、カリフォルニア大・リバーサイド校から3名の来仙。1名は、科学者の卵養成講座でお世話になっている、日本語学の佐藤先生。あとの2名が昆虫学の山中先生、Adams先生。佐藤先生には、昨年度末の科学者の卵養成講座で、リバーサイドでの実習中、最初から最後までお世話に。山中先生には、昆虫学の実習の時に。今回、栃木県・那須で「国際昆虫ホルモンワークショップ」が開催されるということからの来日。それにあわせての、セミナーのお願いでした。昆虫に関わる、山中先生とAdams先生にtotal 2hrのセミナーをお願いすることは、以前もHPで情報発信したとおり。子供の頃、色々な虫を捕まえて、遊んでいた渡辺には楽しみなセミナーなのでした。

前半が山中先生から、昆虫の脱皮などに関わるホルモン、エクジソン。昔、応用昆虫学概論を害虫研の松田先生に習ったとき、このホルモンを制御して、カイコに処理をすると、齢数があがって「モスラ」ができないのかと、話をしたら、。。。「それはね、昆虫が外骨格で、食道が神経で押さえられているのを忘れたのですか??」と言われたのを、今でも思い出すのでした。ショウジョウバエとはいえ、1.5倍に大きくなったのでも、十分なのだと、今なら、思うわけですが。その当時は、カイコをモスラにしたくて。。。そんなちょっと外れた話は、渡辺の脳みその中でのイベントで、講義はステロイドホルモンである「エクジソン」の分泌に関する話。なるほど、と思いつつ。植物にも存在するような遺伝子の名前もあって。。。ちゃんと勉強しないといけないなと。。。というか、植物にも「ブラシノステロイド」というステロイド骨格を持つ植物ホルモンもあるわけだし、アブラナ科植物ではじめに見つかったホルモンなので。。。山中先生の研究の細かな中身。その当たりは。。。ただ、普通を普通としないで考えること、大事なことを改めて、再認識したのでした。教科書を書き換えるようなことをやるためには、誰もやらないことをやらないといけないのだなと。。。昔、岩手大・農学部にいた頃、奈良先端大・磯貝先生の特定領域研究で「チャレンジングなことをやってみて下さい。そのための5年間ですから。」と行って頂いたのを思い出したのでした。 2つ目のセミナーは、Adams先生。スライドと話はもちろん、英語。と思いきや。英語のスライドに、ひらがな、カタカナ、漢字が。山中先生の粋な配慮が。ありがとうございました。また、セミナーの最初で、ホルモンの機能を説明するところでは、日本語での発音も。こちらも粋でした。脱皮を説明されるところで、セミの脱皮の様子。今年も仙台市立片平丁小学校の子供たち対象に、予定していることもあり、こんな動画を作るのは、大事だなと。。。改めて。タイトルにあった「失恋の記憶」、虫の世界でも大きな問題なのだなと。。。。これに「ホルモン」が関係する。。。植物の花粉と柱頭の相互作用を考える上で、ホルモンというideaはなかったので。。。なるほどと。

2つ目のセミナーは、Adams先生。スライドと話はもちろん、英語。と思いきや。英語のスライドに、ひらがな、カタカナ、漢字が。山中先生の粋な配慮が。ありがとうございました。また、セミナーの最初で、ホルモンの機能を説明するところでは、日本語での発音も。こちらも粋でした。脱皮を説明されるところで、セミの脱皮の様子。今年も仙台市立片平丁小学校の子供たち対象に、予定していることもあり、こんな動画を作るのは、大事だなと。。。改めて。タイトルにあった「失恋の記憶」、虫の世界でも大きな問題なのだなと。。。。これに「ホルモン」が関係する。。。植物の花粉と柱頭の相互作用を考える上で、ホルモンというideaはなかったので。。。なるほどと。 いずれ、あっという間の2hrでした。ありがとうございました。また、今年度末、リバーサイドへの科学者の卵養成講座での訪問の時に、お世話になります。

いずれ、あっという間の2hrでした。ありがとうございました。また、今年度末、リバーサイドへの科学者の卵養成講座での訪問の時に、お世話になります。

わたなべしるす

PS. セミナーを始める前というか、labにきて頂いたときに、こちらの最新の実験結果であるNature Plantsの話をしながら、リガンド-レセプターという意味で、植物と昆虫で共通性があると言うことで、盛り上がれたのはありがたいことでした。

PS.のPS. セミナーのあとは、科学者の卵養成講座の統括をされている工学部・安藤先生も交えて、交流会を。昆虫、日本語、植物、電気というheteroな組合せでしたが、とても盛り上がったのは不思議なもので。。。ほっとできた時間でした。

PS.のPS. セミナーのあとは、科学者の卵養成講座の統括をされている工学部・安藤先生も交えて、交流会を。昆虫、日本語、植物、電気というheteroな組合せでしたが、とても盛り上がったのは不思議なもので。。。ほっとできた時間でした。

PS.のPS.のPS. この日の午前中は、科学者の卵養成講座の今後と言うことで、佐藤先生を交えて、懇談会。よりよいものができればと。よろしくお願いいたします。

七夕のケーキ会

2017年7月 7日 (金)

こんばんは~

M2の岡本です。今日も今日とて暑いです。ですが、ポケモンGOのレイドバトルは欠かせないので定期的に外に出ています。

そんな暑い昨日、ケーキ会がありました。七夕だからじゃないですよ。昨日はなべさんの記事にもありましたが、カリフォルニア大・リバーサイド校から三名の先生方が来てくださったからです。日本語学の佐藤先生と昆虫学の山中先生、Adams先生です。日本のケーキがお好きということで、M1の皆さんが藤崎でケーキを買ってきてくれました~!ありがとう~~~~

ただの飯テロのようになってしまいましたが、どれもほんとに美味しそうです。

M1ズはしっかり準備もしてくれて、飲み物まで買ってきてくれて...ありがたい~~~~

M1ズはしっかり準備もしてくれて、飲み物まで買ってきてくれて...ありがたい~~~~

私は抹茶ティラミスにしました。写真とか撮る前に食べ終わってしまいましたがとてもおいしかったです。美味しかったのは私だけじゃなく、見てくださいこの笑顔。

まさかの眼鏡コンビもめちゃくちゃいい笑顔です!

いきなり暑くってきて、バテてしまいそうでしたが美味しいものを食べられたのでまた頑張れそうです!

皆さんありがとうございました~~~!

M2 岡本美咲

【アウトリーチ活動】7/2(日)~7/8(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(7/4)

2017年7月 4日 (火)

台風3号は九州北部、四国南部、紀伊半島を横断するコース。最初の予報ではもう少し北寄りのコースで仙台にも影響かと思っていました。。。少しほっとである一方で、台風が前線を刺激しているようで、仙台も朝から雨降りで高湿度。除湿されるだけで、ずいぶん気分が変わるのではないかと思うくらい。そんな梅雨の間にと言うか、密かに「アリの一穴」とでも言えばよいのか、外来アリの「女王アリ」らしきものが発見されたとか。。。発見地から少し距離があるとはいえ。。。農学部で応用昆虫学として、害虫学を学んだものとしては、どう対応すればよいのか。。。少し成り行きを見ないと。

7/4(火):仙台市立川前小学校・仙台市理科特別授業「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

そんな雨降りの中。伺ったのは、仙台市理科特別授業の第1弾は、仙台市立川前小学校。2006, 2007, 2010年に出前講義に伺って以来の7年ぶり。最初に伺ったときは、内藤校長先生。その後、七北田小学校でNSP(Nanakita Science Project)という大学とのコラボによる「理科専科」の試みをされたとき、お世話になりました。そのあと、2010年に伺ったときの校長先生を覚えてないのですが、今回は、内藤校長先生から数えて、4代目の石山校長先生。荒町小学校など、町中の小学校の校長先生を歴任され、現在に。町中と、こうした里山に近い小学校の違いなど、講義の前後に少しの時間でしたが、お話を伺えたのは、ありがたいことでした。玄関先には、welcome boardを用意頂き、ありがとうございました。

さて、講義は、リンゴをモデルにした受粉から受精、結実までの過程を考える講義。最初に花の写真を見て、何か考えるというところで、ヒルガオの写真に写った影をしっかり観察できていたり、ハイビスカスがオクラの仲間というのを理解しているのは、普段からの里山での観察の賜物ではないかと。。。リンゴがバラ科というのは、不思議だったようですが、バラ科の果樹もその花、果実を観察していて、しっかり比べられていました。

さて、講義は、リンゴをモデルにした受粉から受精、結実までの過程を考える講義。最初に花の写真を見て、何か考えるというところで、ヒルガオの写真に写った影をしっかり観察できていたり、ハイビスカスがオクラの仲間というのを理解しているのは、普段からの里山での観察の賜物ではないかと。。。リンゴがバラ科というのは、不思議だったようですが、バラ科の果樹もその花、果実を観察していて、しっかり比べられていました。

で、受粉反応から吸水(給水)しているのを考えるところも。花粉の変化を見つけるのも、niceでした。ただ、この受粉反応の発展型である自家不和合性で、異なる遺伝的背景のものと交雑することの重要性は、少し苦戦でしたが、これをきっかけに、遺伝的多様性のことも考えてもらえるのでは。また、リンゴの果実の観察から、どこに花があったのか、改めて、考えるきっかけになれば。。。そんなリンゴ、いつだったかも、このHPに記事を書いたのですが、赤いリンゴから、王林のような緑系いうか、黄色系のリンゴへの変化。この原因を少しだけ、お話。リンゴは赤いものと思っているのが、そうでなくなる。。そうならないように、考えてほしいなと。

で、受粉反応から吸水(給水)しているのを考えるところも。花粉の変化を見つけるのも、niceでした。ただ、この受粉反応の発展型である自家不和合性で、異なる遺伝的背景のものと交雑することの重要性は、少し苦戦でしたが、これをきっかけに、遺伝的多様性のことも考えてもらえるのでは。また、リンゴの果実の観察から、どこに花があったのか、改めて、考えるきっかけになれば。。。そんなリンゴ、いつだったかも、このHPに記事を書いたのですが、赤いリンゴから、王林のような緑系いうか、黄色系のリンゴへの変化。この原因を少しだけ、お話。リンゴは赤いものと思っているのが、そうでなくなる。。そうならないように、考えてほしいなと。

リンゴだけでなく、種子という子孫を残すこと、それがどの様に大事であるか。そんなことも、講義の中で。種子を大事にして下さいねと。そんなことで、講義は終了。質問のところで、種子を大事にしてないけど、果樹栽培として、植物は大事にしていることに気がついてくれた方が。とてもよいセンスでした。最後の挨拶もとてもしっかりしていました。

PS. 世の中、不思議にできていてというか、今回の講義のリクエストを頂いたのは、以前、市内の木町通小学校でお世話になった先生。あるいは、お世話になった内藤校長先生時代に、川前小学校にいらした先生も。2コマ連続の講義時間でしたので、その合間に、理科専科の実情など、お話しできたのは、貴重でした。ありがとうございました。

PS. 世の中、不思議にできていてというか、今回の講義のリクエストを頂いたのは、以前、市内の木町通小学校でお世話になった先生。あるいは、お世話になった内藤校長先生時代に、川前小学校にいらした先生も。2コマ連続の講義時間でしたので、その合間に、理科専科の実情など、お話しできたのは、貴重でした。ありがとうございました。

7/4(火):栃木県立宇都宮北高等学校・特別講義「これからの農学研究はおもしろい」

午後からは栃木県立宇都宮北高等学校へ。栃木県内の高校でこれまで伺ったことがあるのが栃木県立宇都宮女子高等学校、栃木県立栃木高等学校。サイエンスとキャリア教育ということで、10年ほど前からになるでしょうか。その栃木県立宇都宮女子高等学校で出前講義のお世話になっていた吉永先生が同じ市内にある栃木県立宇都宮北高等学校に異動。ここでは、「スタディフロンティア事業」を行っており、その一連のイベントとして、出前講義をお願いされたのでした。1~3年生の希望者が参加と言うことで、先生方を含めて、50名近い参加を頂きました。ありがとうございました。 話の内容は、渡辺の研究の簡単な紹介、キャリア教育、農学研究とはというようなこと。これくらいの規模で、希望者にと言うのは、先月の石川県立金沢泉丘高等学校、愛媛県立西条高等学校、愛媛県立松山北高等学校の様なパターンのような。。最初に、こちらのことを理解してもらう。その意味で「愛媛県今治市」。少し世の中的には、静かになりましたが、このところ、テレビ、新聞などで見る言葉。そうした時事問題ではないですが、そうしたことにも注意を向ける、自然の変化と一緒に。そうすることで、注意力が養成されると思いますので。自家不和合性の動画は、高校生であっても不思議な現象。また、自分のfieldでまずは、topを目指してみる。そのtopを少しずつ高いところに持って行く。そうすることで、自然と高い目標が達成できるからと。

話の内容は、渡辺の研究の簡単な紹介、キャリア教育、農学研究とはというようなこと。これくらいの規模で、希望者にと言うのは、先月の石川県立金沢泉丘高等学校、愛媛県立西条高等学校、愛媛県立松山北高等学校の様なパターンのような。。最初に、こちらのことを理解してもらう。その意味で「愛媛県今治市」。少し世の中的には、静かになりましたが、このところ、テレビ、新聞などで見る言葉。そうした時事問題ではないですが、そうしたことにも注意を向ける、自然の変化と一緒に。そうすることで、注意力が養成されると思いますので。自家不和合性の動画は、高校生であっても不思議な現象。また、自分のfieldでまずは、topを目指してみる。そのtopを少しずつ高いところに持って行く。そうすることで、自然と高い目標が達成できるからと。 あと、これまで、これからの友達を大切にすること。不思議なところでつながっていて、将来、コラボすることになりますので。農学ということをタイトルにしたので、農学部を進学先に考えている方も多くきてくれていました。ありがたいことです。何より、これからの食糧生産は人口増加に伴って重要なこと。それらを解決するであろう人材が増えることは、世界的にも大事なことですから。これという師匠を見つけて、その師匠を超えるようにがんばってもらえればと。最後の所は、いつもの組織論。笑って理解してもらえたのは、ありがたいことです。質疑の時間は十分ではなかったかも知れないですが、とてもストレートで、niceな質問でした。

あと、これまで、これからの友達を大切にすること。不思議なところでつながっていて、将来、コラボすることになりますので。農学ということをタイトルにしたので、農学部を進学先に考えている方も多くきてくれていました。ありがたいことです。何より、これからの食糧生産は人口増加に伴って重要なこと。それらを解決するであろう人材が増えることは、世界的にも大事なことですから。これという師匠を見つけて、その師匠を超えるようにがんばってもらえればと。最後の所は、いつもの組織論。笑って理解してもらえたのは、ありがたいことです。質疑の時間は十分ではなかったかも知れないですが、とてもストレートで、niceな質問でした。 講義の前後に、猪瀬校長先生、吉永先生を交えて、大学事情というか、高大連携というか、そのようなことについて、deepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。こうした出前講義で現場の先生方とお話しできるのは、近未来に来るであろう大学院生のことを理解する上でも、とてもありがたいことで。それだけではなくて、昨今言われているような高大接続というような目先の問題ではなく、両者で抱えている問題などを忌憚のない状態でお話しできるのは、大学での色々な事象において、参考になることが多いですので。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

講義の前後に、猪瀬校長先生、吉永先生を交えて、大学事情というか、高大連携というか、そのようなことについて、deepな議論の時間を頂きました。ありがとうございました。こうした出前講義で現場の先生方とお話しできるのは、近未来に来るであろう大学院生のことを理解する上でも、とてもありがたいことで。それだけではなくて、昨今言われているような高大接続というような目先の問題ではなく、両者で抱えている問題などを忌憚のない状態でお話しできるのは、大学での色々な事象において、参考になることが多いですので。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 講義が終わったあと、進路について、さらにdeepな質問をしてくれた生徒さんも。一生懸命、将来を考えているのはすばらしいことだなと。あとは、少し間口を広げて考えることも。今は、これと言うことを考えている分、難しいかも知れないですが。。。色々なものを見るようにしたら、意外と見えてくると思いますので。そんな生徒さんとの話のあと、教頭先生と話す時間も。今回の講義を設定頂いた吉永先生と宇都宮女子高でご一緒だったとか。今回の講義が進路というか、キャリア教育であったので、当時の生徒さんのことも伺えたり。色々とこちらも参考になりました。ありがとうございました。その中で、いつも、宇都宮女子高では最後に世界に向けて情報発信ということをやるのですが、今回は、暑さと湿度の高さですっかり失念。。。失敗です。是非、次の機会には。。。年を取るのは。。。と思った瞬間でした。

講義が終わったあと、進路について、さらにdeepな質問をしてくれた生徒さんも。一生懸命、将来を考えているのはすばらしいことだなと。あとは、少し間口を広げて考えることも。今は、これと言うことを考えている分、難しいかも知れないですが。。。色々なものを見るようにしたら、意外と見えてくると思いますので。そんな生徒さんとの話のあと、教頭先生と話す時間も。今回の講義を設定頂いた吉永先生と宇都宮女子高でご一緒だったとか。今回の講義が進路というか、キャリア教育であったので、当時の生徒さんのことも伺えたり。色々とこちらも参考になりました。ありがとうございました。その中で、いつも、宇都宮女子高では最後に世界に向けて情報発信ということをやるのですが、今回は、暑さと湿度の高さですっかり失念。。。失敗です。是非、次の機会には。。。年を取るのは。。。と思った瞬間でした。

PS. 仙台-宇都宮間の往復は、もちろん東北新幹線。おかげで、駅と駅の間であれば、80min程度。ありがたいことです。その東北新幹線。時速360km/hrで営業運転できる新幹線を開発中とか。最高時速は400km/hr。驚くべき進化で。。。2019年には試験走行とか。今から楽しみです。