日差しの春というのでしょうか。以前は16:00を過ぎると、夕方というか、日が暮れかけていたのが、ずいぶんと日が長くなりました。もちろん、天候が不安定というか、落ち着かないところはあるわけですが。。。仙台と言うよりも日本海側は。。。ただ、日差しの強さなどを見ていると、少しずつ、春が近いのかなと。。。 さて、昨年は、5月, 9月に日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーから「アブラナの子房とがくの間にある緑色の玉状のモノ」、「自家不和合性の打破」という質問に回答しました。今回は、サイエンスアドバイザーの今関先生にお願いされて「花芯白菜の白化について」について。アブラナ科植物を長年使っているからと言うことで、こうした質問への回答になったと思いますが、とても鋭い質問で、実際に解析したら、おもしろいことが分かるのではないかと。というか、品種育成の過程の理解にも、重要なかと。。。何人かの方と議論をしたりして、なんとか回答できたような形でした。。。

さて、昨年は、5月, 9月に日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーから「アブラナの子房とがくの間にある緑色の玉状のモノ」、「自家不和合性の打破」という質問に回答しました。今回は、サイエンスアドバイザーの今関先生にお願いされて「花芯白菜の白化について」について。アブラナ科植物を長年使っているからと言うことで、こうした質問への回答になったと思いますが、とても鋭い質問で、実際に解析したら、おもしろいことが分かるのではないかと。というか、品種育成の過程の理解にも、重要なかと。。。何人かの方と議論をしたりして、なんとか回答できたような形でした。。。

その質問への渡辺からの回答は、ここをclickすると、学会のHPにlinkしてありますので、お時間のある方、ご覧ください。万が一、間違いなどありましたら、渡辺までおしらせ願います。また、こうした機会があれば、お手伝いできればと思っておりますので。

わたなべしるす

【お知らせ】日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナー「花芯白菜の白化について」への回答(1/21)

2019年1月22日 (火)

【新聞記事】河北新報・朝刊「学問の魅力伝え出前授業1000回 東北大大学院の渡辺教授」(12/29, 1/3追記)

2018年12月29日 (土)

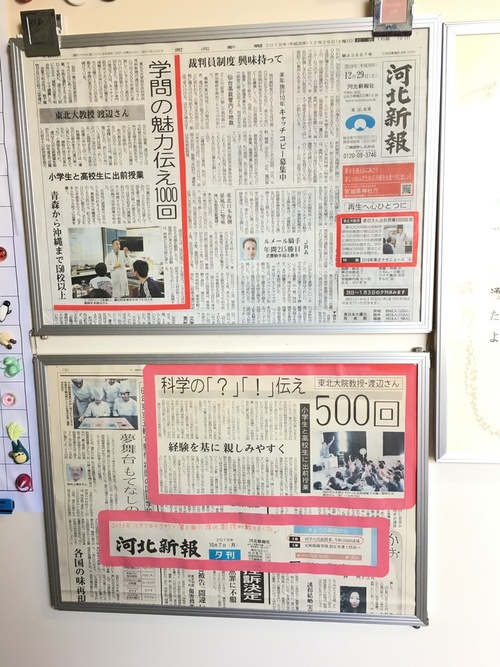

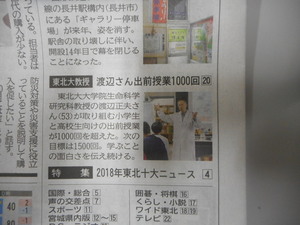

昨日がいわゆる仕事納め。年末の帰省ラッシュにあわせるように、寒波が到来。。。仙台でもうっすらと雪が積もるくらいに。。。年が明けると、修士論文の要旨、本論文提出。2月には、その発表会もあり、この時期は学生には繁忙期。渡辺もたまっている仕事をこの時期に片付けないと、2018年の仕事が2019年に繰越になるので。。。なんとか、そんなことを避けたいと。。。 そんな大学での教育研究に加えて、いつの頃からか、社会貢献などという言葉も加わり、仙台にもどった2005年から始めた出前講義、研究室見学などの対応。今では、「アウトリーチ活動」という名前も一般化しつつあります。そんな中で、こうした様々な活動のdatabaseをスタッフの方が整理してくれていて、10/17の記事にあるように、1,000回を超えることに。。。以前、500回を超えたところで、河北新報に取材頂き、2013年10月7日の夕刊で取り上げて頂きました。今回は、1つケタがあがったこともあり、今朝の朝刊の社会面に、「学問の魅力伝え出前授業1000回 東北大大学院の渡辺教授」と題して、記事を掲載頂きました。ありがとうございました。紙面では、扉のところに今日のトピックのようなものも整理されているのですが、そこにも取り上げて頂き、望外の喜びでした。実際に取材頂いたときには、1,000回を超えていましたが、少しでも多くの次の世代にこうした教育ができればと思います。

そんな大学での教育研究に加えて、いつの頃からか、社会貢献などという言葉も加わり、仙台にもどった2005年から始めた出前講義、研究室見学などの対応。今では、「アウトリーチ活動」という名前も一般化しつつあります。そんな中で、こうした様々な活動のdatabaseをスタッフの方が整理してくれていて、10/17の記事にあるように、1,000回を超えることに。。。以前、500回を超えたところで、河北新報に取材頂き、2013年10月7日の夕刊で取り上げて頂きました。今回は、1つケタがあがったこともあり、今朝の朝刊の社会面に、「学問の魅力伝え出前授業1000回 東北大大学院の渡辺教授」と題して、記事を掲載頂きました。ありがとうございました。紙面では、扉のところに今日のトピックのようなものも整理されているのですが、そこにも取り上げて頂き、望外の喜びでした。実際に取材頂いたときには、1,000回を超えていましたが、少しでも多くの次の世代にこうした教育ができればと思います。

取材を頂いたときは、大学からも近い宮城県仙台第一高校での「自家不和合性」の講義でした。こうした講義をする場を提供して頂いている先生方、資料等を準備頂いているスタッフの方、また、それぞれの講義の場所でご支援を頂いている多くの関係の方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。これからも、教育研究を柱に、アウトリーチ活動も継続したいと思いますので。

取材を頂いたときは、大学からも近い宮城県仙台第一高校での「自家不和合性」の講義でした。こうした講義をする場を提供して頂いている先生方、資料等を準備頂いているスタッフの方、また、それぞれの講義の場所でご支援を頂いている多くの関係の方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。これからも、教育研究を柱に、アウトリーチ活動も継続したいと思いますので。

わたなべしるす

PS. 朝からアウトリーチ活動でお世話になっている方、こうした活動をご支援頂いている方などから、新聞を見ましたというありがたいお知らせのmailを頂いております。こちらこそ、ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

PS.のPS. 1/4(金), 12:20. 研究科のHPにも関連記事を掲載頂きました。あわせて、ご覧頂ければ、幸いです。

【研究成果】花粉管伸長をサポートする柱頭の乳頭細胞の長さは、湿度に依存し、アブシジン酸に関連したストレス応答で制御されていることを証明、国際科学雑誌「Genes Genet. Syst.」に掲載(12/26)

2018年12月26日 (水)

経済の落ち着きがない中、平成最後の年末年始に。花粉症に効果がある「カンキツ」があるとか。。。そういえば、愛媛の即売所のようなところで、見かけたことがあるような。。。どこが日本での最初の栽培地かは不明ですが、いずれ、こんなカンキツもあるのだというか、将来の遺伝資源なのか。。。 今年も論文発表が難産でした。細かなことは、また、何かの機会に。。。長い研究人生を考えれば、そんなこともあるのかも知れないですが、一定程度の論文を発表することの重要性を痛感させられた2018年になりました。今回、論文として発表した研究成果は、雌しべの先端にある柱頭の乳頭状突起細胞(乳頭細胞)について。通常扱っているBrassica rapaは短いタイプ。それに対して、モデル植物でもあるArabidopsis thalianaは伸びた形。この差は、どこから出てくるのか。長く伸びている方が、花粉はつきやすいわけです。それを制御しているのは。。。受粉反応の場の理解のためには、重要なことであるわけです。シロイヌナズナをベースに解析をした結果、乳頭細胞の長さは湿度に依存しており、また、ABA(アブシジン酸)に関連したストレス応答によって制御されていることを明らかにしました。植物の生殖の過程にABAが関連しているというのは、新規なことであり、新たな展開が今後期待できるのではと思っています。

今年も論文発表が難産でした。細かなことは、また、何かの機会に。。。長い研究人生を考えれば、そんなこともあるのかも知れないですが、一定程度の論文を発表することの重要性を痛感させられた2018年になりました。今回、論文として発表した研究成果は、雌しべの先端にある柱頭の乳頭状突起細胞(乳頭細胞)について。通常扱っているBrassica rapaは短いタイプ。それに対して、モデル植物でもあるArabidopsis thalianaは伸びた形。この差は、どこから出てくるのか。長く伸びている方が、花粉はつきやすいわけです。それを制御しているのは。。。受粉反応の場の理解のためには、重要なことであるわけです。シロイヌナズナをベースに解析をした結果、乳頭細胞の長さは湿度に依存しており、また、ABA(アブシジン酸)に関連したストレス応答によって制御されていることを明らかにしました。植物の生殖の過程にABAが関連しているというのは、新規なことであり、新たな展開が今後期待できるのではと思っています。

これらの研究成果は、国際科学雑誌「Genes Genet. Syst.」に掲載されました(Takeda et al. (2018) Abscisic acid-mediated developmental flexibility of stigmatic papillae in response to ambient humidity in Arabidopsis thaliana. Genes Genet. Syst. 93: 209-220.)。freeでpdfをdownloadできますので、ご覧頂ければ、幸いです。なお、今回の研究は、京都府大、三重大、大阪教育大との国際共同研究であり、多くの方々の協力の下、この分野としては新たな取り組みとしての研究成果を発表することができました。この研究を基盤として、受粉反応の全体像が見えてくるきっかけになる論文になればと思っております。なお、今回の研究成果は、掲載誌に高く評価頂き、シロイヌナズナの乳頭細胞の電顕写真が表紙に採用されました。これまでも、数回表紙に採用されたことがありますが、とてもありがたいことだと思っております。

わたなべしるす

【受講者募集のご案内】TEA's English 2018年度春季集中プログラム受講者募集のご案内(12/13)

2018年12月13日 (木)

平成最後の師走。文字通り、何かを片付けても、別の案件が降ってくる状態。何とか、流れ落ちてくる「諸事」に走り勝つようなことをしないといけないと思う、12月中旬。この週末の土曜日は、探求型「科学者の卵養成講座」と日本農芸化学会との合同シンポジウムが開催。当日参加も歓迎ですので。。。そんなこともあって、落ち着かないところはありますが。 そんな時代の流れとともに、昨日のニュースでは、若手が記録を更新したとか。1ヶ月とはいえ、その1ヶ月を縮めることの大変さは、サイエンスとしては、実感しています。いくつも惨敗がありましたので。。。世界に目を向けると、情報革命、情報戦争などという形で、AI、IoTの次世代の覇権がどうなるか、ということのようです。こちらはこうした技術を遺伝学に活かさないと。。。そんなAIが自動翻訳に使われているとはいえ、もう少し時間がかかるようです。渡辺も海外出張で、気の利いたことを話したいと思いますが、なかなか。。。下手くそです。何より、hearingが難しいと感じるのは、経験値が足りないからだろうと。

そんな時代の流れとともに、昨日のニュースでは、若手が記録を更新したとか。1ヶ月とはいえ、その1ヶ月を縮めることの大変さは、サイエンスとしては、実感しています。いくつも惨敗がありましたので。。。世界に目を向けると、情報革命、情報戦争などという形で、AI、IoTの次世代の覇権がどうなるか、ということのようです。こちらはこうした技術を遺伝学に活かさないと。。。そんなAIが自動翻訳に使われているとはいえ、もう少し時間がかかるようです。渡辺も海外出張で、気の利いたことを話したいと思いますが、なかなか。。。下手くそです。何より、hearingが難しいと感じるのは、経験値が足りないからだろうと。

そんな渡辺のような方への朗報。渡辺が前後期にいくつかの講義(レポート、生命科学B、展開ゼミ)を担当している関係で、以下のような英語のトレーニングコースの紹介を。このHPを見ていて、なるほど、これはと思ったから、自分はいけないけど、という方は、先輩・後輩にご紹介下さい。渡辺の酸化は、今回も多忙で難しということでお許し下さい。。。。

わたなべしるす

以下、頂いた文面を転載。

****************************************

Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。年末でご多用の折、大変恐れ入ります。TEA's English 2018年度春季集中プログラムの申込が12月14日(金)に開始いたしますので、ご案内を差し上げております。TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ1,500名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課題英語学習プログラムでございます(※授業料無料、教材費のみ別途必要)。

本プログラムでは、アカデミック英語を身につける講座に加え、英語論文執筆講座やTOEFL iBT対策講座など計4講座を開講予定でございます。ぜひ学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。 以下、2018年度春季集中プログラムの開講予定講座でございます。

以下、2018年度春季集中プログラムの開講予定講座でございます。

① Academic 1(中級レベル)/2(上級レベル)

大学・大学院への留学に必要な英語力を総合的に伸ばしたい学生向け

② Academic General Writing

英語で研究論文を書くスキルを基礎からしっかり身につけたい学生向け

③ Academic Science Writing

英語で理系の研究論文を書くためのより専門的なスキルを身につけたい学生向け

※大学院生および学部3年生以上対象

④ TOEFL iBT対策講座

TOEFL iBTのスコア向上を目指す学生向け

以下の日程にて募集説明会を実施いたします。多くの学生の説明会参加をお待ちしております。

【日時および場所】

2019年1月17日(木) 12:10~12:50 川内北キャンパス 講義棟A棟 A 101

18:30~19:30 川内南文化系総合講義棟 第3小講義室 213

教職員の方々の説明会見学も可能でございます(※席は学生優先)。

詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。

http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/tea/teas-english/

2018年度夏季集中プログラムの受講後のアンケートでは、回答者(32名)の87.5%がプログラム全体の満足度について「とても満足」または「満足」と回答するなど、評価の高いプログラムとなっております。

過去の受講者からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。

「ライティングの力がつく授業を受けることができた」

「教科書に載らない実際に使われる英語を知ることができた」

「文法だけではなくプレゼンテーションについても学ぶことができた」

ぜひ一人でも多くの学生にご活用いただきたく存じます。

****************************************

転載ここまで。

PS. 第31期竜王戦七番勝負第6局は、昼過ぎに挑戦者の広瀬八段が勝利して、3勝3敗に。。。最終戦、どうなるのか。。。渡辺に近い羽生竜王になんとか。。。と思うわけですが。

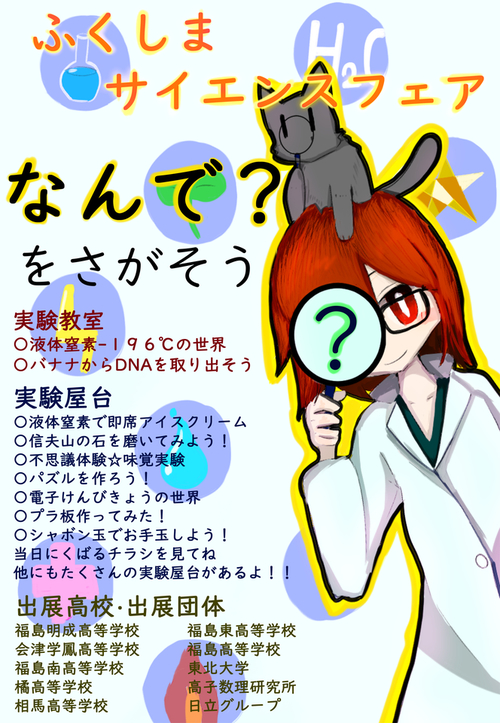

【お知らせ】ふくしまサイエンスフェア(福島県立福島高等学校SSH事業)に協力(12/8開催、11/28)

2018年11月28日 (水)

今年は、本当にこのまま、暖冬になるのか。農作物の生育が予定よりも早くなるので、その分、注意は必要ですが、実験用に栽培している植物にとっては、安定した生育を確保できるので、問題はないのですが。。。もちろん、早めに春が来るので、その分、春先の交配実験などが前倒しになるという問題もあるわけですが。。。そういえば、この時期には、色々な果物が。。。今日は、後熟が必要な「洋ナシ」を頂きました。ありがとうございました。 この年末のこの時期になると、SSH事業の運営指導委員を仰せつかっている、福島県立福島高等学校の「ふくしまサイエンスフェア」が開催され、今年も参加し、7年目。渡辺は「バナナからDNAをとりだそう」という実験を担当します。毎年、親子連れの方が、楽しそうに参加してくれています。そうそう、いつも福島県立福島高等学校の生徒さんたちがサポートしてくれています。

この年末のこの時期になると、SSH事業の運営指導委員を仰せつかっている、福島県立福島高等学校の「ふくしまサイエンスフェア」が開催され、今年も参加し、7年目。渡辺は「バナナからDNAをとりだそう」という実験を担当します。毎年、親子連れの方が、楽しそうに参加してくれています。そうそう、いつも福島県立福島高等学校の生徒さんたちがサポートしてくれています。

日時:平成30年12月8日(土) 11:00~15:30

場所:福島市こむこむ ポスターにあるとおり、当日は、福島県内のいくつかの中高生も企画を出していて、毎年、渡辺も感心しながら、拝見しています。そちらに、興味があってという方ももちろんwelcomeです。もちろん、入場無料。少しでも科学に触れる機会が増えることは、よいことかと思いますので。たくさんの来客をお待ちしております。

ポスターにあるとおり、当日は、福島県内のいくつかの中高生も企画を出していて、毎年、渡辺も感心しながら、拝見しています。そちらに、興味があってという方ももちろんwelcomeです。もちろん、入場無料。少しでも科学に触れる機会が増えることは、よいことかと思いますので。たくさんの来客をお待ちしております。

わたなべしるす