台風17号は沖縄から九州へ。沖縄の被害も大きく、街頭の樹木が根こそぎ。。最大瞬間風速は、47m/s。このまま日本海を北上のコース。大きな被害がないことを祈りつつ。

年に数回、英語プログラムのご紹介。渡辺は英語を書く、聞くというのがもう少しレベルアップできればと思うわけで。それぞれの世代でのリクエストも違うかと思いますが、チャレンジすることはよいこと。そうそう、後期には、渡辺が展開ゼミを行います。詳細は、こちらから。あらかじめの申込が必要ですが、観察して、文章を書くということを目指した講義ですから。

わたなべしるす

以下、頂いた文面を転載。

****************************************

Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。TEA's English 2019年度後期学期内プログラム受講者募集のご案内のためメールを差し上げております。

TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ1,500名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課題英語学習プログラムでございます。※授業料無料、教材費のみ別途必要

海外の大学・大学院への留学や研究および国際社会での活躍を見据え、アカデミックな英語を身につけたい学生を対象に、全米最大の留学・英語教育機関であるELSの指導メソッドを利用し、東北大生専用のプログラムをご提供しております。

また本年度プログラム受講生には、受講前後に無料でTOEFL iBT公式オンライン模試を受験いただける機会を設けております。受講前後における英語能力やその伸長の度合いの把握、プログラム後の継続学習の計画の作成、及びTOEFL iBTスコア向上のために受験を推奨しております。※定員あり

ぜひ学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。以下の日程にて募集説明会を実施いたします。多くの学生の説明会参加をお待ちしております。

【日時および場所】

以下の日程にて募集説明会を実施いたします。

【日時】

①2019年10月1日(火) 18:30~19:30

②2019年10月2日(水) 12:10~12:50

【場所】

川内南キャンパス 図書館グローバル学習室

教職員の方々の説明会見学も可能でございます。※お席は学生優先となります。

詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。

https://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/tea/teas-english/

2019年度前期学期内プログラムの受講者満足度は92.6%と高い満足度でございました。過去の受講者からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。

「アウトプットの機会が多く、前より会話や正しい文法で文章を書けるようになったと思う。」

「教員および生徒のレベルが非常に高く英語学習のモチベーションを維持できた。」

「学術的な英語を身につけられた。」

「アカデミックライティングの書き方を教えてもらえてすごくありがたかったです。

今までちゃんとした文章の書き方を知らなかったのですごく参考になりました。」

ぜひ一人でも多くの学生にご活用いただきたく存じます。

****************************************

転載ここまで。

【受講者募集のご案内】TEA's English 2019年度後期学期内プログラム(9/22)

2019年9月22日 (日)

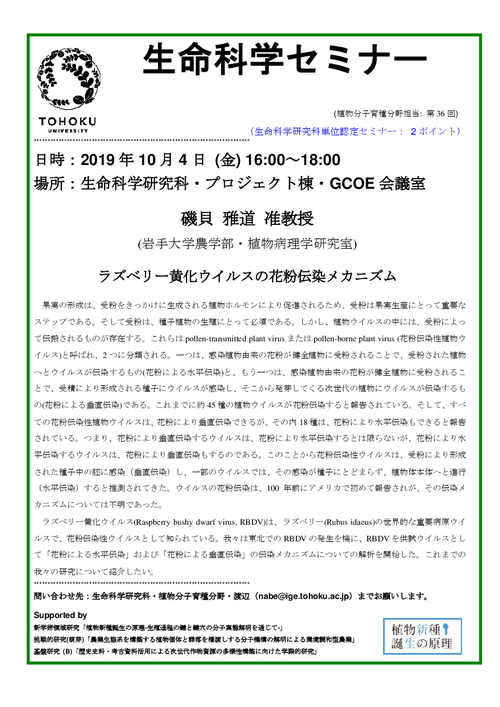

【お知らせ】生命科学セミナー「ラズベリー黄化ウイルスの花粉伝染メカニズム」を10月4日(金)に開催(9/11)

2019年9月11日 (水)

生命科学セミナー「ラズベリー黄化ウイルスの花粉伝染メカニズム」を10月4日(金)に開催します。翌週には、コペンハーゲン大・林博士にお願いしたセミナーで、前の週末の金曜日です。岩手大・農・磯貝先生とは、渡辺が1997年12月に異動になった翌年だったと思います、磯貝先生が植物病理学研究室に着任されたのが。渡辺と年齢も近いこともあり、実験だけでなく、広く植物科学などについて、議論できる方でした。渡辺が仙台に異動になった後、経卵伝染(渡辺が学部学生の時に、植物病理学Iの講義で習ったときの単語で使っていますので、正しくないかも知れないですが。。。)という、次世代にウイルスが継承される現象を研究されており、渡辺の長年の生殖形質とも関連があることから、セミナーをお願いした次第です。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=170kb) 1ヶ月弱先の10月4日(金), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・GCOE会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

1ヶ月弱先の10月4日(金), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・GCOE会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

【お知らせ】2019年度展開ゼミ(meets. (株)トーホク)10/3(木)開講(定員20名)

2019年9月 8日 (日)

今年で6年目になる学部講義・展開ゼミ meets (株)トーホク 「秋冬野菜を盆栽として育ててみよう--栽培を通して、観察眼を養い、栽培の大変さも理解してみよう--」が10月3日(木)に開講します。

当講義はすべての指導をウェブ上で行う双方向性が特徴のゼミとなっています。作物(鉢で育てる1種、もやし(スプラウト)or ミックス種子 1種)を自宅で栽培し、その様子を逐次、展開ゼミブログに報告頂きます。その報告に、担当者・渡辺教授がウェブ上でコメントを行い、学生の今後の栽培に生かしてもらう、という、学生の主体性を重視した内容です。栽培に必要な種子、鉢、土など基本的なものは全て配布します。

詳しくは、過去の展開ゼミブログをご参考になさってください。

昨年度はタキイ種苗株式会社にご協力いただきましたが、2019年度は(株)トーホク にご協力いただき、【meets. (株)トーホク】を冠しました。すべて(株)トーホクの品種を使い、ゼミを進めていきます。今回はアブラナ科多め(パクチー、イタリアンパセリは違うけど)。以下、品種のいくつかを公開します(パクチー以外にもたくさんありますので、パクチー嫌いの方もご安心ください)。

今回は、もやし(スプラウト)と~~ミックス種子から1種、それ以外から1種、という選択をしていただく予定です。ミックス種子は室内で育てられるようですので、これから寒くなる仙台には嬉しいラインナップかと思います。

本講義の性質上、受講生は【20名限定】とします。

(密にやりとりできる最大人数であるとご理解ください)

いくつか受講要件がありますので、確認の上、ご検討ください。

【受講要件】

(1) 【東北大学の学生(例外あり)・高校生】である方

東北大生にとっては、本講座はTGLプログラム指定科目です。

高校生は高大連携事業の一環として参加可能です。

他大学の学生の方も場合によって参加可能です、渡辺教授にご相談ください。

(他大学の学生・高校生が受講した例あり)

(2) 渡辺教授にメールで連絡し【受講可能】の返信をもらっている方

まず、下記項目に記入の上、渡辺教授へメールでご連絡ください。

(当HPのお問い合わせフォームからご連絡頂いても構いません)

- 学部

- 学籍番号

- 名前

- 講義を受講するに当たっての抱負・受講理由

追って、渡辺教授から【何番目の受講者であり、受講可能】である旨メールが来ます。

(@ige.tohoku.ac.jpのドメインを受信許可にしておいてください)

返信メールを必ず確認して、当日お越しください。

尚、履修登録は渡辺教授への連絡後、別途必要ですので、忘れずにお願いします!

(単位が出なくなってしまいます)

(3) 【初回の講義実施場所】(委細下記)にきちんと参加できる方

初回講義の日時は以下の通りです。材料の配布と各種説明があります。

基本的にこの日しか集まりませんので、参加できるよう調整ください。

- 場所:片平キャンパス・生命科学研究科プロジェクト棟1階A講義室

- 日時:令和元年(2019)年10月3日(木) 17:00~

(材料配布・説明に2~3時間以上かかるため、バイト、サークル活動など調整ください)

(4) シラバスの内容を熟知して、【作物を積極的に管理・栽培しようという心意気】のある方

シラバスに詳しく記載していますが、当ゼミは作物を栽培し、その経験を自らの学びにします。

(シラバス内容に関してはこちらの記事に詳しいです)

そのため、作物をちゃんと育て・観察し・収穫する、という強い意志が必要です。

これから寒くなる仙台、さらに鉢栽培。栽培難度は高めです。

サークル活動、バイト、大学祭の準備、友達付き合い、強化合宿、日々の講義とか色々あるけど、

その分、工夫する余地がある、と捉えて、挑戦できる方お待ちしています。

実家生の方は、かえって管理しやすい場合もあるようです。奮ってどうぞ。

(5) 栽培で学んだことを【展開ゼミブログにて報告】できる方

栽培の様子は展開ゼミブログで報告頂きます(今年度ブログは近日中に立ち上げます)。

ブログの管理画面を開き、自ら記事作成できる方。

できればPCを持っていると投稿しやすいです(マニュアルあります)。

週1回それなりの文章量(写真つき)です(+中間報告と最終報告はもっとボリュームあり)。

それが出来る・やってみたい方の参加を歓迎します。

作物を客観的に観察し、それを他人に分かりやすく正確に伝え、そしてコメントをもらって次に生かす。

これを定期的に行うことで、アウトプット力を鍛える訓練に繋がると考えています。

一生を通じて他に無い経験だと思いますので、ポジティブに捉えて取り組んでみてください。

----

以上です。今年も多くの皆さんとお会いできるのを渡辺教授、スタッフ一同、楽しみにしています。

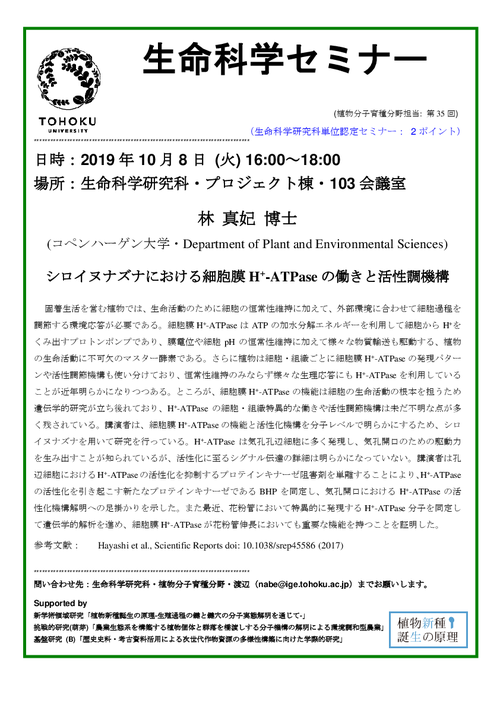

【お知らせ】生命科学セミナー「シロイヌナズナにおける細胞膜H+-ATPaseの働きと活性調機構」を10月8日(火)に開催(9/4)

2019年9月 3日 (火)

生命科学セミナー「シロイヌナズナにおける細胞膜H+-ATPaseの働きと活性調機構」を10月8日(火)に開催します。今回は、コペンハーゲン大・林博士にお願いしました。学位を名古屋大で取られ、現在はコペンハーゲン大でPDをされており、一時帰国されたことで、セミナをお願いした次第です。膜電位など、これまで、当研究室でなじみのない研究領域かも知れないですが、生殖形質との関連もあり、お願いしました。今までにないようなサイエンスとの接点ができることで、研究の広がりができることを期待している次第です。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=180kb) 1ヶ月ほど先の10月8日(火), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・103会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

1ヶ月ほど先の10月8日(火), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・103会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

【雑誌掲載】natureダイジェスト 9月号「NEWS IN JAPAN」のコーナーに「科学者自身の手で種をまこう」と題した取材記事掲載(8/30, 9/2, 7追記)

2019年8月31日 (土)

九州北部大雨の被害は想定外ともいえる形で水田などにも大きな被害が。。。物理的に除去することももちろんですが、それ以外の方法を使って除去することも考えないといけないのでは。。。そんな時に「科学の力」と行きたいわけですが。。。遺伝学ではお役に立てず。。。もっと違う方法論を持ち得ていれば。。 8月最後の金曜日の夕方。2ヶ月弱前に取材を受けた「アウトリーチ活動」に関する記事が、natureダイジェスト 9月号に掲載。natureダイジェストは、もちろん、日本語で読むことができる科学雑誌。その1ヶ月間にNatureなどに掲載されたトピック的な記事の日本語訳、さらには、この雑誌で特化した記事など。渡辺自身も電子版に目を通すのが、毎月のイベント。その中に、日本を掘り下げるという意味かと思いますが、「NEWS IN JAPAN」と言うコーナーが。そこに、一般社会向けの情報発信と言うことで2つの記事が。その1つが渡辺を取材して頂いたもので、「科学者自身の手で種をまこう」。これまでの渡辺自身のアウトリーチ活動に対する思いであったり、自分自身の変化などを取り上げて頂きました。

8月最後の金曜日の夕方。2ヶ月弱前に取材を受けた「アウトリーチ活動」に関する記事が、natureダイジェスト 9月号に掲載。natureダイジェストは、もちろん、日本語で読むことができる科学雑誌。その1ヶ月間にNatureなどに掲載されたトピック的な記事の日本語訳、さらには、この雑誌で特化した記事など。渡辺自身も電子版に目を通すのが、毎月のイベント。その中に、日本を掘り下げるという意味かと思いますが、「NEWS IN JAPAN」と言うコーナーが。そこに、一般社会向けの情報発信と言うことで2つの記事が。その1つが渡辺を取材して頂いたもので、「科学者自身の手で種をまこう」。これまでの渡辺自身のアウトリーチ活動に対する思いであったり、自分自身の変化などを取り上げて頂きました。

研究をNature, Nature Genetics, Nature Plantsに掲載頂いたことはありましたが、研究と同じく、次の世代を育成すると言うことで大事な教育、アウトリーチ活動を取り上げていただけことは、望外の喜びでした。この記事の掲載を契機として、さらに教育研究に精進をしないと。。。そんなことを考えた、8月の週末でした。

わたなべしるす

PS. 編集でお世話になった方から、今回の記事を読んだ方からの反響なども頂きました。肩の荷が下りて、ほっと。。。ありがとうございました。

PS.のPS. 9/2(月), 13:15, 研究科のHPにも、この記事のことを掲載頂きました。

PS.のPS.のPS. 9/7(土) 17:00. 日本最大の科学ポータルサイト, Chem-Stationに、natureダイジェストの記事の紹介があり、その中でも、渡辺のことを取り上げて頂きました。ありがとうございました。さらに、教育研究に精進したいと。。。