渡辺の研究室がある片平キャンパスのサクラもかなり色づいて、開花待ちの状態。数日前の15oC近い気温で一気にと思いましたが、今日あたりの寒さで、開花は4月にずれ込むのでは。予報では土曜日にかけて、みぞれがあるとか。盛岡では積雪もあったとか。いずれ、この時期の気温は落ち着かないのが、東北というか。

この週末までが平成30年度。あけて、月曜日からは平成31年度。月曜日の昼頃には、5月からの新しい元号も発表されるとか。昭和から平成に変わったときは、まだ、大学院生だったような。。。師匠の日向先生が学科委員をされていて、公文書を書くために、昭和でなく、新しい元号はどうなるのかと言うことで、テレビをつけて、情報収集されていたような。。いまであれば、netでということになるのかも知れないですが。。新しい時代が始まるという感じでしょうか。 そういえば、世界大学ランキングの日本版が発表されていたような。教育、研究、国際化など、多様な面での評価をされてのことだと思います。日本語で初等教育から高等教育まで学ぶことができるという環境がよいことだと思うのですが、グローバル化ということでは、難しいことも含んでいるのかも知れないです。グローバルではないですが、渡辺が統括コーディネーターを賜っている、探求型「科学者の卵養成講座」の関係で、先週から今週初めにかけて、米国・西海岸の大学とコラボの打合せ。短い時間での語学習得はもちろん、無理があるわけですが、最後は気持ちで話をする部分と、社会情勢など、一般的なことで議論をできると言うことになるのも大事なこと。

そういえば、世界大学ランキングの日本版が発表されていたような。教育、研究、国際化など、多様な面での評価をされてのことだと思います。日本語で初等教育から高等教育まで学ぶことができるという環境がよいことだと思うのですが、グローバル化ということでは、難しいことも含んでいるのかも知れないです。グローバルではないですが、渡辺が統括コーディネーターを賜っている、探求型「科学者の卵養成講座」の関係で、先週から今週初めにかけて、米国・西海岸の大学とコラボの打合せ。短い時間での語学習得はもちろん、無理があるわけですが、最後は気持ちで話をする部分と、社会情勢など、一般的なことで議論をできると言うことになるのも大事なこと。

そんな英語であるいは、国際化と言うことで何か考えている方に「朗報」。渡辺が前後期にいくつかの講義(レポート、生命科学B、展開ゼミ)を担当している関係で、以下のような英語のトレーニングコースのご紹介を。本来なら、その講義枠のところのsiteがあればよいのですが。。こんなところで、お許し下さい。このHPを見ていて、今年から大学生になった方、あるいは、先輩から後輩へ。よかったら、ご紹介下さい。渡辺の参加は今年度も難しそうで、語学力は、まずは日本語の強化からと言うことで。。。

以下、頂いた文面を転載。

****************************************

Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。ご多用の折、突然のメールで大変恐れ入ります。TEA's English 2019年度前期学期内プログラム受講者募集のご案内のためメールを差し上げております。

TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ1,500名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課題英語学習プログラムでございます。(※授業料無料、教材費のみ別途必要)

海外の大学・大学院への留学や研究および国際社会での活躍を見据え、アカデミックな英語を身につけたい学生を対象に、全米最大の留学・英語教育機関であるELSの指導メソッドを利用し、東北大生専用のプログラムをご提供しております。

また本年度プログラム受講生には、受講前後に無料でTOEFL iBT公式オンライン模試を受験いただける機会を設けております。受講前後における英語能力やその伸長の度合いの把握、プログラム後の継続学習の計画の作成、及びTOEFL iBTスコア向上のために受験を推奨しております。(※定員あり)

ぜひ学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。以下の日程にて募集説明会を実施いたします。多くの学生の説明会参加をお待ちしております。

【日時および場所】

以下の日程にて募集説明会を実施いたします。

【日時】

①2019年4月10日(水) 18:30~19:30

②2019年4月11日(木) 18:30~19:30

③2019年4月12日(金) 12:10~12:50

【場所】

① 川内北キャンパス 講義棟A棟 A101教室

② 川内北キャンパス 講義棟A棟 A101教室

③ 川内北キャンパス 講義棟C棟 C101教室

教職員の方々の説明会見学も可能でございます。(※お席は学生優先となります。)

詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。(http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/tea/teas-english/)

2018年度後期学期内プログラムの受講者満足度は90.0%と高い満足度でございました。過去の受講者からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。「アウトプットをする機会があり英語を話すことに抵抗がなくなった。」、「特にエッセイのライティングは役に立ち、自己の表現力を高めることができたと思う。」、「これまで英語を使ってディスカッションをする機会があまりなかったがこの授業で学んだことを他の授業に活かすことができた。」

ぜひ一人でも多くの学生にご活用いただきたく存じます。何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。

****************************************

転載ここまで。

わたなべしるす

PS. この記事を書いている時、2つの訃報に。。。1つは、渡辺が応援をしている大洋ホエールズの選手であり、監督でもあった方。そういえば、大洋ホエールズ時代の復刻ユニホームをnetで見かけたような。。。2つ目は、渡辺が高校時代、とあるテレビを見て、植物の育種学、遺伝学をやってみようというきっかけをくれた先生。知らせを頂いたときには、しばらく何が起きたのか。。。パニックでした。お二人の先達の方々、安らかにお休み下さい。黙祷。

PS.のPS. 週明けの月曜日は、新しい年度のスタート。研究室の基礎基盤を作ってくれる「科研費」の審査結果の公開。。。どうなることかと、気をもむのですが。。。今さら、ジタバタしてもしょうがない訳なので、ここは、腹をくくって、知らせを待つのみと。。。

PS.のPS.のPS. アウトリーチ活動の1つとして、渡辺が参画しているSSH。次年度からの採択校の発表が。。色々なところとコラボができそうです。お世話になります。

【受講者募集のご案内】TEA's English 2019年度前期学期内プログラム受講者募集のご案内(3/28)

2019年3月28日 (木)

【お知らせ】東北大学 社会にインパクトのある研究-持続可能で心豊かな社会の創造-「F. 生命の奇蹟のプロセスに学ぶイノベーション」に参画(2/23)

2019年2月23日 (土)

前日の記事にも記載したように、本学では、社会にインパクトのある研究-持続可能で心豊かな社会の創造-ということで、多様な社会課題を領域横断的な研究として、社会実装すると言うことが計画されていました。テーマを大きく7つに分類し、研究を社会に還元すると言うことを目指します。

その中でも、渡辺は「F. 生命の奇蹟のプロセスに学ぶイノベーション」というセクションに参画し、アブラナ科植物が有している形質を有効利用・社会貢献できないかと考えております。社会実装には少し距離があるというか、谷間がありますが、できるだけ領域を超えて、他部局の方々とコラボできればと思っております。このwebを見て、これはという方がおられましたら、ご連絡いただければ幸いです。

わたなべしるす

【感謝状】仙台市教育委員会より出前講義に対して感謝状(2/21, 26, 27追記)

2019年2月22日 (金)

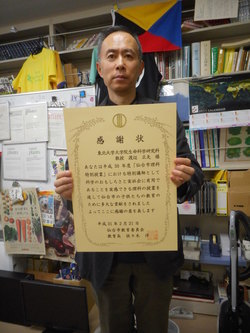

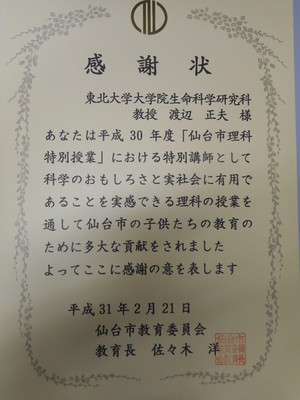

先日、出張先で、NHKスペシャル「平成史スクープドキュメント 第5回 "ノーベル賞会社員" ~科学技術立国の苦闘~」というテレビを。子どもの頃に見た、アニメのロボット工学など、今考えても、すごいものがあるのだと。。。そんな科学技術をこれからも次の世代に継承するためにも、アウトリーチ活動のような小中高生への出前講義は重要な課題で。もちろん、子供たちが自然で遊び、自然から学ぶことも大事な訳なのですが。。。 そんな2月の半ば。仙台教育委員会から平成30年度「仙台市理科特別授業」に対して感謝状を。今年度で4年目。今年度は、仙台市内の4つの小学校(中野栄小学校, 北仙台小学校, 七北田小学校, 長命ヶ丘小学校)へ出前講義を行い、その貢献に対する感謝状です。今年度も、統括頂いたのは、昨年度に引き続き、長谷部先生。小学校との調整等、大変お世話になりました。ありがとうございました。来年度もまた、コラボできればと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

そんな2月の半ば。仙台教育委員会から平成30年度「仙台市理科特別授業」に対して感謝状を。今年度で4年目。今年度は、仙台市内の4つの小学校(中野栄小学校, 北仙台小学校, 七北田小学校, 長命ヶ丘小学校)へ出前講義を行い、その貢献に対する感謝状です。今年度も、統括頂いたのは、昨年度に引き続き、長谷部先生。小学校との調整等、大変お世話になりました。ありがとうございました。来年度もまた、コラボできればと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 感謝状贈呈式までの少しの間、以前、片平丁小学校の教頭先生としてお世話になった大友先生が、現在は会場となった仙台市教育センターに勤務。最近の教育事情のお話だけでなく、この出前講義を小学校の先生方だけでなく、他の学校の先生方にも公開というような。。おもしろい計画ができそうです。また、今回掲載している贈呈式の写真は大友先生から頂きました。ありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 PS.のPS. この感謝状贈呈式の翌日、午後から研究科で、社会にインパクトある研究「生命の奇跡のプロセスに学ぶイノベーション」キックオフシンポジウムが開催。別のイベントと重なり、最後のところしか、followできなかったのですが、biomimetics。生き物と工学との連携というか。。。いずれ、色々な形で、コラボが重要なのだろうと。。。

PS.のPS. この感謝状贈呈式の翌日、午後から研究科で、社会にインパクトある研究「生命の奇跡のプロセスに学ぶイノベーション」キックオフシンポジウムが開催。別のイベントと重なり、最後のところしか、followできなかったのですが、biomimetics。生き物と工学との連携というか。。。いずれ、色々な形で、コラボが重要なのだろうと。。。

PS.のPS. 2/26(火), 研究科のHPにも関連記事を掲載頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 2/27(水) 17:30, 本学のHPのtopにも関連記事を掲載頂きました。ありがとうございました。

【お知らせ】統括コーディネーターを務めている「科学者の卵養成講座」が、東洋経済オンラインで記事に(2/8)

2019年2月 8日 (金)

仙台の昨日の最高気温が18oCだったでしょうか。一転、今日は2oCくらい。明日以降、来週の金曜くらいまでは、最低気温もマイナスで、冬らしい寒さが到来。もちろん、北海道の寒さは、尋常でないようですが。。。そんな週末の金曜日は、博士課程前期の方々のいわゆる、修論発表会。それぞれの分野ごとの発表になるので、分野の色も出ていることも事実。当該分野以外の審査をすると、なるほどと。来週もまだ、発表があるので、見聞するのは、百聞は一見しかず、だと思います。渡辺は出張で、見ることができないですが。。。今日、発表をした4名の学生さんたちからの発表会での気付きであったり、振り返りであったり、そんな記述もあるでしょうから。少々お待ち下さい。 これまでも、教育研究にまつわる多様なことが新聞、テレビ、インターネットなどの媒体で取り上げてもらいました。今日は、渡辺が運営に関わり、現在の名称は探求型「科学者の卵養成講座」がnet記事に取り上げられたというお知らせを。この企画を始めたのが、ちょうど11年前。その頃は、ヒアリングに向けた準備をしていたような。。。卒業式の日がヒアリングと重なったような記憶がどこかに。。最初の3年間、生命科学研究科が運営を。その後、川内でというのを経て、現在の工学部での運営体制に。現在は、統括コーディネーターという立場で、代表をされている工学部・安藤教授をサポートする立場。新聞で科学者の卵養成講座を記事にしてもらったことはありましたが、今回のように、大学ランキングとセットでというのは、はじめて。

これまでも、教育研究にまつわる多様なことが新聞、テレビ、インターネットなどの媒体で取り上げてもらいました。今日は、渡辺が運営に関わり、現在の名称は探求型「科学者の卵養成講座」がnet記事に取り上げられたというお知らせを。この企画を始めたのが、ちょうど11年前。その頃は、ヒアリングに向けた準備をしていたような。。。卒業式の日がヒアリングと重なったような記憶がどこかに。。最初の3年間、生命科学研究科が運営を。その後、川内でというのを経て、現在の工学部での運営体制に。現在は、統括コーディネーターという立場で、代表をされている工学部・安藤教授をサポートする立場。新聞で科学者の卵養成講座を記事にしてもらったことはありましたが、今回のように、大学ランキングとセットでというのは、はじめて。

掲載されているのは、東洋経済オンライン。記事の名称は、「最新版!「面倒見がよい大学ランキング」TOP100」。科学者の卵養成講座について、ふれられているのは、3 page目になります。高大連携が言われている今日。高校側から大学について、「『科学者の卵養成講座』など、入学前から実力養成プログラムが充実している」というようなコメントを頂けるのは、とてもありがたいこと。これからもできるだけのサポートをと思う2月初旬の週末でした。

わたなべしるす

PS. 掲載されている媒体が、今回発見したのは、on-line、つまり、web上。紙媒体のものがやっぱり、見慣れているので。。。あれば、是非、見てみたいものだと。。。

【お知らせ】2020度入試説明会・オープンラボ(仙台開催)は5/18(土)に、東京会場は5/11(土)に実施(1/24)

2019年1月24日 (木)

春は選抜から、というような言葉を聞いたことがあるような。今年の第91回選抜高校野球大会の出場校は明日、1/25(金)に決まるとか。。。日差しも少しずつ春らしくなったものの、少ないものの雪が降ったり。今年度もあと2ヶ月ちょっと。新年度、平成31年度がスタート。次年度の4月からの新メンバーについては、まだ、公開にはちょっと早いので。ただ、ソメイヨシノが開花して、5月の10連休が過ぎると、例年、行っている、平成32年度というか、2020年度の入試説明会・オープンラボを開催。ということで、大学での研究室とは違うところで、新たな研究をスタートさせてみたいという方に、お知らせと言うことで。来年度も今年度と同じように、仙台開催と東京開催で行います。研究科のHPにも開催に関する概要がでているかと思いますので。あわせてご覧下さい。 まずはメインとなる「仙台開催」から。

まずはメインとなる「仙台開催」から。

1. 仙台開催

<入試説明会>

【日時】2019年5月18日(土) 10:00~(予定)

【場所】片平キャンパス 生命科学プロジェクト総合研究棟1F 講義室

入試説明会で研究科の概要の説明があったあと、各研究室ごとのポスターの前で、研究内容の説明を。主に、M1の方々が説明をしてくれますので。

<オープンラボ>

【日時】2019年5月18日(土) 14:00~19:00(予定)

【場所】片平キャンパス 生命科学研究科本館 3F 303号室

ポスターで興味を持ってくれた方、研究室を見てみて下さい。渡辺だけでなく、研究室のメンバーと話をして頂くことも大事と思いますので、そんな時間も作りたいと思います。もちろん、ここ数年、恒例のイベントとなっている「ケーキ会」も設定しますので。どこのケーキかは。お楽しみといういうことで。渡辺はアルコールがだめなので、labではケーキ会がほぼ月一で開催というのが研究室の特徴でもあるので。

続いて、仙台開催の1週間前になりますが。。。

2. 東京開催

<入試説明会>

【日時】2019年5月11日(土) 13:30~15:30(予定)

【場所】フフクラシア八重洲

2hrで研究科の概要・研究室の説明もという慌ただしい日程ですが。。。東京会場でという方は、申込の時、東京会場を選択してもらえると、渡辺が参上しますので。もちろん、「仙台の銘菓??」をと思っています。お楽しみに。

この2つの日程で難しいという方、あらかじめ、ご相談下さい。可能な限り都合を合わせて、研究室に来て頂き、話をしたり、研究室見学に対応しますので。 研究室のコンセプト、研究内容などは、このHPから見て頂ければと思いますが、これまでに展開してきた植物遺伝学、植物育種学をベースに異分野との領域融合研究を展開することが、これから先、重要と考えています。異分野とは、生物有機化学、生化学、情報生物学、構造生物学などが、これまでコラボ対象でしたが、文系の社会科学、あるいは、流行りのAIなどとも、コラボできるような体制を構築して、新しくメンバーとして、一緒に研究していただく方々の基盤を用意しておきたいと思いますので。もちろん、科研費の研究会などにも参加して、それぞれが広く研鑽できるような環境も。。。さらに、成果を上げて、学会発表にチャレンジ頂ければと思います。

研究室のコンセプト、研究内容などは、このHPから見て頂ければと思いますが、これまでに展開してきた植物遺伝学、植物育種学をベースに異分野との領域融合研究を展開することが、これから先、重要と考えています。異分野とは、生物有機化学、生化学、情報生物学、構造生物学などが、これまでコラボ対象でしたが、文系の社会科学、あるいは、流行りのAIなどとも、コラボできるような体制を構築して、新しくメンバーとして、一緒に研究していただく方々の基盤を用意しておきたいと思いますので。もちろん、科研費の研究会などにも参加して、それぞれが広く研鑽できるような環境も。。。さらに、成果を上げて、学会発表にチャレンジ頂ければと思います。

また、詳細が決まりましたら、このHPからお知らせしたいと思います。5月に多くの皆様をお目にかかれるのを楽しみにしています。もちろん、受験の学年である学部4年生だけでなく、学部の1~3年生、あるいは、高校生でも見学をwelcomeですから。。。。

わたなべしるす