1月の気温は全国的に2oC以上高めとか。大学の周りには雪がないですし、出張先だった北陸でも雪がない。。。今週末は平年並みに寒さが来るようですが、それでも、これまでの不足分を補えるようなものではないような。。昨年のnatureダイジェスト9月号に「科学者自身の手で種をまこう」と題したアウトリーチ活動についての取材記事を掲載頂きました。今回は、研究者の環境を取り巻く問題として、論文を書いたりするような「研究」時間などを巡る問題として、アンケートと取材を元に記事が構成され、その中に、渡辺のコメントも。 仙台に赴任してから16年目になる2020年度。2005年度から比べてもずいぶんとそうした時間が少なくなってきているのは事実で。。もちろん、渡辺が年を取った分、同時並行してできる事象が減少している可能性もあるのですが。いずれ、そうしたことに負けることなく、よい論文を1つでも多く発表できる2020年度なればと。。

仙台に赴任してから16年目になる2020年度。2005年度から比べてもずいぶんとそうした時間が少なくなってきているのは事実で。。もちろん、渡辺が年を取った分、同時並行してできる事象が減少している可能性もあるのですが。いずれ、そうしたことに負けることなく、よい論文を1つでも多く発表できる2020年度なればと。。

なお、今回の記事はopen accessですので、ご笑覧頂ければ幸いです。

わたなべしるす

PS. 研究科のHPでも広報記事が。。。

【雑誌掲載】natureダイジェスト 2月号に「疲弊する指導者と遠慮する若手研究者」と題した取材記事掲載(2/4)

2020年2月 4日 (火)

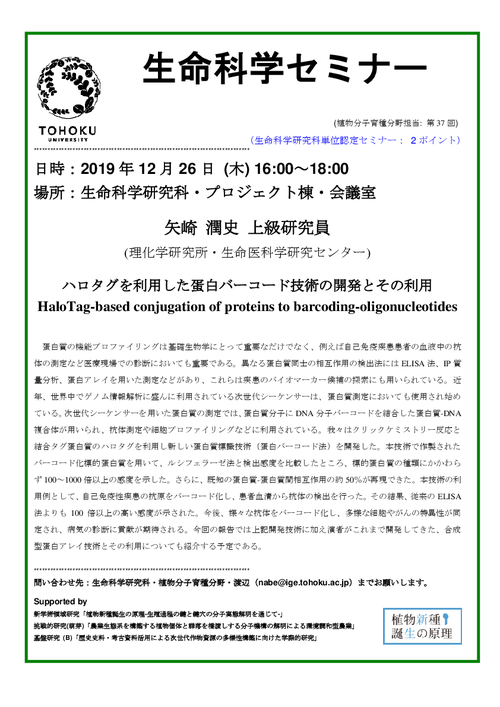

【お知らせ】生命科学セミナー「ハロタグを利用した蛋白バーコード技術の開発とその利用」を12月26日(木)に開催(12/18)

2019年12月18日 (水)

生命科学セミナー「ハロタグを利用した蛋白バーコード技術の開発とその利用」を12月26日(木)に開催します。今年は、10月に岩手大・農・磯貝先生、コペンハーゲン大・林博士にセミナーをお願いしました。年末最後のしめということではないですが、理研・矢崎博士に興味深い実験系についてご紹介頂きます。あわせて、これまでに開発されてきた研究についてもご紹介頂く予定です。研究分野を問わず、利活用できると思っております

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=170kb) 年末の忙しい時期ですが、12月26日(木), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

年末の忙しい時期ですが、12月26日(木), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・会議室(片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

【受講者募集のご案内】TEA's English 2019年度春季集中プログラム(12/12)

2019年12月12日 (木)

この時期にしては暖かい気温。11月上旬並みとか。ちまたでは、インフルエンザが流行しているとか。ワクチン接種は大事とはいえ。。あの痛みをと思うと。。。そんな方へ朗報。「鼻に噴霧」で大丈夫になるとか。一日も早い実用化を期待しているわけで。。。季節に関係なく起きるというか予測できないのが地震。昨日も18:39頃に。震源が福島県沖のM5.2の地震。仙台市内は震度2。長い時間揺れていたので、少しばかり心配になりましたが、研究室には問題もなく。 そんな今年もあと20日弱という木曜日。英語を学んでみたらというお知らせ。来週は海外で共同研究で出張。どんなプレゼンをすればよいのか。。。昔であれば、原稿を作って、練習をしたのですが。。。そんな時間もなくて。。。そんな英語を学びたい方へのお知らせ。

そんな今年もあと20日弱という木曜日。英語を学んでみたらというお知らせ。来週は海外で共同研究で出張。どんなプレゼンをすればよいのか。。。昔であれば、原稿を作って、練習をしたのですが。。。そんな時間もなくて。。。そんな英語を学びたい方へのお知らせ。

以下、頂いた文面を転載。

****************************************

Tohoku University English Academy(TEA) TEA's English事務局でございます。年末でご多用の折、大変恐れ入ります。TEA's English 2019年度春季集中プログラムの申込が12月13日(金)に開始いたしますので、ご案内のためメールを差し上げております。

TEA's Englishプログラムは、2015年に開始以来、のべ1500名以上の東北大学学部生および大学院生が受講し、大変好評をいただいている課題英語学習プログラムでございます。※授業料無料、教材費のみ別途必要

本プログラムでは、アカデミック英語を身につける講座に加え、英語論文執筆講座やTOEFL iBT対策講座など計4講座を開講予定でございます。ぜひ学生の皆様へご案内をいただけますよう、ご助力を賜れましたら幸いでございます。 以下、2019年度春季集中プログラムの開講予定講座でございます。

以下、2019年度春季集中プログラムの開講予定講座でございます。

① Academic 1(中級レベル)/2(上級レベル)

大学・大学院への留学に必要な英語力を総合的に伸ばしたい学生向け

② Academic General Writing

英語で研究論文を書くスキルを基礎からしっかり身につけたい学生向け

③ Academic Science Writing

英語で理系の研究論文を書くためのより専門的なスキルを身につけたい学生向け

※大学院生および学部3年生以上対象

④ TOEFL iBT対策講座

TOEFL iBTのスコア向上を目指す学生向け

以下の日程にて募集説明会を実施いたします。多くの学生の説明会参加をお待ちしております。

【日時および場所】

2019年12月19日(木) 12:10~12:50 川内北キャンパス 講義棟C棟 C101

2020年1月8日(水) 12:10~12:50 川内北キャンパス 講義棟A棟 A102

2020年1月15日(水) 18:30~19:30 川内北キャンパス 講義棟A棟 A102

教職員の方々の説明会見学も可能でございます。※お席は学生優先となります。

詳細は、以下グローバルラーニングセンターのホームページをご確認くださいませ。

https://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/global/tea/teas-english/

2019年度夏季集中プログラムの受講後のアンケートでは、回答者(33名)の全員がプログラム全体の満足度について「とても満足」または「満足」と回答するなど、評価の高いプログラムとなっております。

過去の受講者からは、受講後アンケートにて以下のようなお声をいただいております。

「ライティングの力がつく授業を受けることができた」

「教科書に載らない実際に使われる英語を知ることができた」

「文法だけではなくプレゼンテーションについても学ぶことができた」

ぜひ一人でも多くの学生にご活用いただきたく存じます。何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。

****************************************

転載ここまで。

何かの刺激になればと。。。

わたなべしるす

PS. デジタル化の影響なのか、読書量が少ないとか。年末年始で読書はどうでしょうか。こんなことを書いた本も。。。

【お知らせ】ふくしまサイエンスフェア(福島県立福島高等学校SSH事業)に協力(12/14開催、11/15)

2019年11月15日 (金)

札幌では雪だとか。確かにガラス室のBrassicaの生長は遅くなって。今朝の仙台だが寒かったと言うよりも、昨日の夕方の方が風もあって、寒かったような。仙台ではないが、首都圏での鉄道の運休とか。世の中が変化していると言うことなのであろう。もちろん、年末までの1.5ヶ月で、やるべきことは満載。少しずつ片付けて、新しい2020年に持ち越さないようにしないと。。。そんな11月中旬。 この年末のこの時期になると、SSH事業の運営指導委員を仰せつかっている、福島県立福島高等学校の「ふくしまサイエンスフェア」が開催され、今年も参加し、8年目。渡辺は「バナナからDNAをとりだそう」という実験を担当します。毎年、親子連れの方が、楽しそうに参加してくれています。そうそう、いつも福島県立福島高等学校の生徒さんたちがサポートしてくれています。

この年末のこの時期になると、SSH事業の運営指導委員を仰せつかっている、福島県立福島高等学校の「ふくしまサイエンスフェア」が開催され、今年も参加し、8年目。渡辺は「バナナからDNAをとりだそう」という実験を担当します。毎年、親子連れの方が、楽しそうに参加してくれています。そうそう、いつも福島県立福島高等学校の生徒さんたちがサポートしてくれています。

日時:2019年12月9日(土) 11:00~15:00

場所:福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ館

ポスターにあるとおり、当日は、福島県内のいくつかの中高生、研究所、企業も企画を出していて、毎年、渡辺も感心しながら、拝見しています。そちらに、興味があってという方ももちろんwelcomeです。もちろん、入場無料。少しでも科学に触れる機会が増えることは、よいことかと思いますので。たくさんの来客をお待ちしております。

わたなべしるす

【研究成果】新規自家不和合性因子同定に向けた遺伝学とRNA seq解析の融合による自家和合性変異系統解析、国際科学雑誌「Genes Genet. Syst.」に掲載(11/11)

2019年11月11日 (月)

今日の仙台は最高気温が1桁になりそうな寒さ。晴れると、日差しがあって、まだ十分に暖かいのですが。。。そんな暖かさにつられて夏の昆虫が出てきたとか。いずれ、今年も少し暖冬気味に気温が推移するのでしょうか。 今年も論文発表が難産に。。。この時期にはもう少し論文発表ができていると思ったのですが。。。著書があったとはいえ、理系の人間にとっては、原著論文を発表することはある種の使命であり、必須なことなので。。。昨年に続き、重い年、2019年でした。今回、論文として発表した研究成果は、メインに研究材料にしているBrassica rapaの自家和合性変異体を用いて、自家和合性になっている原因領域を1Mb程度まで縮めて、遺伝子の発現パターンなどから候補遺伝子を絞り込んだもの。この次のこの論文では、これが新規な下流因子であるということを証明したいと。

今年も論文発表が難産に。。。この時期にはもう少し論文発表ができていると思ったのですが。。。著書があったとはいえ、理系の人間にとっては、原著論文を発表することはある種の使命であり、必須なことなので。。。昨年に続き、重い年、2019年でした。今回、論文として発表した研究成果は、メインに研究材料にしているBrassica rapaの自家和合性変異体を用いて、自家和合性になっている原因領域を1Mb程度まで縮めて、遺伝子の発現パターンなどから候補遺伝子を絞り込んだもの。この次のこの論文では、これが新規な下流因子であるということを証明したいと。

これらの研究成果は、国際科学雑誌「Genes Genet. Syst.」に掲載されました(Osaka et al. (2019) Genetic and tissue-specific RNA-sequencing analysis of self-compatible mutant TSC28 in Brassica rapa L. toward identification of a novel self-incompatibility factor. Genes Genet. Syst. 94: 167-176.)。freeでpdfをdownloadできますので、ご覧頂ければ、幸いです。なお、今回の研究は、三重大、名古屋大、韓国・忠南大、東京大、大阪教育大との国際共同研究であり、多くの方々の協力の下、この分野としては新たな取り組みとしての研究成果を発表することができました。この研究を基盤として、自家不和合性のS遺伝子による認識後の下流因子を同定するきっかけになる論文になればと思っております。

わたなべしるす