台風21号は、日本海を北上して、今日の午前中に温帯低気圧に変化したとか。ただ、台風が通過した分、仙台でも32oCを超えるような気温で。。。また、夏が帰ってきたのかなと。。。週明けには、最高気温も25oCくらいに落ち着くのでは。。。秋の開花に向けて、植え替えをするアブラナもこの高温はちょっとこたえるような。。。このくらいのことでへこたれているようでは、台風被害が大きかった関西地区を考えれば。。。というか、1日も早い復旧を祈るばかりです。 そんな9月最初の水曜日。7月の終わりに、「科学者の卵養成講座」の受講生5名に講義をしたことが、テルモ生命科学芸術財団・生命科学DOKIDOKI研究室の記事に。この中には、5つの企画があり、「生命科学の基礎と再生医療」、「脳の不思議を考えよう」、「中高校生が第一線の研究室を訪問「これから研究の話をしよう」」、「この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」」、「いま注目の最先端研究・技術探検!」。その中で、渡辺のことを取り上げて頂いたのは、これまでのアウトリーチ活動のこともあり、「中高校生が第一線の研究室を訪問「これから研究の話をしよう」」。お題は、第4回「植物のたくみな生殖戦略「自家不和合性」」。おもしろく、植物の生殖の話、自家不和合性の話にまとまっていますので。ご笑覧頂ければ、幸いです。

そんな9月最初の水曜日。7月の終わりに、「科学者の卵養成講座」の受講生5名に講義をしたことが、テルモ生命科学芸術財団・生命科学DOKIDOKI研究室の記事に。この中には、5つの企画があり、「生命科学の基礎と再生医療」、「脳の不思議を考えよう」、「中高校生が第一線の研究室を訪問「これから研究の話をしよう」」、「この人に聞く「生命に関わる仕事っておもしろいですか?」」、「いま注目の最先端研究・技術探検!」。その中で、渡辺のことを取り上げて頂いたのは、これまでのアウトリーチ活動のこともあり、「中高校生が第一線の研究室を訪問「これから研究の話をしよう」」。お題は、第4回「植物のたくみな生殖戦略「自家不和合性」」。おもしろく、植物の生殖の話、自家不和合性の話にまとまっていますので。ご笑覧頂ければ、幸いです。

取材があった当日は、13:30-17:30くらいだったでしょうか。いつものように、渡辺がしゃべるだけでなく、観察などをしながら、考える講義。どんな講義をしたのか、議論をしたのかについては、ぜひ、上記の記事をご覧頂ければと思います。4hr近い話をきれいにまとめていただき、ありがとうございました。また、図版作成を頂いた研究室スタッフ・増子さま、また、写真提供を頂いた今治市立乃万小学校・村上校長先生をはじめとする関係の皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。何より、こうした企画ははじめてのこと。戸惑いもありましたが、また、こうした機会を通じて、社会に貢献できればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. この中高校生が第一線の研究室を訪問「これから研究をしよう」は、渡辺の記事が第4回。第1回から第3回までの記事を拝見していましたら、第1回目の藤原先生の出身地が渡辺と同じ「今治市」。というか、少なくとも高校の5級先輩になる方。驚くというか、世間は狭いというか。。。5級先輩は、今治でのふるさと出前授業でもたくさんお世話になっている先生方も。。。不思議なご縁を活かして、よりよいコラボができればと。よろしくお願いします。 PS.のPS. 記事を読んだ財団の方から身近な植物に「自家不和合性」があるのだなと。家庭菜園などで、果樹が結実しないとき、不和合性を疑って頂くのがよいかと。。。

PS.のPS. 記事を読んだ財団の方から身近な植物に「自家不和合性」があるのだなと。家庭菜園などで、果樹が結実しないとき、不和合性を疑って頂くのがよいかと。。。

【お知らせ】テルモ生命科学芸術財団・生命科学DOKIDOKI研究室に「植物のたくみな生殖戦略「自家不和合性」」が掲載(9/5)

2018年9月 5日 (水)

【お知らせ】東北大学ポケットガイド・テクルペに、2015年8月掲載の仙台放送ニュースアプリ「遺伝学から見た食卓革命」が掲載(8/20、8/27追記)

2018年8月20日 (月)

先週末から少しずつ気温が秋らしくなったなと思っていたら、今日はまた、30oC近い気温に。湿度も上昇して。。。日本に近づいている台風19, 20号のおかげとか。。。予定よりは遅くなったり、仙台を外れるコースになっているので、少しほっとかな。。。世の中的には、明日で夏の甲子園も決勝戦。白河の関を超えるのか。。。第1回の決勝と同じく、東北 vs. 近畿という組合せが。。歴史が繰り返されるのか、新しい歴史になるのか。。。 そんな月曜日。週末にかけて、いくつかの案件が飛び込みで。迅速に片付けているつもりでも。。。高速化されず。。。そんな中で、2015年8月に、仙台放送ニュースアプリの「東北大コラム」に「遺伝学から見た食卓革命」と題したコラムを5回に分けて、掲載して、そのあと、どうなったのだろうと、気になっていたところ。。。ふとしたことで、スタッフの方が発見。ちゃんと、「東北大学ポケットガイド・テクルペ」というところに継承されていて、その当時は、アプリがなければ、読むことができなかったのが、今回は、web版になっているので。改めて、紹介できるわけです。ありがたいことです。

そんな月曜日。週末にかけて、いくつかの案件が飛び込みで。迅速に片付けているつもりでも。。。高速化されず。。。そんな中で、2015年8月に、仙台放送ニュースアプリの「東北大コラム」に「遺伝学から見た食卓革命」と題したコラムを5回に分けて、掲載して、そのあと、どうなったのだろうと、気になっていたところ。。。ふとしたことで、スタッフの方が発見。ちゃんと、「東北大学ポケットガイド・テクルペ」というところに継承されていて、その当時は、アプリがなければ、読むことができなかったのが、今回は、web版になっているので。改めて、紹介できるわけです。ありがたいことです。

で、中身は、

第1回「江戸時代の遺伝学」

第2回「ゲノム情報の光と影」

第3回「すごい『トウモロコシ』の作り方」

第4回「食卓に並ぶ農作物のクローン技術」

第5回「農作物の自殖と他殖」

それぞれのlink先を読んで頂ければ、原稿を書きすぎた部分を研究室のHPに記していた部分へのlinkも問題なく動いていますので。当時、読んで頂いた方。当時は、アプリをdownloadできずに、残念と思っていた方。是非、お時間のあるときに、ご一読を頂ければと。。。

わたなべしるす

PS. 8月もあと10日。今週、来週でできるだけの宿題を片付けないと。。。小中高校の頃であれば、宿題に追われていたような。。。

PS. テクルペのQRコードつきのカードを本部広報室前で見かけたため、ゲットしてきました。東北大、各キャンパスの魅力が伝わるページになっていますので、是非ご覧くださいね。

【お知らせ】生命科学セミナー「植物細胞壁ペクチン生合成と植物の陸上進出」を8月27日(月)に開催(8/19)

2018年8月19日 (日)

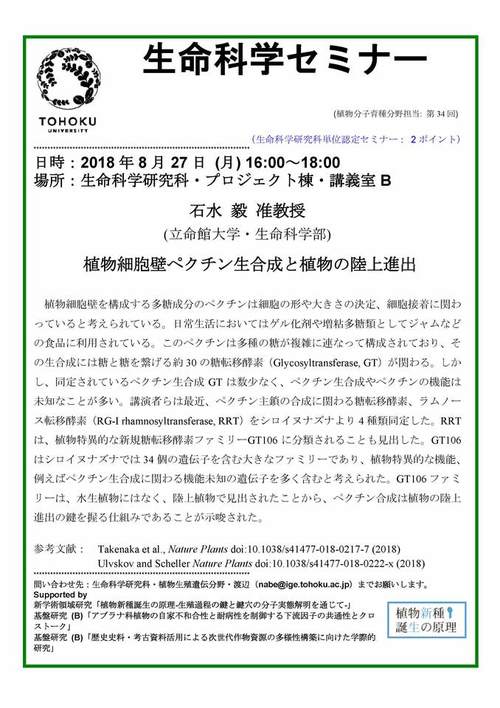

生命科学セミナー「植物細胞壁ペクチン生合成と植物の陸上進出」を8月27日(月)に開催します。今回は、立命館大学生命科学部・石水毅准教授にお願いしました。学位を取るまでは、大阪大・蛋白研の崎山先生のところで、バラ科自家不和合性の制御遺伝子、雌ずい側S因子であるS-RNaseの決勝構造解析などをされていました。PDの時代には、6月にお呼びしたPenn. StateのProfessor Kaoのところで、研究をされていたこともありました。その後は、植物の糖鎖・細胞壁の生合成について研究を展開されておられます。

石水准教授にセミナーをお願いするのは、2008年以来ですから、10年ぶり。10年間の集大成である、細胞壁ペクチン生合成遺伝子の解析をNature Plantsに先日発表されました。今回は、その遺伝子の同定・解析にいたる大変さなどの実際面もお話し頂けるのではと思っております。なお、今回は、翌日から開催される第37回日本糖質学会年会に参加されると言うことで、東北大にも来て頂き、セミナーをお願いした次第です。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=130kb) ちょうど、1週間ほど先になり、少し慌ただしい日程調整を頂くかも知れないですが、8月27日(月), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

ちょうど、1週間ほど先になり、少し慌ただしい日程調整を頂くかも知れないですが、8月27日(月), 16:00~18:00に、生命科学研究科プロジェクト棟・講義室B (片平キャンパス)で行います。たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべしるす

【新聞掲載】楽しい理科のはなし2018--不思議の箱を開けよう--、仙台市立長命ヶ丘小学校・特別講義が新聞掲載(7/29)

2018年8月 1日 (水)

今日の仙台はついに、最高気温を更新。37.3oC。日中にあったことについては、また、別のところで。どんな仕掛けを作ったら、こんな風な暑さになるのか。。。日本全体でバランスを取って。せめて、雨が降ってくれれば。週明けには、そんなことになりそうではあるのですが。。。

今年で4年目となる「楽しい理科のはなし」。初年度から仙台市立泉ヶ丘小学校、仙台市立長町小学校、仙台市立片平丁小学校と続き、今年度は、仙台市立長命ヶ丘小学校へ。講義は、4年間同じで「キャベツとブロッコリー」。当日の様子を伝えてくれる新聞記事が、7月29日(日)の河北新報に掲載。昨年度同様に、渡辺以外は物理系の先生方。heteroな立ち位置かも知れないですが、楽しんで頂いたのは、よかったことかなと。学校評議員も仰せつかっているので、また、伺うことができればと。 紙面をご覧になった方は、ご存じの通り、8/23(木)には、この連動企画が、東京エレクトロンホール宮城で、「植物の花の不思議」として、行いますので、あわせて、ご参加頂ければ、幸いです。

紙面をご覧になった方は、ご存じの通り、8/23(木)には、この連動企画が、東京エレクトロンホール宮城で、「植物の花の不思議」として、行いますので、あわせて、ご参加頂ければ、幸いです。

わたなべしるす

【お知らせ】オープンキャンパス(7/31-8/1)に伴う研究室公開について(7/17)

2018年7月17日 (火)

天気予報を見ると、今週いっぱいくらいは、30oCを超えるような気温の仙台。翌週には少し涼しくなってくれるのか、適当なタイミングで「夕立」があれば、気化熱で少しは涼しくなるような。学生として仙台にきた頃、日中の気温は暑くなっても、25oCくらいだったような。。。そう考えると、5oC近く気温上昇なのか。きちんとした気象dataを比較する必要はあるのですが。。。 今年で8年目になりますが、オープンキャンパスと連動した研究室公開。オープンキャンパスが通常開催されていない「片平キャンパス」が、渡辺の研究室のあるところです。最寄り駅は、仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」。徒歩10min程度。街中ですから、他のキャンパスへの移動の途中にちょっと立ち寄りというのもwelcomeです。で、今年のオープンキャンパスは、7/31(火)-8/1(水)。1日目の7/31(火)は、研究室におります。8/1(水)は、午前中は研究室訪問の依頼が。また、午後からは、仙台市教育センターで市内の教員に向けの「環境」の研修講師をお願いされております。ですので、きて頂ける方は、7/31(火)がよいかと。。。研究室までの道順が、諸事情で、渡辺のHPからきれいに表示されていないですが、あらかじめ、いつ頃研究室を訪問というのであれば、準備をしてお待ちしております。もちろん、事前申し込みなしでもwelcomeですので。

今年で8年目になりますが、オープンキャンパスと連動した研究室公開。オープンキャンパスが通常開催されていない「片平キャンパス」が、渡辺の研究室のあるところです。最寄り駅は、仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」。徒歩10min程度。街中ですから、他のキャンパスへの移動の途中にちょっと立ち寄りというのもwelcomeです。で、今年のオープンキャンパスは、7/31(火)-8/1(水)。1日目の7/31(火)は、研究室におります。8/1(水)は、午前中は研究室訪問の依頼が。また、午後からは、仙台市教育センターで市内の教員に向けの「環境」の研修講師をお願いされております。ですので、きて頂ける方は、7/31(火)がよいかと。。。研究室までの道順が、諸事情で、渡辺のHPからきれいに表示されていないですが、あらかじめ、いつ頃研究室を訪問というのであれば、準備をしてお待ちしております。もちろん、事前申し込みなしでもwelcomeですので。

わたなべしるす