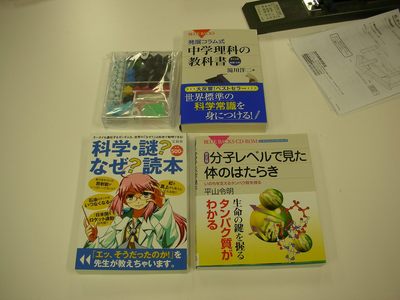

そんな折、本プログラムに採択されている「愛媛大学」の先生方と交流できる機会がありました。愛媛大学では、理学部と無細胞生物科学研究センターが共同して、生物・生命科学を対象として、中学3年生、高校1年生を募集していました。東北大学の取り組みと大きく異なるのは、まず、合同研修会のようなキャンプを行い、そこから、生徒を選抜するという点で、生徒さんたちには、取り組むべき課題に対応した、教科書が配布されていていました。また、講師の先生方には、退官された教員の方がにもお願いをしているようでした。東北大のように、理数科全体というのではなく、生物・生命科学に限定していることから、講義も数名の教員で行っているところが、大きな違いでした。

どのような形式で行うのが、教育的効果があるのか、長い目で見ないとわかりませんが、このような交流ができたことは何よりでした。また、愛媛大学の実行推進委員の先生方とお話しでき、経験というか、実体験というか、そういうことが、最近の生徒、学生さんにはやはり不足しているということは、共通した意見でした。何がこのようなことを不足させたのか、時代の変化という言葉で片付ければ、簡単かもしれないですが、やはり、今後検証すべき問題で、それを解決しない限り、これからも、問題は大きくなるだけではないかということで、議論を終えました。

今後もこうした交流を継続的できればと、実感した充実した会議でした。

わたなべしるす

PS. 関連した記事が、渡辺のHPにもございます。あわせてごらんいただければと思います。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/cgi-bin/prg/watanabe/labdiary/index.cgi