学生時代、植物病理学の講義の中で、ウィルスは接触であったり、害虫などを通じて伝染することがほとんどで、種子伝播することは極めて稀であると。一度、ウィルスに感染すると、その種子由来の植物はウィルスに感染したままになる訳なので。生殖のステージで何らかの障壁というか、防御するシステムがあるのだろうと。

そんなことを考えたままだったのですが、コロナ禍がスタートする前に、岩手大・農にいた当時、色々なことを議論したり、21-COEプログラムをご一緒した磯貝教授からRBDV(Raspberry bushy dwarf virus)というウィルスは感染した花粉を受粉すると、種子を介して感染すると。。。そんな時、学生の時の講義を思い出して、生殖のところで何が起きているのかをうまく観察できればよいのではと。。。ところが、コロナ禍になり、思うように交流もできず、落ちつて来た昨年から改めて再スタートした共同研究の成果が今回、Archives of Virologyの5月号に論文として掲載(Isogai et al. (2023) Seed transmission of raspberry bushy dwarf virus is inhibited in Nicotiana benthamiana plants by blocking embryo invasion of the virus through the infected embryo sac and endosperm. Arch. Virol. 168: 138.)されました。

普段、花粉と雌ずいの相互作用ですが、植物とウィルスの相互作用からも学ぶことは多いのだと。これからも継続的なコラボになりますように。

わたなべしるす

【研究成果】RBDウィルスが種子伝播をしたり、そうでなかったりするからくり「Arch. Virol.」(4/13)

2023年4月13日 (木)

【研究成果】先達の大量調査dataをGWAS解析に活かす「Plant Physiol.」(4/13)

2023年4月13日 (木)

植物は芽生えが起きた場所で生育する。当たり前といえば当たり前。ただ、逆に考えると、その芽生えが起きた場所の環境に適応しているということ。同一作目の同一品種を栽培しても、寒冷地と西南暖地では生育、開花、結実、果実の食味などが異なる。試験場などでは長年に亘り、こうした植物側の生育data、気温などの環境変動のdataを取っている。そのdataとゲノムdataを突合できたら。。。そんな話を聞いたとき、確かに先達の苦労が忍ばれるというのではなく、宝物になるのがすぐに理解できた。

そんな解析をやってみようと誘って頂き、福島大学食農学類附属発酵醸造研究所の菅波博士、東北大・農、名古屋大・生物機能、福井県大・生物資源、明治大・農の方々との共同研究により、Plant Physiol.の3月号に論文が掲載(Suganami et al. (2023) Effective use of legacy data for GWAS to improve the credibility of QTL detection in rice. Plant Physiol. 191: 1561-1573.)されました。pdfはfree downloadですので、是非、ご覧下さい。2022年は著書を発表することができましたが、原著論文はなく、2021年の9月以来です。引き続き、よい形でのコラボができればと。

わたなべしるす

PS. 福島大でプレス発表された資料のpdfがあります。あわせて参考にして下さい。

【お知らせ】日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナー「じゃがいもの芽の色について」への回答(4/10)

2023年4月10日 (月)

今週も仙台の気温は高め。ガラス室で咲いているアブラナの花は種によっては満開。ちょっと困ったなと思うこの頃。一方で、週末には寒気が入り、東北、北陸地方では雪、みぞれ、霰など。農作物への被害が出なければよいのですが。。。

そうした中、昨年は2回の回答する機会を頂いた「日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A」。今年最初は、「じゃがいもの芽の色について」。ジャガイモの育種が進み、地下茎であるイモの横断面は黄色、紫色など多様に。そんなことを知ってはいても、実際に作付けすることがないので。こんな時に助けてもらったのが、大学時代の同期で普段から現場を見ている方。とても貴重な議論の時間でした。寒暖の差が激しい今年の特徴なのだろうと。

わたなべしるす

【お知らせ】2023年入試説明会・研究室公開; 4/22(土), オンライン面談; 5/7(日)への参加登録可能に(3/22)

2023年3月22日 (水)

3月になってから4-5月のような気温と日射、その逆の冬に逆戻りのような冬と初夏のような天候の繰り返し。とはいえ、暖かい日にちの方が多いこともあり、今月中にソメイヨシノが開花するのではという予報。そんな暖かさが運んでくれたのか、日本がWBCを14年ぶりに制覇。

1月半ばにこのHPからお知らせしましたとおり、2023年入試説明会・研究室公開、オンライン面談を4月、5月に実施することをお知らしました。ようやく、広報のHPができあがり、参加登録が可能になりました。申し込みのHPは、

https://www.lifesci.tohoku.ac.jp/admission/2023/

です。詳細は上記のURLからアクセスして頂ければと思いますが、対面でのイベントを2019年以来で行うことから、これまでとは異なるポスターを研究科で作成しました。 渡辺の研究室で是非という方、興味を持った方、これまでzoomなどで参加しておもしろかったのでという方、学部の1, 2, 3年生の方々も、もちろん。お待ちしております。2019年に実施の時までは、研究室の説明に加えて、院生・スタッフさんと議論を行い、さらには、復活の「ケーキ会」も行いたいと思います。もちろん、大学のBCPレベルにあわせて。多くの方々に興味を持って頂き、参加いただくことを楽しみにしております。

渡辺の研究室で是非という方、興味を持った方、これまでzoomなどで参加しておもしろかったのでという方、学部の1, 2, 3年生の方々も、もちろん。お待ちしております。2019年に実施の時までは、研究室の説明に加えて、院生・スタッフさんと議論を行い、さらには、復活の「ケーキ会」も行いたいと思います。もちろん、大学のBCPレベルにあわせて。多くの方々に興味を持って頂き、参加いただくことを楽しみにしております。

わたなべしるす

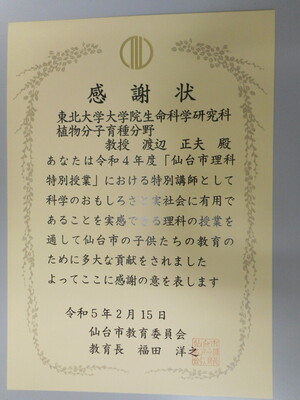

【感謝状】仙台市教育委員会より、令和4年度「仙台市理科特別授業」への感謝状(2/15)

2023年2月16日 (木)

10oCを超えるような先週末。一方で昼になっても雪が降りながら氷点下の2月15日。冷たい風も相まって体感温度は意外と寒い。この時期は植物の管理が難しく、頭を抱えます。明日の朝も結構寒そうなので対策を講じないと。

そんな水曜日の午前中、仙台教育委員会から令和4年度「仙台市理科特別授業」への感謝状贈呈式へ。特別授業は今年度で8年連続。同じ専攻の田中先生とご一緒できたのは望外の喜びでした。。今年度はコロナ禍があったからか、仙台市立桜丘小学校に2回の出前講義でしたが、受講した皆さんからはよかったといっていただき、来年度もコラボ頂けると言うことで、コロナ禍が終息することを祈るばかりです。

わたなべしるす

PS. 2/17(金), 17:00、研究科のHPに記事が掲載されました。あわせてご覧下さい。