1月20日、今日は大寒。例年よりも気温が低めに推移している2021年度。朝の最低気温がもう少し高いと植物にストレスでないような気がするのですが。。。お天道様にお任せで植物を栽培し、開花させているので、そこはこちらが何かを工夫するしかないのかもしれないのですが。 さて、2007-2008年にかけて、日本植物生理学会が企画し、植物の生き様を5つの角度から初学者向けに出版されたのが「植物まるかじり叢書」。この企画の元、渡辺を取材頂き、第3巻「花はなぜ咲くの?」の6章で自家不和合性についての記事にして頂いたのが、サイエンスライターの西村尚子さん。渡辺のHPに簡単な記事が残っていました。2008年3月30日付けで。好評の本でしたが、絶版になっており、手元に届けるのが難し状態でした。

さて、2007-2008年にかけて、日本植物生理学会が企画し、植物の生き様を5つの角度から初学者向けに出版されたのが「植物まるかじり叢書」。この企画の元、渡辺を取材頂き、第3巻「花はなぜ咲くの?」の6章で自家不和合性についての記事にして頂いたのが、サイエンスライターの西村尚子さん。渡辺のHPに簡単な記事が残っていました。2008年3月30日付けで。好評の本でしたが、絶版になっており、手元に届けるのが難し状態でした。

絶版になっていた第1-3, 5巻が、昨年末に電子版、オンデマンド(POD)方式で出版となりました。2008年から15年近くたっているので、その間の研究の進歩については学会のHPに「電子版・POD版特設ページ」が設けられています。電子版・POD版とwebの最新情報を組み合わせることでより分かりやすく「植物の受粉反応、自家不和合性」のことを理解頂けるかと思います。もちろん、「光合成」、「環境応答」、「進化」、「遺伝子組換え植物」を扱っている第3巻以外もご一読を。。。

わたなべしるす

【お知らせ】「植物まるかじり叢書」の復刊について(1/20)

2022年1月20日 (木)

【お知らせ】2022年度生命科学研究科入試説明会日程が確定(1/18, 24追記)

2022年1月18日 (火)

本学のBCPレベルが1/18(火)付けで1から2に引き上げ。国内の新規感染者が30,000人を超え、最多を更新。オミクロン変異を踏まえた防止対策を考えないと。 こうしたコロナ禍を踏まえて、2022年度生命科学研究科入試説明会をオンラインで行う日程が決定しました。昨年度同様に、オンラインで

こうしたコロナ禍を踏まえて、2022年度生命科学研究科入試説明会をオンラインで行う日程が決定しました。昨年度同様に、オンラインで

I期は、5月7日(土) 10:00-17:00 (コアタイム 13:00-15:00)、翌週の5月14日(土) 10:00-17:00 (コアタイム 10:00-12:00)

II期 9月23日 (金・祝日) 10:00-15:00 (コアタイム無)

で、実施を計画しています。詳細が決まったら、説明会への登録などまた、追ってこのHPから情報発信します。まずは、5月7日(土), 14日(土)の2日間でオンラインで詳細な研究室情報をお話しできればと思います。研究室のことについては、渡辺も説明しますが、大学院生などにも参加してもらう予定です。同年代の方と話をすると、イメージも違いますので。

では、植物の生殖システム、自家不和合性、受粉という世界に興味がある方、申し込み下さい。来年度受験という現・3年生はもちろんですが、まだ、1年、2年という方ももちろんwelcomeですので。お待ちしております。

わたなべしるす

PS. 1/24(月) 11:00、研究科のHPにも情報が出ました。あわせてご覧下さい。

【研究成果】ハクサイの品種改良における重要形質に関する著書の執筆(1/5)

2022年1月 5日 (水)

ハクサイは基本、晩秋から冬にかけて収穫するのが基本ですが、現在では多様な品種が育成され、周年での栽培が可能になっています。そうした品種改良を支える基礎的形質として、耐病性、雑種強勢、マーカー選抜、自家不和合性、春化などがあります。こうした形質について現状を取りまとめました。

著書はSpringerから出版された「Advances in Plant Breeding Strategies: Vegetable Crops (Volume 10: Leaves, Flowerheads, Green Pods, Mushrooms and Truffles); Eds. by Al-Khayri, J. M., Mohan Jain, S., Johnson, D. V.」のChapter 2の「Chinese Cabbage (Brassica rapa L. var. pekinensis) Breeding: Application of Molecular Technology」を韓国・順天大、神戸大との共同執筆で、Okamoto et al. として発表しました。Online上では2021年8月に発表されていたのですが、諸事に追われて公表好評の機会を逸して4ヶ月ちょっと遅れた形での報告となりました。著書なので、容易に入手できないということもありますが、ご覧頂ければ幸いです。

わたなべしるす

【お知らせ】生命科学研究科年報2020をwebで公開(12/23)

2021年12月23日 (木)

今年も1週間あまり。この週末にかけて寒気が入り、降雪・積雪になるとか。。。地面が冷え切っている状態ではないので、なんとか太陽光が当たれば、とけるのも速いのではと思いつつ。

そんな年末。2020年度の「生命科学研究科年報」がデジタル版として発刊。研究室としてのactivityであり、それをその先にどのように繋げるのか。そんなことも考える年末での発刊はよかったのではと。時間が許される方、ご一読頂き、今後へのコメントなど頂ければと思います。

わたなべしるす

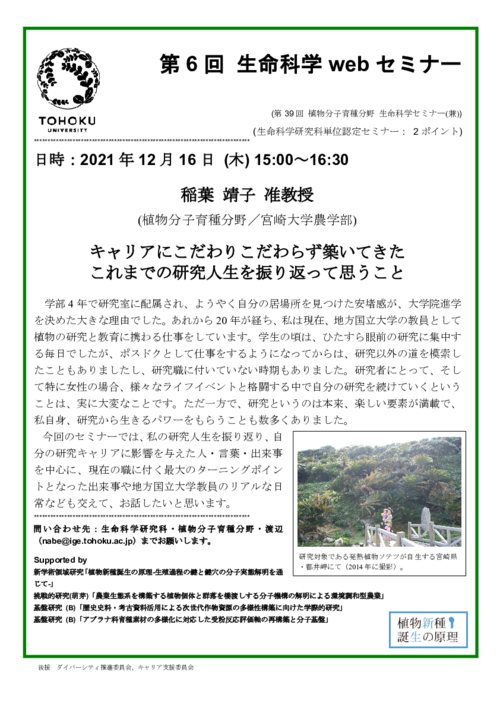

【お知らせ】生命科学webセミナー「キャリアにこだわりこだわらず築いてきたこれまでの研究人生を振り返って思うこと」を12月16日(木)に開催(12/8)

2021年12月 8日 (水)

生命web科学セミナー「キャリアにこだわりこだわらず築いてきたこれまでの研究人生を振り返って思うこと」を12月16日に開催します。2週間前に研究室のクロスアポイントメント教員である宮崎大学農学部・稲葉准教授に「発熱植物」ついてのセミナーを頂きました。今回はこれまで学生時代から多様なキャリアを積んでこられた稲葉先生に「キャリア形成」過程で様々なことについてセミナーをお願いしました。コロナ禍ということで、前回同様に研究科内限定のwebセミナーになること、お許し下さい。

↓クリックでポスターのPDF版がダウンロードできます(size=464kb) 12月16日(木), 15:00~16:30に、zoomでお目にかかります。

12月16日(木), 15:00~16:30に、zoomでお目にかかります。

わたなべしるす