明日から少しずつまた、暖かさも戻るようで、天気予報には雪マークでなくて、傘マークに。春が近いのではないかと。さて、毎年開催されている、大学院入試の説明会とオープンラボ。東京開催があって、その翌週というのが、去年のパターンでした。仙台開催、東京開催の細かなことは別として、日程だけは、早めの方がよいのではと。。。いうことで、まずは、お知らせを。

1. 仙台開催

1. 仙台開催

<入試説明会>

【日時】平成28年5月21日(土) 10:00~(予定)

【場所】片平キャンパス 生命科学プロジェクト総合研究棟1F 講義室

入試説明会の前半は、この大学院とは、奨学金、大学院での講義という学務的なこと。また、先輩方がどの様な普段の生活をしているかの説明が。。。後半は、各分野のポスターのところで説明会となります。もちろん、渡辺のところでも、研究内容であったり、どんなことを目指しているのか、また、他の研究室とはこんなところが違うということなどを。。。ぜひ、いらしてください。

それに引き続き、研究室に移動して頂き、

<オープンラボ>

【日時】平成28年5月21日(土) 14:00~19:00(予定)

【場所】片平キャンパス 生命科学研究科本館 3F 303号室

研究室の様子、実験設備、大学院生などとの語らいを。と考えています。今年も、去年と同じように研究室見学の方々に、渡辺研のイベントである「ケーキ会」を楽しみながら、語らいの時間ができればと思います。渡辺は、アルコールがだめなので、labではケーキ会がほぼ月一で開催されているというのが、一般的なので。それを体験イベントとして。と思っておりますので。お待ちしております。どこのケーキなのか。それもお楽しみに。。。

2. 東京開催

<入試説明会>

【日時】平成28年5月14日(土) 13:30~(予定)

【場所】フクラシア東京ステーション会議室(http://www.fukuracia-tokyo.jp/)

研究科の概略と入試の説明。そのあと、希望する教員との面談。渡辺は、広報委員長を仰せつかっているので、全体の統括と概略の説明などで、会場に伺いますので、東京での面談も可能ですので。東京会場には、「仙台の銘菓」をと思っています。仙台の銘菓???、お楽しみに。

今年からは、仙台開催が土曜日のみに。これまでほとんど日曜日に、見学に来る方がいないからと言うことで。もし、東京開催、仙台開催のどちらの日程にも都合が合わない方。是非、mailでご一報下さい。これまでも、そうした方に合わせて、別日程で研究室見学を設定していましたので、今年も同様に行いたいと思いますので。

最後に少しだけ、研究室を変えてみよう、変えてみるとはと言うことについて。渡辺の研究室は、学部生が配属にならない大学院生だけの研究室です。東北大の中でも、きわめて珍しい環境にあります。元々が、附属農学研究所(そのあとは、全国共同利用施設・遺伝生態研究センター)ということに、起因するのですが。。。それでも、渡辺が農学部で学生、助手をしていた頃、日向研究室からも、この片平キャンパスの農研、遺生研にという学生さんがいて、今でもあちこちで活躍されています。では、渡辺は、なぜ、研究室を変更しなかったのか。1つには、師匠の日向先生、自家不和合性という興味深いテーマに、学部時代に出会ったこと。もう1つは、学部時代から、外の環境と共同研究をしていたこと。これまでもHPにたくさん書いてきましたが、渡辺は学部の4年生の時、抗体作成を共同研究でということで、理学部生物の動物発生学の竹内教授の所に実験に。また、抗体作成に不可欠な精製された抗原を調整頂くために、東京大農学部の生物有機化学の磯貝助教授の所へ。というように、学部生の時から、外とのコラボの楽しさというか、今の環境にいても外と十分コラボできることを実感したこともあります。学部生の時に、外の世界を知ること、逆に言えば、所属している研究室しか知らないのは、そのあとの社会人としての幅広い活動には、よくないことなのではと思います。その意味でも、今回のチャンスを活かして、研究室見学、スタッフ・院生との討論などをして、今の生活と何が違うのか、選択を広げる機会にしてもらえればと思います。

最後に少しだけ、研究室を変えてみよう、変えてみるとはと言うことについて。渡辺の研究室は、学部生が配属にならない大学院生だけの研究室です。東北大の中でも、きわめて珍しい環境にあります。元々が、附属農学研究所(そのあとは、全国共同利用施設・遺伝生態研究センター)ということに、起因するのですが。。。それでも、渡辺が農学部で学生、助手をしていた頃、日向研究室からも、この片平キャンパスの農研、遺生研にという学生さんがいて、今でもあちこちで活躍されています。では、渡辺は、なぜ、研究室を変更しなかったのか。1つには、師匠の日向先生、自家不和合性という興味深いテーマに、学部時代に出会ったこと。もう1つは、学部時代から、外の環境と共同研究をしていたこと。これまでもHPにたくさん書いてきましたが、渡辺は学部の4年生の時、抗体作成を共同研究でということで、理学部生物の動物発生学の竹内教授の所に実験に。また、抗体作成に不可欠な精製された抗原を調整頂くために、東京大農学部の生物有機化学の磯貝助教授の所へ。というように、学部生の時から、外とのコラボの楽しさというか、今の環境にいても外と十分コラボできることを実感したこともあります。学部生の時に、外の世界を知ること、逆に言えば、所属している研究室しか知らないのは、そのあとの社会人としての幅広い活動には、よくないことなのではと思います。その意味でも、今回のチャンスを活かして、研究室見学、スタッフ・院生との討論などをして、今の生活と何が違うのか、選択を広げる機会にしてもらえればと思います。

毎年、書いていることですが、研究面で世界トップ水準というか、世界トップをgetするという野望を持ち続けることが、成長を続けることの基本だと思っています。そんな世界トップクラスという野望を渡辺の研究室で達成してみませんか。それと研究する場所。これにもアドバンテージが。。。東北大の多くの学部が、青葉山にあり、また、農学部は同じく青葉山に移転するという方向にある中で、「片平」という仙台駅から歩いて15minという町中にあるのは、明らかに有利ですし、思う存分研究をすることができます。今回の雪でも、片平の雪はあっという間でしたが、青葉山には。。。。。ということで、より多くの皆様をお目にかかれるのを楽しみにしています。もちろん、受験の学年である学部4年生だけでなく、学部の1~3年生、あるいは、高校生でも、見学をwelcomeですから。。。。

わたなべしるす

PS. 記事を書き上げた木曜日は北東北に出張。盛岡。渡辺が助教授を過ごした岩手大のあるところ。渡辺の後任の後任をされている先生とお目にかかることもできました。こんなところで研究をしていたのだと、懐かしかったです。ありがとうございました。

さて、今日はお知らせです。学部1年生向けの講義である「大学生のレポート作成入門」でお世話になっている、附属図書館参考調査係の吉植さまからのお知らせです。

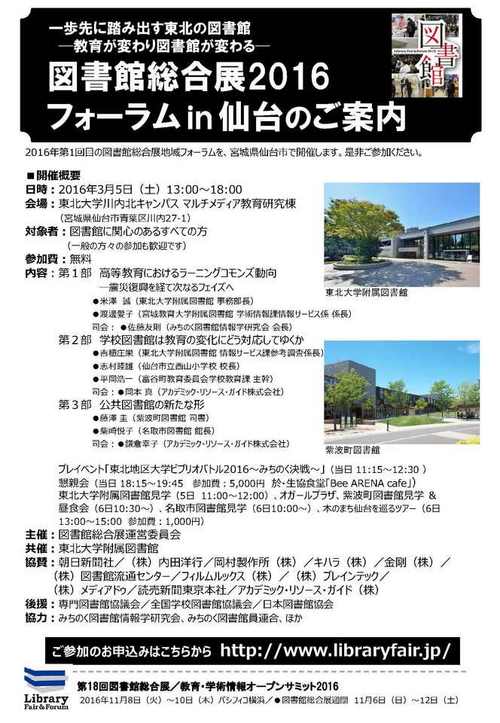

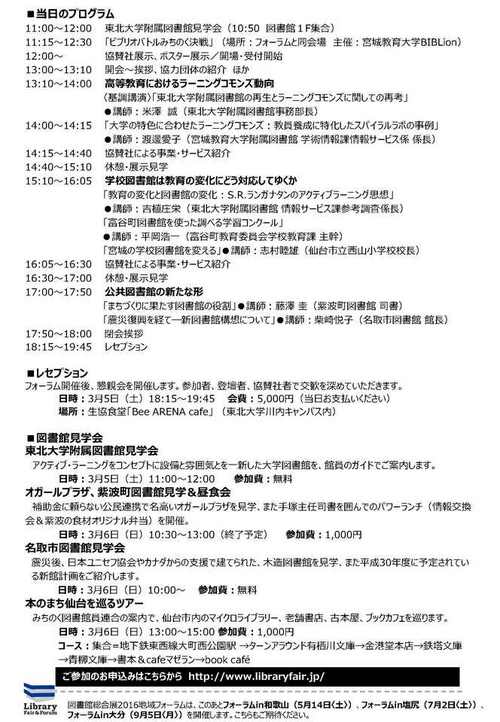

さて、今日はお知らせです。学部1年生向けの講義である「大学生のレポート作成入門」でお世話になっている、附属図書館参考調査係の吉植さまからのお知らせです。 イベント:図書館総合展2016 フォーラム in 仙台--一歩先に踏み出す東北の図書館 教育が変わり図書館が変わる--

イベント:図書館総合展2016 フォーラム in 仙台--一歩先に踏み出す東北の図書館 教育が変わり図書館が変わる-- 本フォーラムの狙いは、いろいろあると思いますが、これまでの小中高大が個別にということではなくて、縦串を入れて、連携を持ってということがあると思います。何より、大学の図書館にある図書の量は、小中高にあるものよりも多く、専門性が高いものが多いです。また、昨今は、文理融合など、高い専門性も大事かも知れないですが、横のつながり、つまり、横串をさして、物事を考えると言うことが大事です。

本フォーラムの狙いは、いろいろあると思いますが、これまでの小中高大が個別にということではなくて、縦串を入れて、連携を持ってということがあると思います。何より、大学の図書館にある図書の量は、小中高にあるものよりも多く、専門性が高いものが多いです。また、昨今は、文理融合など、高い専門性も大事かも知れないですが、横のつながり、つまり、横串をさして、物事を考えると言うことが大事です。 本企画にはそんなことが意図されているのではないかと思っています。渡辺は当日、すでに先客があり、福島県内の高校で出前講義を午前、午後と行うことになっており、参加できませんが、このHPを見て、興味を持たれた方、是非、ご参加頂ければと思います。

本企画にはそんなことが意図されているのではないかと思っています。渡辺は当日、すでに先客があり、福島県内の高校で出前講義を午前、午後と行うことになっており、参加できませんが、このHPを見て、興味を持たれた方、是非、ご参加頂ければと思います。