6月最初の土曜日。近畿・東海まで梅雨入りしたとか。梅雨前線の北側に仙台が位置する関係で、この土曜日は好天に恵まれたようで。。。その前日には、附属図書館で学部一年生向けの講義、「大学生のレポート作成入門--図書館を活用したスタディスキル--(自然科学分野を例とした研究における情報収集及び、論文の真実と評価)」の打合せ。渡辺の担当が、6/14(火), 21(火)となっている関係で。去年までは、川内キャンパスの講義室で講義でしたが、今年は図書館での実習も行うと言うこと、また、レポート評価のこともあって。。。去年より、講義もpower upしてできるのではと。。受講されている方、お楽しみにお待ち頂ければ、幸いです。 その附属図書館の1階展示コーナーに、2016年度日EUフレンドシップウィーク展示「EUと宇宙」を発見。「日・EUフレンドシップウィーク」とは、2001年に始まったイベントとか。。。今年は宇宙がテーマとか。コペルニクスの本、アリアンロケットの歴史であったり、ヨーロッパ共同原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器のことまで。そういえば「ブラックホール」ができるとか、そうでないとか。。。宇宙戦艦ヤマト世代には、すごい装置ができたものだと。。。

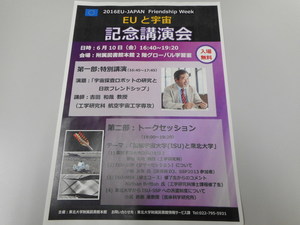

その附属図書館の1階展示コーナーに、2016年度日EUフレンドシップウィーク展示「EUと宇宙」を発見。「日・EUフレンドシップウィーク」とは、2001年に始まったイベントとか。。。今年は宇宙がテーマとか。コペルニクスの本、アリアンロケットの歴史であったり、ヨーロッパ共同原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器のことまで。そういえば「ブラックホール」ができるとか、そうでないとか。。。宇宙戦艦ヤマト世代には、すごい装置ができたものだと。。。 この展示企画の一環として、特別講演とトークセッションが6月10日(金) 16:40~19:20に開催されると。。詳細は附属図書館のHPを見て頂きたいのですが、簡略すると、以下のように。

この展示企画の一環として、特別講演とトークセッションが6月10日(金) 16:40~19:20に開催されると。。詳細は附属図書館のHPを見て頂きたいのですが、簡略すると、以下のように。 日時:6月10日(金) 16:40~19:20

日時:6月10日(金) 16:40~19:20

会場:附属図書館本館2階グローバル学習室

(なお、申込不要・入場無料)

第1部:特別講演(16:40~17:45)

講師:大学院工学研究科 吉田 和哉 教授

演題:「宇宙探査ロボットの研究と日欧フレンドシップ」

第2部:トークセッション(18:00~19:20)

テーマ:「国際宇宙大学(ISU)と東北大学」 渡辺も高校時代にロケットの打ち上げ、核融合にも興味があり、。。。そんなデコの企画にはとても興味があるのですが、。。あいにく出張中のはず。。。この記事をご覧になった方、是非、興味がある友達などにもご紹介頂ければ、幸いである。

渡辺も高校時代にロケットの打ち上げ、核融合にも興味があり、。。。そんなデコの企画にはとても興味があるのですが、。。あいにく出張中のはず。。。この記事をご覧になった方、是非、興味がある友達などにもご紹介頂ければ、幸いである。

わたなべしるす

PS. 渡辺が学部1年生向けに講義をする部屋の入り口の所におもしろい企画が。新しく東北大に来た方は、どこから来たのか。。。愛媛県にも3つほど、シールが。。。もちろん、世界各国から。。。さすが、こんな所というすごい場所も発見。恐れ入りました。。。感動でした。

【お知らせ】2016日EUフレンドシップウィーク展示「EUと宇宙」記念講演会(6/10開催; 6/4)

2016年6月 4日 (土)

【お知らせ】日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナー「ムラサキハナナ」への回答(5/26)

2016年5月26日 (木)

G7サミットは今日、5/26(木)から開幕とか。出張で首都圏の電車を使うと、ゴミ箱などがホーム等で使えないのを拝見。。。いろいろなことが大変な状況にあるのは事実で。。。

さて、諸般の事情で前置きは短めに。2週間ほど前にも、日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーから「老花受粉 方法」という質問に回答したわけですが、今回も同じく担当されている出村先生にお願いされて「ムラサキハナナ」について。アブラナ科植物ということで、コメントを書いたわけですが、アブラナ科で紫色の花が咲くのは珍しいわけで。。。ダイコンは部分的な薄紫で。岩手大にいた頃、植物園で見かけていた「ゴウダソウ」は、ずいぶんきれいな紫色でした。

さて、諸般の事情で前置きは短めに。2週間ほど前にも、日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーから「老花受粉 方法」という質問に回答したわけですが、今回も同じく担当されている出村先生にお願いされて「ムラサキハナナ」について。アブラナ科植物ということで、コメントを書いたわけですが、アブラナ科で紫色の花が咲くのは珍しいわけで。。。ダイコンは部分的な薄紫で。岩手大にいた頃、植物園で見かけていた「ゴウダソウ」は、ずいぶんきれいな紫色でした。

質問は「ムラサキハナナ」の形態について。。。実物がないので、雑種ができるというBrassica属植物を例に。実際の花の写真を研究室スタッフの増子さんにお手伝い頂き、種は違いますが、イメージができるのでは。。。参考になったでしょうか。アブラナ科のシーズンではないかも知れないですが、是非、来年のシーズンには、解剖してみて下さい。渡辺の回答は、ここをclickすると、学会のHPにlinkしてありますので、お時間のある方、ご覧ください。万が一、間違いなどありましたら、渡辺までお願いします。また、こうした機会があれば、お手伝いできればと思っておりますので。

わたなべしるす

【お知らせ】平成28年度・飛翔型「科学者の卵養成講座」第1回特別講義「ダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」5/28(土)開催(5/25)

2016年5月25日 (水)

今週の初めは、30oCを超えるような気温で。。。出張をしており、部屋で会議中だったこともあって。。。さほど実感がないのですが。。週末にかけては曇り、雨模様とか。月末というか、6月。梅雨の走りになっては、ちょっと。。。とおもいつつ。暑いよりは、涼しいくらいの気温が、花のシーズンを少しでも長くするためには。。。と思うのでした。 さて、科学者の卵養成講座として始めた高校1, 2年生向けのイベント。というか、企画、運営などを行っており、最近は忙しいこともあって、実務面をいろいろとお願いしており、申し訳ないのですが、。。なんとか、ことしで8年目を迎えました。もちろん、一昨年からの飛翔型になるまでには、最初からあわせて、4回のタイトルを変更して。。。ただ、変更してないのは、「科学者の卵養成講座」という名称というか、愛称というか。。。受講生の間では、第○期のたまごに参加していました。とか、第◎期のたまごに参加していて、いまは、ひよこです。ひよことは、この講座では、大学生になると、名乗ることができるような名称。教授を退官したあと、名誉教授になるようなものでしょうか。。。というよりは、ひよこより、もっと先に成長してほしいということをイメージしつつ。。というか、第1期の方々は、すでにフロントランナーとして、大学院の修士2年生、あるいは、社会人2年生。あちこちで、がんばっておられるというのを耳にします。というか、近いうちに何かでコラボできるのではと、楽しみにしております。

さて、科学者の卵養成講座として始めた高校1, 2年生向けのイベント。というか、企画、運営などを行っており、最近は忙しいこともあって、実務面をいろいろとお願いしており、申し訳ないのですが、。。なんとか、ことしで8年目を迎えました。もちろん、一昨年からの飛翔型になるまでには、最初からあわせて、4回のタイトルを変更して。。。ただ、変更してないのは、「科学者の卵養成講座」という名称というか、愛称というか。。。受講生の間では、第○期のたまごに参加していました。とか、第◎期のたまごに参加していて、いまは、ひよこです。ひよことは、この講座では、大学生になると、名乗ることができるような名称。教授を退官したあと、名誉教授になるようなものでしょうか。。。というよりは、ひよこより、もっと先に成長してほしいということをイメージしつつ。。というか、第1期の方々は、すでにフロントランナーとして、大学院の修士2年生、あるいは、社会人2年生。あちこちで、がんばっておられるというのを耳にします。というか、近いうちに何かでコラボできるのではと、楽しみにしております。

前置きが長くなりましたが、今年の飛翔型「科学者の卵養成講座」の第1回の企画は前半が開講式、昨年度の海外研修報告会、後半は渡辺が「ダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」と言う題目で講義を行います。受講生だった方は、このHPをご覧の方もいるかと思いますが、高校生の方で、このHPをご覧の方がいるかは。。。もちろん、講義の最後にはお話しをするのですが。。。この講座の目的は、失われつつある、観察眼、注意力、国語力(作文力)を養成しようとするものです。また、新しい受講生に講義をして、鋭い質問が飛んでくることを楽しみにしております。

わたなべしるす

PS. たぶん、ここ数年だと思いますが、小学校時代に講義をして、現在高校生だという方も。先日の仙台市内での講義でもそんなことがありました。同じようなことがあれば、こちらからも聞くようにしますが。。。積極的に質問の時にでも、そんな風に話をして下さい。こちらもうれしいことですから。よろしくお願いします。

【お知らせ】日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナー「老花受粉 方法」への回答(5/11)

2016年5月11日 (水)

先週は北陸遠征。比較的天候にも恵まれたのですが、昨日あたりから雨模様。霧雨のような雨で。。植物にとっては恵みの雨ですが、あわせて、雑草にも。。これの始末が。。。気温もずいぶん低かった分、花持ちがよくなるのではと。そんなアブラナ。渡辺が30年ほど研究に使っている材料。こんなに長くお世話になるとは。。。すごい「メロン」を開発して、と思っていた学部時代から考えると。。。メロンはどこへやら。。。 前置きが長くなりましたが、そうした出前講義も1つの社会貢献。別の形として、日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーに「老花受粉 方法」の質問があり、担当されていた出村先生からお願いされて、以前にお願いされた「ダイコン、アブラナの系統関係などについて」、「アブラナの雄しべの長さ」というのは、少し苦労しましたが、それでもまあ、なんとか。今回のアブラナ科植物の老花受粉の方法とその理論というか。アブラナ科植物の自家不和合性が背景にあることから、少し詳しく。。。渡辺の回答は、ここをclickすると、学会のHPにlinkしてありますので、お時間のある方、ご覧ください。万が一、間違いなどありましたら、渡辺までお願いします。

前置きが長くなりましたが、そうした出前講義も1つの社会貢献。別の形として、日本植物生理学会・みんなのひろば・植物Q&A・質問コーナーに「老花受粉 方法」の質問があり、担当されていた出村先生からお願いされて、以前にお願いされた「ダイコン、アブラナの系統関係などについて」、「アブラナの雄しべの長さ」というのは、少し苦労しましたが、それでもまあ、なんとか。今回のアブラナ科植物の老花受粉の方法とその理論というか。アブラナ科植物の自家不和合性が背景にあることから、少し詳しく。。。渡辺の回答は、ここをclickすると、学会のHPにlinkしてありますので、お時間のある方、ご覧ください。万が一、間違いなどありましたら、渡辺までお願いします。

蕾受粉を実験に使うことはあっても、老花受粉というのを実際に使うことはなく。。。そんなこともあって、日向研究室の先輩である神戸大・名誉教授・中西先生に、議論の時間を頂き、きれいにまとめることができました。ありがとうございました。老化の過程で何が起きているのか、実際に調べるというか、そんなことを考える時期なのかも知れないと。。。また、こうした機会があれば、お手伝いできればと思っておりますので。

わたなべしるす

PS. 今週末の土曜日は平成28年度生命科学研究科大学院入試説明会・東京会場での開催。来週末の土曜日は仙台会場。

東京会場は

【日時】平成28年5月14日(土) 13:30~(予定)

【場所】フクラシア東京ステーション会議室(http://www.fukuracia-tokyo.jp/)

東京会場には、お菓子でも食べながらと思います。まだ、申し込めますし、申込がなくても、参加できますので。お待ちしております。

仙台会場は、

【日時】平成28年5月21日(土) 10:00~19:00(予定)

【場所】片平キャンパス 生命科学プロジェクト総合研究棟1F 講義室、生命科学研究科本館 3F 303号室

仙台会場は、ポスターのところで軽食、渡辺の研究室でのケーキをお楽しみにということで。

多くの方が参加頂けるのを楽しみにしております。お待ちしております。

【お知らせ】仙台市教育センター・仙台市理科特別授業・本年度も実施(5/9)

2016年5月 9日 (月)

連休が終わったので、あっという間に、今月も1/3が終わり。。。。困ったものである。宿題が片付かない。。。少しずつは、やっているのではあるが、。。。土曜日は北陸遠征。石川県立金沢泉丘高等学校へ。午前、午後でtotal 2コマ。卒業生である、辺本さんに講義をしてもらうインパクトは、かなりの大きさのようであった。いずれ、生徒さんたちには、いろいろなことを考えるきっかけになったのではないかと。。。 そんなきっかけをということで、昨年度から「仙台市教育センター・仙台市理科特別授業」を依頼を受けて、実施。昨年度は、4つの小学校(若林小、高砂小、片平丁小、東四郎丸小)へ。今年度の実施パンフレットが、今日、渡辺の手元に。植物関係だけでなく、5, 6年生向けのいろいろな出前講義のパターンが。渡辺が子供頃は、こうしたものはなかったですが、小学校の時から、理科室があって、理科専科の先生にあれこれ聞いて、薬品を混ぜたり、いろいろなものを分解させたり。。。いずれ、そんな子供時代のきっかけがあって、理科が好きになり、現在がある。

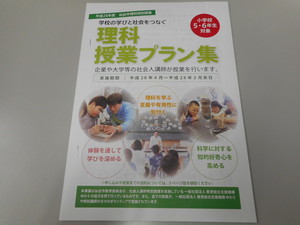

そんなきっかけをということで、昨年度から「仙台市教育センター・仙台市理科特別授業」を依頼を受けて、実施。昨年度は、4つの小学校(若林小、高砂小、片平丁小、東四郎丸小)へ。今年度の実施パンフレットが、今日、渡辺の手元に。植物関係だけでなく、5, 6年生向けのいろいろな出前講義のパターンが。渡辺が子供頃は、こうしたものはなかったですが、小学校の時から、理科室があって、理科専科の先生にあれこれ聞いて、薬品を混ぜたり、いろいろなものを分解させたり。。。いずれ、そんな子供時代のきっかけがあって、理科が好きになり、現在がある。

ということで、市内の小学校には、これらのパンフレットは配られたとか。。。また、〆切が5/12(木)ということで、期限が迫っているようですが、また、今年も多くの小学校へ行くことができれば、ありがたいなと。何より、子供時代に経験をたくさんして、失敗して、それでもまたやろうとする心を育成することは大事なのだから。。。お待ちしております。というか、申込は、教育センターのweb siteから。。。

わたなべしるす

PS. 明日から雨模様。梅雨が近いのだろうか。。。