研究経過

都市の熱さで植物は赤く進化する ―ヒートアイランドへの急速な適応進化を初めて実証―

October 27, 2023 6:03 PM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:白澤班

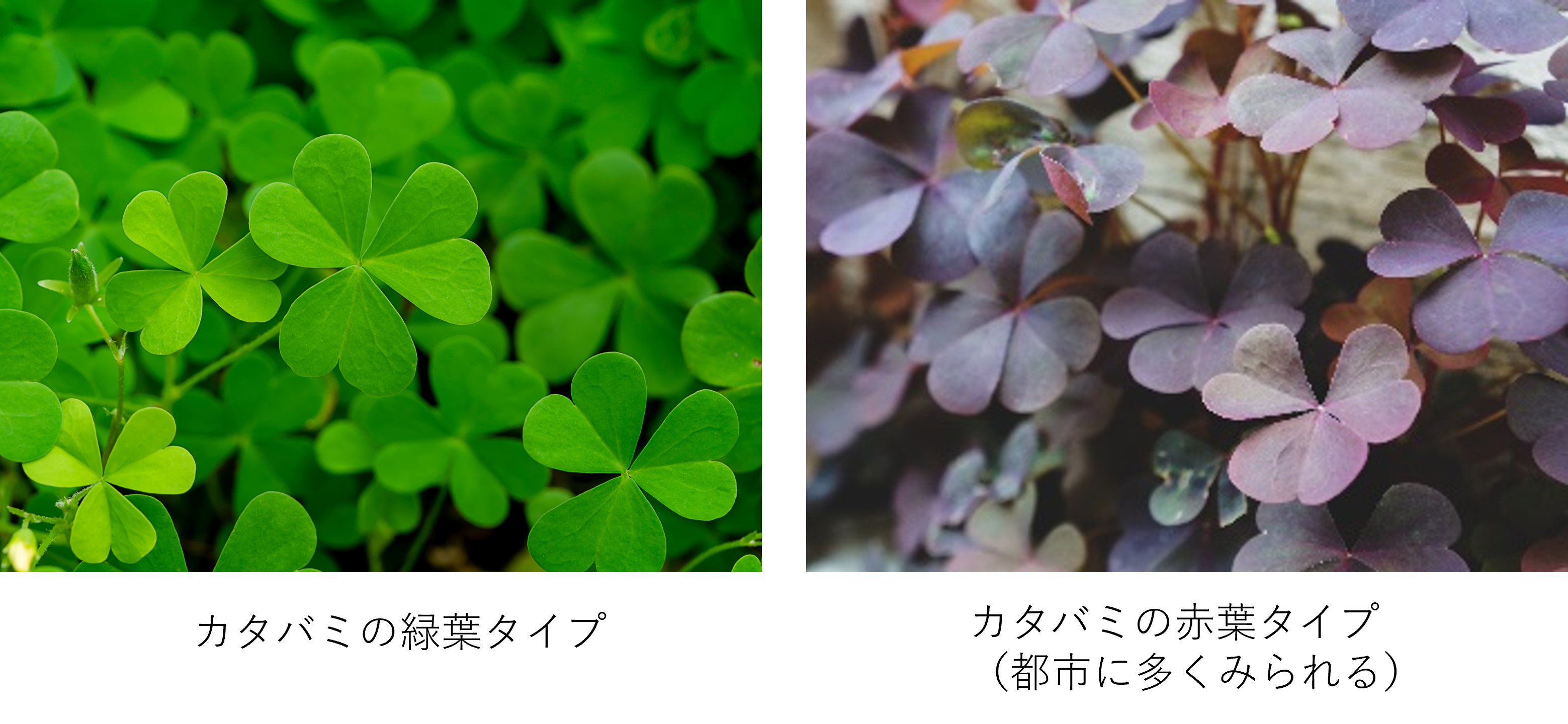

かずさDNA研究所、千葉大学、東京大学、東京都立大学は、都市の高温ストレス(ヒートアイランド)によって、カタバミの葉の色が赤く変化し高温耐性を獲得していることを発見しました。

都市の雑草は、時として地温が50℃を超える暑い日でも高温に耐えて生きています。

このような「都市の高温」が植物をどう進化させるのかを調べるため、私たちは、世界中の都市や農地に生えている「カタバミ」という植物に注目しました。

東京都市圏の26地点で野外調査をしたところ、都市部では、芝生や農地など緑地に比べ赤い葉のカタバミが多いことがわかりました。緑葉と赤葉の分布の変化は急激で、公園の芝生と住宅街を比べると、数十メートルしか離れていないのに葉の色が大きく異なりました。

次に、都市では赤葉、緑地では緑葉というパターンが高温ストレスへの適応と関連があるかを調べた結果、高温下では赤葉の方が緑葉よりも高い光合成活性を示し成長が良いことがわかりました。

さらに、赤葉は東京の色々な場所で緑葉から変化したことや、世界中の9,561のカタバミの写真を分析することで都市部のカタバミは赤葉の割合が高いことが分かりました。

これらのことから、都市の高温ストレスによってカタバミの葉の色が赤く進化し高温耐性を獲得している可能性が示されました。

今後、高温への適応にかかわる遺伝子が解明されることで、将来温暖化が進んだ環境に適した農産物の開発につながるかもしれません。

詳しくは、プレスリリースおよびみんなでカタバミプロジェクトをご覧ください。

論文タイトル: From green to red: Urban heat stress drives leaf color evolution.

著者:Y. Fukano, W. Yamori, H. Misu, M. P. Sato, K. Shirasawa, Y. Tachiki, K. Uchida

掲載誌:Science Advances

DOI: 10.1126/sciadv.abq3542

メディア報道

2023-10-21 時事通信社

2023-10-21 日本経済新聞

2023-10-21 朝日新聞

2023-10-24 マイナビニュース

2023-10-26 大学ジャーナルオンライン

2023-10-26 環境ビジネス

巨大なゲノムをもつ針葉樹4種のゲノム解読に成功 ~時間のかかる林木育種の効率化・加速化へ~

October 16, 2023 8:32 PM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:白澤班

かずさDNA研究所と森林総合研究所 林木育種センターは共同で、カラマツ・スギ・ヒノキ・コウヨウザンのゲノムを解読しました。

日本の森林面積は国土の約67%で、世界でも有数の森林国です。スギなどの針葉樹は木材生産などのため、林業用の樹種として広く利用されています。また、気候変動の対策のひとつである二酸化炭素の吸収源としても期待されています。しかし、これらの樹種は世代時間が長いため、品種改良(育種)には膨大な時間を必要とします。そこで、育種に要する期間の短縮を目的として、カラマツ・スギ・ヒノキと、早生樹として注目されているコウヨウザンの4樹種のゲノムを調べました。

最新のDNA配列解析技術を利用して、ヒト(約30億塩基)の3〜4倍、モデル植物であるシロイヌナズナ(約1.3億塩基)の約100倍にあたる85億塩基(ヒノキ)から135億塩基(カラマツ)のDNA配列を高精度に明らかにしました。

これら4樹種のゲノム情報は、育種の効率化・加速化のための遺伝学的な情報の基盤となります。また、ゲノム情報を活用した森林管理やそれぞれの樹種のゲノム編集研究への活用、さらには針葉樹を含む裸子植物から被子植物がどのような進化の途を辿ったのかを知るための手がかりになることが期待されています。

研究成果はJournal of Forest Researchにおいて、10月16日(月)にオンラインで公開されました。

詳しくは、かずさDNA研究所のプレスリリース(プレプリント公開時)をご覧ください。

論文タイトル: Haplotype-resolved de novo genome assemblies of four coniferous tree species.

著者:Shirasawa K, Mishima K, Hirakawa H, Hirao T, Tsubomura M, Nagano S, Iki T, Isobe S, Takahashi M

掲載誌:Journal of Forest Research

DOI: 10.1080/13416979.2023.2267304

メディア報道

2022-12-07 農業協同組合新聞

2022-12-21 林政ニュース

【プレスリリース】「生殖の壁」をつくるマスター因子の発見 ――種を超えた自在な作物育種へ――(藤井班・伊藤班)

October 10, 2023 10:05 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:伊藤班, 藤井班

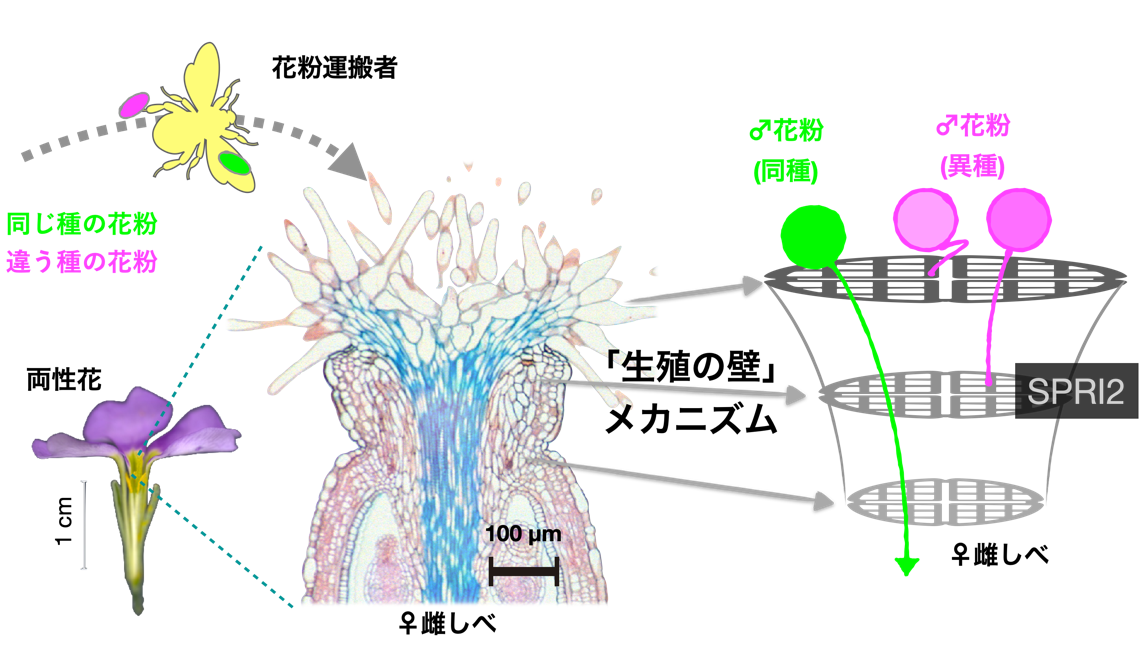

東京大学大学院農学生命科学研究科の藤井壮太准教授(兼任サントリーSunRiSE研究者)と高山誠司教授らによる研究グループは、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス領域の伊藤寿朗教授らによる研究グループと共同で、モデル植物のシロイヌナズナから種間の「生殖の壁」をつくるために必要なStigmatic Privacy 2(SPRI2)を同定しました。SPRI2は核内で転写制御因子として、細胞壁を形成するために必要な遺伝子を制御して「生殖の壁」を作り出す機能をもつことが明らかになりました。

地球上には多様な植物が繁栄しています。植物種はお互いに影響を与えながら進化してきましたが、なかでも種と種の間で花粉がやり取りされることによって起こる間違った生殖、「繁殖干渉」が種の存続に大きなマイナスとなることが近年明らかになってきました。そのため、雌しべにおける種間の「生殖の壁」が防御上重要な意義を果たすと考えられますが、そのようなメカニズムはまったく解明されてきませんでした。SPRI2はそのようなメカニズムを制御するマスター因子として本研究で初めて見出されてきました(図1)。雌しべにおけるSPRI2を人為制御することで新しい作物を作り出す技術へと発展することが期待されます。

図1:植物の「生殖の壁」とSPRI2について

◆詳細はこちらをご覧ください>東京大学のHPへ

<発表論文>

雑誌 Nature Plants

題名 SHI family transcription factors regulate an interspecific barrier

著者 Sota Fujii†*, Eri Yamamoto†, Seitaro Ito, Surachat Tangpranomkorn, Yuka Kimura, Hiroki Miura, Nobutoshi Yamaguchi, Yoshinobu Kato, Maki Niidome, Aya Yoshida, Hiroko Shimosato-Asano, Yuko Wada, Toshiro Ito, Seiji Takayama*

†同等貢献、*責任著者

DOI 10.1038/s41477-023-01535-5

【プレスリリース】茎の節間は最後に生まれてくる-茎の発生学への挑戦-

October 2, 2023 12:39 PM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:津田班

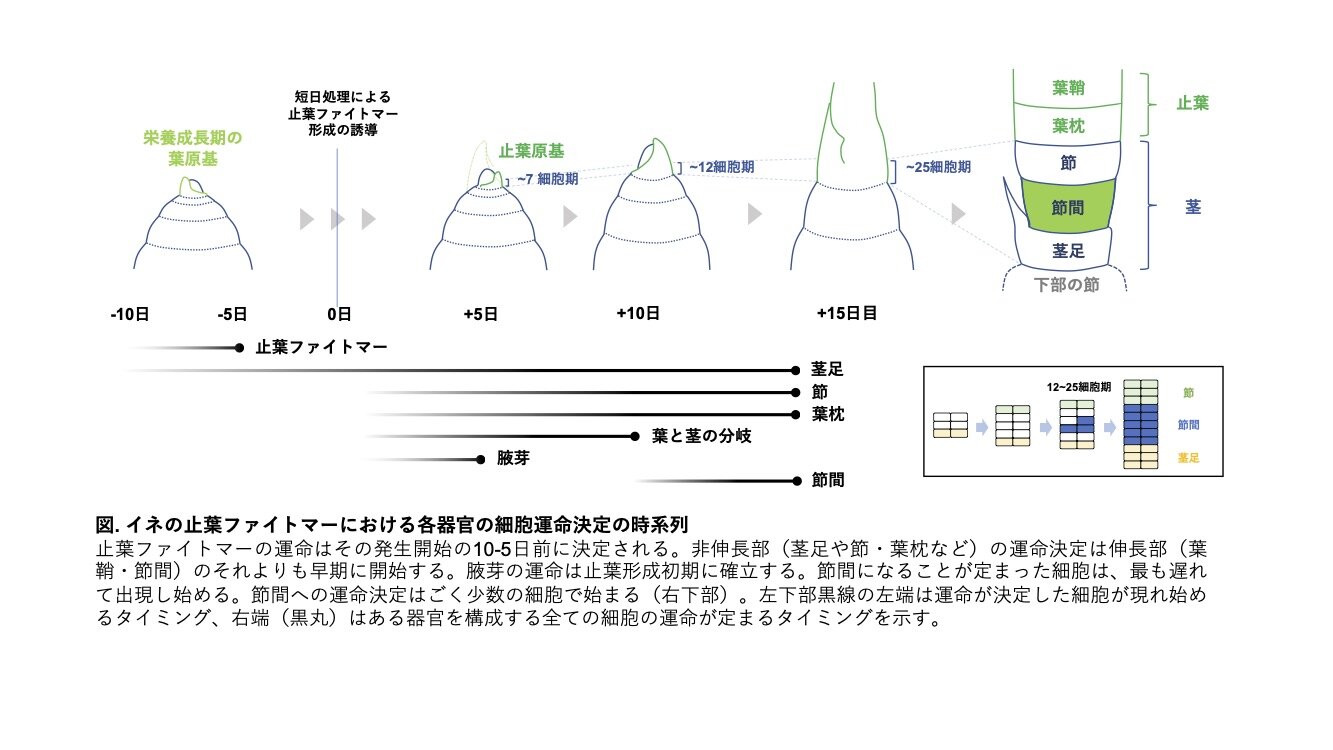

節と節間の繰り返し構造からなる茎は種子植物一般に見られる器官です。節間は光獲得や花粉や種子の飛散のため、葉や花を押し上げる役割を持ちます。一方、節は葉や根系を繋いで水・養分の交換をおこないます。茎は作物の背丈を決定する器官であることから、穀物の倒伏を防ぐために矮性変異が利用されてきました。このように、植物学・育種学の両面から重要な茎ですが、その形態形成メカニズムの研究はほとんど進んでいません。

公募研究班の津田勝利博士(国立遺伝学研究所)らの研究グループは、イネにおいて熱処理誘導型クローナル解析系を確立し、葉・茎・腋芽を一単位とするファイトマーの構成細胞が各器官へと運命が決定されるタイミングを解析しました。その結果、「発生に先立つファイトマーの確立」→「節になる細胞の出現とそれに伴う葉と茎の運命分岐」→「腋芽の運命確立」→「最後に節間への運命決定がごく少数の細胞で起こる」という、段階的なステップを経て進むことがわかりました。

本研究は、長らく不明であった茎発生において鍵となるイベントとその時系列を明らかにしました。今後分子レベルでの理解をすすめる基盤となり、将来的には理想的な草型設計に向けた茎形質の改良につながることが期待されます。

【論文タイトル】

Heat-shock inducible clonal analysis reveals the stepwise establishment of cell fates in the rice stem.

【著者】

Katsutoshi Tsuda*, Akiteru Maeno, and Ken-Ichi Nonomura.

【掲載誌】

The Plant Cell

DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koad241

詳しくは遺伝研プレスリリース資料をご覧ください。

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2023/09/research-highlights_ja/pr20230928.html

【プレスリリース】生殖システムの研究を加速する 〜ヒメツリガネゴケの生殖器官・胞子体誘導改良法の確立〜(榊原班・越水班)

September 29, 2023 4:46 PM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:榊原班, 越水班

原糸体から茎葉体形成までは窒素含有培地で培養し、生殖器官および胞子体誘導時に窒素欠乏培地で培養することで、

<発表論文>

Yoro E, Koshimizu S, Murata T, Sakakibara K.

Protocol: an improved method for inducing sporophyte generation in the model moss Physcomitrium patens under nitrogen starvation.

Plant Methods. 19, Article number: 100 2023 Sep 26.

https://link.springer.com/arti