研究経過

【プレスリリース】「性染色体進化の定説」を覆す「その2」~六倍体である栽培柿の高精度全ゲノム解読と果実・性別の進化(赤木班、白澤班)

July 12, 2023 10:41 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:白澤班, 赤木班

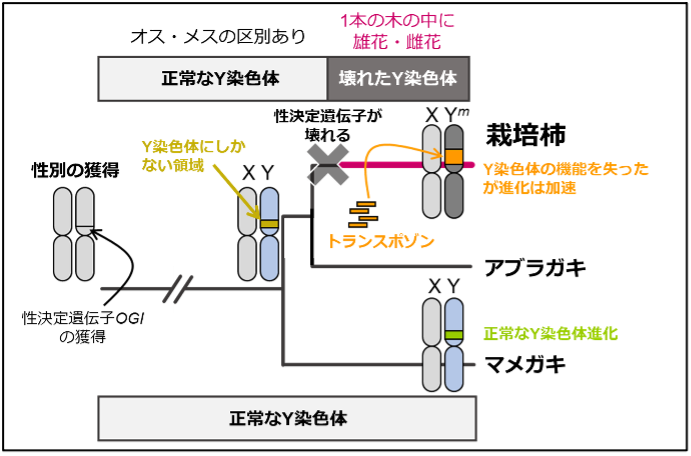

このたび岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(農)の赤木剛士 教授、ならびにかずさDNA研究所植物ゲノム・遺伝学研究室 白澤健太 室長らの研究グループは、六倍体である栽培柿の主要品種「太秋」の高精度全ゲノム配列を解読しました。カキ属の二倍体種は明確なオス・メス個体が存在する「雌雄異株(dioecy)」ですが、六倍体の栽培柿はその倍数性進化の中で一本の木の中に「雄花・雌花」の両者を着生する「雌雄異花同株(monoecy)」を成立させています。本研究では、栽培柿の六倍体化と同期してY染色体の性決定遺伝子OGIが不活化し、種の成立に強いボトルネックが生じるとともに、この不活化したOGIを有する「壊れた性染色体」においても、過去の「機能的な性染色体のゲノム特性を引きずる」ことで、現在進行形の早い染色体進化が続いていることを明らかにしました。

動植物を問わず、Y染色体には対となるX染色体と全く異なる構造をした領域(MSYと呼ばれる)があり、このMSYの極めて早い進化は、根本的な性決定以外の「オスらしさ(性的二型性と呼ばれる)」を補完するためであるというのが従来の定説でした。しかし、今回の結果は、この定説とは方向性の違う新しい説を唱えるものであり、先日のキウイフルーツにおける報告(リンク)と同様に、植物の性染色体進化が性的二型性とは独立した「何らかのゲノム自体の動態」によって極めて速い進化を遂げていることを示唆したものになります。

本研究成果は、英国の科学雑誌「Molecular Biology and Evolution」に掲載されました。

論文タイトル:Ongoing rapid evolution of a post-Y region revealed by chromosome-scale genome assembly of a hexaploid monoecious persimmon (Diospyros kaki)

著者:Ayano Horiuchi, Kanae Masuda, Kenta Shirasawa, Noriyuki Onoue, Naoko Fujita, Koichiro Ushijima, Takashi Akagi*

掲載誌:Molecular Biology and Evolution

DOI:https://doi.org/10.1093/molbev/msad151

(岡山大のプレスリリースは果実の進化についても同時に載せています)

マツタケゲノムの完全解読~ 希少化するマツタケの保全に向けて ~

July 6, 2023 9:31 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:白澤班

白澤班(かずさDNA研究所)と東京大学大学院農学生命科学研究科は、共同でマツタケのゲノムを解読しました。

秋の高級食材として知られるマツタケは、近年生息地の環境悪化などにより収穫量が減少しています。

マツタケは生きた樹木の根に共生するため、未だ人工栽培に至っておらず、生息域外保全も難しい状況にあります。

本研究では、最新のロングリード配列解析装置を使って、マツタケがもつ13本の染色体の塩基配列(合計1.6億塩基対)と、ミトコンドリアの環状DNA(7.6万塩基対)を端から端までひとつづきで決定することに初めて成功しました。

そして、マツタケが21,887個の遺伝子をもつこと、ゲノムの71.6%は転移因子などのリピート配列が占めることを明らかにしました。

解読されたゲノム情報により、マツタケの生態が解明され保全につながることが期待されます。さらなる遺伝子解析により、マツタケの大量生産や人工栽培への道が拓かれることが望まれます。

研究成果は国際学術雑誌 DNA Researchにおいて、4月25日(火)にオンライン公開されました。

論文タイトル: Telomere-to-telomere genome assembly of matsutake (Tricholoma matsutake)

著者:Hiroyuki Kurokochi, Naoyuki Tajima, Mitsuhiko P. Sato, Kazutoshi Yoshitake, Shuichi Asakawa, Sachiko Isobe, Kenta Shirasawa

掲載誌:DNA Research

DOI: 10.1093/dnares/dsad006

詳しくは、かずさDNA研究所プレスリリースをご覧ください。

メディア報道

2023-05-09 時事通信

2023-05-10 日経新聞

2023-05-10 農業協同組合新聞

2023-05-23 NHK

2023-05-24 テレビ朝日

2023-05-29 TBS

2023-05-30 読売新聞

2023-06-05 客観日本

2023-06-10 産経新聞

2023-06-12 Science Japan

2023-06-23 日経サイエンス

日本を代表するトウガラシ「鷹の爪」の全ゲノムを解読 ~多様なトウガラシを生み出すための基盤に~

July 6, 2023 9:12 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:白澤班

白澤班(かずさDNA研究所)は、近畿大学、京都大学、国立遺伝学研究所と共同で日本を代表するトウガラシのひとつ「鷹の爪(タカノツメ)」のゲノムを解読しました。

南米原産のトウガラシは、室町時代後期に日本に伝わり、各地でさまざまな地域品種が誕生しています。「鷹の爪」は江戸時代から栽培されていた在来系統のひとつですが、数あるトウガラシの中でも「鷹の爪」が香辛料として人気を博した理由や、どのような経緯で日本全国に広まったのかはわかっていません。

今回、「鷹の爪」の全ゲノムを解読し、12本の染色体のDNA配列(合計30億塩基対)を高精度に決定しました。そして、「鷹の爪」以外の14系統のトウガラシのゲノム情報と比較して、染色体構造の違いや塩基配列の違いを多数明らかにしました。

これらの情報から、「鷹の爪」が日本で広がった経緯が明らかになるかもしれません。さらに、「鷹の爪」がもつ強い抗ウイルス活性の利用や、多様なトウガラシを生み出すための品種改良が進むと期待されます。

研究成果は国際学術雑誌 DNA Research において、12月25日(日)にオンライン公開されました。

詳しくは、かずさDNA研究所プレスリリースをご覧ください。

論文タイトル:Chromosome-scale genome assembly of a Japanese chili pepper landrace, Capsicum annuum 'Takanotsume'

著者:Kenta Shirasawa, Munetaka Hosokawa, Yasuo Yasui, Atsushi Toyoda, and Sachiko Isobe

掲載誌:DNA Research

DOI: 10.1093/dnares/dsac052

メディア報道

2023-01-11 NEWACAST

2023-01-12 農業協同組合新聞

2023-01-24 日刊工業新聞

2023-03-02 読売新聞

日本のモウソウチクは、種子ではなく、 株か地下茎(栄養体)で、海を越えて伝播してきた! (井澤班)

July 3, 2023 12:46 PM

Category:論文発表

main:井澤班

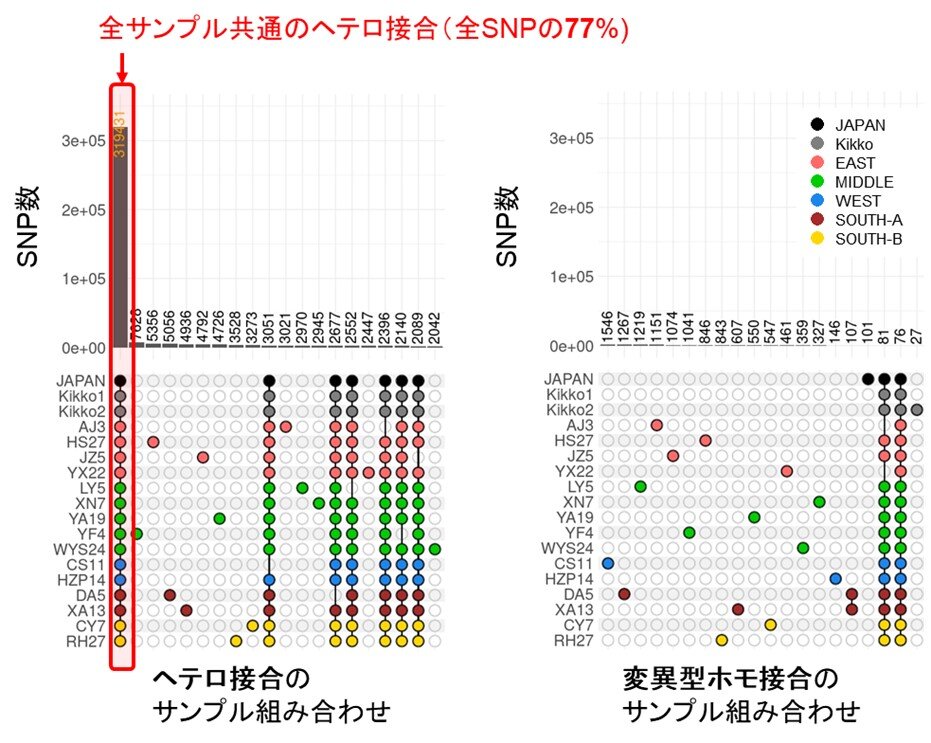

計画研究班の井澤教授(東京大学)らの研究グループは東京農業大学との共同研究により、中国15地域由来のモウソウチクと鹿児島に渡来したと伝わる日本のモウソウチクの全ゲノム配列解析により、解析した全サンプルはクローン(単一個体由来の栄養生殖個体)であることを明らかにしました。

さらにヘテロ接合座位に着目した新規ゲノム解析手法により、文献記録や従来解析手法では不明であった系統関係を明らかにし、中国・福建省の竹が日本に由来したと推定しました。

本発表はクロ―ナル植物のゲノム多様性に関する重要な新規な知見であり、この新規解析手法は他のクロ―ナル植物のゲノム多様性研究への応用が期待されます。

図1 中国、日本の全18サンプルのモウソウチクのヘテロ接合、変異型ホモ接合のサンプル組み合わせ

縦軸のJAPAN~RH27はサンプル名を表す。JAPANは日本に最初に導入されたと考えられているモウソウチクの系統。Kikkoは日本のキッコウチク、EAST、MIDDLE、WEST、SOUTH-A、SOUTH-Bは中国サンプルの地域分類。 「ヘテロ接合のサンプル組み合わせ」、「変異型ホモ接合のサンプル組み合わせ」ともに、上位20の組み合わせのみを図示。

◆詳細はこちらをご覧ください>東京大学のHPへ

<発表論文>

雑誌 BMC Genomics

題名 High genome heterozygosity revealed vegetative propagation over the sea in Moso bamboo

著者 Norihide Nishiyama, Akihisa Shinozawa, Takashi Matsumoto, Takeshi Izawa*(*責任著者)

URL https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-023-09428-9

雄しべの発生に関与するイネのモバイルタンパク質を発見 (小宮班)

July 3, 2023 9:23 AM

Category:論文発表

main:小宮班

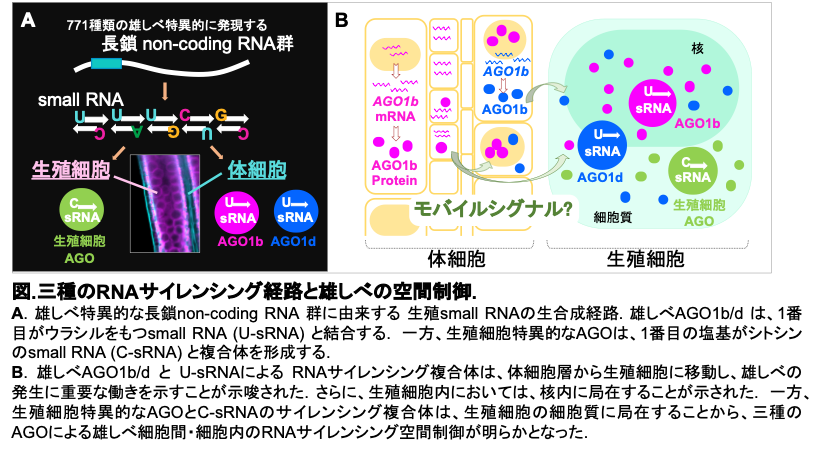

公募研究班の小宮怜奈博士の研究グループ (沖縄科学技術大学院大学 サイエンス・テクノロジー アソシエート) は、二種類のアルゴノートタンパク質 (AGO1bとAGO1d) による雄しべのサイレンシング機構を発見しました。

アルゴノートタンパク質 (AGO) は、小分子RNAと結合し、標的因子の発現を抑制するRNAサイレンシングの中心因子として機能します。イネには、19種類のAGO遺伝子があります。しかし、その半数に及ぶイネAGO遺伝子群の機能は明らかになっていません。私たちは、AGO1bとAGO1dの機能を明らかにするために、変異イネの解析、及び、雄しべの3Dイメージングを行いました。その結果、AGO1bとAGO1d が、雄しべの発生を介し、最終的に種子の稔り具合をコントロールすることを明らかにしました。さらに、後に花粉となる生殖細胞で機能するアルゴノートタンパク質 (生殖AGO) の細胞内の局在解析を併せ、三種類のアルゴノートタンパク質 (AGO1b, AGO1d, 生殖AGO) による空間的なRNAサイレンシング配置が、イネの雄しべの発生に必要であることを明らかにしました (図A)。

また、AGO1bとAGO1dのタンパク質は、雄しべの表皮を構成する体細胞層から雄しべ内部の生殖細胞に移動し、小分子RNAを運ぶモバイルキャリアとして働くことを世界ではじめて報告しました (図B)。

モバイルAGO1b/AGO1dの研究成果は、将来、種子を利用する作物の安定的な供給に貢献することが期待されます。

こちらの動画から、3Dイメージング技術の開発により明らかにした二種類のモバイルタンパク質の各細胞における局在をご覧いただけます。

<発表論文>

雑誌:Nature Communications

題名: Spatial distribution of three ARGONAUTEs regulates the anther phasiRNA pathway

著者: Hinako Tamotsu, Koji Koizumi, Alejandro Villar Briones, and Reina Komiya*

(*は責任者)

DOI: 10.1126/sciadv.adf4803