研究経過

深刻な農業被害をもたらす線虫が植物のシグナル伝達をハイジャック!?(澤班)

June 13, 2023 9:29 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:佐藤班, 澤班

sub:佐藤班

公募研究班の澤進一郎教授(熊本大学生物環境農学国際研究センター)は、公募研究班の佐藤 良勝特任准教授(名古屋大学)や東京大学、名古屋大学、宮崎大学、並びに新潟大学の研究グループとの共同研究により、世界で初めて、植物に感染する線虫の寄生メカニズムの一端が、植物のペプチドホルモンハイジャックであることを発見しました。

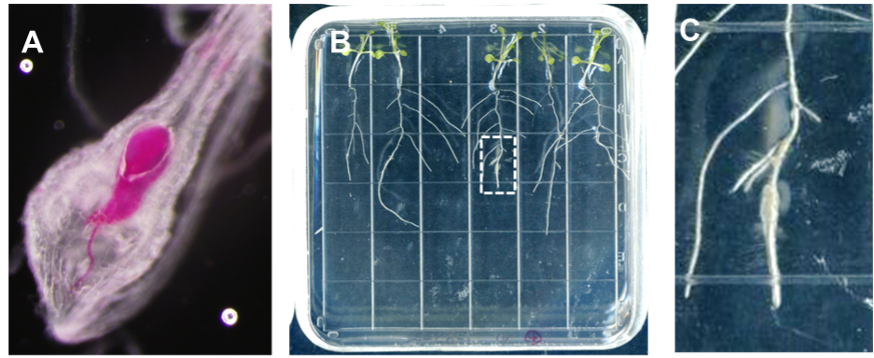

線虫(ネコブセンチュウ)は、根に寄生し、コブを作って植物の栄養を奪い、農作物を枯らします(図)。今回、我々は、モデル植物のシロイヌナズナを用いて、線虫が根にコブを形成する際に、シロイヌナズナのペプチドホルモンを利用し、光合成によって作られた糖を葉から根に無理やり移動させていることを発見しました。通常は根への糖輸送シグナルは働いていません。根に線虫が感染すると、まず線虫はその輸送シグナルの担い手であるCLEペプチドホルモンを働かせることで、地上部の維管束で糖のトランスポーターを誘導します。すると糖は根に運ばれます。つまり、線虫はコブの形成に必要なエネルギー(糖)を得るために、植物のCLEペプチドホルモン伝達をハイジャックしているのです。今後、線虫がどのようにして、CLE遺伝子を活性化しているかなどメカニズムの詳細を解析する予定です。

図.サツマイモネコブセンチュウとシロイヌナズナを用いた根瘤形成の解析システム。

詳細はこちら>熊本大学ウェブサイト

https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2023-file/release230605.pdf

また、本研究成果は2023年6月8日付の日本経済新聞、及び日本農業新聞に掲載されました!

線虫寄生の仕組み解明―栄養分の輸送"ハイジャック"日本農業新聞

熊本大、線虫による農作物被害の原因物質特定 日本経済新聞

<発表論文>

雑誌:Science Advances

題名: Root-knot nematode modulates plant CLE3-CLV1 signaling as a long-distance signal for successful infection

著者: Satoru Nakagami, Michitaka Notaguchi, Tatsuhiko Kondo, Satoru Okamoto, Takanori Ida, Yoshikatsu Sato, Tetsuya Higashiyama, Allen Yi-Lun Tsai, Takashi Ishida, and Shinichiro Sawa *(*は責任者)

DOI: 10.1126/sciadv.adf4803

低施肥でも穂数が減らず、収量を確保できるイネを開発(井澤班)

June 12, 2023 11:23 AM

Category:メディア報道, 論文発表

main:井澤班

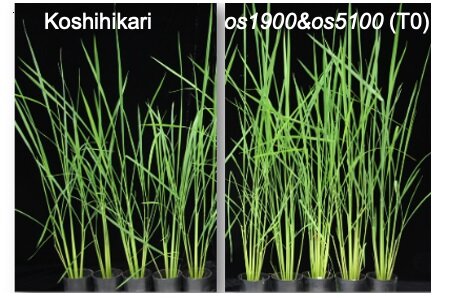

計画研究班の井澤毅教授(東京大学大学院農学生命科学研究科)は、京都大学ならびに農研機構との共同研究により、イネが施肥を受けた際に分げつ数(穂数)が増える分子メカニズムについて、植物ホルモンの一種であるストリゴラクトンの生合成に関わるOs1900遺伝子の転写(mRNA量)が施肥刺激によって減少することが主要な原因であることを明らかにしました。また、そのOs1900遺伝子の発現箇所・タイミングを変える変異を利用して、低施肥でも穂数が減らず、収量性を維持できる新規改良Os1900遺伝子を創出しました(図)。

図:Os1900遺伝子とOs5100遺伝子の二重変異体は分げつ数が増加し、結果として穂数も増加した

(出典:東京大学ウェブサイト https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20230608-1.html)

これまで、品種間の遺伝解析から、分げつ数(穂数)を制御しているのはOs900遺伝子とOs1400遺伝子の二つの関連遺伝子であると報告されていましたが、本研究ではまず、遺伝的な役割はそれらの相同遺伝子のひとつであるOs1900遺伝子の方が大きいことを明らかにしました。その上で、Os1900遺伝子をゲノム編集技術によって改変することで、新しい有用遺伝子を創出できたことは非常に新奇性が高い成果です。この新しく開発した遺伝子資源は、通常よりも低施肥で、高品質・高収量のイネ品種の育成に資すると期待され、SDGs時代のイネ育種に貢献できると考えられます。また、今回の成果では、遺伝子の機能喪失変異やアミノ酸配列を変える変異ではなく、働く組織やタイミングを変える変異が農学上・育種上有用であることを明らかにした点で、汎用性の高いメッセージがあり、非常に意義深い成果となっています。

◆詳細はこちら>東京大学ウェブサイトへ

また、本研究成果は2023年6月8日付の日本経済新聞にも掲載されました!

ぜひご覧ください。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC084N30Y3A600C2000000/

<発表論文>

雑誌:Nature Communications

題名:Fertilization controls tiller numbers via transcriptional regulation of a MAX1-like gene in rice cultivation

著者:Jinying Cui、 Noriko Nishide、 Kiyoshi Mashiguchi、 Kana Kuroha、 Masayuki Miya、 Kazuhiko Sugimoto、 Jun-Ichi Itoh、 Shinjiro Yamaguchi、 and Takeshi Izawa*(*は責任者)

日経サイエンス7月号「植物愛! 現代の牧野富太郎たち」に取材協力しました(清水班)

May 30, 2023 12:03 PM

Category:アウトリーチ活動

main:清水班

清水班・清水健太郎客員教授(横浜市立大学/チューリッヒ大学兼任)が2023 年5月25 日発売の日経サイエンス7月号牧野富太郎特集「新種誕生の現場」の記事に取材協力しました。清水研究室で20年来研究してきたシロイヌナズナ属の倍数体タチスズシロソウは、NHK朝ドラ「らんまん」のモデル牧野富太郎がArabis kawasakiana Makinoとして1913年に記載したものです。2005年には分子データによってシロイヌナズナ属に属する異質倍数体であることがわかり、Arabidopsis kamchatica subsp. kawasakiana (Makino) K. Shimizu & Kudohと分類学的な組み換えを行いました。記事では、スイス・ウルナーボーデン村(写真)で過去150年に誕生したタネツケバナ属新種や、パンコムギなども紹介されています。

記事の一部は以下のサイトで公開されていますので、ぜひご覧ください。

https://www.nikkei-science.com/202307_048.html

特集の他の記事などは以下のサイトへ。

本領域のメンバーが令和5年度文部科学大臣表彰<科学技術賞>を受賞しました!

May 23, 2023 4:50 PM

Category:受賞

main:伊藤班

この度、令和5年度文部科学大臣表彰にて、計画研究の伊藤寿朗教授(奈良先端科学技術大学院大学)が<科学技術賞>を受賞されました。

おめでとうございます!

伊藤先生のコメントもぜひご覧ください(奈良先端大のページへ)

賞の詳細・報道発表はこちら(文部科学省のページへ)

植物の花づくり開始時期を人工的に操作する方法を発見 幹細胞の機能が自己複製から分化へと変わる原因を解明(伊藤班)

May 17, 2023 12:39 PM

Category:論文発表

main:伊藤班

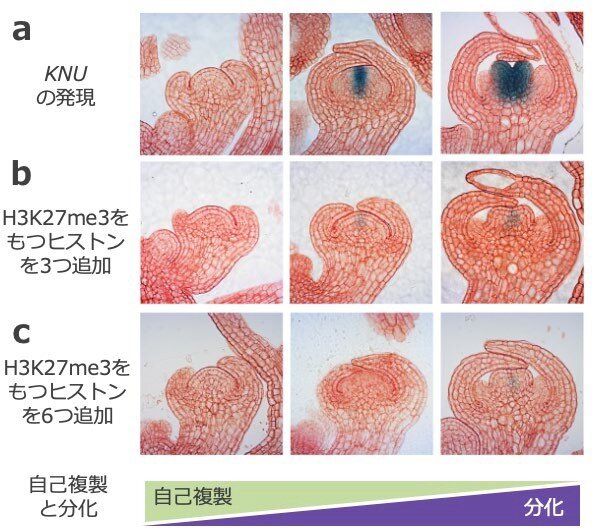

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の伊藤 寿朗教授らの研究グループは、中部大学およびプラハ・カレル大学、九州大学との国際共同研究グループはにより、花をつくる幹細胞が自己複製の状態から細胞の分化に切り替える仕組みを数理的なシミュレーションで予測し、その時期を人為的に改変する操作に初めて成功しました。この成果により、植物の幹細胞のすごい能力を人為的に調節できるようになれば、種や果実の大きさや数を操作することで、食糧の安定な供給が期待できます。

伊藤教授らの国際共同研究グループは、モデル植物であるシロイヌナズナの花の幹細胞を使って実験を重ねた結果、細胞の核の中で DNA を巻き取って収納しているヒストンというタンパク質について、3 つのメチル基を付与(トリメチル化)されたアミノ酸が特定の位置に連結したヒストンの数と、分化を引き起こす遺伝子が誘導される時期との間に高い相関があることに気付きました。この相関に注目して、トリメチル化されたヒストンの数と分化遺伝子の誘導時期の関係を方程式により、数学的に明らかにしました。さらに、このタイプのヒストンの数を人為的に増やすと、方程式で計算される時期に分化遺伝子が誘導されることを突き止めました。植物の幹細胞が自己複製から分化へと切り替わるときの普遍的な仕組みを知るだけでなく、その仕組みを有効に使って農業や園芸の分野で利用していくうえでも非常に重要な成果です。

図2.H3K27me3をもつヒストンを増やした実証実験

(a) KNU遺伝子の発現のタイミング

(b) H3K27me3をもつヒストンを3つ増やした発現解析

(c) H3K27me3をもつヒストンを6つ増やした発現解析

この研究成果は、米国時間の 2023 年 5 月 5 日(金)付で、米国の科学雑誌「The Plant Cell」オンラインアドバンス版に掲載されました。(DOI:10.1093/plcell/koad123)

◆詳しくはこちらをご覧ください(奈良先端科学技術大学院大学ホームページ)

<発表論文>

タイトル:AGAMOUS regulates various target genes via cell cycle-coupled H3K27me3 dilution in

floral meristems and stamens

著者:Margaret Anne Pelayo1, Fumi Morishita1, Haruka Sawada1, Kasumi Matsushita1, Hideaki Iimura1,

Zemiao He2, Zemiao He1,2, Liang Sheng Looi1, Naoya Katagiri1, Asumi Nagamori1, Takamasa Suzuki3,

Marek Širl4, Aleš Soukup4 Akiko Satake5, Toshiro Ito1, Nobutoshi Yamaguchi1

所属:1. 奈良先端科学技術大学院大学 2. シンガポール国立大学 3. 中部大学 応用生物学部 4. プラ

ハ・カレル大学 5. 九州大学 理学研究院

掲載誌:The Plant Cell

DOI: 10.1093/plcell/koad123