研究経過

本領域のメンバーが第20回(令和5年度)日本学術振興会賞並びに日本学士院学術奨励賞を受賞しました(藤井班)

March 14, 2024 9:09 AM

Category:受賞

main:藤井班

本領域のメンバーが令和5年度日本植物形態学会<奨励賞>を受賞しました(元村班)

March 8, 2024 9:21 AM

Category:受賞

main:元村班

【プレスリリース】花が散りゆく仕組みを遺伝子から解明 〜オートファジーにより、古い花びらの根本を狙い撃ちして除去していた〜 作物や花卉の落花時期の調節も可能に(伊藤班)

February 15, 2024 9:48 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:伊藤班

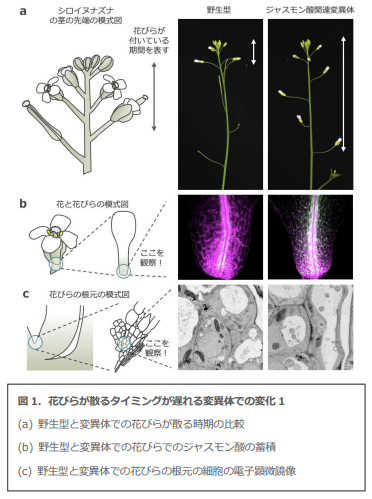

当領域の計画研究班・伊藤寿朗教授(奈良先端科学技術大学院大学)および同所属の山口暢俊准教授、白川一助教、郷達明助教らは、中部大学、名古屋大学、理化学研究所との共同研究により、ノーベル生理学・医学賞でも注目された「オートファジー」という細胞内のタンパク質などを自ら分解する機能を使って、植物が古くなった花びらを除去していることを解明しました。この成果により、花が散る時期を人為的に調節できるようになれば、長持ちする花を作るなど、園芸や農業の分野での応用が期待できます。

動物では、オートファジーという自らの成分を分解する「自食作用」によって、日々細胞のメンテナンスをしています。細胞内にあるタンパク質や細胞小器官を新鮮に保つために、いつも一定の割合で古くなったものが識別されて、分解されます。これにより、動物細胞の健康は保たれているのです。このオートファジーが起こせなくなると、神経変性疾患やがんの発症リスクが高くなることがわかっています。

植物においても、このオートファジーは常に起こっており、細胞内の新陳代謝を行っています。特に、植物は一生を通して自身の体作りを行うので、古い器官を除去するなど細胞の健康を保つメンテナンスの役割は非常に大きくなるはずです。これまでにイネやトウモロコシなどの穀類、アサガオやペチュニアなどの花卉植物において、オートファジーを制御する遺伝子が非常に多く存在していることがわかっていましたが、その中でも花でオートファジーがどのような役割を果たしているのかということについてはわかっていませんでした。

山口准教授、伊藤教授らの共同研究グループは、モデル植物であるシロイヌナズナの花を使って実験を行い、老化を促進するジャスモン酸という植物ホルモンが古くなってきた花びらの根元に溜まってくることに気が付きました。このホルモンが花びらの根元に溜まると、オートファジーを制御する遺伝子が、花びらの根元で限定的に働き始めます。そうすると、花びらの根元の細胞にある物質を包み込むオートファゴソームという丸い袋ができ、自食作用の担い手となって不要なものを分解します。この作用により、古い花びらの根元の細胞の性質が変わり、その花びらが選択的に散っていくことがわかりました。花びらが散っていくという生命の神秘を支える普遍的な仕組みを知るだけでなく、その仕組みを有効に使って農業や園芸の分野で利用していくうえでも非常に重要なプレスリリース成果です。

本研究成果は 2024 年 2 月 6 日(火)付けで英国の科学雑誌「Nature Communications」に掲載されました。

◆詳細はこちらをご覧ください>奈良先端科学技術大学院大学のHPへ

【掲載論文】

タイトル: Petal abscission is promoted by jasmonic acid-induced autophagy at Arabidopsis petal bases.

著者: Yuki Furuta1, Haruka Yamamoto1, Takeshi Hirakawa1, Akira Uemura1, Margaret Anne Pelayo1,2, Hideaki Iimura1,3, Naoya Katagiri1, Noriko Takeda-Kamiya4, Kie Kumaishi5, Makoto Shirakawa1,6, Sumie Ishiguro7, Yasunori Ichihashi4, Takamasa Suzuki8, Tatsuaki Goh1, Kiminori Toyooka4, Toshiro Ito*1, and Nobutoshi Yamaguchi*1(*共責任著者)

所属: 1. 奈良先端科学技術大学院大学 2. トリニティ・カレッジ・ダブリン 3. かずさ DNA 研究所 4. 理化学研究所 環境資源科学研究センター 5. 理化学研究所 バイオリソース研究センター 6. さきがけ 7. 名古屋大学 8. 中部大学

掲載誌: Nature Communications

【プレスリリース】牧野富太郎博士が命名した植物を使って ダーウィンの研究した自家受精進化の謎を解明 ~新たな植物種の交配など栽培植物の育種の応用へ〜(清水班)

December 11, 2023 9:18 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:清水班

横浜市立大学 清水健太郎客員教授(チューリッヒ大学教授兼任)および東北大学 渡辺正夫教授らの研究グループは、自家受精する植物が持つ遺伝子の変異を実験的に修復して、自家受精を防ぐ祖先植物のメカニズムを回復することに成功しました。

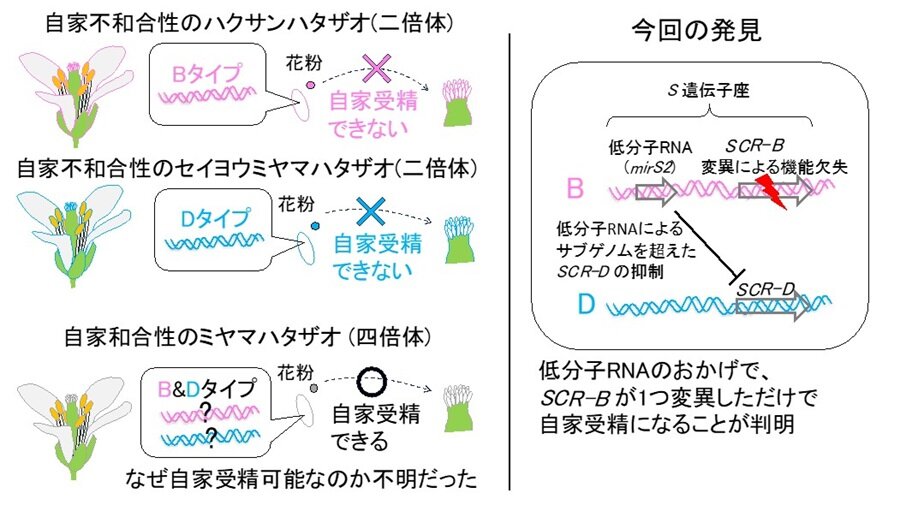

異なる2種間の雑種由来の倍数体植物では他家受精から自家受精への進化が頻繁に見られることが知られていましたが、そのメカニズムは謎に包まれていました(図1左)。そこで、日本を中心に分布する倍数体植物ミヤマハタザオと、牧野富太郎博士が命名したことでも知られる亜種タチスズシロソウをモデル植物*1として、ゲノム解析と遺伝子導入実験をおこないました。その結果、他家受精植物では低分子RNAを介して片親ゲノム上にある自家受精拒絶システムが抑制されており、遺伝子が1つ変異しただけで自家受精が可能になることを明らかにしました(図1右)。この研究により、自家受精と他家受精のバランスを人為的に調節できる可能性が示され、これまで困難であった植物種の組み合わせでの交配が可能になるなど栽培植物の育種への貢献が期待されます。

本研究成果は、国際科学雑誌「Nature Communications」に掲載されました。(日本時間2023年11月29日19時)

図1 左:倍数体の自家受精の進化の謎。種間交雑に由来する倍数体種では、自家受精を防ぐ鍵と鍵穴のシステムも倍加するので、自家受精に進化する確率はより低くなると考えられていた。右:今回、低分子RNAが片親ゲノム上のSCR-D遺伝子の発現を抑えていることがわかり、SCR-B遺伝子にだけ変異が生じれば自家受精が可能になることを明らかにした。

◆詳細はこちらをご覧ください>横浜市立大学のHPへ

<論文情報>

著者: Chow-Lih Yew, Takashi Tsuchimatsu, Rie Shimizu-Inatsugi, Shinsuke Yasuda, Masaomi Hatakeyama, Hiroyuki Kakui, Takuma Ohta, Keita Suwabe, Masao Watanabe, Seiji Takayama & Kentaro K. Shimizu

掲載雑誌: Nature Communications

DOI: 10.1038/s41467-023-43275-2

【プレスリリース】タイヌビエのゲノムを高精度解読 ~ 除草剤に抵抗性を持つ水田の雑草タイヌビエの 高精度ゲノム解読に成功~

November 8, 2023 10:30 PM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:白澤班

かずさDNA研究所は、京都大学・秋田県立大学と共同で、複数の除草剤への抵抗性を持つ水田の雑草「タイヌビエ」の全ゲノムを高精度に解読しました。

タイヌビエは水田に生える雑草で、防除には除草剤が有効であることが知られています。しかし、近年複数の除草剤に抵抗性を示すものが報告されています。また、水田以外の農耕地でも形が違うタイヌビエが見つかっていることから、今後農業被害が拡大する恐れがあります。

タイヌビエの性質を理解し防除法の開発に役立てるため、かずさDNA研究所は、京都大学、秋田県立大学と共同で、複数の除草剤への抵抗性を持つタイヌビエの全ゲノムの高精度解読を行いました。その結果、タイヌビエのゲノムは、32,337遺伝子を含むゲノムと30,889遺伝子を含むゲノムを合わせ持つ複雑な構造であることが明らかになりました。

今回得られた遺伝子の情報をもとに、今後タイヌビエが除草剤抵抗性を示すようになった原因や新たな除草剤の開発、適切な管理方法の開発が進展することが期待されます。

研究成果は国際学術雑誌 DNA Researchにおいて、11月7日(火)に公開されました。

詳しくはかずさDNA研究所のプレスリリースをご覧ください。

写真:水田に生えるタイヌビエ(秋田県立大学)

論文タイトル:Telomere-to-telomere genome assembly of an allotetraploid pernicious weed, Echinochloa phyllopogon

著者: Mitsuhiko P. Sato, Satoshi Iwakami, Kanade Fukunishi, Kai Sugiura, Kentaro Yasuda, Sachiko Isobe, Kenta Shirasawa

掲載誌:DNA Research

DOI: 10.1093/dnares/dsad023

メディア報道

2023-11-07 農業協同組合新聞