研究経過

茎の節と節間が生じるしくみを解明 ~植物科学の未踏の地「茎の発生学」に挑む~

June 14, 2024 2:13 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:津田班

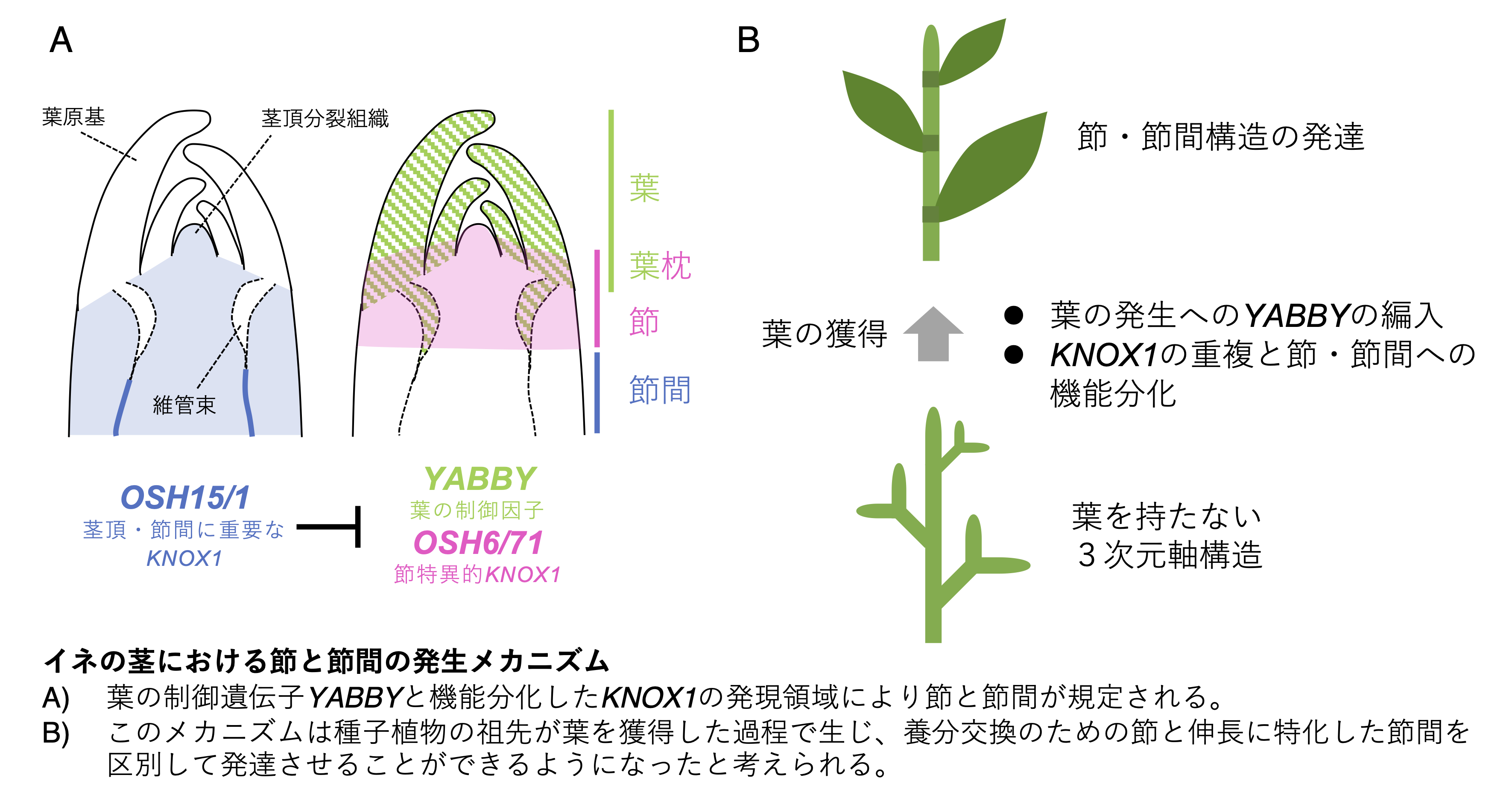

「節」と「節間」の繰り返しからなる茎は植物の主要器官の一つです。節は葉や根系を繋いで養水分の交換をおこないます。一方、節間は光獲得や花粉や種子の散布のため、葉や花を押し上げます。また節間は作物の背丈を決定し収穫効率を左右します。このように、植物学・育種学の両面から重要な茎ですが、茎の発生メカニズムは主要器官の中で唯一研究が進んできませんでした。これは、多くの種で節と節間の区別が不明瞭で、形態的特徴に乏しいことが理由として挙げられます。

公募研究班の津田勝利助教らの研究グループは、節と節間の区別が明瞭なイネの茎に着目し、茎の基本パターンが損なわれた矮性変異体を解析することで、茎の発生メカニズムの解明に挑みました。その結果、

- 節は、葉の発生プログラムが茎に介入することで生まれること、

- この葉の発生プログラムの介入を茎頂の発生プログラムが適度に制限することで節間が生まれること、

- これらのメカニズムは、3次元的な軸構造しか持っていなかった種子植物の祖先が葉を獲得する過程で生じた可能性が高いこと、

を見出しました(図)。

本研究は、植物発生学における最後の砦とも言える茎の基本発生プログラムとその進化過程を明らかにしました。本成果によって、茎の発生学がさらに展開し、農作物の茎形質の改良につながることが期待されます。本研究成果は、国際科学雑誌「Science」に 2024 年 6 月 14 日(日本時間)に掲載されました。

詳しくは、国立遺伝学研究所のプレスリリースをご覧ください。

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2024/06/research-highlights_ja/pr20240614.html

【論文タイトル】

YABBY and diverged KNOX1 genes shape nodes and internodes in the stem.

【著者】

Katsutoshi Tsuda*, Akiteru Maeno, Ayako Otake, Kae Kato, Wakana Tanaka, Ken-Ichiro Hibara, and Ken-Ichi Nonomura

【掲載誌】

Science

【新聞掲載】キタミソウ(絶滅危惧Ⅱ類)の染色体構造を解明した研究成果が新聞記事に取り上げられました!(澤班)

May 29, 2024 5:00 PM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:澤班

熊本大学生物環境農学国際研究センターの澤進一郎センター長、吉田祐樹特任助教らの研究グループは、東海大学大学との共同研究により、北海道・関東・熊本という限定的な場所でしか発見されていないキタミソウの染色体構造を突き止めました。

【ポイント】

- 北海道・関東・熊本という限定的な場所でしか発見されていないキタミソウの染色体構造を解析し、雑種起源の異質四倍体である可能性が示されました。

- これまで、このような特殊な分布パターンを示すキタミソウが、どのように日本にやってきたのか、世界のキタミソウとどのように違っており、どの程度似ているのか、全くわかっていませんでした。

- 熊本県でも希少植物として知られているキタミソウについて、今後、より詳細な性質や生態が明らかになると期待されます.

この研究成果が朝日新聞で取り上げられました。ぜひご覧ください!

◆2024.4.18 ー北海道、関東、熊本だけに生える草 分布の謎解く足がかりは染色体ー 朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASS4J0PBVS4JUEFT006M.html

◆2024.5.22 ー北海道・関東・熊本だけに生息 キタミソウ キミは何者?ー 朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/DA3S15940491.html

◆2024.5.23 ーキタミソウ 分布の謎 「800キロ離れた3地域のみ生息」ー 朝日新聞

図:熊本市のキタミソウ(出典:熊本大学プレスリリース)

〇研究成果詳細はこちら>熊本大学プレスリリース

【論文情報】

論文名:"Genome Size Determination and Chromosome Characterization of Limosella aquatica L. (Scrophulariaceae) in Japan"

"日本におけるキタミソウの染色体構造とゲノムサイズの決定"

著者・所属:加藤木高広1、吉田祐樹2、中山魁仁3、 星良和4、澤進一郎2

1東海大学総合農学研究所

2 熊本大学大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センター

3東海大学農学部農学科

4東海大学大学院生物科学研究科

掲載誌:Cytologia

DOI:https://doi.org/10.1508/cytologia.88.339

URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/cytologia/88/4/88_D-23-00058/_html/-char/ja

本領域のメンバーが令和6年度 日本育種学会【奨励賞】を受賞しました(木下班)

May 15, 2024 11:01 AM

Category:受賞

main:木下班

計画研究班(木下班)の 殿崎薫助教(横浜市立大学 木原生物学研究所)が令和6年度 日本育種学会「奨励賞」を受賞しました。

おめでとうございます!

【受賞題目】

「イネの胚乳における生殖的隔離機構の遺伝育種的研究」

■ 詳しくはこちらをご覧ください。

【プレスリリース】植物の染色体が維持されるための仕組みを解明 ~自在な半数体誘導を介した育種法開発の糸口~ (武内班)

May 1, 2024 9:00 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:武内班

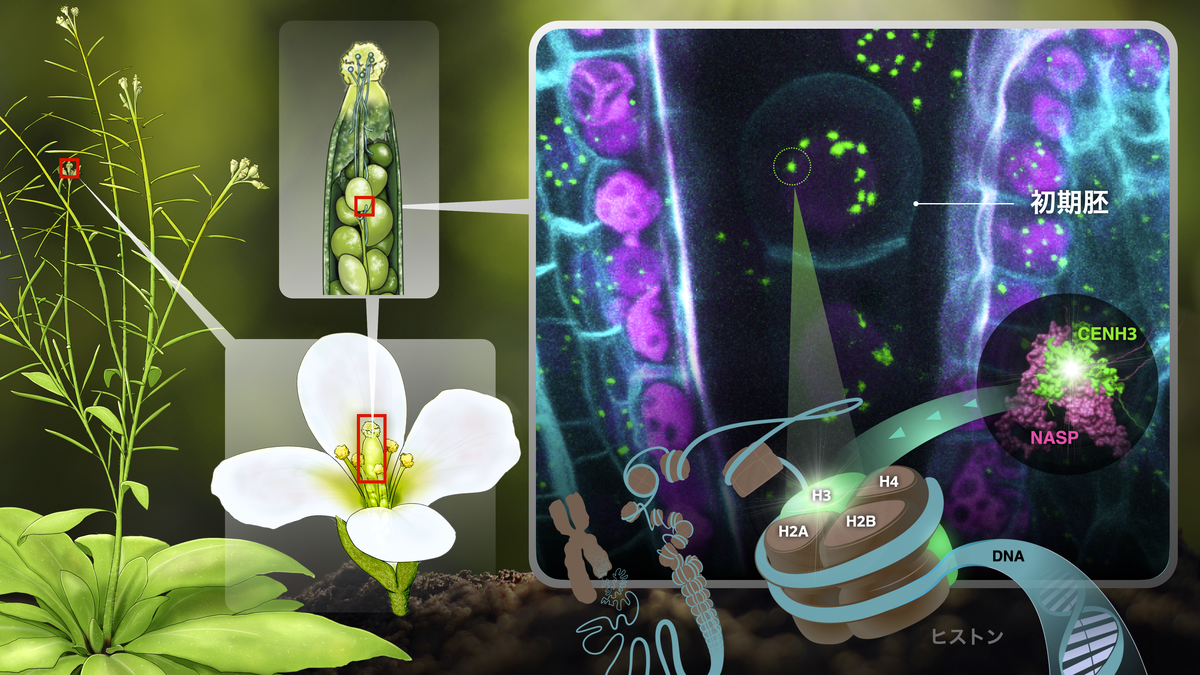

公募研究班の名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所の武内秀憲特任助教らの研究グループは、植物の受精時に雄と雌の染色体が維持されるための仕組みを発見しました。

本研究では、染色体維持の鍵分子であるセントロメア特異的ヒストン(CENH3)の認識・運搬の分子基盤を植物で明らかにしました。さらに、CENH3の運搬を担うヒストンシャペロンタンパク質(NASP)は、植物の受精卵・初期胚において特に重要な役割を有しており、機能が損なわれると染色体の脱落が起こることを見出しました。

受精卵では状態の異なる雄と雌の遺伝情報(染色体)が混ざり合います。このとき、雌雄両方の染色体セットが適切に保持されるために"種の認証"とも言える仕組みがはたらくと考えられますが、その仕組みの詳細はほとんど分かっていませんでした。本研究により、受精卵・初期胚における染色体維持の仕組みの理解が進んだことで、半数体や倍数体個体の自在な誘導といった育種を効率化させる技術への応用が期待されます。

本研究成果は、2024年4月26日付で日本植物生理学会の国際誌「Plant & Cell Physiology」に掲載されました。

詳しくは プレスリリース本文 または 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所の 研究ハイライトのページ をご覧ください。

論文タイトル: The chaperone NASP contributes to de novo deposition of the centromeric histone variant CENH3 in Arabidopsis early embryogenesis

著者: Hidenori Takeuchi*, Shiori Nagahara, Tetsuya Higashiyama and Frédéric Berger (*責任著者)

雑誌名: Plant & Cell Physiology

DOI: 10.1093/pcp/pcae030

【プレスリリース】組換え植物細胞を自発的に分化させる技術の開発 -細胞・組織培養の省力化に貢献- (井川班)

April 23, 2024 11:51 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:井川班

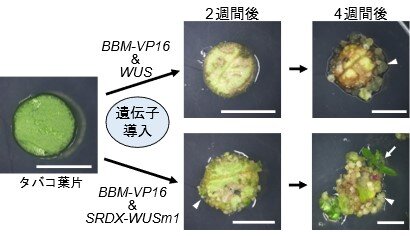

千葉大学大学院園芸学研究院の井川智子准教授らの研究グループ、千葉大学国際高等研究基幹の南川舞准教授、名古屋大学大学院生命農学研究科の榊原均教授、理化学研究所環境資源科学研究センター(理研CSRS)の小嶋美紀子専門技術員らの共同研究により、植物の発生過程において細胞分裂や形態形成を制御する役割を持つ遺伝子を細胞に導入して発現させることで、培地にホルモンなどの植物成長調節物質(Plant Growth Regulator: PGR)を加えなくても組換え細胞が自発的に分裂・増殖し、器官分化する技術を開発しました。さらに、分化過程における細胞内ホルモン濃度の変化と発現パターンを変化させる遺伝子を明らかにしました。

植物で遺伝子組換えやゲノム編集を行うためには,一般に植物細胞の分化制御法が前提として求められます。本研究では分化条件を模索する作業を割愛し,組換え体を作製するバイオテクノロジーを開発しました。様々な植物種での遺伝子組換えやゲノム編集、培養による分化制御方法を大きく変革できる可能性を示しており,多くの方に活用していただければと思います。

本研究成果は、2024年4月3日に国際学術誌Frontiers in Plant Scienceにオンライン公開されました。

図 シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)由来のBBM(BABYBOOM)とWUS(WUSCHEL)遺伝子をタバコ(Nicotiana tabacum)の葉片細胞へ導入し,その後PGRフリー培地上で培養して誘導された分化反応 (出典:プレスリリース資料)

遺伝子を導入しなかった葉片、BBMまたはWUSのみを導入した葉片、改変しないBBMとWUSを導入した葉片は培養4週間後に枯死したのに対して、BBMの転写活性増強型(BBM-VP16)およびWUSを導入した葉片からは、培養4週間後に細胞が脱分化を起こしてカルスが形成された(図2上段;△)。さらにBBM-VP16とWUS転写抑制増強型の改変遺伝子(SRDX-WUSまたはSRDX-WUSm1)を導入した葉片からは培養2週間後にカルスが発生し、その4週間後には再分化が起こり不定芽も発生した(図2下段;⇧)。

■論文情報

タイトル:Autonomous differentiation of transgenic cells requiring no external hormone application: the endogenous gene expression and phytohormone behaviors.

著者:Sato Y., Minamikawa M.F., Pratama B.B., Koyama S., Kojima M., Takebayashi Y.,Sakakibara H., Igawa T.

雑誌名:Frontiers in Plant Science

DOI:https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1308417

■詳細は以下をご参照ください

https://www.chiba-u.ac.jp/news/files/pdf/240417_bbm_wuf_4.pdf