研究経過

【原著論文】少数派の利益に関わる変異を探すためのGWAS(清水班)

April 6, 2023 2:18 PM

Category:論文発表

main:清水班

計画研究・清水健太郎教授グループ(チューリッヒ大学・横浜市立大学)の佐藤安弘上級助手らが千葉大学との共同研究で行った頻度依存選択のゲノムワイド関連解析(GWAS)が米国進化生物学会誌Evolutionに発表されました。

頻度依存選択とは特殊な自然選択圧の1つで、少数派の対立遺伝子が有利になる負の頻度依存選択と、多数派の対立遺伝子が有利になる正の頻度依存選択の2つがあります。特に負の頻度依存選択は、少数派の変異が集団から排除されるのを防ぐので、遺伝的多様性を安定的に維持する大事な要因です。例えば、病原抵抗性の進化では、新たに生じた少数派の変異が病気から逃れるために有利になることがあります。植物の生殖に関わる形質でも、送粉者を介した負の頻度依存選択によって異なる花の色のランが共存できることが知られています。

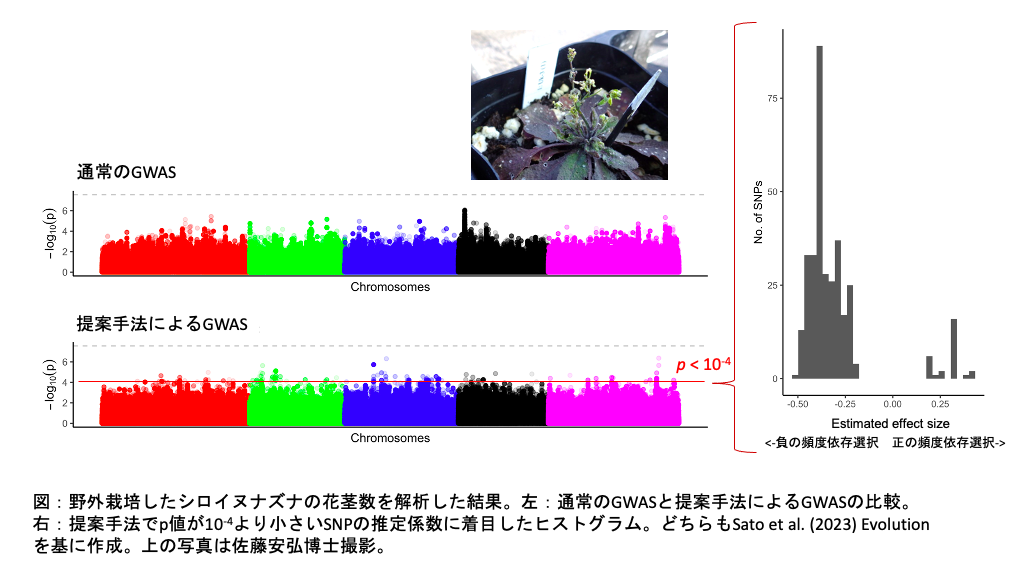

これまでに我々は、統計力学のイジングモデルを用いて、個体間相互作用を取り入れたGWAS手法NeighborGWASを開発してきました(Sato et al. Heredity 126:597-614, 2021, https://www.nature.com/articles/s41437-020-00401-w) 。今回さらに、 1遺伝子座-2対立遺伝子座からなる頻度依存選択のモデルに拡張しました。そして、野外栽培したシロイヌナズナの花茎の数を解析しました。その結果、花茎数と相関が強かったSNPには正よりも負の頻度依存選択に関わるものが多く見られました。さらに、これらのSNPの近くには病原菌抵抗性に関わる遺伝子が見られたことから、負の頻度依存選択に関わる既知の機能と比べても妥当な結果が得られたと考えられます。

ここまで読んで、植物の生殖に詳しい方々は「自家不和合性システムに対する負の頻度依存選択にも使えないのか」と問われるかもしれませんが、現状では2対立遺伝子までしか対応できていません。3型以上の場合にもSNPマーカーを基にしたGWASで検出できるかは今後の課題です。

<発表論文>

Yasuhiro Sato, Yuma Takahashi, Chongmeng Xu, Kentaro K. Shimizu,

Detecting frequency-dependent selection through the effects of genotype similarity on fitness components.

Evolution, Volume 77, 1145-1157, 2023

第64回日本植物生理学会にてスポンサードシンポジウムを開催しました

April 3, 2023 10:29 AM

Category:学会での企画

main:奥田班, 榊原班, 藤井班, 赤木班

2023年3月15日、仙台で行われた第64回日本植物生理学会にて、計画研究班の榊原恵子准教授(立教大学)と藤井壮太准教授(東京大学)との共同オーガナイズによるシンポジウム「植物の挑戦的な生殖メカニズムと繁殖適応」が、本領域によるスポンサードセッションとして共同開催されました。

当領域からは領域代表の赤木先生(岡山大学)、奥田先生(東京大学)、養老先生(立教大学・榊原班)、藤井先生も登壇し、領域の研究成果について活発な議論が交わされました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

*プログラム詳細はこちらから

https://jspp.org/annualmeeting/64/pdf/symposium_ja.pdf

【レポート】The Plant & Animal Genome Congress (PAG) 30参加と、国際トウモロコシ・コムギ研究所(CIMMYT)訪問

March 23, 2023 2:15 PM

Category:レポート

main:清水班

場所:Town and Country Hotel, San Diego, USA / International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico

日時:2023年1月13日〜1月18日 / 2023年1月22日〜1月24日

1月13日から18日まで、San Diegoにて開催されたPlant & Animal Genome Congress (PAG) 30に参加しました。次いで、メキシコにある国際トウモロコシ・コムギ研究所(CIMMYT)を1月22日から24日まで訪問しました。本渡航は、学術変革領域「挑戦的両性花原理」の国際会議参加支援を受けました。まずは本支援に深く感謝を申し上げます。

PAGではポスター発表を行いました。また、生物種を問わず「ゲノミクス」の最先端で研究をされている数多くの研究者の方々のご講演や、ポスター発表を通じて、研究の成果や進捗を議論でき、研究を進展させるための新しい知見や刺激をたくさん得ることができました。

PAGに続いてメキシコのCIMMYTを訪問し、コムギ品質研究の専門家であるDr. Maria Itria Ibbaや、コムギ分子育種の専門家であるDr. Susanne Dreisigackerら共同研究者と議論を行いました。コムギ育種の現場をよく知る研究者と話せたことは、新たな共同研究テーマの始動だけでなく、必要とされているコムギ研究の方向性を考える良い機会となりました。また、CIMMYTが管理しているCGIARシードバンクの見学では、その規模の大きさや種子を正確に維持するための徹底した管理方法などを見ることができ、遺伝資源保存の重要性を再認識できました。

今回の学会参加、CIMMYT訪問の経験を今後の自身の研究発展に活かしていきたいです。

岡田萌子

横浜市立大学・木原生物学研究所(清水班)

赤木先生の論文がNature Plantsの表紙&ハイライトに選ばれました!

March 22, 2023 1:59 PM

Category:論文発表

main:赤木班

先日発表された領域代表 赤木先生の論文が、Nature Plants Volume9, Issue3の表紙ならびにハイライトに選ばれました!

ぜひご覧ください。

◆表紙:https://www.nature.com/nplants/volumes/9/issues/3

◆highlight:https://www.nature.com/articles/s41477-023-01379-z

◆論文記事:https://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/flower/research/2023/03/post-5.html

<発表論文>

Recurrent neo-sex chromosome evolution in kiwifruit., Takashi Akagi*, Erika Varkonyi-Gasic, Kenta Shirasawa, Andrew Catanach, Isabelle M. Henry, Daniel Mertten, Paul Datson, Kanae Masuda, Naoko Fujita, Eriko Kuwada, Koichiro Ushijima, Kenji Beppu, Andrew C. Allan, Deborah Charlesworth, Ikuo Kataoka, Nature Plants, 9, pages393-402 (2023), DOI: 10.1038/s41477-023-01361-9

【レポート】学会参加報告(The Plant & Animal Genome Conference:Pag30)とUC Davisへの訪問2

March 9, 2023 11:58 AM

Category:レポート

main:赤木班

2023年1月10日から18日にかけてカリフォルニア大学デービス校への訪問および、サンディエゴで開催されたThe Plant & Animal Genome Conferenceへ参加しました。

The Plant & Animal Genome Conferenceでは六倍体カキ品種群における集団遺伝学的解析についてポスター発表を行い、六倍体栽培ガキの果実形状多様性の系統特異的な進化について、参加者と議論を行いました。また、本大会のプログラムを通して、様々な講演やポスター発表、ワークショップに参加し、最先端の研究に触れることが出来ました。特に果樹作物や倍数体ゲノム解析のワークショップでは自分と近い分野の研究動向について知ることができ、とても勉強になりました。国際学会への参加は今回が初めてだったため、非常に貴重な経験をすることが出来ました。この経験を今後の研究活動に活かしていきたいと思っています。

出張および学会参加に関する費用は学術変革領域研究(A)の総括班からサポートしていただきました。誠にありがとうございました。

堀内 綾乃

岡山大学大学院 環境生命科学研究科(赤木班)