研究経過

【プレスリリース】アブラナ目の生体防御を担う細胞の形成に 気孔形成因子が転用されていた ~植物の特殊な機能を持つ細胞への進化の謎解明へ~ 野菜の味の改変や二酸化炭素吸収能を高めた作物の開発に期待(伊藤班)

February 25, 2025 11:56 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:伊藤班

当領域の計画研究班・奈良先端科学技術大学院大学の伊藤寿朗教授、白川一助教らの論文"Co-option and neofunctionalization of stomatal executors for defence against herbivores in Brassicales"がNature Plants 誌に掲載されました。詳しくは下記よりご覧ください。

Nature Plants

https://www.nature.com/articles/s41477-025-01921-1

オープンアクセス

https://rdcu.be/ea16E

News and Views (解説記事)

Finding factors that enforce the multifaceted functions of FAMA

https://www.nature.com/articles/s41477-024-01890-x

プレスリリース

アブラナ目の生体防御を担う細胞の形成に気孔形成因子が転用されていた

~植物の特殊な機能を持つ細胞への進化の謎解明へ~

野菜の味の改変や二酸化炭素吸収能を高めた作物の開発に期待

http://www.naist.jp/pressrelease/250221.pdf

【プレスリリース】花を咲かせる時期を遅延させる新規低分子化合物を発見 春化に関わる遺伝子の脱抑制の機構を解明 ~植物の成長タイミングを自在に操作し、環境の変化に耐える作物を得る技術開発へ~(伊藤班)

February 20, 2025 10:38 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:伊藤班

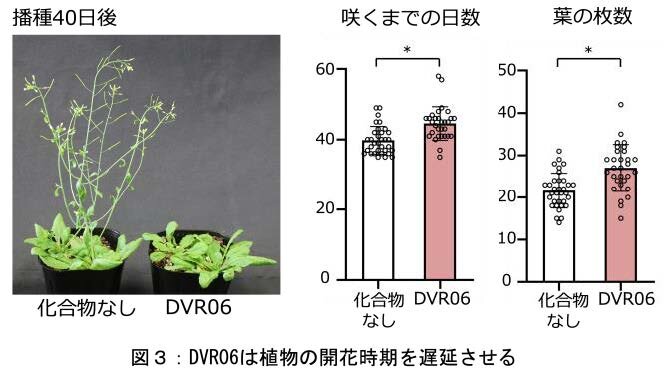

当領域の計画研究班・奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の伊藤寿朗教授と白川一助教らは、植物が冬の低温にさらされることにより、開花の準備を始める春化(注1)という現象について、この春化の抑制に関わる遺伝子の働きを促進することにより、花を咲かせる準備時期を遅延させる脱春化誘導化合物(Devernalizer、DVRs)を世界で初めて同定しました。さらに、モデル植物のシロイヌナズナを使った実験により、DVRsが遺伝子に作用する機構を分子レベルで解明しました。

植物が花を咲かせる時期を促進させる研究は多く行われてきましたが、花を咲かせるためのプログラムを一旦停止して開花時期を遅らせる仕組みはほとんどわかっていませんでした。研究グループは、花を咲かせる時期を遅延させる新規低分子化合物を探索し、特定の分子構造の化合物が春化の抑制に関わる遺伝子の働きを促進することをつきとめ、DVRsを同定しました。

これらの化合物は、植物が花を咲かせる時期を遅延させる仕組みの理解のみならず、人為的に植物が花を咲かせる時期を遅延させる技術の開発にも繋がります。

本研究成果は、Communications Biology誌8巻1号に 2025年1月22日に公開されました(DOI:10.1038/s42003-025-07553-7)。

◆詳細はこちらをご覧ください

【掲載論文】

タイトル:Small molecules and heat treatments reverse vernalization via epigenetic modification in Arabidopsis

著者:Nana Otsuka1, Ryoya Yamaguchi1, Hikaru Sawa1, Naoya Kadofusa2, Nanako Kato2, Yasuyuki Nomura3, Nobutoshi Yamaguchi1, Atsushi J. Nagano3,4, Ayato Sato2, Makoto Shirakawa1*, Toshiro Ito1*

1:奈良先端科学技術大学院大学

2:名古屋大学

3:龍谷大学

4:慶應義塾大学

掲載誌:Communications Biology

DOI:10.1038/s42003-025-07553-7

植物受精卵の核合一過程における転写動態を解明 〜顕微授精法と1細胞トランスクリプトーム解析によるアプローチ〜(井澤班・越水班)

February 13, 2025 2:39 PM

Category:論文発表

main:井澤班, 越水班

東京大学農学生命科学研究科の戸田絵梨香特任研究員と井澤毅教授、東京都立大学理学研究科の木下温子助教と岡本龍史教授、東京大学理学系研究科の東山哲也教授、国立遺伝学研究所の越水静助教およびウェルグリーン・アイ株式会社の矢野健太郎博士らの研究グループは、植物受精卵の核合一過程における経時的な遺伝子発現プロファイルとその父母アリル依存性について明らかにしました。

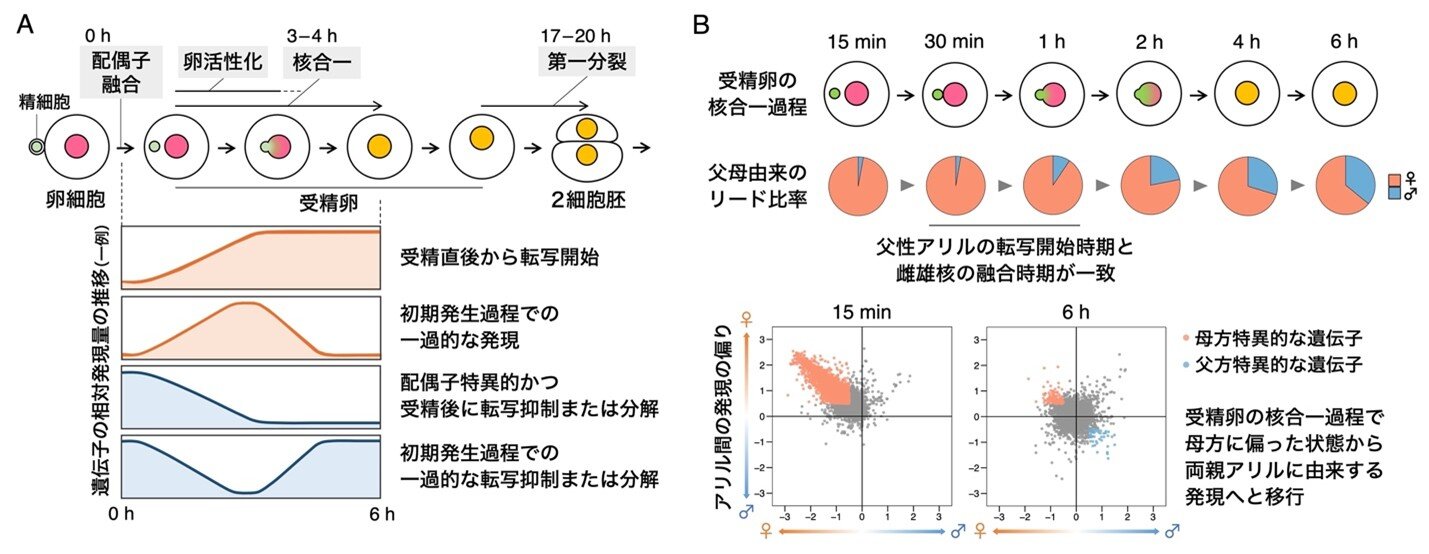

本研究では、イネ受精卵の時系列トランスクリプトーム解析から、卵細胞と比較して受精後に発現上昇・低下する遺伝子群の核合一過程における発現パターンを明示しました(図A)。さらに父母アリル間の解析から、雌雄核の融合時期に父性アリルの転写が開始することや、受精卵の核合一過程において、母方の転写産物に偏った状態から両親アリルに由来する発現へと移行するようすを捉えることに成功しました(図B)。これら研究成果により、植物受精卵の初期発生機構を司る遺伝子の機能解明に向けた研究の進展が期待されます。

本研究成果は、「Development」誌に2025年1月27日付で掲載されました。

図.植物受精卵の核合一過程における遺伝子発現変動 (A)と父母アリルの寄与 (B)

図の一部は、CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) に基づき、部分的に改変して使用した。

<発表論文>

雑誌:Development

題名:Transcriptional dynamics during karyogamy in rice zygotes

著者:Erika Toda*, Shizuka Koshimizu, Atsuko Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Takeshi Izawa, Kentaro Yano, Takashi Okamoto

DOI:10.1242/dev.204497

【プレスリリース】エジプシャンクローバーの高精度全ゲノム解読 ~品種の特性を最新ロングリード技術で解明~

January 27, 2025 12:25 PM

Category:プレスリリース

main:白澤班

かずさDNA研究所、エジプト植物病理学研究所、カフル・エル・シェイク大学は共同で、エジプシャンクローバーの全ゲノムを解読しました。

エジプシャンクローバー(学名Trifolium alexandrinum)は、中東地域の地中海沿岸に自生するマメ科のクローバーです。作物にとって過酷な半乾燥地で栽培することができるため、家畜の餌となる飼料作物として重要な品目の一つです。

エジプシャンクローバーには、刈り取っても再生して複数回収穫ができる品種と一度しか収穫できない品種があります。複数回収穫できる品種は、生産量が多い特徴がある一方で、一度しか収穫できない品種には、緑肥として土壌改良に利用しやすいといった特徴を持っています。効率よく目的に合わせた品種開発を行うためには、ゲノム情報を用いた育種計画が求められることから、本研究では、最新のロングリード技術を用いて2品種の比較を行いました。

本研究の結果、2品種の間でゲノムサイズに約1000万塩基対の違いを見出し、品種間で遺伝的に大きな違いがみられる箇所をゲノム中に25か所特定しました。この25か所に含まれる遺伝子が品種の特徴を決定していると推定されます。今回決定されたゲノム配列をもとに、今後、生産量の増加や栽培コストの低減した品種育成や、品種の違いとゲノム配列の違いから、有用な遺伝子の探索など分子生物学的な研究の促進につながることが期待されます。

詳細はプレスリリース資料をご覧ください。

論文タイトル:Near-complete telomere-to-telomere de novo genome assembly in Egyptian clover (Trifolium alexandrinum)

著者:Mitsuhiko P. Sato, Ramadan A. Arafa, Mohamed Rakha, Amero A. Emeran, Sachiko Isobe, and Kenta Shirasawa

掲載誌:DNA Research

DOI:10.1093/dnares/dsae036

【プレスリリース】植物花粉の急速な目覚めを支える巨大タンパク質の発見(藤井班)

December 5, 2024 10:00 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:藤井班

当領域の計画研究班・東京大学大学院農学生命科学研究科の藤井壮太准教授(兼任サントリーSunRiSE研究者)および同所属のSurachat Tangpranomkorn特任研究員(当時)、高山誠司東京大学名誉教授と、東京家政学院大学現代生活学部の石綱史子准教授、中部大学応用生物学部の鈴木孝征教授による研究グループは、植物の花粉発芽の鍵となる分子を明らかにしました。

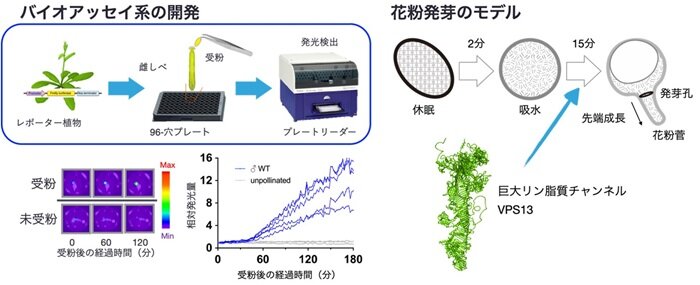

本研究ではホタルルシフェラーゼを応用しラボ独自に開発した花粉活性検出システム(図1左)を用いることで、花粉の機能に必要なVPS13aタンパク質を同定しました。植物では初めてVPS13分子種の詳細な機能が明らかになり、この研究成果は今後植物の生殖制御に役立つことが期待されます。

図1:植物の花粉と発芽において機能するVPS13

◆詳細はこちらをご覧ください>東京大学のHPへ

<発表論文>

雑誌 New Phytologist

題名 A land plant specific VPS13 mediates polarized vesicle trafficking in germinating pollen

著者 Surachat Tangpranomkorn, Yuka Kimura, Motoko Igarashi, Fumiko Ishizuna, Yoshinobu Kato, Takamasa Suzuki, Takuya Nagae, Sota Fujii*, Seiji Takayama*

DOI 10.1111/nph.20277

URL https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.20277