研究経過

【プレスリリース】画像解析AIを利用して植物の環境応答解析システムを開発(清水班)

September 27, 2023 11:03 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:清水班

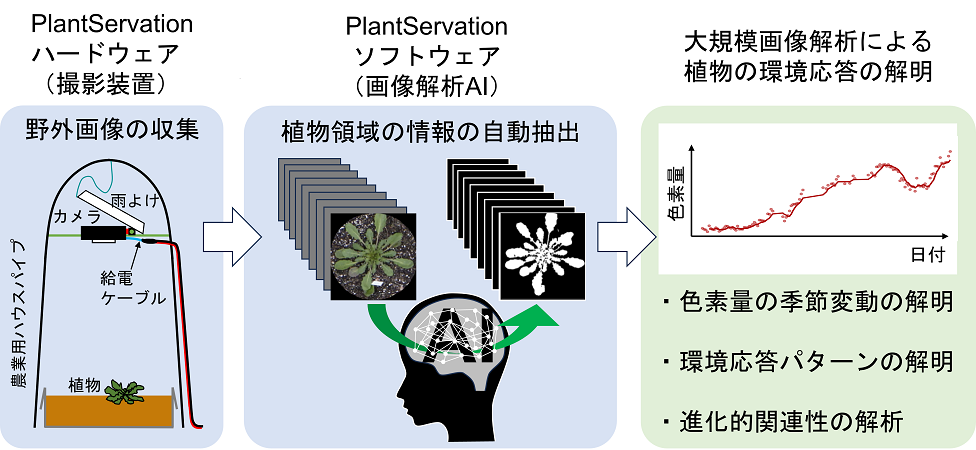

横浜市立大学木原生物学研究所 清水健太郎 客員教授(チューリッヒ大学 教授兼任)らの研究グループは、エルピクセル株式会社、筑波大学、チューリッヒ大学、農業・食品産業技術総合研究機構、株式会社ヒューマノーム研究所、京都大学、東京大学、金沢大学との共同研究により、野外での植物の状態をモニタリングするAIを利用した画像解析システム(PlantServation)を開発し、色素量の変動を指標として植物の環境応答を解析できる手法を確立しました(図1)。

本研究ではNHKのドラマ、連続テレビ小説「らんまん」のモデルにもなった牧野富太郎博士が名付けたことでも知られるタチスズシロソウなどの植物の画像データを400万枚以上収集し、解析しました。その結果、種間交雑に由来する植物が様々な環境に適応する頑健性をどのように示すのかを解明しました。

地球環境の変動による食糧生産への影響が危惧される中、実験室内ではなく野外の変動環境における植物の環境応答の研究は近年重要視されています。本研究で開発したAIを活用した研究手法は様々な作物や野生植物へ適用が可能で、生態学、進化学、農学などへの貢献が期待されます。

本研究成果は、オンライン国際科学雑誌「Nature Communications」に掲載されました。(日本時間2023年9月22日(金)18時)

動画:野外で生育しているシロイヌナズナ

野外で生育しているシロイヌナズナの画像をPlantServationソフトウェアによって解析した結果

図1 本研究で開発した植物画像解析システムPlantServationの概要

◆詳しくはこちら→横浜市立大学プレスリリース

◆論文情報

タイトル:Seasonal pigment fluctuation in diploid and polyploid Arabidopsis revealed by machine learning-based phenotyping method PlantServation

著者:Reiko Akiyama, Takao Goto, Toshiaki Tameshige, Jiro Sugisaka, Ken Kuroki, Jianqiang Sun, Junichi Akita, Masaomi Hatakeyama, Hiroshi Kudoh, Tanaka Kenta, Aya Tonouchi, Yuki Shimahara, Jun Sese, Natsumaro Kutsuna, Rie Shimizu-Inatsugi, Kentaro K. Shimizu.

掲載雑誌:Nature Communications

DOI: doi.org/10.1038/s41467-023-41260-3

◆メディア報道

2023-9-22 日本経済新聞

2023-9-25 農業共同組合新聞

2023-9-26 bp-Affairs

第87回日本植物学会にてスポンサードシンポジウムを開催しました

September 15, 2023 3:31 PM

Category:学会での企画

main:佐藤班, 奥田班, 寺内班, 赤木班

2023年9月8日、札幌で行われた第87回日本植物学会にて、計画研究班の奥田哲弘先生(東京大学)と公募研究班の佐藤良勝先生(名古屋大学)との共同オーガナイズによるシンポジウム「異分野融合技術で挑む植物科学の革新」を、本領域によるスポンサードセッションとして共同開催しました。

当領域からはオーガナイザーの佐藤先生をはじめ公募研究班の寺内良平先生(京都大学)、計画研究(赤木班)の桒田恵理子さん(岡山大学)も登壇し、領域の研究成果について活発な議論が交わされました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

*プログラム詳細はこちらから

http://bsj.or.jp/bsj87/symposium.html

ソバゲノムの解読 ~高精度ゲノム解読がソバの過去と未来を紡ぐ~

August 24, 2023 1:21 PM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:白澤班

蕎麦は、寿司、天ぷらと並ぶ代表的な日本食の一つですが、近代的な育種の対象とされずに生産技術の改善が進んでいません。2016年に、近代育種の基礎となる栽培ソバのゲノムの解読が行われましたが、当時の解析技術には精度に限界がありました。

今回、かずさDNA研究所を含む国際共同研究グループはDNAの塩基配列を一度に長く解析できるロングリード技術を駆使し、栽培ソバのゲノムを染色体レベルで高精度に解読しました。

その結果、栽培ソバの起原には、チベット南東部の集団が関与していることを解き明かしました。さらに、このゲノム情報と従来育種法を組み合わせることによって、これまでになかったモチ性ソバの開発に成功しました。モチ性ソバとは、モチモチとした食感を持つ新たなソバです。イネなどの多くの穀類にはモチ性形質が存在しますが、ソバにはこれまで存在しなかったものです。

今後、本研究で使われた解析方法や育種方法が、多様な栽培作物の改良に活かされることが期待されます。

京都大学、理化学研究所、農研機構、千葉大学、京都府立大学、総合研究大学院大学、雲南農業大学、ケンブリッジ大学との共同研究。

詳しくは、かずさDNA研究所のプレスリリースをご覧ください。

論文タイトル: Genome sequencing reveals the genetic architecture of heterostyly and domestication history of common buckwheat.

著者:Fawcett, J.A., Takeshima, R., Kikuchi, S. et al.

掲載誌:Nat. Plants

DOI: 10.1038/s41477-023-01474-1

メディア報道

2023-08-11 日本経済新聞

2023-08-11 時事通信

2023-08-11 朝日新聞

2023-08-18 日経バイオテク

発熱植物ザゼンソウの生存戦略に手がかり〜ザゼンソウは積雪に強く多様性が高いことが明らかに〜

August 24, 2023 10:35 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:白澤班

sub:清水班

かずさDNA研究所と宮崎大学は、国内に記録されているザゼンソウとヒメザゼンソウの分布情報と環境データを突き合わせることで、発熱するザゼンソウの方が発熱しないヒメザゼンソウより雪深い地域に生育すること、2万年前の最終氷期にはザゼンソウはすでに現在に近い分布を示していたことを明らかにしました。

また、日本各地で採取した両種の葉緑体や核のDNAを比較すると、ザゼンソウの方が遺伝的な多様性が高いことがわかりました。

本研究の成果は、発熱する植物としない植物の異なる生存戦略を解き明かすための重要な手がかりなります。

研究成果は、国際学術雑誌 Ecology and Evolutionにおいて、7月15日(土)にオンライン公開されました。

詳しくはかずさDNA研究所のプレスリリースを御覧ください。

著者:Mitsuhiko P. Sato, Ayumi Matsuo, Koichi Otsuka, Kohei Takenaka Takano, Masayuki Maki, Kunihiro Okano, Yoshihisa Suyama, Yasuko Ito-Inaba

掲載誌:Ecology and Evolution

DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.10319

メディア報道

2023-08-03 農業協同組合新聞

【書籍】『植物の超階層生物学』が出版されました(清水班、藤井班)

August 10, 2023 9:32 AM

Category:アウトリーチ活動, 論文発表

main:清水班, 藤井班

計画研究・清水健太郎教授(チューリッヒ大学・横浜市立大学)の研究グループの佐藤安弘上級助手(チューリッヒ大学)らが名古屋大学の村中智明助教と共同で編集した『植物の超階層生物学:ゲノミクス×フェノミクス×生態学でひもとく多様性』が文一総合出版から出版されました。

本書は種生物学会の和文誌シリーズとして刊行され、成果に至る経緯を含めながら最新の研究を日本語で紹介することを狙いとしています。シリーズ最新作の『植物の超階層生物学』はゲノムから進化・生態まで、各階層の第一線の研究者による成果が目白押しの一冊となっています。植物の生殖に関する内容としては、計画研究・藤井壮太准教授(東京大学)らによるGWASからSPRI1同定に至る経緯がゲノミクス編の1つとして紹介されています。また、コラムには計画研究・清水班の畠山剛臣博士(チューリッヒ大学)による倍数体ゲノミクスの技術解説もあります。すでに植物の研究に携わっている方々はもちろんのこと、これから研究を始める学部生・大学院生のみなさんにも、ぜひお手にとって頂けると幸いです。

<書誌情報>

種生物学会編(責任編集:佐藤安弘・村中智明)

『植物の超階層生物学:ゲノミクス×フェノミクス×生態学でひもとく多様性』

文一総合出版, ISBN-13: 978-4829962107

文一総合出版リンク:https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-6210-7/Default.aspx

【 目次 】(著者敬称略)

第1部 ゲノミクス編:ゲノムを読んだら何がわかる?

第1章 ゲノム解読技術の発展と, 野生アズキの耐塩性研究(内藤健)

第2章 ゲノム情報から迫るハワイフトモモの種内多様化プロセス(伊津野彩子)

コラム1 反復配列・トランスポゾンとその検出(伊藤佑)

第3章 植物の雌しべが花粉を選び分けるしくみ(藤井壮太)

第4章 大量ゲノム情報時代の植物育種(矢部志央理)

第2部 フェノミクス編:植物を調べつくす方法

第5章 なぜ青いバラは咲かないのか -アントシアニンによる多彩な花色の発現機構-(吉田久美)

第6章 接木の科学によって, 技術をさらに使いこなす(野田口理孝)

第7章 赤外分光法によるヤセイカンランのクチクラの構造解析 -物理化学者による非破壊計測の試み-(羽馬哲也・関功介)

コラム2 クチクラワックスを介した花芽防御機構の標高分化 -春先のマイルドな凍結ストレスへの繁殖器官の適応-(湯本原樹・工藤洋)

第8章 作物生産科学におけるC3型個葉光合成とその変動光応答(田中佑)

第9章 ウキクサを光らせて概日時計を視る(村中智明)

第3部 ノウハウ編:こっそり教えるテクニック

第10章 植物におけるゲノムワイド関連解析の落とし穴(山本英司)

コラム3 倍数体ゲノムのバイオインフォマティクス(畠山剛臣)

第11章 植物3次元形態のデータ化, 定量化, モデル化(野下浩司)

コラム4 画像情報に基づく植物・植生の判別とその発展 -深層学習による技術発展を中心に-(渡部俊太郎・大西信徳・伊勢武史)

コラム5 ゲノム解析の前提となる分子生物学の基礎知識(村中智明)