研究経過

【レポート】学会参加報告(Keystone symposia "Plant Epigenetics and Epigenome Engineering")

October 27, 2025 10:58 AM

Category:レポート

main:伊藤班

開催期間: 2025年10月13日~16日

開催場所: Hilton Fort Collins(アメリカ合衆国・コロラド州フォートコリンズ)

2025年10月13日から18日にかけて、アメリカ・フォートコリンズで開催されたKeystone symposia "Plant Epigenetics and Epigenome Engineering"に参加しました。本国際会議は、ペンシルバニア大Doris Wagner博士、 ワシントン大Xuehua Zhong博士、マックスプランク Claudia Kohler博士、本領域計画班の伊藤寿朗博士がオーガナイズしたものであり、世界中から植物エピジェネティック研究者達が集まりました。本渡航は、学術変革領域「挑戦的両性花原理」の国際会議参加支援を受けて実現したものであり、ここに深く感謝申し上げます。

本学会では、イネ科特有の構造物である芒(ぼう)の発達に関わるエピゲノム制御に関する研究成果をポスター発表として報告しました。多くの研究者から貴重な意見をいただき、活発な議論を行うことができました。

また、植物エピジェネティクス分野を先導する多くの研究者による講演やポスター発表を通じて、最新の研究成果や今後の研究動向について貴重な知見を得ることができました。

さらに、最前線で活躍する研究者らによるエピゲノム編集に関するパネルディスカッションを聴講し、当該分野における基礎研究の今後の発展方向や課題について、改めて深く考える貴重な機会となりました。加えて、Career Roundtableへの参加を通じて、国際的な研究環境におけるキャリア形成や研究者としての姿勢について、多角的な視点から考えることができました。

今回の会議で得た知見や経験を、今後の研究活動の発展に活かしていきたいです。

中村 光希

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科(伊藤班)

【プレスリリース】遺伝子カタログ化によるコムギ品種間多様性の解明 〜食料安全保障を目指した新品種開発を加速〜(清水班)

October 10, 2025 10:21 AM

Category:プレスリリース, 論文発表

main:清水班

横浜市立大学木原生物学研究所 清水健太郎客員教授(チューリッヒ大学 進化生物・環境学研究所長・教授兼任)、新潟大学農学部 岡田萌子助教(前横浜市立大学特任助教)、京都大学農学研究科 那須田周平教授、および京都府立大学大学院生命環境科学研究科 半田裕一教授らの研究グループは、国際10+コムギゲノムプロジェクトとの共同研究で、日本を代表する品種である農林61号を含む9品種の網羅的な遺伝子発現解析を行い、農林61号が他の品種にはない特徴的な染色体領域を持つことを明らかにしました。この領域には組織特異的に機能する新規遺伝子や病害抵抗性に関連する遺伝子が多く見つかり、今後の世界のコムギ安定生産に向けた新品種育成に有用な素材としてゲノム育種を推進すると期待されます。

本研究成果は、国際科学誌「Nature Communications」に掲載されました。(日本時間2025年10月6日18時)

図1 世界のコムギ9品種から遺伝子発現マップを作成

◆詳細はこちらをご覧ください

<論文情報>

タイトル: De novo annotation reveals transcriptomic complexity across the hexaploid wheat pan-genome

著者:Benjamen White, Thomas Lux, Rachel Rusholme-Pilcher, Angéla Juhász, Gemy Kaithakottil, Susan Duncan, James Simmonds, Hannah Rees, Jonathan Wright, Joshua Colmer, Sabrina Ward, Ryan Joynson, Benedict Coombes, Naomi Irish, Suzanne Henderson, Tom Barker, Helen Chapman, Leah Catchpole, Karim Gharbi, Utpal Bose, Moeko Okada, Hirokazu Handa, Shuhei Nasuda, Kentaro K Shimizu, Heidrun Gundlach, Daniel Lang, Guy Naamati, Erik J Legg, Arvind K Bharti, Michelle L Colgrave, Wilfried Haerty, Cristobal Uauy, David Swarbreck, Philippa Borrill, Jesse A Poland, Simon G Krattinger, Nils Stein, Klaus F X Mayer, Curtis Pozniak; 10+ Wheat Genome Project; Manuel Spannagl, Anthony Hall

掲載雑誌: Nature Communications

【レポート】Python・機械学習講習会に参加して

September 26, 2025 10:54 AM

Category:レポート

main:榊原班, 清水班

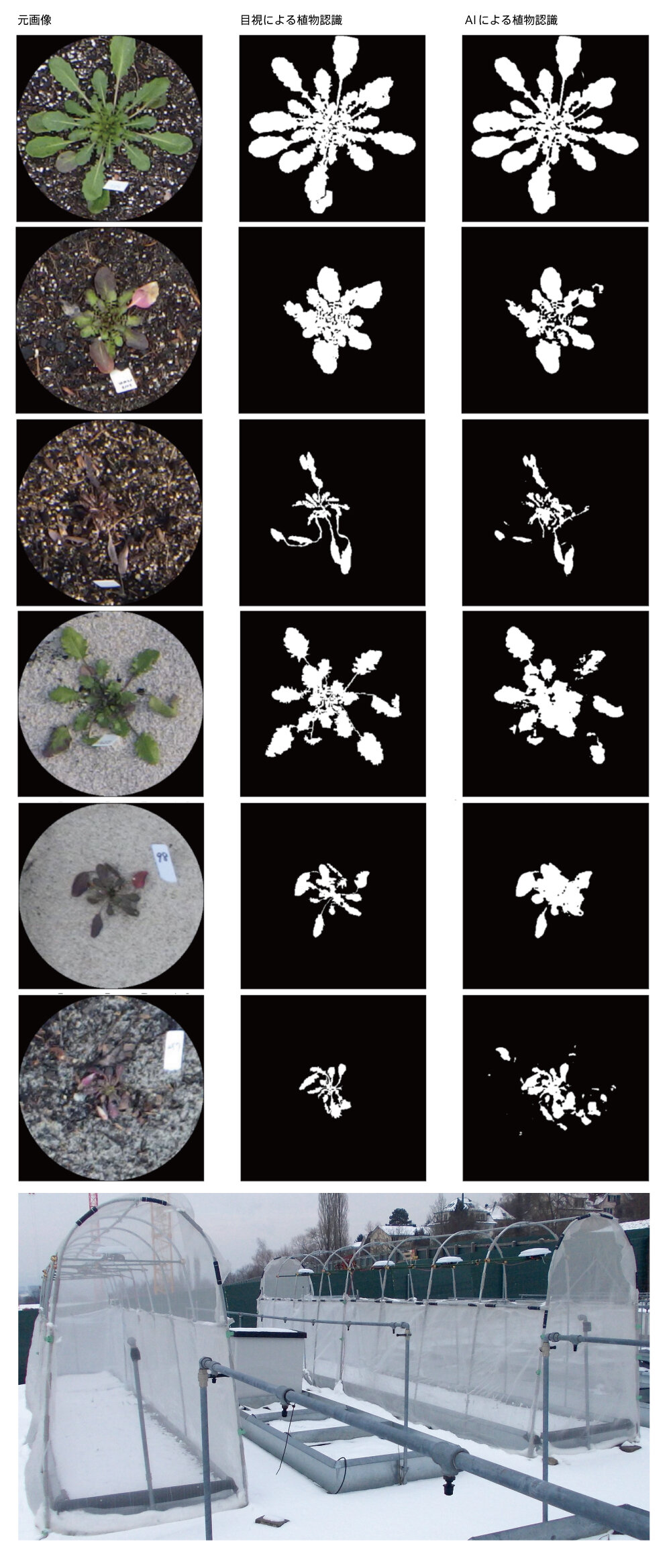

2025年8月25日~27日、9月8日~9日の計5日間、立教大学にて孫健強先生(農研機構・清水班)を講師にお迎えして、「Python・機械学習講習会」が開催されました。

前半の「Python入門」では、変数やデータ構造、制御構文といった基礎から、データ処理・可視化、統計解析、さらにはテキストデータ解析(文字列や塩基配列解析)まで、研究に直結する幅広い内容を学びました。後半の「機械学習入門」では、分類アルゴリズムや深層学習など、実践的な手法について丁寧な解説が行われました。

参加者は学部生から教授まで幅広く、講習中は真剣に取り組み、休憩時間には和やかな交流が広がるなど、学びと交流の両面で充実した時間となりました。また、講習後も質問や相談ができるアフターフォロー体制が整っており、受講者にとって継続的に学びを深められる貴重な機会となっています。プログラミングや機械学習を基礎から応用まで体系的に学びたい方は、ぜひ次の機会にご参加ください。

文字山大斗(立教大学理学部生命理学科4年・榊原班)

「現在進行中の進化を野外で研究する」Natureダイジェストに掲載されました(清水班)

September 8, 2025 9:06 AM

Category:メディア報道

main:清水班

計画研究班の横浜市立大学木原生物学研究所 清水健太郎客員教授(チューリッヒ大学 進化生物・環境学研究所長・教授兼任)の研究がNatureダイジェストのJapanese Authorシリーズに掲載されました。ゲノム重複による進化、自殖の進化、ダーウィンの仮説の検証、そしてまた異分野間研究の面白さなどについて紹介されています。

くわしくはこちらをご覧ください。

Nature ダイジェスト Vol. 22 No. 9DOI: 10.1038/ndigest.2025.250941

Credit: Reiko Akiyama

イネの開花を操る遺伝子の"遠隔操作スイッチ"を発見――ゲノム編集技術で28 kb離れた制御領域を特定――(井澤班)

August 19, 2025 11:11 AM

Category:論文発表

main:井澤班

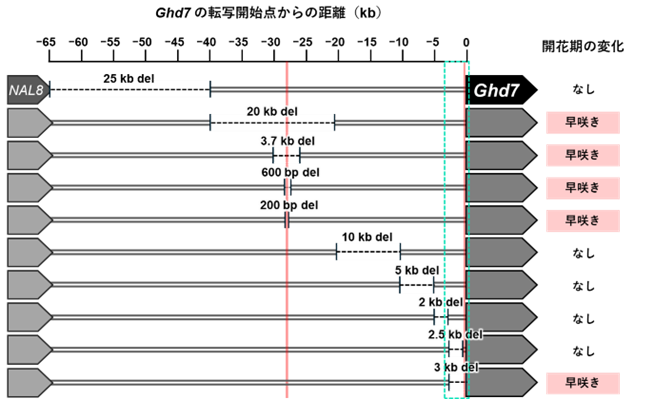

当領域代表・東京大学大学院農学生命科学研究科の井澤毅教授らの研究グループは、農研機構の小郷裕子博士らとの共同研究により、イネの開花時期を制御する重要な遺伝子Ghd7(注1)の転写に必要となる「遠隔操作スイッチ」のDNA領域(シス制御領域;注2)を特定しました。これは、遺伝子本体から約28 kb(キロベース)も離れた位置にある、わずか228塩基対の領域です。

本研究では、CRISPR/Cas9によるゲノム編集技術(注3)を用いて、Ghd7の上流の65 kbにわたる広いDNA領域をスキャンするように欠失させ、どの部分がGhd7の働きを制御しているかを調べました。その結果、この228塩基対の領域が朝の光に反応してGhd7のスイッチを入れ、イネの開花を遅らせる働きを持つことが明らかになりました。

今回の発見は、植物の遺伝子発現が遠く離れた領域によってコントロールされることを遺伝学的に証明した、世界的にも稀有な成果です。この仕組みを応用して、イネの開花期のより精密な調整が可能になることが期待されるほか、植物の光応答の仕組みをより詳細に解明する手掛かりになると予想されます。

図1:本研究で作出した上流欠失系統とその開花期の変化

◆詳細はこちらをご覧ください>東京大学のHPへ

<論文情報>

雑誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)

題 名:A 65-kb Deletion Survey Identifies a Distal Cis-Regulatory Region for Red-Light Induction of Ghd7, a Key Rice Floral Repressor

著者名:Yuko Ogo, Takumi Kawauchi, Manaki Mimura, Ken Naito, Hironori Itoh, and Takeshi Izawa* (*Corresponding author)

DOI:10.1073/pnas.2423119122