こんにちは,D2の辺本です.

甲子園にオリンピック,暑い夏も終わってしまいましたね.

テレビに釘付けで,寝不足な方も多かったのではないでしょうか?

それに加えて,この天気.

台風が近付いているせいで,仙台もジメジメな毎日です.

とにかく蒸し暑い・・・冷房使わない派の私が,家でもスイッチONにしてしまうほど.

石川で生まれ育った私,ジメジメ天気には慣れているはずなのに・・・

早くからッとしないかなー.

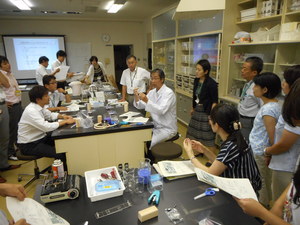

夏の楽しみも終わり,萎れ気味の私たちの元に,

共同研究をしている三重大学の諏訪部先生から素敵な贈り物が届きました!

「藤稔」と「伊賀乙女」です.立派な立派なぶどうです!

妊娠9か月目の増子さんとともにパシャり.

藤稔(ふじみのり)は,神奈川県のぶどう農家でうまれた品種.親は,井川682とピオーネ.

山梨県産では「大峰」として売られているものですね.

1粒が約20gと大粒なので,見た目も素晴らしく,食べ応えありな葡萄です.

とにかくジューシーな葡萄.最高でした.

伊賀乙女(いがおとめ)は,品種名「安芸クイーン」のブランド名.

巨峰を自家受粉して生まれた赤色の巨大粒品種だそうです.

赤色系葡萄と言えば!石川県産のルビーロマン!

石川県民でもなかなか食べられないと言われている高級ぶどう.

そんな高級ぶどう,最近なべさんが食べたそうで・・・羨ましい限りです.

話は戻り,伊賀乙女!これがまた美味!

藤稔も十分甘いのですが,それにも増して甘味が強く,しっかりした食感でした.

そして,他の特徴としては,皮が綺麗に剥けること.

写真で見れば一目瞭然.藤稔と違って,ツヤツヤぷるりんとした実が現れます♪

さらに,今日はもう1つ美味しいものが!

京羊羹「天の川」です.隣の研究室の梶野さんから頂きました.

6月1日~8月13日(旧暦七夕)にだけ限定販売される羊羹だそうです.

切るのが勿体ないほど綺麗な羊羹.まゆちゃんが10等分してくれました.

いやー食べるのも勿体なかったなぁー.

諏訪部先生,梶野さん,ありがとうございました.

今日も美味しいものに囲まれて幸せなナベ研でした.

D2 ナベ