台風が近いからか、天候が安定しません。台風10号が来週には、仙台に近づくと。これで、3つ目。被害が出ないように。。。というか、今度はガラス室などの管理をしないと。何とか、3つ目の台風が通過したら、秋風が吹いてくれるのでは。。。というか、まだ、イネの登熟には少し早いのはありますが、作柄に影響が出ないことを。。。 そんなちょっと不安定な天候の8月最後の金曜日は、3年目となった「みやぎ県民大学」。「地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技術~太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改良~」。半導体はトランジスタからLEDまで、渡辺の子供の頃から電気工作などには不可欠なもの。また、低温室での植物育成には、赤、青のLEDを使っています。太陽電池は、今ではあちこちの屋根の上に見ることができ、超伝導は、JR東海が東京-大阪間にリニア新幹線を開通させるには、不可欠な。。。そんな先端技術のオンパレードの講義が8/23-25に。4日目が、そんな堅いもの系の話から少し外れた「植物の品種改良」。先端技術での地球環境への貢献もあるか知れないですが、植物の品種改良も地球環境に優しい農業を実現するためには、重要な技術。。。と言うわけで、少しheteroな組合せですが、3年目となり、ほぼ、定着したような。。。

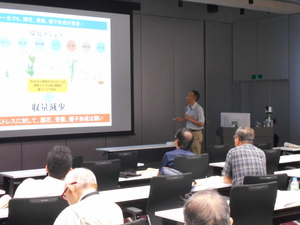

そんなちょっと不安定な天候の8月最後の金曜日は、3年目となった「みやぎ県民大学」。「地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技術~太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改良~」。半導体はトランジスタからLEDまで、渡辺の子供の頃から電気工作などには不可欠なもの。また、低温室での植物育成には、赤、青のLEDを使っています。太陽電池は、今ではあちこちの屋根の上に見ることができ、超伝導は、JR東海が東京-大阪間にリニア新幹線を開通させるには、不可欠な。。。そんな先端技術のオンパレードの講義が8/23-25に。4日目が、そんな堅いもの系の話から少し外れた「植物の品種改良」。先端技術での地球環境への貢献もあるか知れないですが、植物の品種改良も地球環境に優しい農業を実現するためには、重要な技術。。。と言うわけで、少しheteroな組合せですが、3年目となり、ほぼ、定着したような。。。

自己紹介のあと、植物が酸素を作り出していると。。。これに対しては、最後の質問のところで、酸素を作り出す植物が地球上に登場したので、大型動物が進化したのではと。。。鋭い質問が。。。毎年、聴講生の方々には、恐れ入ります。ということを感じます。また、「花」が1つのお題でもあるので、作物の花の写真を10あまり並べて聞いて見るわけですが、これも、難しいものから、答えが出る。。。これも最後の質問のところでわかったのですが、専業農家の方も参加されていて。。。観察力が作物の栽培には不可欠ですから、。。意識の高さと観察力には、今年も感動でした。また、地球温暖化の影響。もちろん、人間の影響が大きいのですが、いろいろな側面から、注視する必要があると。。。先日のNatureに記事があったことを、あわせて、ご紹介をしたり。

自己紹介のあと、植物が酸素を作り出していると。。。これに対しては、最後の質問のところで、酸素を作り出す植物が地球上に登場したので、大型動物が進化したのではと。。。鋭い質問が。。。毎年、聴講生の方々には、恐れ入ります。ということを感じます。また、「花」が1つのお題でもあるので、作物の花の写真を10あまり並べて聞いて見るわけですが、これも、難しいものから、答えが出る。。。これも最後の質問のところでわかったのですが、専業農家の方も参加されていて。。。観察力が作物の栽培には不可欠ですから、。。意識の高さと観察力には、今年も感動でした。また、地球温暖化の影響。もちろん、人間の影響が大きいのですが、いろいろな側面から、注視する必要があると。。。先日のNatureに記事があったことを、あわせて、ご紹介をしたり。

環境に優しいというか、省エネ、コストパフォーマンスを上げるためには、いかに減収を防ぐかが勝負。植物も動物と同じようにストレスを受ける訳で、減収に大きく影響するのは、開花、結実の時期。昨今はずいぶんと夏の暑さが強調されますが、1993年の大冷害では、イネの品種がササニシキからひとめぼれに入れ替わると言うことも。また、効率よい収穫のためには、一定の時期に全てを収穫できること、つまり、そろいがよいと言うこと。そのために、播種する種子に均一性があること。自殖性、他殖性で違いはありますが、今の育種手法は、F1雑種育種。固定した両親を確保して、その組合せで、雑種強勢も期待しながら、そろいをよくする。もちろん、どの組合せがよいのかを、50-100通り、調べる訳なので。。。また、このF1雑種育種によってできた種子を区別するためには、◎△□交配というものを探すこと。もちろん、作目によってはないものもありますが。。。少し種子にかけるコストはかかるかも知れないですが、できあがりの農作物はよいものができますから。

環境に優しいというか、省エネ、コストパフォーマンスを上げるためには、いかに減収を防ぐかが勝負。植物も動物と同じようにストレスを受ける訳で、減収に大きく影響するのは、開花、結実の時期。昨今はずいぶんと夏の暑さが強調されますが、1993年の大冷害では、イネの品種がササニシキからひとめぼれに入れ替わると言うことも。また、効率よい収穫のためには、一定の時期に全てを収穫できること、つまり、そろいがよいと言うこと。そのために、播種する種子に均一性があること。自殖性、他殖性で違いはありますが、今の育種手法は、F1雑種育種。固定した両親を確保して、その組合せで、雑種強勢も期待しながら、そろいをよくする。もちろん、どの組合せがよいのかを、50-100通り、調べる訳なので。。。また、このF1雑種育種によってできた種子を区別するためには、◎△□交配というものを探すこと。もちろん、作目によってはないものもありますが。。。少し種子にかけるコストはかかるかも知れないですが、できあがりの農作物はよいものができますから。

講義では話し忘れたのですが、こうしたコストを下げるために、種苗会社が品種改良をしている訳で、また、農家の方々の日々の栽培に関わる努力を考えると、今の野菜、果物の値段が適切なのか。。。微妙なところです。工業製品と比較することが単純ではないですが。。。もうすこし農家の方々に収益があってもと。。。もちろん、いろいろな考え方はあるかも知れないですが。。。実際に農作物を栽培してみれば、わかるのでは。

講義では話し忘れたのですが、こうしたコストを下げるために、種苗会社が品種改良をしている訳で、また、農家の方々の日々の栽培に関わる努力を考えると、今の野菜、果物の値段が適切なのか。。。微妙なところです。工業製品と比較することが単純ではないですが。。。もうすこし農家の方々に収益があってもと。。。もちろん、いろいろな考え方はあるかも知れないですが。。。実際に農作物を栽培してみれば、わかるのでは。

講義の最後の所はこのF1雑種育種を支える技術としての「自家不和合性」。鍵と鍵穴によって、花粉と雌しべがコミュニケーションをすることによって、自己花粉を排除して、非自己花粉で受精する。これにより、効率的な採種ができると言うこと。また、植物も賢いというか、考えているというか。そんなことを考えれば、植物の不思議をさらに理解することで、環境に優しく、高コストパフォーマンスの農業が実現できるだろうと。。。講義をしている感じから、ほとんどの方が、植物、作物にかなりの興味があるのではと。また、最後の質問コーナーでも、遺伝子組み換え作物の功罪、食害を受けた農作物と農薬処理をした作物のどちらがよいか。。。あまり知られてないことかも知れないですが、植物も病虫害に抵抗するためにいろいろな工夫をしていて、「ファイトアレキシン」という二次代謝産物を生産して、抵抗していると。害虫への影響の程度、分解性など、通常の農薬のと比較をしたら、一概に、虫も食べない、農作もがよいというのもどうかと。。。この教えは、渡辺が学生の時に植物病理学を教えていただいた江原教授からのものなのですが。。。今回も講義時間が1.5hr、質疑が0.5hrという長丁場になりましたが、植物を通じた環境への低負荷社会の実現ができることを実感いただき、植物による潤いのある生活を楽しんでいただければと。ありがとうございました。

講義の最後の所はこのF1雑種育種を支える技術としての「自家不和合性」。鍵と鍵穴によって、花粉と雌しべがコミュニケーションをすることによって、自己花粉を排除して、非自己花粉で受精する。これにより、効率的な採種ができると言うこと。また、植物も賢いというか、考えているというか。そんなことを考えれば、植物の不思議をさらに理解することで、環境に優しく、高コストパフォーマンスの農業が実現できるだろうと。。。講義をしている感じから、ほとんどの方が、植物、作物にかなりの興味があるのではと。また、最後の質問コーナーでも、遺伝子組み換え作物の功罪、食害を受けた農作物と農薬処理をした作物のどちらがよいか。。。あまり知られてないことかも知れないですが、植物も病虫害に抵抗するためにいろいろな工夫をしていて、「ファイトアレキシン」という二次代謝産物を生産して、抵抗していると。害虫への影響の程度、分解性など、通常の農薬のと比較をしたら、一概に、虫も食べない、農作もがよいというのもどうかと。。。この教えは、渡辺が学生の時に植物病理学を教えていただいた江原教授からのものなのですが。。。今回も講義時間が1.5hr、質疑が0.5hrという長丁場になりましたが、植物を通じた環境への低負荷社会の実現ができることを実感いただき、植物による潤いのある生活を楽しんでいただければと。ありがとうございました。 最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所の松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所の松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講義が終わったあと、最初に紹介した「朝は朝星、夜は夜星、昼は梅干し」という言葉(渡辺が学部生の講義で、植物育種学の日向教授から教えていただいた言葉ですが。。。)のように、お天道様がでたら、外で働き、日が暮れたら帰るという、そんな昔のような生活というのも、どこかで考えることが大事なのではという方。また、自家不和合性の動画を見て「植物の方が動物よりも賢いのでは。。」と言う方も。ありがたいことというか、これからの人間のあり方を考えさせてくれる方々でした。ありがとうございました。 PS.のPS. 8/29(月), 13:20. 当日の運営などを担当頂いた金属材料研究所の事務の方から、写真を頂きました。ありがとうございました。また、金研のHPを拝見していたら、統括頂いた松岡先生の「日本結晶成長学会 第11回業績賞・赤﨑勇賞」、受賞のお知らせが。おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。

PS.のPS. 8/29(月), 13:20. 当日の運営などを担当頂いた金属材料研究所の事務の方から、写真を頂きました。ありがとうございました。また、金研のHPを拝見していたら、統括頂いた松岡先生の「日本結晶成長学会 第11回業績賞・赤﨑勇賞」、受賞のお知らせが。おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。

【出前講義】平成28年みやぎ県民大学「植物の品種改良~毎日の食卓を見る眼が変わる~」(8/26, 29追記)

2016年8月28日 (日)

【出前講義】愛媛県立今治西高等学校・蛍雪大学・講義「将来の職業観を持って、大学で何を考え、学ぶのか。」、実習「農学部って、どんなところ??」(8/24)

2016年8月25日 (木)

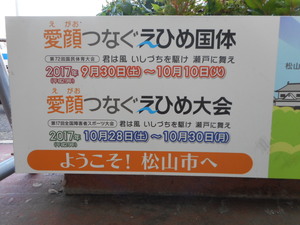

前日の昼までが仙台での「楽しい理科のはなし2016」。渡辺は本件の関係で、午後から失礼したのですが、学生さんの記事にもあったように、午後からも盛会であったと。また、企画・運営をさえていた河北新報社の担当の方から、学生さんの頑張りに対して、お褒めの言葉を頂戴しました。ありがとうございました。というか、学生の皆さん、これをきっかけにさらに、がんばってほしいなと。。。一方で、渡辺は、夕方と言うよりも夜に愛媛・今治に。仙台も台風一過でずいぶん暑かったですが、西日本の暑さは、尋常ではないものが。。。地球温暖化でしょうか。ただ、この記事を書いている金曜日のNatureに産業革命以前に温暖化が。。。渡辺の理解が間違っていなければ。出先なので、詳細を見ることはできないので。。いずれ、ずいぶん前から、何かが起きていたのだろうと。。何により、日本近海をうろうろしている台風10号がずいぶん発達しているのを見ると、海水面の温度上昇もかなりなのだろうと。。。来週、また、台風となれば。。。今度こそ、温室の対応をしないと。。。

ずいぶん、前置きが長くなりました。去年に続いて、母校・愛媛県立今治西高等学校での出前講義。「蛍雪大学」という卒業生、つまり、渡辺の後輩たちが企画・運営する出前講義。事前に打ち合わせなども行っており、たいした準備力だと。。今年も感動させてもらいました。当日は、7:50に集合。最近、少し朝が早くなったのですが、それでも、実験に使う花などを持っての移動は、ちょっとしたトラブルもありましたが、何とか時間に間に合って。。。講義の最初に、高校サイドから本企画へのお礼の言葉。今まで、数多くの高校へ出前講義に伺っていますが、卒業生が自主的に企画・運営するというのは、きわめて、稀。というか、ここだけだと思います。また、参加される大学生も大学、学部、学科など多様性に飛んでおり、話を聞く高校生側にとっても、自分自身に近いロールモデルを探すことができたのではないかと思います。

ずいぶん、前置きが長くなりました。去年に続いて、母校・愛媛県立今治西高等学校での出前講義。「蛍雪大学」という卒業生、つまり、渡辺の後輩たちが企画・運営する出前講義。事前に打ち合わせなども行っており、たいした準備力だと。。今年も感動させてもらいました。当日は、7:50に集合。最近、少し朝が早くなったのですが、それでも、実験に使う花などを持っての移動は、ちょっとしたトラブルもありましたが、何とか時間に間に合って。。。講義の最初に、高校サイドから本企画へのお礼の言葉。今まで、数多くの高校へ出前講義に伺っていますが、卒業生が自主的に企画・運営するというのは、きわめて、稀。というか、ここだけだと思います。また、参加される大学生も大学、学部、学科など多様性に飛んでおり、話を聞く高校生側にとっても、自分自身に近いロールモデルを探すことができたのではないかと思います。

1コマ目は、高校生に向けてのメッセージというか、講義。50minを2名で担当。農学部に進学した学生さんがいないことから、前半を担当してくれたのは、愛媛大・医学部の学生さん。細かな情報がわからなかったのですが、最初の準備の時に話をしていたら、渡辺の直系の後輩。つまり、桜井小学校、桜井中学校、今治西高。。。そのあとは、渡辺は「赤い血」が苦手で。。。植物をやっているわけですが。そうそう、愛媛大・医学部には、渡辺の今西同期の日浅教授がおられ、不思議なご縁だなと。。で、肝心のプレゼン。感動でしたね。こちらが、普段、出前講義で高校生に向けて話をしているメッセージがたくさんあって。。。渡辺よりも素晴らしい後輩だと。偏差値で志望校を決めないでしっかりとした将来性を持つこと、大学進学後にちょっと違ったと思っても真剣に取り組んでみること、あと、座右の銘。渡辺は日本語のパターンですが、英語で「Human life is one page. There is no another page.」と。。。

1コマ目は、高校生に向けてのメッセージというか、講義。50minを2名で担当。農学部に進学した学生さんがいないことから、前半を担当してくれたのは、愛媛大・医学部の学生さん。細かな情報がわからなかったのですが、最初の準備の時に話をしていたら、渡辺の直系の後輩。つまり、桜井小学校、桜井中学校、今治西高。。。そのあとは、渡辺は「赤い血」が苦手で。。。植物をやっているわけですが。そうそう、愛媛大・医学部には、渡辺の今西同期の日浅教授がおられ、不思議なご縁だなと。。で、肝心のプレゼン。感動でしたね。こちらが、普段、出前講義で高校生に向けて話をしているメッセージがたくさんあって。。。渡辺よりも素晴らしい後輩だと。偏差値で志望校を決めないでしっかりとした将来性を持つこと、大学進学後にちょっと違ったと思っても真剣に取り組んでみること、あと、座右の銘。渡辺は日本語のパターンですが、英語で「Human life is one page. There is no another page.」と。。。 後半の渡辺の所では、子供の頃の原体験の重要性。先日も今西の先輩である村上校長先生が仙台市教育センターでの研修で言われていたこと。感動だったのは、意外と多くの方が学校の行き帰りに寄り道をしたり、道草をしていたこと。その体験が将来、きっと活きてきますので。そんな渡辺の子供時代、なぜ、「科学者」という言葉にあこがれた、というかかっこいいと思ったのか。。。当時のテレビアニメと言うか、そうしたものに出てくる「科学者」、「博士」のすごさ、かっこよさ。その当たりは、当日の開場を統括いただいた生物の中川先生が詳しいところ。時間の関係で、コメントを頂くことができなかったですが、渡辺の講義を聴いて不明な方は、是非、中川先生から話を聞いてみて下さい。あと、高校時代に大事にしてほしいのは「数学」で考えると言うこと。公式を覚えて解くというのではなくて、いろいろな考え方をつなげて解くと言うこと。工夫をすると言うこと。よく考えれば、渡辺の子供時代には遊び道具もあまりなく、ないもので何とかする、変わりのものを考えるということをしていたわけです。ものがあふれると言うことはよいことかも知れないですが、その分、「考える」と言う能力をどうやって養成するのか、これからの小中高での教育でのポイントなのかも知れないと。。。。

後半の渡辺の所では、子供の頃の原体験の重要性。先日も今西の先輩である村上校長先生が仙台市教育センターでの研修で言われていたこと。感動だったのは、意外と多くの方が学校の行き帰りに寄り道をしたり、道草をしていたこと。その体験が将来、きっと活きてきますので。そんな渡辺の子供時代、なぜ、「科学者」という言葉にあこがれた、というかかっこいいと思ったのか。。。当時のテレビアニメと言うか、そうしたものに出てくる「科学者」、「博士」のすごさ、かっこよさ。その当たりは、当日の開場を統括いただいた生物の中川先生が詳しいところ。時間の関係で、コメントを頂くことができなかったですが、渡辺の講義を聴いて不明な方は、是非、中川先生から話を聞いてみて下さい。あと、高校時代に大事にしてほしいのは「数学」で考えると言うこと。公式を覚えて解くというのではなくて、いろいろな考え方をつなげて解くと言うこと。工夫をすると言うこと。よく考えれば、渡辺の子供時代には遊び道具もあまりなく、ないもので何とかする、変わりのものを考えるということをしていたわけです。ものがあふれると言うことはよいことかも知れないですが、その分、「考える」と言う能力をどうやって養成するのか、これからの小中高での教育でのポイントなのかも知れないと。。。。 大学に進学するとき、うまくいかないことも。渡辺もその口で。。。そんな時、渡辺を救ってくれたのが、小学校5, 6年生の担任であった白石先生。よく考えれば、旧制中学時代になりますが、渡辺の大先輩。そんな先輩から「どこもいくところがない訳ではないだろう。それなんだったら、いけるとこで、がんばれば良いではないか。。。」と。そのおかげで、東北大・農学部でがんばろうと思えたし、今があるわけです。また、どんな大学に進学しても、これという師匠に出会えるもの。それを大事にして、今自分のいる場所で最大限にがんばってほしいと。。。もちろん、オリンピックではないですが、目指すなら、世界一を。。。あと、グローバルと言われているけど、AIの力で翻訳機能もかなり進化するだろうと。そう考えれば、母国語でどれだけしっかり考え、文章にすることができるか。座右の銘くらいは。まさに、前半を担当してくれた先輩のように。渡辺は理化学研究所所長・仁科博士の「環境は人を創り、人は環境を創る」を紹介。ぜひ、今の若い世代が、次の日本国をつくってほしいと。。。もちろん、最後は組織論。夢と希望を抱き、努力して、失敗にへこたれないそんな人として活躍して下さいと。

大学に進学するとき、うまくいかないことも。渡辺もその口で。。。そんな時、渡辺を救ってくれたのが、小学校5, 6年生の担任であった白石先生。よく考えれば、旧制中学時代になりますが、渡辺の大先輩。そんな先輩から「どこもいくところがない訳ではないだろう。それなんだったら、いけるとこで、がんばれば良いではないか。。。」と。そのおかげで、東北大・農学部でがんばろうと思えたし、今があるわけです。また、どんな大学に進学しても、これという師匠に出会えるもの。それを大事にして、今自分のいる場所で最大限にがんばってほしいと。。。もちろん、オリンピックではないですが、目指すなら、世界一を。。。あと、グローバルと言われているけど、AIの力で翻訳機能もかなり進化するだろうと。そう考えれば、母国語でどれだけしっかり考え、文章にすることができるか。座右の銘くらいは。まさに、前半を担当してくれた先輩のように。渡辺は理化学研究所所長・仁科博士の「環境は人を創り、人は環境を創る」を紹介。ぜひ、今の若い世代が、次の日本国をつくってほしいと。。。もちろん、最後は組織論。夢と希望を抱き、努力して、失敗にへこたれないそんな人として活躍して下さいと。

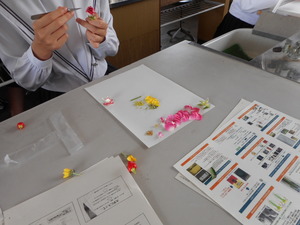

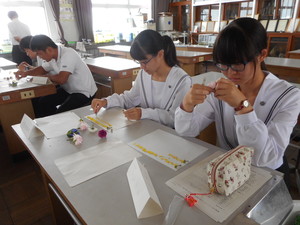

講義に続いての2, 3コマは、「実習型講義」。渡辺の「農学」コースでは、ちょうど、前日に行った「花の解剖」を。前日の夜に花の手配をしたときに、キクの品種の中で、中心部の小花がほとんど残っているものから、ほぼ、小花が花弁に変化したものまでを用意。つまり、品種改良の成果として、「豪華」に見える花が育種されてきたと。。。また、ピーマン、パプリカ、シシトウ、トウガラシは同種(Capsicum annuum L.)。つまり、交雑ができる。では、市販の一見、どれに見えるものかわからないもの。まずは、解剖でしょうが、かじってみる、もちろん、おそるおそる。これが昔の子供のチャレンジ。実際に講義を行う前に、渡辺がかじってみると、色は、確かにトウガラシ、形態的には、微妙。。。では、かじると。。。「しびれました。。、すこしだけ。」。子供時代のチャレンジというだけでなく、こうした食することができるか、そうでないかをはじめて、食べた人たちは、チャレンジしたわけです。何をやるにも、やってみないと。。もちろん、最大限の安全を確保して。。。。こんな設定で、基本、キクの花の解剖と、カーネーション、バラ、リンドウなどもあわせて解剖。並べて、比較することで意外なことがわかったのでは。。。

講義に続いての2, 3コマは、「実習型講義」。渡辺の「農学」コースでは、ちょうど、前日に行った「花の解剖」を。前日の夜に花の手配をしたときに、キクの品種の中で、中心部の小花がほとんど残っているものから、ほぼ、小花が花弁に変化したものまでを用意。つまり、品種改良の成果として、「豪華」に見える花が育種されてきたと。。。また、ピーマン、パプリカ、シシトウ、トウガラシは同種(Capsicum annuum L.)。つまり、交雑ができる。では、市販の一見、どれに見えるものかわからないもの。まずは、解剖でしょうが、かじってみる、もちろん、おそるおそる。これが昔の子供のチャレンジ。実際に講義を行う前に、渡辺がかじってみると、色は、確かにトウガラシ、形態的には、微妙。。。では、かじると。。。「しびれました。。、すこしだけ。」。子供時代のチャレンジというだけでなく、こうした食することができるか、そうでないかをはじめて、食べた人たちは、チャレンジしたわけです。何をやるにも、やってみないと。。もちろん、最大限の安全を確保して。。。。こんな設定で、基本、キクの花の解剖と、カーネーション、バラ、リンドウなどもあわせて解剖。並べて、比較することで意外なことがわかったのでは。。。

解剖には基本、ピンセットを用意したのですが、「手」で分解する方も。どの様に並べるかは、前日のイベントと同じように、個性が。やっている方も楽しいですが、それを見ている方も楽しませてもらえます。もうすこし、科学的というか、生物学的、植物学的な要素を加えて、並べてみたらという方もいました。その領域を超えて、古代ギリシア、ローマのように、哲学、芸術の世界との融合を果たしたような作品も。確かに、外国での学位(博士号)のことをPh.D.と言いますが、Doctor of Philosophyというわけで。物事に対する哲学をしっかり持っていると言うことを意図しているのだろうと。科学と哲学の根源は同じなのだろうと。そう考えると、芸術的な作品もありなのかと。。。

解剖には基本、ピンセットを用意したのですが、「手」で分解する方も。どの様に並べるかは、前日のイベントと同じように、個性が。やっている方も楽しいですが、それを見ている方も楽しませてもらえます。もうすこし、科学的というか、生物学的、植物学的な要素を加えて、並べてみたらという方もいました。その領域を超えて、古代ギリシア、ローマのように、哲学、芸術の世界との融合を果たしたような作品も。確かに、外国での学位(博士号)のことをPh.D.と言いますが、Doctor of Philosophyというわけで。物事に対する哲学をしっかり持っていると言うことを意図しているのだろうと。科学と哲学の根源は同じなのだろうと。そう考えると、芸術的な作品もありなのかと。。。

また、さきの辛み成分を持った果実。実際にかじってチャレンジした生徒さんは5名くらいだったでしょうか。誰かがやって、辛いことがわかってもやってみることができることも評価できると思います。果実の先端は意外と辛くなくて、種子に近い方が辛いと。痛い目に遭ったり、失敗(今回のは失敗でなくて、チャレンジ)は、これからの高校生活、さらにその先できっと活きてきますので。これに懲りず、チャレンジをたくさんやってみて下さい。

また、さきの辛み成分を持った果実。実際にかじってチャレンジした生徒さんは5名くらいだったでしょうか。誰かがやって、辛いことがわかってもやってみることができることも評価できると思います。果実の先端は意外と辛くなくて、種子に近い方が辛いと。痛い目に遭ったり、失敗(今回のは失敗でなくて、チャレンジ)は、これからの高校生活、さらにその先できっと活きてきますので。これに懲りず、チャレンジをたくさんやってみて下さい。

2, 3コマで同じイベントを行ったのですが、それぞれのコマで参加した生徒さんのキャラの違いも。2コマ目に参加してくれた生徒さんは、1コマ目から連続。たとえて言うなら、第1志望が農学。3コマ目に参加してくれた方は、第2志望が農学。と言うイメージがあるからかも知れないのですが。ただ、いずれの参加者も熱心に50min間、あれこれとチャレンジされている姿は、立派なものだと。参加してくれた学年も、1, 2, 3年生。部活動などある中での自主参加。こうしたことに早くからチャレンジしたり、自分自身の進路を決める上でのチャレンジだったり。こちらの理解不足で、ピンセットの数が不足しましたが、改めて、身の回りのものを解剖、分解してみて下さい。ということで、最後は、いつものように世界に向かって情報発信。

2, 3コマで同じイベントを行ったのですが、それぞれのコマで参加した生徒さんのキャラの違いも。2コマ目に参加してくれた生徒さんは、1コマ目から連続。たとえて言うなら、第1志望が農学。3コマ目に参加してくれた方は、第2志望が農学。と言うイメージがあるからかも知れないのですが。ただ、いずれの参加者も熱心に50min間、あれこれとチャレンジされている姿は、立派なものだと。参加してくれた学年も、1, 2, 3年生。部活動などある中での自主参加。こうしたことに早くからチャレンジしたり、自分自身の進路を決める上でのチャレンジだったり。こちらの理解不足で、ピンセットの数が不足しましたが、改めて、身の回りのものを解剖、分解してみて下さい。ということで、最後は、いつものように世界に向かって情報発信。

午後からは、高校生との進路・受験相談会。1名の方でしたが、受験生の方が、東北大・農学部を受験したいと。渡辺とは少し専門が異なりますが、いわゆる、応用昆虫学を学びたいと。青色光を使った防除法など、おもしろいことにチャレンジしており、新しいことができるのではと。来年度、仙台でお目にかかるのを楽しみにしています。

午後からは、高校生との進路・受験相談会。1名の方でしたが、受験生の方が、東北大・農学部を受験したいと。渡辺とは少し専門が異なりますが、いわゆる、応用昆虫学を学びたいと。青色光を使った防除法など、おもしろいことにチャレンジしており、新しいことができるのではと。来年度、仙台でお目にかかるのを楽しみにしています。 最後になりましたが、今治西高・山田校長先生、山本教頭先生、村井進路課長、蛍雪大学・佐伯代表をはじめとする関係の先生方、蛍雪大学を支える多くの大学生、大学院生の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。こうした卒業した大学生中心のイベントに渡辺のようなものを加えて頂き、ありがとうございました。若い後輩たちががんばっているのを拝見して、感動でした。是非、今治で長く継承されている、「うしお」、「今治自然科学教室」のように50年を超えるような事業になることを祈念しつつ。。。さらには、このつながりでできたメンバーでのさらなる別の形でのコラボができればと思います。ありがとうございました。

最後になりましたが、今治西高・山田校長先生、山本教頭先生、村井進路課長、蛍雪大学・佐伯代表をはじめとする関係の先生方、蛍雪大学を支える多くの大学生、大学院生の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。こうした卒業した大学生中心のイベントに渡辺のようなものを加えて頂き、ありがとうございました。若い後輩たちががんばっているのを拝見して、感動でした。是非、今治で長く継承されている、「うしお」、「今治自然科学教室」のように50年を超えるような事業になることを祈念しつつ。。。さらには、このつながりでできたメンバーでのさらなる別の形でのコラボができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 大事なことを忘れていました。渡辺の午前の講義、実習の時、写真撮影、指導、サポートいただいたのは、同じく後輩になる建築家の錦織さま。ちょうど、渡辺が東北大・農学部の助手から岩手大・農学部に異動になるくらいの年に、理学部生物に来られた方。盛岡に異動した関係で、その後を存じ上げてなかったのですが、渡辺が愛媛新聞・日曜版大型コラム「道標 ふるさと伝言」を2012年に連載したのですが、翌年の後任として、担当されたのが錦織さん。不思議なご縁だなと。。。。学部卒のあと、工学部・建築学科に学士入学され、今では独立されて、あちこちの設計を。仙台だけでなく、ふるさと今治のものもあると。ちょうどその関係で、今治にいらっしゃると言うことで、お手伝いを頂いた次第です。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 PS.のPS. 出前講義の受講生の中に、小学校の時に、渡辺の講義を聴いた方々(国分小学校、日高小学校、今治自然科学教室、常盤小学校)が。ありがたい限りです。また、どこかでお目にかかれるのを楽しみにしております。というか、また、次年度以降もこうした形での再会があることを祈念しつつ。

PS.のPS. 出前講義の受講生の中に、小学校の時に、渡辺の講義を聴いた方々(国分小学校、日高小学校、今治自然科学教室、常盤小学校)が。ありがたい限りです。また、どこかでお目にかかれるのを楽しみにしております。というか、また、次年度以降もこうした形での再会があることを祈念しつつ。 PS.のPS. 講義のあと、生物担当の先生方と情報交換。次年度に向けてのコラボの話も。よりよい発展ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、6月の出前講義でお世話になった西条農高・別府先生も生物の部屋でご一緒でき、秋以降のコラボについての時間を。ありがとうございました。

PS.のPS. 講義のあと、生物担当の先生方と情報交換。次年度に向けてのコラボの話も。よりよい発展ができればと思います。よろしくお願いいたします。また、6月の出前講義でお世話になった西条農高・別府先生も生物の部屋でご一緒でき、秋以降のコラボについての時間を。ありがとうございました。 PS.のPS.のPS.のPS. イベント終了後に企画・運営をされた大学生と交流会。隣の校区だったり、東北大の教官とのコラボを考えておられるとか。。。いずれ、自分自身が何をやりたいのか、ほぼ、明確化されていたのは、こうした企画に参画するだけのことはあるなと。もちろん、あれこれとなやんでおられるかたも。まずは、なにから、と言う順番付けをしてやってみることかと思います。渡辺の方はlabのHPから情報公開をしていますので、コラボできることがあれば、お知らせ下さい。若い方々のよいところは、現状を鑑み、何がよいことなのかを考え、さらによい方向に持っていることだと。。その意味で、現状の問題点を洗い出し、さらなる発展型になるようにと思っております。

PS.のPS.のPS.のPS. イベント終了後に企画・運営をされた大学生と交流会。隣の校区だったり、東北大の教官とのコラボを考えておられるとか。。。いずれ、自分自身が何をやりたいのか、ほぼ、明確化されていたのは、こうした企画に参画するだけのことはあるなと。もちろん、あれこれとなやんでおられるかたも。まずは、なにから、と言う順番付けをしてやってみることかと思います。渡辺の方はlabのHPから情報公開をしていますので、コラボできることがあれば、お知らせ下さい。若い方々のよいところは、現状を鑑み、何がよいことなのかを考え、さらによい方向に持っていることだと。。その意味で、現状の問題点を洗い出し、さらなる発展型になるようにと思っております。 PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 渡辺がまだ、岩手大にいた当時の2003年、「異業種グループネットワークフォーラム第5回全国大会」と言うイベントが愛媛・今治で開催され、当時の地域連携センターだったでしょうか、センターの教授から出席の依頼を受けて、発表をしたのですが、その時に、小規模農家というか、庭でちょっと作った野菜、果物を出荷・販売するシステムのお話が。話をされたのが、さいさいきて屋・西坂様。今治の言葉というか、「いっつもきてね」と言うお店のネーミング。よくできたシステムで、ネーミングだなと、その当時思っていたのですが、今では、今治市内に拡大しており。。。講義前日に、講義で使った「花」の調達の折、お目にかかりました。ご縁とは、不思議なことだなと。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。というか、また、寄せてもらいます。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 渡辺がまだ、岩手大にいた当時の2003年、「異業種グループネットワークフォーラム第5回全国大会」と言うイベントが愛媛・今治で開催され、当時の地域連携センターだったでしょうか、センターの教授から出席の依頼を受けて、発表をしたのですが、その時に、小規模農家というか、庭でちょっと作った野菜、果物を出荷・販売するシステムのお話が。話をされたのが、さいさいきて屋・西坂様。今治の言葉というか、「いっつもきてね」と言うお店のネーミング。よくできたシステムで、ネーミングだなと、その当時思っていたのですが、今では、今治市内に拡大しており。。。講義前日に、講義で使った「花」の調達の折、お目にかかりました。ご縁とは、不思議なことだなと。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。というか、また、寄せてもらいます。

~花の不思議に迫ってみよう~

2016年8月24日 (水)

こんにちは。M1の岡本美咲です。最近どうなんだろう?なんとなくバテてます。暑いからかも。

皆さんも熱中症には十分注意してくださいね。

さて、昨日はなべさんからのダイアリーで既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、東京エレクトロンホール宮城でのイベントがありました。

趣旨としては、お子様一人に付き好きな花を一つ選んでもらいその花を解剖することで、花の構造がどうなっているのか体感してもらうというものでした。

趣旨としては、お子様一人に付き好きな花を一つ選んでもらいその花を解剖することで、花の構造がどうなっているのか体感してもらうというものでした。

花は、薔薇、トルコキキョウ、りんどう、菊、向日葵、カーネーションなどの様々なお花を用意しました。以前、夏休み大学探検2016(第15回サイエンス・スクール)「花を解剖してみよう」に参加したので、中学生とは違ってお子さん達がどんな花の解剖の仕方をするのかがとても気になり、わくわくしていました。

花は、薔薇、トルコキキョウ、りんどう、菊、向日葵、カーネーションなどの様々なお花を用意しました。以前、夏休み大学探検2016(第15回サイエンス・スクール)「花を解剖してみよう」に参加したので、中学生とは違ってお子さん達がどんな花の解剖の仕方をするのかがとても気になり、わくわくしていました。

皆さん真剣で、思い思い丁寧に並べていました。中学生以上になると花の形を崩さないように綺麗に解剖してみたり、部分ごとに分類して綺麗に並べて解剖していたりしていましたが、中学生以下になると花火や大きなお花、自分の名前などを花で表現していたのが印象的でした。

皆さん一生懸命並べた分、完成した時の誇らしげな顔が眩しかったです。増子さんのお子さんも来てくれて、私たちのブースは大賑わいでした。実際に「去年も来て楽しかったから今年も来たよ」と教えてくれる子も居て嬉しかったです。

皆さん一生懸命並べた分、完成した時の誇らしげな顔が眩しかったです。増子さんのお子さんも来てくれて、私たちのブースは大賑わいでした。実際に「去年も来て楽しかったから今年も来たよ」と教えてくれる子も居て嬉しかったです。

私は午前中、お子さん達が選んだ花を渡す係をしていたのですが、すんなりこの花がいい!と決められる子は少なく、悩みに悩んで薔薇やトルコキキョウを選ぶ子が多く、菊やりんどうを選ぶ子は少なかったです。解剖してみるとわかりますが、薔薇は解剖するとおしべとめしべがぐちゃぐちゃしていますが、りんどうはめしべとおしべがわかりやすく存在しているので、見た目から中身の様子は窺い知れません。今回の機会を通して、花に興味を持っていただければと思います。

おしまい。

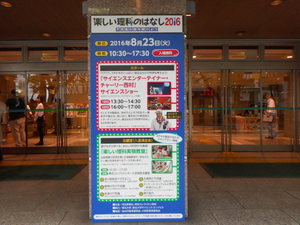

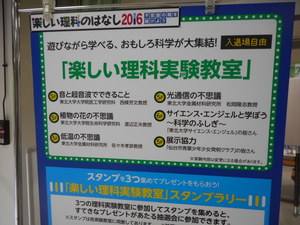

【出前講義】植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2016--不思議の箱を開けよう--」in 東京エレクトロンホール宮城(8/23, 18:20追記)

2016年8月23日 (火)

昨日の22:00くらいが台風7号が仙台付近を通過だったでしょうか。通過よりも6hrくらい前から雨が降り始め、3-4hr前が雨風ともにひどかったような。。。いずれ、子供の頃の裏山が崩れるような台風を見ているので、それから比べれば。。。ただ、温室に被害があったようで。。。対策を立てる必要がありそうですが。。。 そんな台風一過、晴天に恵まれ、今年も昨年に引き続き、「楽しい理科のはなし2016--不思議の箱を開けよう--」を開催。去年もそうでしたが、小学校(仙台市立泉ヶ丘小学校)への出前講義と東京エレクトロンホール宮城でのイベントがセットでの開催。今年は、仙台市立長町小学校への出前講義が7/21(木)に開催され、イベントは、8/23(火)に開催。ところが、渡辺は明日の朝から愛媛・今治での出前講義。その関係で、午前中のみの参戦。渡辺だけが。あとのメンバーの方は、午後からも、。。申し訳ありません。後半戦、お任せになり。。。もちろん、しっかりとした戦力ですから、トラブルもなく、こなしてくれていると確信しているわけですが。。。今年も拝見することはできなかったですが、午後から2回、チャーリー西村サイエンスショー(米村でんじろうサイエンスプロダクション所属)があります。ところが、その間は、大事な休息の時間。それ以外は、たちっぱなしという結構、ハードなイベント、というのが去年の実感。

そんな台風一過、晴天に恵まれ、今年も昨年に引き続き、「楽しい理科のはなし2016--不思議の箱を開けよう--」を開催。去年もそうでしたが、小学校(仙台市立泉ヶ丘小学校)への出前講義と東京エレクトロンホール宮城でのイベントがセットでの開催。今年は、仙台市立長町小学校への出前講義が7/21(木)に開催され、イベントは、8/23(火)に開催。ところが、渡辺は明日の朝から愛媛・今治での出前講義。その関係で、午前中のみの参戦。渡辺だけが。あとのメンバーの方は、午後からも、。。申し訳ありません。後半戦、お任せになり。。。もちろん、しっかりとした戦力ですから、トラブルもなく、こなしてくれていると確信しているわけですが。。。今年も拝見することはできなかったですが、午後から2回、チャーリー西村サイエンスショー(米村でんじろうサイエンスプロダクション所属)があります。ところが、その間は、大事な休息の時間。それ以外は、たちっぱなしという結構、ハードなイベント、というのが去年の実感。 と、書きましたが、何をやるかというのは、昨年度同様に、花の分解。昔であれば、学校の帰り道に道草をするのは当たり前。ところが、今は、セキュリティというか、なになのでしょうか。通学路を正しく行き帰り。それはそれで理論上は正しいのですが、子供の頃の体験、学習が大事というのは、これまでも何度も書いてきた話ですし、先日の四国中央市川滝小学校・村上校長先生の話であったり、とあるnetの記事であったり。小さいときには、教育でなくて、学習だと。失敗をしたり、痛い目に遭うことが大事だと。それを大人が痛い目に遭うことを避けようとすると、結果的に大人になって、大きな失敗に耐えることができなかったり、とんでもないことになったり。。。そう考えると、この時期に、いろいろな体験をすることは大事なはずなのに。。。それがわかっていて、できないのは。。。。いろいろ理由はあるでしょうが。。。ちょっと☆□けのような気がします。その意味でも、昔の教えていただいた先生方は、しっかりした考えというか、なんというか、そんな元に指導してくれたような。。。雨のあとに、砂山から一輪車に土を乗せて、水たまりを埋めたり、壊れた箇所を修復したり、細長い小さな黒板を枚数があるか、確認したり。。。いずれ、なぜ、それをするのか、大事なのか説明して、やっていたような。。。それくらいの信念があってもよいのではと。。。難しい時代なのかも知れないですが。。。30年後の日本国を支える人材を育成することを考えれば。。。と思うわけです。

と、書きましたが、何をやるかというのは、昨年度同様に、花の分解。昔であれば、学校の帰り道に道草をするのは当たり前。ところが、今は、セキュリティというか、なになのでしょうか。通学路を正しく行き帰り。それはそれで理論上は正しいのですが、子供の頃の体験、学習が大事というのは、これまでも何度も書いてきた話ですし、先日の四国中央市川滝小学校・村上校長先生の話であったり、とあるnetの記事であったり。小さいときには、教育でなくて、学習だと。失敗をしたり、痛い目に遭うことが大事だと。それを大人が痛い目に遭うことを避けようとすると、結果的に大人になって、大きな失敗に耐えることができなかったり、とんでもないことになったり。。。そう考えると、この時期に、いろいろな体験をすることは大事なはずなのに。。。それがわかっていて、できないのは。。。。いろいろ理由はあるでしょうが。。。ちょっと☆□けのような気がします。その意味でも、昔の教えていただいた先生方は、しっかりした考えというか、なんというか、そんな元に指導してくれたような。。。雨のあとに、砂山から一輪車に土を乗せて、水たまりを埋めたり、壊れた箇所を修復したり、細長い小さな黒板を枚数があるか、確認したり。。。いずれ、なぜ、それをするのか、大事なのか説明して、やっていたような。。。それくらいの信念があってもよいのではと。。。難しい時代なのかも知れないですが。。。30年後の日本国を支える人材を育成することを考えれば。。。と思うわけです。 そんな体験をするために、植物、花を使ってできること。それは、壊して、解剖してみること。年齢に関係なく、花びらであったり、がくを並べてみること、きっと大きくなってから、なにかのことに活きてくると思うのですが。。。そんな思いを込めて、今年も花の解剖を。去年も手伝ってくれた学生さんが多かったこともあり、あっという間に設定完了。余裕の表情が見られたのも、この準備の当たりまで。そのあと、10:20には、開場となり、あっという間に4つのテーブルに最大23名くらいでしょうか。一度に座って。。。

そんな体験をするために、植物、花を使ってできること。それは、壊して、解剖してみること。年齢に関係なく、花びらであったり、がくを並べてみること、きっと大きくなってから、なにかのことに活きてくると思うのですが。。。そんな思いを込めて、今年も花の解剖を。去年も手伝ってくれた学生さんが多かったこともあり、あっという間に設定完了。余裕の表情が見られたのも、この準備の当たりまで。そのあと、10:20には、開場となり、あっという間に4つのテーブルに最大23名くらいでしょうか。一度に座って。。。 そうそう、大事なこと。東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花。分解した花を固定するシーラーなど、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。午後からの顛末などは、また、別途、参加してくれた学生さんがHPに記事を書いてくれると思います。たくさんの写真撮影班も準備しておりましたので。続きは、また、のちほどということで。

そうそう、大事なこと。東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花。分解した花を固定するシーラーなど、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。午後からの顛末などは、また、別途、参加してくれた学生さんがHPに記事を書いてくれると思います。たくさんの写真撮影班も準備しておりましたので。続きは、また、のちほどということで。

わたなべしるす

PS. 明日は、夕方まで、母校の愛媛県立今治西高等学校での「螢雪大学」。金曜日は、金属材料研究所の松岡先生にお誘いいただき、今年で4年目くらいになるでしょうか。みやぎ県民大学。日曜日が盛岡三でのSSH発表会。これで夏のイベントも一段落。サイエンスの方に力点を移動して。。。気合いと根性で、秋を一気に乗り切り、多くの論文にしないと。。。 PS.のPS. 移動中なので、いつもよりnetを少し落ち着いてみることができる時間もあり。。。そんな中に。就活についてのおもしろい記事が。。。確かに麻雀は、場の流れ、決断力、人間性理解という点では、そのように。。。もちろん、運も。これは、ここで使い果たすことがよいのか、いつも悩ましいですが。。。ただ、今の学生さんが麻雀をするというのはあまり聞かないですが、渡辺が学生の頃は、夜遅くと言うよりは、朝早くまで。。。あの時代にこんなことがあれば、また、違った人生があったのかも。。。いずれ、おもしろい試み。他のことに何か応用できないか、考えることにしてみようかなと。この出張中に。。。

PS.のPS. 移動中なので、いつもよりnetを少し落ち着いてみることができる時間もあり。。。そんな中に。就活についてのおもしろい記事が。。。確かに麻雀は、場の流れ、決断力、人間性理解という点では、そのように。。。もちろん、運も。これは、ここで使い果たすことがよいのか、いつも悩ましいですが。。。ただ、今の学生さんが麻雀をするというのはあまり聞かないですが、渡辺が学生の頃は、夜遅くと言うよりは、朝早くまで。。。あの時代にこんなことがあれば、また、違った人生があったのかも。。。いずれ、おもしろい試み。他のことに何か応用できないか、考えることにしてみようかなと。この出張中に。。。 PS.のPS.のPS. 18:20, 仙台でのイベントは、無事終了したと。。。お手伝いいただいた学生の皆さん、ありがとうございました。感謝感動雨霰です。お疲れ様でした。なお、この続きは、M1の学生さんが書いてくれると言うこと。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS. 18:20, 仙台でのイベントは、無事終了したと。。。お手伝いいただいた学生の皆さん、ありがとうございました。感謝感動雨霰です。お疲れ様でした。なお、この続きは、M1の学生さんが書いてくれると言うこと。楽しみにしております。

至難、師匠、継承(8/22)

2016年8月22日 (月)

いきなり、関東から北上する台風は11年ぶりとか。いずれ、日本近海で発達しているのを見て、海水温が高いのだなと。。。ニュースから見る限り、風台風と言うよりも雨台風。1hr当たり、100mmを超えるような雨。。。滝のような雨というのはこれを言うのか。。。いずれ、回避することは至難の業なので、現状からどうやって被害を最小限にするか。。。高いところに避難をするなど、可能な限りのことをしておくしか。風台風ではなさそうなので、倒木と言うことはないと思うが、何かが飛んできて、ガラス室が。。。と言うのだけは、避けたい。。。 それにしても不思議な天気。朝は快晴。昼過ぎに曇ってきて、夕方前には、雨。このあと、豪雨。。。そんな台風による雨の影響の方がひどいので、ニュースになってないが、大阪より西は、猛暑。37oCを超えているとか。。。今朝ほどは、時間の関係で、研究室に来て頂けなかったが、今治でのふるさと出前講義でお世話になっている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生を始めとする先生方が来仙。うまく台風をすり抜けて、愛媛に戻ることができるように。。。祈るばかり。。。。そういえば、先週は、四国中央市立川滝小学校の村上校長先生が来仙。いずれも高校の大先輩であり、アウトリーチ活動を行う上での師匠。そんな先生方が、1週間の間にお二人も来仙とは、ありがたいこと。両先生、最初の出前講義のきっかけを作って頂いた方であり、本当に感謝、感謝です。

それにしても不思議な天気。朝は快晴。昼過ぎに曇ってきて、夕方前には、雨。このあと、豪雨。。。そんな台風による雨の影響の方がひどいので、ニュースになってないが、大阪より西は、猛暑。37oCを超えているとか。。。今朝ほどは、時間の関係で、研究室に来て頂けなかったが、今治でのふるさと出前講義でお世話になっている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生を始めとする先生方が来仙。うまく台風をすり抜けて、愛媛に戻ることができるように。。。祈るばかり。。。。そういえば、先週は、四国中央市立川滝小学校の村上校長先生が来仙。いずれも高校の大先輩であり、アウトリーチ活動を行う上での師匠。そんな先生方が、1週間の間にお二人も来仙とは、ありがたいこと。両先生、最初の出前講義のきっかけを作って頂いた方であり、本当に感謝、感謝です。

そんな師匠からと言う先輩からの教育研究を次世代に継承。とても大事なこと。そんなイベントも明後日には。母校の愛媛県立今治西高等学校で、出前講義。大学生が企画するというものに参加。そんな継承の仕方もあれば、別のやり方も。。先週の土曜日には農学部農学科の同期会。雨宮キャンパスが今年度でなくなるというので。。。卒業してから30年ほど。。。皆さん、それぞれの社会で活躍。そんな方々から、今の大学生、大学院生に伝えてほしいことと。。。文章を書く力。とても大事だと。それから、同期会の開催が土曜日。昔は、土曜半ドン。午前中は実験をして、午後からもなんとなく。研究室に。実験をしたり、あれこれと。。。その雰囲気で、日曜日もと言う意見があちこちで。。。ずいぶん、暗くなった建物を見て、先輩方がずいぶん、残念がっていました。今、がんばることが大事なのに。。。色々な意味で。。。今となっては、土日にlabにいるのは、至難の業かもしれないが、そんな今の世代より30歳くらい上の世代というか、師匠からの大事な継承と言うことで。オリンピックを見ても感じるとおり、若い世代が次の日本国を作るわけですから。。。。

わたなべしるす

PS. もっと小さい世代は、教育よりも学習が大切とか。まさに、原体験をと言うことのような。。。ありがたい記事でした。お時間のある方は、是非、最後まで。。。

PS.のPS. 今日も地震があった。このところ、M5クラスの地震が結構、起きている。次の何かを意味しているのか。それとも過去の継続なのか。。。気になるわけであるが。。。見えない地面の下をどうやって。。。できることをやってみよう。