愛媛県で天気予報をきくと、東予、中予、南予という分類。宮城県であれば、山沿いと平野部だったような。その愛媛県の香川県に近い東予、松山のある中予では出前講義に伺ったことはあるのですが、南予というのははじめて。予讃線は高松起点で、宇和島までだったような。松山までが電化、その先が非電化区間なので、ほとんどの列車が松山で乗換というか、乗り継ぎ。また、アンパンマンの作者が高知県のやなせたかし。それにちなんで、アンパンマン列車が松山-宇和島間を数往復。ただ、難点なのは、ほとんどの区間が単線なので、いわゆる、待ち合わせであったり、一度遅れると、なかなか、遅れを取り戻しにくい。と言うことが。

今でも、自分で作るという周遊券はあるような気がするのですが、目的地周辺までの乗車券と周遊券が一緒になったのはなくなったような。。。学生の頃はよく使っていて、四国ワイドというので有れば、四国全体の特急列車の自由席に乗ることができたような。。。そのチケットを使って、時間的に往復できたのが、今回の下車駅である卯之町だったような。正確な記憶でないのですが。。また、この時期、「えひめいやしの南予博2016」と言うのが開催され、ゆるキャラとロゴが一緒になったのぼり旗も数多く。時間の関係でどんな催し物なのか、拝見もできず。。。また、HPででも。。。

今でも、自分で作るという周遊券はあるような気がするのですが、目的地周辺までの乗車券と周遊券が一緒になったのはなくなったような。。。学生の頃はよく使っていて、四国ワイドというので有れば、四国全体の特急列車の自由席に乗ることができたような。。。そのチケットを使って、時間的に往復できたのが、今回の下車駅である卯之町だったような。正確な記憶でないのですが。。また、この時期、「えひめいやしの南予博2016」と言うのが開催され、ゆるキャラとロゴが一緒になったのぼり旗も数多く。時間の関係でどんな催し物なのか、拝見もできず。。。また、HPででも。。。 前置きが長くなりましたが、卯之町駅から内陸に30min程度入った「旧野村町」。現在は周辺町村と合併して、西予市と呼ばれるような。。。道路沿いの宇和川は沿岸部から内陸へ流れているというちょっと不思議な地形。野村高校のすぐとなりに、愛媛県畜産研究センターが。動物は苦手だったので、畜産学というものは大学でもスルーしたのですが、こんな所に試験場があったとは。。。南予は闘牛などウシの肥育には、力を入れている場所だったなと。そういえば、野村高校にも畜産科というのが1クラスあると。。。農業科などがあって、畜産科というのが多いパターンなのですが、なるほど、そんな地域性があったからだなと。で、このようなところに出前講義に来る機会を頂いたのも、6月のふるさと出前授業のあとに、この学校のことをご紹介頂き、紹介頂いた先生は渡辺の高校の先輩であり、伺った野村高校であれこれと準備頂いたのが、渡辺の後輩。そんな高校つながりで。ありがたいことです。

前置きが長くなりましたが、卯之町駅から内陸に30min程度入った「旧野村町」。現在は周辺町村と合併して、西予市と呼ばれるような。。。道路沿いの宇和川は沿岸部から内陸へ流れているというちょっと不思議な地形。野村高校のすぐとなりに、愛媛県畜産研究センターが。動物は苦手だったので、畜産学というものは大学でもスルーしたのですが、こんな所に試験場があったとは。。。南予は闘牛などウシの肥育には、力を入れている場所だったなと。そういえば、野村高校にも畜産科というのが1クラスあると。。。農業科などがあって、畜産科というのが多いパターンなのですが、なるほど、そんな地域性があったからだなと。で、このようなところに出前講義に来る機会を頂いたのも、6月のふるさと出前授業のあとに、この学校のことをご紹介頂き、紹介頂いた先生は渡辺の高校の先輩であり、伺った野村高校であれこれと準備頂いたのが、渡辺の後輩。そんな高校つながりで。ありがたいことです。

最初に、統括頂いている進路課長・森本先生から渡辺の丁寧な紹介を頂き、講義がスタート。何より初めての場所であり、どういったことに興味があるかなど、不明というか、手探り状態。四国にいると、東京より北の県名とその位置がわかりにくい、逆に、東北であれば、大阪よりも西の県名はあやしい。と言うことだったので、東北大はどこにあるか。。。このイントロがうまく機能せず。。。あれこれあって、次のくだりに。。野村高校がある周辺も渡辺が過ごした今治・桜井と同じようなところ。だったら、学校の帰り道にいろいろな経験・体験をしているのではないか。ツバキなど大きな花の蜜を吸ったことがある方もたくさん。では、どの様なことを考えてとっていたのか。。。この質問でみんな固まってしまったように反応がなくなり。。。あとから考えたら、とてもまじめなので、そんなよくないことをしていたことが周りに座っている先生方にばれると、入試の推薦書でよいことを書いてくれないとか、そんなことを考えたのでしょうか。。。。

最初に、統括頂いている進路課長・森本先生から渡辺の丁寧な紹介を頂き、講義がスタート。何より初めての場所であり、どういったことに興味があるかなど、不明というか、手探り状態。四国にいると、東京より北の県名とその位置がわかりにくい、逆に、東北であれば、大阪よりも西の県名はあやしい。と言うことだったので、東北大はどこにあるか。。。このイントロがうまく機能せず。。。あれこれあって、次のくだりに。。野村高校がある周辺も渡辺が過ごした今治・桜井と同じようなところ。だったら、学校の帰り道にいろいろな経験・体験をしているのではないか。ツバキなど大きな花の蜜を吸ったことがある方もたくさん。では、どの様なことを考えてとっていたのか。。。この質問でみんな固まってしまったように反応がなくなり。。。あとから考えたら、とてもまじめなので、そんなよくないことをしていたことが周りに座っている先生方にばれると、入試の推薦書でよいことを書いてくれないとか、そんなことを考えたのでしょうか。。。。 ここで、何かideaはないか。。。渡辺が講義でたとえというか、共通な話題として使うのが「ドラゴンボール」ねた。以前、「化学と生物」という雑誌に、こうした出前講義のことを書いたときにも、引用をしました(興味のある方は、こちらのHPからpdfをdownloadして、読んでみてください)。半分以上というか、多くが知っていると言うことで、答えをしてくれた方には「仙豆(せんず)」をプレゼントすると(もちろん、本物ではないのですが。。。。)。。。これがよかったようで、大事なポイントをたくさんこたえてくれ、ほっと。。もちろん、そんなことは、先生方なら、子供時代にやっていたわけで、それも先輩から教わりながら。。。だから、生徒さんたちも萎縮する必要はなかったのですが。。。そんな昔であれば、小学校の頃、ここの花がおいしいというのを先輩から教わったのが、ここにはまだ残っているのだなと。。。ということと、チャレンジすることの大切さも、理解頂けたのでは。。。ただ、チャレンジするとき、オーダーが違うくらい、つまり、10倍以上レベルが違うときには、あきらめて違うことをやることも大事。たとえとして、将棋のプロ棋士の話をして、先日の中学生棋士誕生のことを知っている方も。これは、さすがでした。もちろん、そんなにすごい差でなければ、どんどんグレーゾーンにチャレンジしてほしいと。。。これでほっとして、講義をその先に。。。

ここで、何かideaはないか。。。渡辺が講義でたとえというか、共通な話題として使うのが「ドラゴンボール」ねた。以前、「化学と生物」という雑誌に、こうした出前講義のことを書いたときにも、引用をしました(興味のある方は、こちらのHPからpdfをdownloadして、読んでみてください)。半分以上というか、多くが知っていると言うことで、答えをしてくれた方には「仙豆(せんず)」をプレゼントすると(もちろん、本物ではないのですが。。。。)。。。これがよかったようで、大事なポイントをたくさんこたえてくれ、ほっと。。もちろん、そんなことは、先生方なら、子供時代にやっていたわけで、それも先輩から教わりながら。。。だから、生徒さんたちも萎縮する必要はなかったのですが。。。そんな昔であれば、小学校の頃、ここの花がおいしいというのを先輩から教わったのが、ここにはまだ残っているのだなと。。。ということと、チャレンジすることの大切さも、理解頂けたのでは。。。ただ、チャレンジするとき、オーダーが違うくらい、つまり、10倍以上レベルが違うときには、あきらめて違うことをやることも大事。たとえとして、将棋のプロ棋士の話をして、先日の中学生棋士誕生のことを知っている方も。これは、さすがでした。もちろん、そんなにすごい差でなければ、どんどんグレーゾーンにチャレンジしてほしいと。。。これでほっとして、講義をその先に。。。 渡辺が科学者にあこがれたのは、テレビアニメの影響。そんなことがきっかけでよいわけです。自分は、なにも興味がないとか言うのですが、そんなことはきっとなくて、それを深く掘り下げれば、きっと、これということがあるはずです。しっかり考えてみて下さいと。高校でいろいろなことを学んでいるわけですが、それはこれからの人生を考えていきていくための「基礎基盤」になるわけです。そのためにも、しっかり考えて、論理的な文章を書けるようにと。。。

渡辺が科学者にあこがれたのは、テレビアニメの影響。そんなことがきっかけでよいわけです。自分は、なにも興味がないとか言うのですが、そんなことはきっとなくて、それを深く掘り下げれば、きっと、これということがあるはずです。しっかり考えてみて下さいと。高校でいろいろなことを学んでいるわけですが、それはこれからの人生を考えていきていくための「基礎基盤」になるわけです。そのためにも、しっかり考えて、論理的な文章を書けるようにと。。。 あと、人生でへこむことはたくさんあります。受験で思っていたような点数が出ないとか。。。渡辺は大学受験の共通一次がだめで、当時の担任・親にぼこぼこに言われて、さらにへこんだわけですが、それをhelpしてくれたのが、小学校5, 6年の担任の先生。そんな心をほっとさせてくれる方を大事にすることと。。。さらに言えば、高校から先は人生の選択の連続。何をやるのか、どちらを選ぶかによって、人生は変わるわけです。あとから考えたとき、それがよかったと思えるように。。それから、大事にすることは、子供時代からの友達。同窓生。昔から、同じ釜の飯を食うと言うわけで、同郷と言うだけで、話がしやすくなるわけです。そんなつながりを大切にしてほしいと。。。

あと、人生でへこむことはたくさんあります。受験で思っていたような点数が出ないとか。。。渡辺は大学受験の共通一次がだめで、当時の担任・親にぼこぼこに言われて、さらにへこんだわけですが、それをhelpしてくれたのが、小学校5, 6年の担任の先生。そんな心をほっとさせてくれる方を大事にすることと。。。さらに言えば、高校から先は人生の選択の連続。何をやるのか、どちらを選ぶかによって、人生は変わるわけです。あとから考えたとき、それがよかったと思えるように。。それから、大事にすることは、子供時代からの友達。同窓生。昔から、同じ釜の飯を食うと言うわけで、同郷と言うだけで、話がしやすくなるわけです。そんなつながりを大切にしてほしいと。。。 それから、五感を大切にする、しっかりとした責任感で物事に望むこと。あとは、これはという座右の銘をもったら。。。この時、紹介したのが、戦後、復興した理化学研究所の初代所長・仁科博士の「環境は人を創り、人は環境を創る」と言う言葉。最後は、いつもの組織論。夢・野望を抱き、努力をして、失敗にへこたれないで、がんばってほしいと。。。ここで、講義が終わり、質問タイム。かなり多くの質問を頂きました。中には、ドラゴンボールつながりで、7つのドラゴンボールを集めて、神龍(シェンロン)を出すことができたら。。。いろいろ考えましたが、あと15年の研究生活をするための経費。。。。ちょっとへちょいリクエストかもしれないですが、結構、現実味があるので。。。そのあと、代表の方から、講義の本質をとらえたしっかりしたコメントが。ありがとうございました。それから、いろいろな答えをしてくれて「仙豆」をもらった生徒さんたちによいことがありますように。。。2hrほどの講義でしたが、前日までとは異なり、かなり気温も高く、湿度もあったこともあってか、熱中症という所までは行かなかったですが、聞いていた生徒さんたちも、この環境というか、ストレス下で、がんばったのではないかと。さすがでした。こちらの方が、down気味でしたので。。。

それから、五感を大切にする、しっかりとした責任感で物事に望むこと。あとは、これはという座右の銘をもったら。。。この時、紹介したのが、戦後、復興した理化学研究所の初代所長・仁科博士の「環境は人を創り、人は環境を創る」と言う言葉。最後は、いつもの組織論。夢・野望を抱き、努力をして、失敗にへこたれないで、がんばってほしいと。。。ここで、講義が終わり、質問タイム。かなり多くの質問を頂きました。中には、ドラゴンボールつながりで、7つのドラゴンボールを集めて、神龍(シェンロン)を出すことができたら。。。いろいろ考えましたが、あと15年の研究生活をするための経費。。。。ちょっとへちょいリクエストかもしれないですが、結構、現実味があるので。。。そのあと、代表の方から、講義の本質をとらえたしっかりしたコメントが。ありがとうございました。それから、いろいろな答えをしてくれて「仙豆」をもらった生徒さんたちによいことがありますように。。。2hrほどの講義でしたが、前日までとは異なり、かなり気温も高く、湿度もあったこともあってか、熱中症という所までは行かなかったですが、聞いていた生徒さんたちも、この環境というか、ストレス下で、がんばったのではないかと。さすがでした。こちらの方が、down気味でしたので。。。 講義が終わったと、米森校長先生ときっかけを頂いた柏木先生と議論の時間が。渡辺がはじめて、母校の愛媛県立今治西高等学校で講義をしたとき、お世話になったのが、当時の進路課長の小池先生。渡辺の高校の同期。驚いたのは、米森校長先生は大島高等学校でご一緒に。柏木先生は生徒として、数学を教えてもらったと。。。やっぱり、世の中、狭くできています。最後になりましたが、愛媛県立野村高等学校・米森校長先生、森本先生、柏木先生をはじめとする関係の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。

講義が終わったと、米森校長先生ときっかけを頂いた柏木先生と議論の時間が。渡辺がはじめて、母校の愛媛県立今治西高等学校で講義をしたとき、お世話になったのが、当時の進路課長の小池先生。渡辺の高校の同期。驚いたのは、米森校長先生は大島高等学校でご一緒に。柏木先生は生徒として、数学を教えてもらったと。。。やっぱり、世の中、狭くできています。最後になりましたが、愛媛県立野村高等学校・米森校長先生、森本先生、柏木先生をはじめとする関係の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 今回伺ったとき、入れ違いでお目にかかれなかったのが、農業科が専門の松永教頭先生。入れ違いで出張だとか。。。農業科と言う意味では、6月にも愛媛県立西条農業高等学校の別府先生にお世話になりました。また、どこかでお目にかかれるのを楽しみにしています。 PS.のPS. 最初の畜産と関係するのでしょうか。あるいは、学校のゆるキャラなのか。あと、忘れていましたが、野村高校は相撲部が有名で、現在の年寄・片男波を襲名し、片男波部屋を継承しているのが、野村高校・相撲部で活躍された「玉春日」。というのをあとから、気がつきました。。。自己練磨を研鑽したからこそ、活躍し、部屋を継承しているのだろうと。。。そんなことを実感したのでした。

PS.のPS. 最初の畜産と関係するのでしょうか。あるいは、学校のゆるキャラなのか。あと、忘れていましたが、野村高校は相撲部が有名で、現在の年寄・片男波を襲名し、片男波部屋を継承しているのが、野村高校・相撲部で活躍された「玉春日」。というのをあとから、気がつきました。。。自己練磨を研鑽したからこそ、活躍し、部屋を継承しているのだろうと。。。そんなことを実感したのでした。 PS.のPS.のPS. 卯之町駅前には、写真を拡大しないと、わかりにくいですが、「雑巾がけレースZ-1グランプリ」と言うものが。旧宇和町小学校第1校舎が現存する木造校舎の中で、日本一長い109mの廊下を使って、雑巾がけの速さを競うレースだと。。。。何かのテレビで見たことがあります。小学校の頃は、木造校舎で、教室の中、廊下を雑巾がけしていましたが、だんだん、そんなことをすることもなくなり。。ただ、雑巾がけの体制で、100mを超える距離をダッシュするのは。。。。今年の開催が10/2(日)だとか。。。少しでなくてかなり鍛えて望むことができれば、是非、チャレンジしたいなと。というか、野村高校の生徒さんたち、チャレンジ精神でやってみては、どうでしょうか。

PS.のPS.のPS. 卯之町駅前には、写真を拡大しないと、わかりにくいですが、「雑巾がけレースZ-1グランプリ」と言うものが。旧宇和町小学校第1校舎が現存する木造校舎の中で、日本一長い109mの廊下を使って、雑巾がけの速さを競うレースだと。。。。何かのテレビで見たことがあります。小学校の頃は、木造校舎で、教室の中、廊下を雑巾がけしていましたが、だんだん、そんなことをすることもなくなり。。ただ、雑巾がけの体制で、100mを超える距離をダッシュするのは。。。。今年の開催が10/2(日)だとか。。。少しでなくてかなり鍛えて望むことができれば、是非、チャレンジしたいなと。というか、野村高校の生徒さんたち、チャレンジ精神でやってみては、どうでしょうか。 PS.のPS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、土曜日。東北大で行っている「科学者の卵養成講座」の開催日で、渡辺もお世話役の1人。前半は、飛行機の話をされる工学部の浅井先生。飛行機というと、ライト兄弟を思い出されるかも知れないですが、西予市のとなりになるのだと思います。八幡浜市生まれの二宮忠八がライト兄弟より先に、飛行原理、飛行実験をしたと。。。浅井先生自身も松山までは、出張で行くことがあっても八幡浜まではと言うことのようでした。。。ちょっと、不思議なご縁で。

PS.のPS.のPS.のPS. この記事を書いているのは、土曜日。東北大で行っている「科学者の卵養成講座」の開催日で、渡辺もお世話役の1人。前半は、飛行機の話をされる工学部の浅井先生。飛行機というと、ライト兄弟を思い出されるかも知れないですが、西予市のとなりになるのだと思います。八幡浜市生まれの二宮忠八がライト兄弟より先に、飛行原理、飛行実験をしたと。。。浅井先生自身も松山までは、出張で行くことがあっても八幡浜まではと言うことのようでした。。。ちょっと、不思議なご縁で。

【出前講義】愛媛県立野村高等学校・進路特別講義「大学教授から見た高校生の進路選択へのアドバイス」(9/16)

2016年9月17日 (土)

【出前講義】今治市立日高小学校「花の不思議な世界」(2016年度ふるさと出前授業-7、9/15)

2016年9月17日 (土)

前日が愛媛県立今治西高等学校へ出前講義。当日の天気は???。たぶん、朝方は曇りくらいだったような。ただ、いずれ、湿度が高く。。。そんな中、隣の校区になると思いますが、今治市立日高小学校へ。さらに隣の校区になると思いますが、近くには、「今治新都心しまなみヒルズ」というもあって。 会場となった体育館に伺うと、5年生3クラスが集合していたところ。その時、「ちゃんと、ぴっしっとするの!!」という先生の声が。。。ずいぶん前になりますが、立花小学校の竹内校長先生も同じように、子供たちへ指導。渡辺自身が小学校1, 2年生の担任だった越智先生も同じような先生。でも、そんな厳しい指導をしてもらったおかげで、今があるのだと。。。誰かが教室に入ってきたら、静かにするというのが、きちんとできるというのをあとで、渡部校長先生から伺い、こうした先生方の日々の指導の賜物があるのだなと。。。感動の朝でした。渡辺だけが感動してもしょうがないので、講義のイントロで。児童の皆さんにも。さて、何の講義が始まるのだろうと思った方もいたかもしれないですが、この今治のきちんと指導してくれるというのがあればこそ、社会に出てもきちんとできる訳なので。。。ええええ、と思わないで。ぴっしとした今治の子供として育って下さいと。。。そんなイントロで始まったからでしょうか。最初の感動だったからだと思います。HPに使う写真のお願いを失念していて。。。写真が途中からであること、お許し下さい。

会場となった体育館に伺うと、5年生3クラスが集合していたところ。その時、「ちゃんと、ぴっしっとするの!!」という先生の声が。。。ずいぶん前になりますが、立花小学校の竹内校長先生も同じように、子供たちへ指導。渡辺自身が小学校1, 2年生の担任だった越智先生も同じような先生。でも、そんな厳しい指導をしてもらったおかげで、今があるのだと。。。誰かが教室に入ってきたら、静かにするというのが、きちんとできるというのをあとで、渡部校長先生から伺い、こうした先生方の日々の指導の賜物があるのだなと。。。感動の朝でした。渡辺だけが感動してもしょうがないので、講義のイントロで。児童の皆さんにも。さて、何の講義が始まるのだろうと思った方もいたかもしれないですが、この今治のきちんと指導してくれるというのがあればこそ、社会に出てもきちんとできる訳なので。。。ええええ、と思わないで。ぴっしとした今治の子供として育って下さいと。。。そんなイントロで始まったからでしょうか。最初の感動だったからだと思います。HPに使う写真のお願いを失念していて。。。写真が途中からであること、お許し下さい。 最初は、花の名前を考えるクイズ。驚きは、ハイビスカスの花を「オクラ」と言う方がいたこと。どちらもアオイ科。学校の周り、通学路に田畑があるとはいえ、花の特徴をよく観察しているなと。ヒルガオという理由を考えるのが、少し難航しましたが、植物だけでなく、その周りの情報を大切にすることも覚えてもらったのでは。また、植物は似たものを「科」と言う単位で分類します。それについても、「キク科」、「バラ科」の特徴を覚えたので、ちょうど、秋のキク科の花が咲くシーズン。学校の帰り道に探してみて下さい。

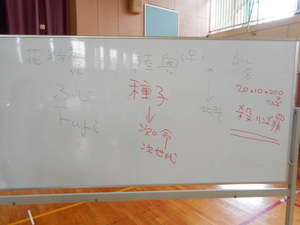

最初は、花の名前を考えるクイズ。驚きは、ハイビスカスの花を「オクラ」と言う方がいたこと。どちらもアオイ科。学校の周り、通学路に田畑があるとはいえ、花の特徴をよく観察しているなと。ヒルガオという理由を考えるのが、少し難航しましたが、植物だけでなく、その周りの情報を大切にすることも覚えてもらったのでは。また、植物は似たものを「科」と言う単位で分類します。それについても、「キク科」、「バラ科」の特徴を覚えたので、ちょうど、秋のキク科の花が咲くシーズン。学校の帰り道に探してみて下さい。

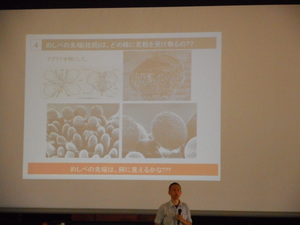

講義の本題は「リンゴ」をモデルにした開花らから結実まで。花粉の表面構造、花粉管が伸びる様子など、とてもしっかりとその特徴をこたえてくれました。また、リンゴなどの果実生産では「摘果」を行いますが、その理由もちゃんと。それをしないと、こんなに小さくなると言うことも、実感してもらえたのでは。これから大きくなって海外に行くことがあれば、是非、日本と海外のリンゴの大きさを実感してみて下さい。

講義の本題は「リンゴ」をモデルにした開花らから結実まで。花粉の表面構造、花粉管が伸びる様子など、とてもしっかりとその特徴をこたえてくれました。また、リンゴなどの果実生産では「摘果」を行いますが、その理由もちゃんと。それをしないと、こんなに小さくなると言うことも、実感してもらえたのでは。これから大きくなって海外に行くことがあれば、是非、日本と海外のリンゴの大きさを実感してみて下さい。 リンゴの種類を多くの方々がよく知っていました。これも感動。もちろん、ミカンの種類は、愛媛県特産ですから。あと、植物の雌しべの先端で、自分と他人の花粉を識別しているというのは、驚きだったようです。自家不和合性という言葉、覚えてくれたでしょうか。では、なぜ、こんなことをするのか。最初の員ところで、イヌの雑種の話をしたこともあってか、遺伝子を混ぜることの大切さをしっかりとこたえてくれて。

リンゴの種類を多くの方々がよく知っていました。これも感動。もちろん、ミカンの種類は、愛媛県特産ですから。あと、植物の雌しべの先端で、自分と他人の花粉を識別しているというのは、驚きだったようです。自家不和合性という言葉、覚えてくれたでしょうか。では、なぜ、こんなことをするのか。最初の員ところで、イヌの雑種の話をしたこともあってか、遺伝子を混ぜることの大切さをしっかりとこたえてくれて。

最後は、リンゴの果実の中のどこに花があったのか。実際に果実を切って観察。ここでも、それぞれのクラスの班分けがされている「班長」さんを先生方が集めてくれて。クラスごとに班長さんに説明をしたら、あとは、各班に伝言を。このシステム、頂きました。この秋のこの講義を行うとき、使わせて頂きます。とてもシステマチックで感動でした。ありがとうございました。で、以前は、果実と種子の遺伝的背景を考えてもらうことが多かったのですが、うまく伝えることができないこともあって。。。最近、使うことにしたのが、種子、つまり、次世代を大切にしていますかと言うこと。仙台市内の小学校でも、この話をして、ずいぶんと理解が深まったとか。。今回も同じように、しっかりと理解してくれていました。

最後は、リンゴの果実の中のどこに花があったのか。実際に果実を切って観察。ここでも、それぞれのクラスの班分けがされている「班長」さんを先生方が集めてくれて。クラスごとに班長さんに説明をしたら、あとは、各班に伝言を。このシステム、頂きました。この秋のこの講義を行うとき、使わせて頂きます。とてもシステマチックで感動でした。ありがとうございました。で、以前は、果実と種子の遺伝的背景を考えてもらうことが多かったのですが、うまく伝えることができないこともあって。。。最近、使うことにしたのが、種子、つまり、次世代を大切にしていますかと言うこと。仙台市内の小学校でも、この話をして、ずいぶんと理解が深まったとか。。今回も同じように、しっかりと理解してくれていました。

というのも、講義のあとに、一緒に給食をしたのですが、そのご飯粒を数えるとか、そんなことを気にかけていました。ちょっとしたことですが、何かを気にしたり、考えたりすることは、大事ですから。最初のインパクトがあったからでしょうか。集合写真を失念していて。。。給食が終わったところで、各クラスごとに。瀬戸内のお魚もあったおいしい給食でした。ありがとうございました。

というのも、講義のあとに、一緒に給食をしたのですが、そのご飯粒を数えるとか、そんなことを気にかけていました。ちょっとしたことですが、何かを気にしたり、考えたりすることは、大事ですから。最初のインパクトがあったからでしょうか。集合写真を失念していて。。。給食が終わったところで、各クラスごとに。瀬戸内のお魚もあったおいしい給食でした。ありがとうございました。

最後になりましたが、日高小学校校長・渡部先生、理科専科の松下先生、5年生の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、日高小学校校長・渡部先生、理科専科の松下先生、5年生の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 講義に伺ったとき、給食の前、渡部校長先生と昨今の教育事情について。たくさんの経験・体験をしてほしいと。また、最初にあった今治の教育の伝統というか、そんなことを大切にしてほしいと。渡辺のように、大学、大学院で教育研究を行っていると、そのスタートは、やっぱり、子供時代、小学校の時なのだと。その時代の基礎基盤がしっかりしていることが大事なのだなと。昨今、アクティブラーニングとか、いろいろなカタカナ教育用語のようなものが出てきますが、それはそれとして大事であるとしても、なにより、子供時代の経験・体験と小学校での基礎基盤が大学、その先の社会人になっても大事ですからと。。。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 PS.のPS. 前に書いたか、覚えがないのですが、廊下にいわゆる、しまなみ海道の大きな絵が。最初に寄贈したのは、昭和38年度の卒業生。渡辺よりも10級以上上の方々。というか、そのくらい前から、こうした計画があって、子供たちの夢だったのだなと。確かに、本州まで船でなくて行くことができるというのは、感動だったのだと思います。渡辺が通っていた桜井小学校にもこうした絵ではなく、資料室のような所に、大きな模型があったのを思いだしたのでした。

PS.のPS. 前に書いたか、覚えがないのですが、廊下にいわゆる、しまなみ海道の大きな絵が。最初に寄贈したのは、昭和38年度の卒業生。渡辺よりも10級以上上の方々。というか、そのくらい前から、こうした計画があって、子供たちの夢だったのだなと。確かに、本州まで船でなくて行くことができるというのは、感動だったのだと思います。渡辺が通っていた桜井小学校にもこうした絵ではなく、資料室のような所に、大きな模型があったのを思いだしたのでした。 PS.のPS.のPS. 講義のあと、午後からこのふるさと出前授業を統括頂いている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生と議論の時間を頂戴することができて。リクエストの小学校であったり、こちらの秋冬の予定もあって、12月の上旬に実施と言うことで。今まで伺ったことのない島嶼部にも。ご縁がないと伺えないですから。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS. 講義のあと、午後からこのふるさと出前授業を統括頂いている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生と議論の時間を頂戴することができて。リクエストの小学校であったり、こちらの秋冬の予定もあって、12月の上旬に実施と言うことで。今まで伺ったことのない島嶼部にも。ご縁がないと伺えないですから。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS.のPS. 9/17(土), 09:45.この記事を書いているとき、日高小学校のHPに記事があるのを発見。当日のうちに記事として、uploadしてくれていたのだなと。ありがとうございました。

【出前講義】愛媛県立今治西高等学校・大学出張講義「農学・生命科学入門--アブラナ科植物の自家不和合性と研究者への道--」(9/14)

2016年9月16日 (金)

先月末に「螢雪大学」で伺った母校である、愛媛県立今治西高等学校。その時は、まだ、残暑でしたが、今回は日本に接近している台風16号が。出張にあわせて、台風が来ているのか、その逆なのか。。。いずれ、今年は台風に気をつけないと。。。

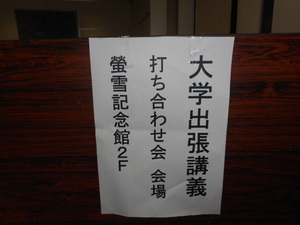

そんな中、2年生の総合的な学習の時間を使った「大学出張講義」を今年も。ありがたいことです。小雨でしたので、久しぶりに母校まで徒歩で。途中にある手入れされた「松の植木」。数年前に見かけたアルビノのまんじゅしゃげは、いつの間にかなくなっていて。例年通り、蛍雪記念館の2Fに集合。

そんな中、2年生の総合的な学習の時間を使った「大学出張講義」を今年も。ありがたいことです。小雨でしたので、久しぶりに母校まで徒歩で。途中にある手入れされた「松の植木」。数年前に見かけたアルビノのまんじゅしゃげは、いつの間にかなくなっていて。例年通り、蛍雪記念館の2Fに集合。

今年の講義に参加してくれた生徒さんは、30名。桜井小学校など(この記事を書いているのが、諸般の事情で2日遅れなので、すでに、小学校の名前を失念。。。申し訳ありません。HPを見て、自分の小学校をと言うことをいった方、お知らせ下さい。)、いくつかの小学校で、渡辺が出前講義をしていた生徒さんに再会できたのは、ありがたいことでした。講義は、前半が大学での講義に近い渡辺の専門である「植物の生殖、自家不和合性」について。後半は、渡辺がこれまでどうやって生きてきたかを紹介しながら、というか、ロールモデルとして見せながらのキャリア教育。いつものことですが、前半でいろいろなことを考えてもらうのもあって、時間配分がなかなか。。。

今年の講義に参加してくれた生徒さんは、30名。桜井小学校など(この記事を書いているのが、諸般の事情で2日遅れなので、すでに、小学校の名前を失念。。。申し訳ありません。HPを見て、自分の小学校をと言うことをいった方、お知らせ下さい。)、いくつかの小学校で、渡辺が出前講義をしていた生徒さんに再会できたのは、ありがたいことでした。講義は、前半が大学での講義に近い渡辺の専門である「植物の生殖、自家不和合性」について。後半は、渡辺がこれまでどうやって生きてきたかを紹介しながら、というか、ロールモデルとして見せながらのキャリア教育。いつものことですが、前半でいろいろなことを考えてもらうのもあって、時間配分がなかなか。。。 渡辺の研究対象は「花」。その花が大事なのは、子孫を残すための器官であり、遺伝的多様性をもたらすもの。では、普段食している果物、野菜などの花とその名称を考える。意外と観察しているようでしてないものと言うことが。今年度は、そうしたとき、こたえてくれた生徒さんには、渡辺の研究論文の別刷を。大学ではこんなことをという参考になれば。このあと、いつもの「ヒマワリ」問題。ヒマワリの上のハチがどこへ行くのか、どこから来たのか。種の障壁があるので、雑種が簡単にできないわけで。。。そんなことを参考にできるHPというか、プロジェクト(新学術領域研究「植物新種誕生原理」)があるのを紹介するのを忘れていました。渡辺もこのプロジェクトに参画していますので。是非、ご覧下さい。今年も、春の花をこたえてくれた生徒さん。。。相対性理論を使った「ワープ」ができると。。。。さすがです。物理学を学ぶというのはどうでしょうか。

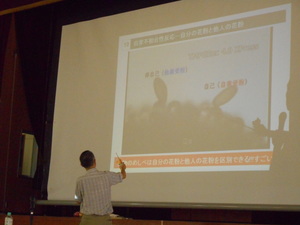

渡辺の研究対象は「花」。その花が大事なのは、子孫を残すための器官であり、遺伝的多様性をもたらすもの。では、普段食している果物、野菜などの花とその名称を考える。意外と観察しているようでしてないものと言うことが。今年度は、そうしたとき、こたえてくれた生徒さんには、渡辺の研究論文の別刷を。大学ではこんなことをという参考になれば。このあと、いつもの「ヒマワリ」問題。ヒマワリの上のハチがどこへ行くのか、どこから来たのか。種の障壁があるので、雑種が簡単にできないわけで。。。そんなことを参考にできるHPというか、プロジェクト(新学術領域研究「植物新種誕生原理」)があるのを紹介するのを忘れていました。渡辺もこのプロジェクトに参画していますので。是非、ご覧下さい。今年も、春の花をこたえてくれた生徒さん。。。相対性理論を使った「ワープ」ができると。。。。さすがです。物理学を学ぶというのはどうでしょうか。 自家不和合性は、びっくりだったようですし、近親交配をすることがどれだけ危険か。ダーウィンの実験例は紹介しましたが、ヨーロッパのハプスブルク家の名前が出てこなくて。。。是非、調べてみて下さい。驚くと思います。遺伝的な多様性がどれだけ大事か。。。

自家不和合性は、びっくりだったようですし、近親交配をすることがどれだけ危険か。ダーウィンの実験例は紹介しましたが、ヨーロッパのハプスブルク家の名前が出てこなくて。。。是非、調べてみて下さい。驚くと思います。遺伝的な多様性がどれだけ大事か。。。 後半のキャリア教育も大事なことは、チャレンジすること。6月に出前講義に伺った大阪府立天王寺高等学校では、かなりのideaが出たのですが、我が母校では。。。学校の帰り道にツバキなどの花の蜜を吸うと言うことを子供の頃はしていたのですが、今の子供たちはしないと。。。。かなりへこみました。そんな道草の中にいろいろな経験・体験があり、その中で学ぶことは多いのだと。。。ツバキの花でなくて、それを「サクランボ」に置き換えると、ideaが出てきたのは、どういうことだったのか。。。いずれ、不思議なやりとりでした。

後半のキャリア教育も大事なことは、チャレンジすること。6月に出前講義に伺った大阪府立天王寺高等学校では、かなりのideaが出たのですが、我が母校では。。。学校の帰り道にツバキなどの花の蜜を吸うと言うことを子供の頃はしていたのですが、今の子供たちはしないと。。。。かなりへこみました。そんな道草の中にいろいろな経験・体験があり、その中で学ぶことは多いのだと。。。ツバキの花でなくて、それを「サクランボ」に置き換えると、ideaが出てきたのは、どういうことだったのか。。。いずれ、不思議なやりとりでした。 高校時代に何をどの様に学ぶのか、数学、国語、英語など、いつも言うことですが。是非、しっかり基礎を学んで下さい。また、そうした普段の学習であったり、部活動であったり、どんなことでもよいです。将来のこれはというやりたいことのきっかけをつかんでほしいと。渡辺のきっかけがテレビアニメであったり、テレビの特集番組であったと。それから、いろいろな時代での友達を大切にしてほしいと。どこかで一緒に生活をしたことがあれば、きっと、将来、一緒に仕事をすることがありますので。また、どこかでくじけることがあります。へこむときも。そんな時、助けてくれる方がきっといるはず。それぞれで違うと思いますが、渡辺は、小学校5, 6年の担任であった白石先生。また、大学での師匠である日向先生との出会いがあったので、今があるわけです。そんな師匠であったり、大切な人を見つけて、人生を歩んでほしいと。

高校時代に何をどの様に学ぶのか、数学、国語、英語など、いつも言うことですが。是非、しっかり基礎を学んで下さい。また、そうした普段の学習であったり、部活動であったり、どんなことでもよいです。将来のこれはというやりたいことのきっかけをつかんでほしいと。渡辺のきっかけがテレビアニメであったり、テレビの特集番組であったと。それから、いろいろな時代での友達を大切にしてほしいと。どこかで一緒に生活をしたことがあれば、きっと、将来、一緒に仕事をすることがありますので。また、どこかでくじけることがあります。へこむときも。そんな時、助けてくれる方がきっといるはず。それぞれで違うと思いますが、渡辺は、小学校5, 6年の担任であった白石先生。また、大学での師匠である日向先生との出会いがあったので、今があるわけです。そんな師匠であったり、大切な人を見つけて、人生を歩んでほしいと。 読んでもわかるような所は、それぞれ読んで学習して下さい。十分、理解できると思います。最後の組織論のあり方、集合写真で世界に情報発信だけは、何とかぎりぎり。質問がなかったのが、少し残念でしたが。。。それでも、代表の方から、しっかりとした挨拶を。ありがとうございました。若い後輩たち、楽しみにしております。受講生には、農学部を目指している方も多かったのでは。ぜひ、東北大、あるいは、渡辺の研究室に大学院から。お待ちしております。

読んでもわかるような所は、それぞれ読んで学習して下さい。十分、理解できると思います。最後の組織論のあり方、集合写真で世界に情報発信だけは、何とかぎりぎり。質問がなかったのが、少し残念でしたが。。。それでも、代表の方から、しっかりとした挨拶を。ありがとうございました。若い後輩たち、楽しみにしております。受講生には、農学部を目指している方も多かったのでは。ぜひ、東北大、あるいは、渡辺の研究室に大学院から。お待ちしております。

最後になりましたが、愛媛県立今治西高等学校・山田校長先生、武智先生、兵頭先生をはじめとする関係の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。また、今治で出前講義があるとき、お邪魔でいればと思います。と言うのと、是非、1人でも多くの生徒さんを東北大学に、また、大学院で渡辺と一緒に研究できる方がいれば、楽しみにしておりますので。ありがとうございました。

最後になりましたが、愛媛県立今治西高等学校・山田校長先生、武智先生、兵頭先生をはじめとする関係の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。また、今治で出前講義があるとき、お邪魔でいればと思います。と言うのと、是非、1人でも多くの生徒さんを東北大学に、また、大学院で渡辺と一緒に研究できる方がいれば、楽しみにしておりますので。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 伺ってすぐ、校長室で山田校長先生とお話する時間を頂きました。ありがとうございました。今年度が最終年度ということで、お話できたことはとても貴重でした。何より、渡辺の先輩であるというのは、ありがたいことです。次年度以降もよりよい講義にしたいと思いますので。ありがとうございました。

PS.のPS. 今年度は、今西同期の九州工大・安永先生も講義に。情報工学は遺伝学にも欠かせないもの。大量のゲノムdataをいかに効率よく解析するか。研究室のHPを拝見すると、「タンパク質分子、細胞骨格、細胞内小器官、細胞の構造解析」、「計算機を使った画像処理・構造解析・機能解析」と言うことが。。情報生物学、構造生物学、いずれも、渡辺の研究室に欠けているもの。コラボと言うことを考えないと。。。ただ、安永先生が現在、大学本部の仕事もされていて。。。。その当たりもうまく調整しながら。是非に。。 PS.のPS.のPS. 講義でお世話になった体育の兵頭先生。兵頭先生が以前に愛媛県立松山北高等学校でと。。。いろいろ考えていて、2011年9月に化学の矢野先生にお願いされて、講義に伺ったとき、サッカー部員がたくさん来られていて、どうやったら、サッカーに勝てるかなど、質問を頂いたのを思い出しました。今治西に赴任され、2年目にはサッカー部が高校総体2013に。。。。新聞で見て、びっくりしたのも思い出しました。そんな話に始まり、渡辺が大学院生だった当時(1990年)、高校総体が宮城県で。松島、利府でサッカーの試合が開催され、当時、強かった愛媛県立南宇和高等学校が出ていたので、タンパク質の電気泳動を仕掛けておいて、原チャリで応援に。決勝で惜しくも、静岡市立清水商業高等学校に惜敗。当時の主力を見ると、すごいメンバーが。。。サッカーつながりで、いろいろなことを思い出させてくれた1日でした。兵頭先生、ありがとうございました。次回は、部活動での練習であったり、試合を拝見できれば、こちらもこれまでとは違ったことが学べるのだろうと。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS. 講義でお世話になった体育の兵頭先生。兵頭先生が以前に愛媛県立松山北高等学校でと。。。いろいろ考えていて、2011年9月に化学の矢野先生にお願いされて、講義に伺ったとき、サッカー部員がたくさん来られていて、どうやったら、サッカーに勝てるかなど、質問を頂いたのを思い出しました。今治西に赴任され、2年目にはサッカー部が高校総体2013に。。。。新聞で見て、びっくりしたのも思い出しました。そんな話に始まり、渡辺が大学院生だった当時(1990年)、高校総体が宮城県で。松島、利府でサッカーの試合が開催され、当時、強かった愛媛県立南宇和高等学校が出ていたので、タンパク質の電気泳動を仕掛けておいて、原チャリで応援に。決勝で惜しくも、静岡市立清水商業高等学校に惜敗。当時の主力を見ると、すごいメンバーが。。。サッカーつながりで、いろいろなことを思い出させてくれた1日でした。兵頭先生、ありがとうございました。次回は、部活動での練習であったり、試合を拝見できれば、こちらもこれまでとは違ったことが学べるのだろうと。楽しみにしております。

ピザとパエリア,懐かしタマゴ

2016年9月16日 (金)

こんにちは,D2の辺本です.

だいぶ涼しくはなりましたが,まだまだ蒸し暑い日が続いていますね.

今週の初めに名古屋でミーティングがあったのですが,名古屋は暑かったー.

名古屋から仙台に帰ってきて「涼しい,というより寒っ」と感じたのですが,

もう慣れちゃいました.もっと涼しくなってほしい.

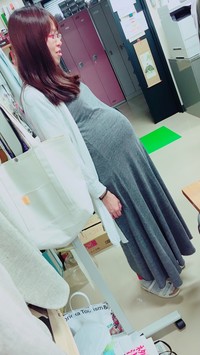

さて今日は,いよいよ産休に入られる増子さんの壮行会(?)を行いました.

9ヶ月目に入り,お腹がパンパンになっております.苦しそう・・・

そんな増子さんのお腹をさらにパンパンにさせちゃう大量のピザ!

さらにピザに加えて,たっぷり海鮮のパエリア!受け取った途端,いい香り〜♪

豪華な食べ物がどどどどーんと並びます.

ちょうど隣の研究室の梶野さんが顔を出してくれて,一緒に食べることに.

梶野さん,一緒にお祝いしてくれてありがとう!!!

みなさんお腹が空いていたので,「いただきまーす」と声がかかった瞬間,

必死にピザを食べていました.どれも美味しかったー.

特にパエリアがしっかり海鮮の味が付いていたので,最高でした.

大量だったので,すぐお腹いっぱいになりましたが,

パエリアを愛してやまない麻由ちゃんが平らげてくれました.

いい笑顔.幸せそうで何より.本当に好きなんだね.

今度作って味見してもらおうかなぁー・・・

そろそろお開き....という頃に,お客さんが.

卵で一緒に実験をしていた丹野さんが帰省ついでに遊びに来てくれました.

髪色をすっかり変えちゃって,お姉さんになっていたので,一瞬誰か分からなかったよー.

大学生生活,一人暮らし生活を楽しんでいるようで何よりでした.

優秀な丹野さんだからこそ感じる悩みなんかも聞いちゃったり.

良いアドバイスはできませんでしたが,解決することを祈ってますね!

次回来てくれる時には,その不思議すぎる悩みが消えていますように.

長期出張のなべさんとお話できなかったのが残念でしたが,

またいつでも遊びに来てくださいね!

そしていつも美味しいお菓子をありがとう♪

D2 ナベ

おるすばん日記~もだまと雨の火曜日と~

2016年9月13日 (火)

こんにちは、おるすばん部隊のマスコです。

渡辺先生は、月曜日から長期ロードに出られておりまして今週いっぱいラボに居ません。他のメンバーも今日は出張でいません。渡辺サブグループでは、たまーにそんなことがあります。いつものおるすばん部隊は伊藤さんと私なのですが、今回は尾形さんも加わって3人でおるすばんしています。マイペースにそれぞれの仕事をしながら、のんびり時が過ぎていきます。

特に、私に関しては、今週末から産休を頂きますので、周辺を片づけつつ、実験のんびりしたりしなかったり、かなりのんびりしています。ぶっちゃけ、おなかが成長しすぎて、きびきび動けないのです。出産が近づくと関節の結合が甘くなりますが、そのせいで足が痛くてカクっとなるし。腰をさすさす、お腹をなでなでしながら、のたのた歩いております。時々、おなかの赤子が肋骨を蹴るため、"うげっ"、"ほげっ"とか独り言を言います。

はー、しかし穏やかなひととき。熱いウーロン茶。美味しいバタートースト(先日、渡辺サブグループにはトースターが導入されたのです、ゆうたろうわたなべ、ありがとー)。冷たいシューアイス。適度な室温。外は明日くらいまで雨のようですね。

先日、なべもとに9か月目の妊婦写真(左)を撮ってもらいましたが、おなかの張り具合に自分でビビりました。1か月前(右)と比べて、この違い。お腹の皮がやぶけるわ。陣痛の前日まで仕事するのは無理そうなので、皆の迷惑にならぬよう、早々にお休み頂こうと思います。

閑話休題。

先日から時々お伝えしている"もだま"ですが、給水していた前回からほどなくして、種皮が割れました。伊藤さんに持って頂いてます。

かわいらしい?もだまのへそが見えます。ちなみに、私のへそも今、こんな感じです。裏返っています。

"もだま"のへそは、いずれ根になる部分ですね。マンゴーの場合から考えると、ここが腐るとアウトです。

種皮から中身も出てきましたんで、種皮をゆっくり割ると、

中身だけになりました。ぷりぷりしています。つやつやしています。しかし、ちょっとぬるぬるしていたため、もうちょっと水に漬けてたら腐ってましたかね。

根になるであろう部分を土に埋めたぐらいにして放置。ブラックシリコという水ぐされ防止の砂岩を撒いてみました。

前から見ると、たらこくちびるのようです。

数日するとカビてしまい、水を控えたら干からびたりして、かわいくなくなってきました。このまま枯れてしまうのか。しかし中には本葉があるのでさらに放置することに。

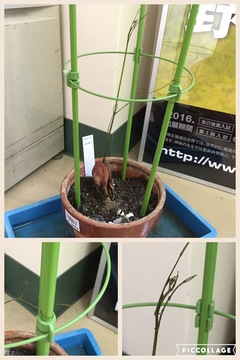

すると本葉が急成長してきました。本葉?本つる?まあ、どっちでもいいや、なんか変なのが出ました。予想外の細長さで。なんか気持ち悪いつるを伸ばしています。支柱を立ててやったら、数十分後には、しっかりと支柱をつかんでいました。早いわ。

調べてみると、今はかわいい?"もだま"ですが、いずれがっちり木化し、ジャックと豆の木のモデルになるような豆の木になるようです。こんな感じに。そこまで育つのか、東北の冬の寒さでやられるか。楽しみにしている事にします。

ちなみに"もだま"は出会いのお守り(実際"もだま"がキッカケで出会い結婚されたカップルが新婚さんいらっしゃいに出てたらしいです)以外にも、安産のお守りという北欧の言い伝えもあるみたいです。南国原産のもだまがどうやって北欧に渡ったのか、と考えると非常に感慨深いですが、なんにせよ昔から珍品だった事は間違いありませんね。

成長しつつある"もだま"に安産を祈願しつつ、体調に気を付けて今週乗り切りたいと思います。

マスコ